OBE模式下的知识与能力匹配困境

作者: 左晖 张少华 叶德万

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2022.17.016

摘 要:当前,中国经济正在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,对国际经济与贸易专业人才的能力培养提出更高的要求。然而实践表明,即使在能力为导向的教学模式下,仍然容易出现知识学习和能力培养的匹配问题。文章以国际经济与贸易专业为例,研究知识-能力匹配中的困境,发现在产出导向模式下,仍然出现能力结构整体偏弱、能力认知模糊和知识驱动特征不明显的情况,并据此提出相应的改善策略。

关键词:OBE;知识;能力;匹配;国际经济与贸易

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)17-0064-04

Abstract: China's economy is forming a new development pattern with domestic circulation as the main body and domestic and international double circulation promoting each other, which raised higher requirements for the ability training of international economics and trade students. However, evidences show that even in the ability-based teaching mode, matching knowledge learning and ability training is questionable. Taking International Economics and Trade as an example, this paper studies the dilemma of knowledge-capability matching, and puts forward corresponding improvement strategies.

Keywords: OBE; knowledge; ability; matching; international economics and trade

随着中国经济进入新发展阶段,国际经济与贸易也面临高质量发展,需要大量的更高素质、更适合新发展的复合性人才。然而,传统的国际经济与贸易教学方式和人才培养模式已经不能适应新发展对专业人才的需求。在新发展的背景下,国际贸易专业人才既需要扎实的专业知识,又需要较高的实际业务水平,还需要较强创新能力和对新技术、新环境的适应能力。然而,实际结果表明,国际经济与贸易的毕业生就业匹配满意度普遍较低,大量本科毕业生进入了与国际经济与贸易专业非紧密相关的行业。这意味着国际经济与贸易专业毕业生正在丧失求职中的专业竞争优势,这不仅影响到毕业生就业和未来发展,也会影响到招生和人才培养[1]。因此如何改革国际经济与贸易的教学方式和人才培养模式,是一件非常重要而紧迫的任务。

近20年来,发达国家在工程教学实践中呈现出围绕“预期产出”来组织开展的特点,受到全世界范围内众多教育工作者和研究者的关注。基于产出的教育(Outcome-based Education,OBE)能清晰地聚焦教育体系重点,并据此配置教学资源、规划教学流程、改进评价体系和组织教育系统[2],从而保证学生在未来的职业生涯中获得实质性的竞争力,并取得相应的成果,而非仅仅在知识获取上有数量优势[3]。故对于整个教育体系而言,教学模式、教学方法、教学工具均被视为手段而非目的,教学的目的是根据学生未来职业发展需求,实现学生特定的能力[4]。因此,教学体系的设计是一种完全后驱型的活动,首先应当根据职业需求结构和国家经济发展需求,对学生毕业时应达到的能力和能实现的目标及其水平进行规划,然后根据能力和目标的特征,设计合理的教学路线图,并配置教学资源,制定教学规划和方案,最后寻求适宜的教学模式、教学方法和评价手段,来保证学生按照教学规划累积知识,将知识转化为能力并最终达到相应的目标[5]。

然而,我们发现,知识能否转化为能力,取决于教学体系中知识和能力的匹配性。即便使用了OBE教学模式,并设计了目标能力和对应的教学体系,但如果知识和能力的匹配性较差,则很难实现既定的产出目标,容易陷入两个极端状态,要么是过分强调基础理论教学,为学理论而学理论;要么是过分强调实习实践,一切以“用得上”为标准,将高水平应用型人才培养降级为熟练技能工种培养。这也正是广东工业大学国际经济与贸易专业乃至各应用经济学类专业教师和学生深受困扰的症结所在。

一、知识-能力匹配困境分析

根据包括广东工业大学在内的华南地区4所高校的国际经济与贸易培养方案,提取一级知识-能力。其中能力包括如下11项:(1)专业能力,(2)科研创新能力,(3)实践操作能力,(4)组织协调能力,(5)获取知识能力,(6)解决问题能力,(7)文字表达能力,(8)口头表达能力,(9)人际沟通能力,(10)适应环境能力,(11)抗压耐挫能力。知识包括如下7项:(1)数理基础知识,(2)经贸基础知识,(3)国贸专业知识,(4)人文社科知识,(5)外语知识,(6)国贸实践知识,(7)国贸知识宽度。

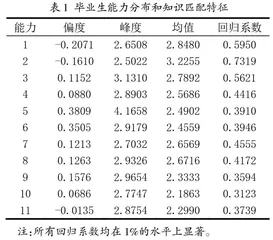

根据表1内容,设计了对应的调查问卷(问卷略)。问卷采用主观评价式,并引入了辅助框架机制,以避免学生主观差异性导致的偏差,评分采用李克特量表(Likert Scale),0代表最佳,5代表最差。在学生工作部门的帮助下,共联系到4所高校的国际经济与贸易毕业生共241人(2012级至2016级,对应2016年至2020年毕业),向毕业生总共发放问卷241份,回收问卷216份,其中有效问卷204份,回收率89.63%,有效问卷率84.65%。通过主成分法将7项知识提炼出1项主成分(特征根大于1),并使用能力对主成分回归,用系数来代表能力与知识的对应程度,根据回归系数可计算出能力中由知识决定的部分。

从表1中可以看出,毕业生经过4年学习,对能力和知识的主观评价呈现出如下特征:

(一)能力结构体偏弱

国际经济与贸专业的能力结构整体偏弱(均值均超过了2,明显高于2项知识主成分的均值,根据量表设计,得分越高评价越低),且偏度差异大,部分有助于提升毕业生未来发展空间的能力偏弱,而且学生间分布有偏。以科研创新能力为例:经过4年培养,国际经济与贸易毕业生的11项能力中,科研创新能力相对于其他能力而言偏弱。这表明学生经过4年培养,科研意识仍然淡薄,创新能力不足。同时,学生的科研创新能力个体差异也是11项能力指标中最大的一项。

为了提高大学生科研创新能力,不同学校采取了不同的产出导向方式,例如大学生创新创业项目、跟随导师开展课题研究和论文写作,组织行业分析大赛等活动,希望通过科研活动激发学生的实践创新意识和创新思维。然而事实上只有一部分学生以培养科研创新意识、提高学术能力为主要参与目的,还有部分学生则抱有其他心理动机。例如为评奖、评优等其他目的而参与大学生创新创业项目,或是因为发现其他同学参与科研创新活动而盲目跟随。这表明部分学生并不是为了提升自己的科研创新能力。从学生参与科研项目的主要任务发现,大学生创新创业项目的分工模式往往较为固定,在团队中,热情最高的少数学生有时会承担最大量且最复杂的工作,例如课题研究设计,建模和模型分析,结题报告撰写等;相比之下,其他学生只是参与文献整理,问卷发放收集,排版打印等科研助手工作,部分学生只需要在团队中挂名以争取各项加分,而基本不承担创新创业项目的实际工作。在学生科研活动需要展示或者参加现场评分时,有的学生团队只有核心成员参加,其他学生则因各种原因不能前往。这都反映了部分学生只是参与了科研训练活动的初级阶段,对于科研训练的核心部分参与较低。

为了克服这些问题,样本中有的学校曾经引入团队负责人对团队成员进行独立评分的机制,并将团队负责人评分作为最后项目结题评分的参考指标。然而,实际上这种做法效果并不能有效解决上述问题,团队负责人和团队成员之间的密切联系,使得独立评分缺乏公正性和差异性,导致团队负责人在评分时,基本不能按照参与率和贡献率进行有效评价。种种上述现象都反应了部分本科生科研创新能力不足,目的不明确,热情缺乏的情况。

(二)能力认知模糊

表1结果还表明,各项能力评分较平均地分布于中等评价附近,且峰度差异不大,例如组织协调能力、解决问题能力、文字表达能力和口头表达能力等。这些与专业知识没有直接关联的软性能力分布较为接近,从而体现了一定程度的能力认知模糊化,不利于学生形成准确的能力定位以及实现个性化、特征化的能力培养。能力分布接近固然体现了各项能力培养的均衡性,但从另一个角度来看,也意味着学生并不能准确地发现自己能力的长项和短板,因此很有可能在主观评价能力时并不具备清晰的认知。11项能力呈现了较为接近的密度分布,这表明学生似乎对自身能力的定位并不太清晰。

能力结构定位不清晰,意味着即使在信息充分的条件下,学生也不太了解应该具备何种能力,这和现有的培养体系、教学体系密切相关[6]。在现有的培养模式中,虽然以结果为导向,但是在组织方法上仍然容易趋于内容导向,教学大纲和教案以内容为中心进行组织,教师必须按照教学大纲所规定的内容进行授课,灵活度差。学生在接受统一的内容教学时,由于个体差异大,学习积极性和理解能力各有不同,按内容教学必须考虑学生整体的接受程度,从而进一步导致教师降低了因材施教的积极性,转而选择最稳妥的折中方案,教师偏好于选择涉猎宽泛,难度低,易背易考的教学内容,从而使全教学班学生具有最大的平均接受程度和容错水平。这必然导致学生出现“所有内容都学过,却没有课程学精,不知道哪项能力强,也不知道哪项能力弱”的问题。

除此之外,对学生的考评机制也会导致学生对能力的界定模糊化。通过访谈询问学生对不及格和重修的认知,发现部分学生并没有感觉到:(1)考试不及格意味着自己没有很好地学到知识或者形成能力;(2)以后要付出更大的努力和艰辛;(3)会影响毕业、就业。这种没有认知必然导致学生对知识获取和能力培养没有精益求精的追求,从而导致大多数学生满足于平均水平,甚至仅仅满足于及格水平,对难、精、深的学习内容不求甚解,只求能背,致使大多数学生的能力不能获得个性化的增长,这也是导致学生能力界定模糊化的重要原因。

(三)知识学习对能力形成的驱动不足

从表1中还可以看出,除了专业能力、科研创新能力和实践操作能力之外,其他所有的能力对知识的回归系数均不超过0.5,且所有能力的回归系数均未超过0.8,这表明知识学习对能力形成的驱动不足。以产出为导向的国际经济与贸易专业更注重实习实训,大量的认识实习,业务实习,以及各种实训,上机实操,势必会分散一部分理论课学习的精力和时间。实习实训的考核相对于理论课容易,学习环境宽松自由,约束小难度低,再加之部分教师对实习实训的考核标准因人而异,随意性较大,从客观上对学生怠学起到了一定的助推作用。学生专业知识和基础知识薄弱,直接表现于学生对考研的兴趣差,希望毕业后尽快参加工作,因此部分学校的国际经济与贸易专业的考研率和研究生入学率较低,即使是部分成绩较为优秀的学生,当问及考研意向时,也会明确表示,感觉所学知识少,对进一步学习没有兴趣,也不知道该继续学什么。

其次,当其他产出导向活动(例如社团活动,杂项事务和公选课)所占的比重较大时,客观上也压缩了理论教学的时间。部分学生表示,感觉专业课,特别是核心专业课课时少,但其他课程课时多,当各种学习任务集中到一起时,感觉学习吃力。特别有学生表示,在了解其他更为优秀的院校学习情况后,感觉本专业专业课内容相对较为薄弱,要求较低,大量时间用于与专业课程关联较远的学习内容上,不利于形成就业中的竞争力。这也说明了能力导向对知识形成可能产生的不利诱导[7]。