以现代产业学院需求为导向的金课建设路径探析

作者: 魏丽丽 黄璐 户国

摘 要:城市轨道交通信号基础课程在教学内容、教学模式、课程考核方式及教学评价等方面进行了创新改革与实践。在改革探索实践中,始终坚持以“学生为中心”的指导思想,以培养和提升学生分析与解决问题的能力、创新能力、团队沟通能力为教育目标,通过丰富教学内容及教学案例、重塑授课逻辑体系、改进授课方式、自主开发虚拟仿真实训平台、坚持多元化课程考核与课程评价体系为手段,重视课程思政元素在本课程中的植入性以及自身的体系性,逐渐形成了教学资源丰富、课堂气氛热烈、教学效果突出的优质课程。

关键词:现代产业学院;城市轨道交通信号基础;金课建设

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)18-0046-04

Abstract: The course Basic of Urban Rail Transit Signals has been innovated and reformed in the aspects of teaching content, teaching mode, course assessment and teaching evaluation. In the reform attempt, it always adheres to the guiding ideology of "student-centered" and aims to cultivate and improve students' ability of analyzing and solving problems, innovation and team communication by enriching teaching contents and cases, reshaping teaching logic system, improving the teaching methods, independent development of virtual simulation training platform, insisting on more by means of course assessment and evaluation system, attaching importance to the implantation of ideological elements in this course. Gradually it formed a rich teaching resources, outstanding classroom lively atmosphere and the teaching effect of high quality courses.

Keywords: college of modern industry; Urban Rail Transit Signal Foundation; the gold course construction

2020年,教育部办公厅、工业和信息化部办公厅印发《现代产业学院建设指南(试行)》,培养适应和引领现代产业发展的高素质应用型、复合型、创新型人才,重点是应用型高校,建设一批现代产业学院,在特色鲜明、与产业紧密联系的高校建设若干与地方政府、行业企业等多主体共建共管共享的现代产业学院[1]。

2021年,上海市教育委员会、上海市经济和信息化委员会联合公布了首批上海市级重点现代化产业学院立项名单,上海工程技术大学城市轨道交通现代产业学院凭借其专业优势、鲜明的行业特色及与上海申通地铁集团紧密联系的产、学、研、用校企合作关系获批上海市级重点现代产业学院建设项目,并作为八所高校之一正在申报、冲刺国家级现代现代产业学院。

课程建设是现代产业学院建设的基础,优质课程可以有效地提升人才培养的效果。课程创新改革是课程建设发展的动力源泉,是提升课程核心竞争力的有效手段,是提高课程教学质量的重要方法,课程创新应包含但不限于教学内容、教学模式、辅助教学手段、课程考核与教学评价模式等内容。

城市轨道交通信号基础是城市轨道交通学院的核心基础课,在2016年被授予“上海市精品课程”荣誉称号,课程亦是现代产业学院课程改革的排头兵,本文将以城市轨道交通信号基础课程金课建设的内容与成效,剖析基于现代产业学院建设需求的课程改革方法与实施路径。

一、城市轨道交通信号基础课程学情分析

城市轨道交通信号基础是面向车辆工程(城市轨道交通车辆工程)、轨道交通信号与控制、交通运输(城市轨道交通运营管理)、铁道工程等城市轨道交通相关专业开设的专业基础平台课程,授课对象为四年制本科高年级学生,学生应已完成高等数学、机械原理、电力电子技术、控制理论、城市轨道交通系统概论等各类学科基础课程的学习,具有较好的数学、机械学、电学及控制学的基础知识储备,但缺乏面向真实工况的专业知识与技能学习,通过本课程学习,要求学生掌握城市轨道交通信号系统硬件设备的结构、组成与功能,掌握区间闭塞理念及常规的闭塞方式,掌握联锁理论与车站联锁实现方式,掌握列车自动控制技术,使学生具有从全局角度分析信号系统的能力,培养学生掌握具有从事城市轨道交通类工作所需的相关数学、自然科学以及经济和管理知识;掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;对终身学习有正确认识,具有不断学习和适应发展的能力[2]。

二、城市轨道交通信号基础课程痛点分析

(一)教学内容痛点分析

1. 过于强调理论知识层面的重要性,忽略了应用层面的现实性

城市轨道交通信号基础以城市轨道交通信号系统为课程主体,授课内容包括经典的城市轨道交通信号设备基础组成、结构及工作原理,闭塞原理、联锁概念及典型的列车控制系统,但随着科学技术的迅猛发展,越来越多的科学技术被应用于传统的信号系统中,尤其是通信技术、控制理念、大数据分析等新思想、新理念、新技术,涌出大量具有独立特色的信号控制系统(如重庆三号线跨座式单轨、上海地铁15号线GoA4级无人驾驶等),以致原有的教学内容已经无法满足快速发展的城市轨道交通对学生知识、素质和能力的要求,尤其体现在新模式下轨道交通控制方式等内容。

2. 传统的课程内容逻辑框架无法描述科学技术发展对轨道交通信号系统的促进作用

传统的城市轨道交通信号基础课程内容与授课逻辑遵循:硬件设备→软件理念→成熟的信号系统,该逻辑的优点是体系划分清晰,便于统筹记忆,但缺点更为明显,忽略了科学技术的时代特征,一次性地将全部时期的硬件设备讲解完毕后,在讲解不同时期成熟的信号系统应用时,学生需要重新复习先前的课程内容,且容易混淆不同时期信号系统的设备与特点。

3. 课程思政元素缺乏统领性和系统性

课程思政建设是实现习近平总书记“立德树人”的有效途径,是国家对高校教育课程提出的新要求[3]。自2017年,城市轨道交通信号基础课程开始了课程思政的建设工作,在三年多的建设中,本课程积累了丰富的课程思政育人元素,但缺少一定的统领性和系统性,且育人案例多趋向于一类主题的育人方向,如职业道德、工程伦理学,无法实现全方位育人的目标。

(二)教学模式的痛点分析

1. 课堂内容繁重,师生互动交流不深刻,无法达到金课的标准

传统的授课方式以课堂教学为主,辅以课外参考文献,在课程学习过程中,学生与教师间的互动时间明显不充足、内容不深入,学生创新思想得不到交流与延续推进。

2. 新技术在课程中的应用不充分

传统的课程中,以授课教师的板书、PPT为主,加入部分现场或实际中的照片和视频,计算机仿真技术应用明显不足,难以适应现代化教育的更高要求。

(三)课程考核与评价的痛点分析

1. 课程考核过于强调卷面成绩,忽视学生过程性的能力培养

传统的课程考核主要以期末考试试卷成绩为主,考虑到学生的平时表现、出勤率、作业情况等诸多因素,继而形成最终的课程成绩。此种课程的考核方式过度地强调了期末考试试卷成绩的重要性,对于学生培养目标中的创新能力、自主学习能力、团队协作意识等方面考核性不强,比重极低,可能造就“读死书、背死书”的学生,对学生的成长具有一定的弊端性。

2. 缺乏多元化的教学评价体系

传统的教学评价体系较为单一,通常以督导评教、学生评价、学生成绩、教学资料的完整性作为绝对性质的指标,此种评价方法的弊端十分明显,没有多元化地考虑整个教学过程,提出的意见通常会不显著、不彻底、不接地气。

三、城市轨道交通信号基础课程的创新举措与实践

(一)教学内容的创新举措与实践

1. 实施案例教学法,强调现有城轨信号系统的多样性与差异性

城市轨道交通信号基础课程教学内容引入重庆三号线跨座式轨道交通、上海地铁15号线GoA4级无人驾驶线、上海松江有轨电车、上海市域铁路等全新的信号控制系统案例,力求展示信号系统的多样性,经过两轮课程的持续改进,学生不仅更加深刻地理解信号系统的设计理念,还进一步丰富了学生的就业方向;同时,丰富城轨交通信号系统故障案例,将上海地铁1222事件、723甬温高铁事件、上海地铁927事件等典型案例加入课程中,引入PBL教学理念,坚持以问题为导向,培养学生分析问题、解决问题的能力。

2. 以日益增长的社会需求与快速发展的科学技术为主线,重塑课程内容逻辑与框架

将原有的课程内容打散,以科学技术的发展和社会的根本需求作为授课内容的串联主线,重塑授课逻辑,强调交叉学科技术在信号系统升级中的驱动性与重要性,在硬件设备发明或改进的基础上,产生了相应的控制理念与软件系统,进而实现信号系统的升级。

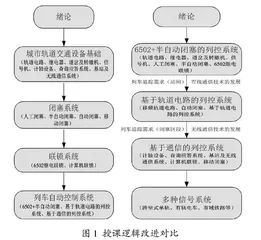

在授课逻辑重塑的基础上,重新置配课程内容,力争做到课程内容的环环相扣,增强内容间的紧密联系度,让学生易于从宏观与微观两个视角把握课程的内容,继而全面、有效地提升教学效果。授课逻辑改进对比图,如图1所示。

图1 授课逻辑改进对比

3. 梳理课程思政育人元素,丰富课程思政的育人主题

归纳、总结课程思政育人案例集,梳理课程思政教育主线,建立以教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》为引领,结合学校学院专业三级人才培养目标、毕业要求等内容为具体指标点的课程思政统领思想,再度深挖、归纳、总结课程思政的育人元素,使课程思政育人体系更具有多样性、系统性,实现“学习中育人,育人中学习”。

(二)教学模式的创新举措与实践

1. 以慕课项目为契机,加强课程网络资源的建设

慕课是基于网络的一种新型教育模式,是传统课堂教学的有力补充。通过城市轨道交通信号基础课程的慕课建设,丰富网络教学资源,要求学生在慕课中学习课程中原理性的知识,发挥学生课外学习的主观能动性,加强学生的自主学习能力培养,解放更多的课堂时间,将之应用于课堂学生疑惑的解答。

2. 切实推进“翻转课堂”的实施,体现学生为主体的思想

“翻转课堂”是先进的教学理念,它将课堂内的宝贵时间交与学生,基于项目形式的学习,使学生能够更容易专注于主动性学习,共同分析、研究现实面临的真实需求,通过文献查阅、实际调研等有效方法,解决客观实际问题,从而获得更深层次的理解,继而培养学生的创新能力、展示能力、合作意识。

“翻转课堂”的项目内容可以由教师指定或学生建议,当研究目标确立后,学生成为项目的研究主体,教师负责项目思想上、方法上的指导工作。

3. 以竞赛为载体,持续支持学生的创新思想

在“翻转课堂”教学的基础上,聚集创新性的项目研究案例,鼓励学生结课后继续深入研究,最终形成系统性的研究方向与研究成果,将之应用于大学生创新活动或大学生各类专业竞赛中,多次获得包括中国大学生计算机设计大赛一等奖、全国大学生数学建模国家二等奖的国家级奖项。

4. 利用计算机辅助教学,增强学生的参与度和动手实践能力