一流课程建设背景下高校实验课程改革

作者: 王金艳 杨毅 李旭 程一帆 李艳 陈伯龙 陈怡彤

摘 要:国家和社会对高校人才培养提出应用型人才和创新型人才的培养目标,如何提升大学生的实践应用能力和创新思维能力就显得尤为重要,为实验课程的改革提出新的要求。文章立足于当前高校实验教学的实际情况,结合兰州大学大气科学近年来的实践教学探索和实践工作,以虚拟仿真实验课程建设为例,从选题、课程内容、教学方式、评价体系和课程思政等方面深入探讨大气科学虚拟仿真实验教学的开发和设计,提出“一个中心,两个转化,三个阶段”的虚拟仿真实验教学设计方案,以期推进虚拟仿真教学在实验教学中的广泛应用,从而提升学生解决复杂问题的综合分析能力和高级思维能力,实现实践应用能力和创新思维能力有机融合的目的。

关键词:虚拟仿真实验;实验教学设计;大气科学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)22-0023-05

Abstract: The country and society have put forward the goals of applied and innovative talents cultivation in colleges and universities, thus, it is especially significant to improve the practical application and innovative thinking ability of college students, which sets new requirements for the reform of experimental courses. Based on the actual situation of the current experimental teaching in colleges and universities, this paper explores the development and design of the virtual simulation experimental teaching in atmospheric science from the aspects of topic selections, course contents, teaching methods, evaluation systems and curriculum politics, taking the construction of virtual simulation experimental courses as an example, combining the practical teaching exploration and practical work of Lanzhou University in recent years. The experimental teaching plan of "one center, two transformations, three stages" virtual simulation was proposed to promote the widespread application of virtual simulation courses in experimental teaching, thereby enhancing comprehensive analysis and advanced thinking ability of students in solving complex problems, and then achieving the objective of organic integration of practical application and innovative thinking ability.

Keywords: virtual simulation experiment; experiment teaching design; atmospheric science

为了贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,2019年教育部推出了一流本科课程“双万计划”,提出建设适应新时代要求的一流本科课程,形成中国特色、世界水平的一流本科课程体系,构建更高水平人才培养体系[1],建成万门左右国家级和万门左右省级一流本科课程。与以往相比,注重创新型、复合型、应用型人才培养课程建设,增强了对实验和实践课程的要求。

实验教学是高等学校课程教学的重要组成部分,是全面培养德智体综合性人才体系中非常重要的一个环节,是理论基础教学的有效补充和拓展,对培养学生动手能力、观察能力、分析和解决问题的能力有重要的意义。高校不断深化实践教学改革、提升实践教学效果,是促进学生全面掌握理论知识、锻炼科学思维、塑造求实创新精神、培养应用能力和孕育创新意识的重要手段[2]。大气科学是一个实践性很强的专业,在专业人才的培养中不仅要求掌握大气科学的基本原理和方法,还要求将理论知识与天气分析预报技术紧密结合[3]。兰州大学大气科学学院一直把实验教学放在整体教学体系的主要位置,并不断对其进行深化改革。近年来学院实行“433”特色实验实践教学模式[4],在兰州大学大气科学专业人才实践能力培养方面发挥了巨大的作用。

进入21世纪以来,以智能化、数字化、网络化为主要标志的工业4.0时代降临[5],虚拟仿真技术在教育领域的应用进入了新的阶段,虚拟仿真实验教学采用虚实结合的方式,弥补真实实验不允许开设或难以达到教学效果的实验,是一种自主学习、主动实验和共享开放的实践教学模式。将虚拟仿真技术应用到大气科学教学体系将是新时代大气科学现代化教学的时代要求。

为提高信息化背景下高等学校实验教学质量和实践育人水平,教育部从2017年起开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设工作,很多高校都积极探索虚拟仿真实验教学新模式。大气科学专业2021年在国家虚拟仿真实验平台共建设了4门课程。这些虚拟仿真课程的建设说明大气科学在实验教学改革方面取得一定成果。

本文基于大气科学在虚拟仿真实验课程建设的实际案例情况,从多个环节探讨大气科学虚拟仿真实验的开发与设计,总结和梳理虚拟仿真实验教学过程中取得的经验和存在的问题,以期推进虚拟仿真教学在实验教学中的广泛应用,提升大气科学虚拟仿真实验教学效果。

一、大气科学虚拟仿真实验教学设计

大气科学专业中有一些深奥难懂的知识点,以前受限于教学信息手段,例如青藏高原对天气和气候的影响机制,主要是老师讲授和图片展示为主。但由于其涉及的空间范围很大,动力和热力机制复杂,学生难以迅速理解掌握,影响了学生学习的热情,同时,学科交叉性强、涉及的知识面广、实践性强,与学生毕业后从事科研和天气气候预报业务工作直接相关。因此将虚拟仿真技术与大气科学实践的深度融合,突破大气科学类专业实践教学在时间、空间和维度上的制约;充分利用已有的大量的实际观测资料与数值模拟提供的数据与虚拟仿真实验相结合,可将抽象难懂的理论知识以生动的情景式的显示、将复杂的地形影响分解为各种简单理论模型;然后提出现实科学问题和各种可能出现的情景,让同学们自己实践动手利用数值模式等手段,设计科研试验,综合分析实验结果;将大气科学实践教学与课堂教学紧密结合,以便培养学生的实际动手能力,实现实践应用能力和创新思维的有机融合。

(一)以学生为中心,合理选题

虚拟仿真实验教学项目建设的立项和选题上,需要以问题为导向,以学生为中心,合理选题。

以问题为导向,就是要围绕学科前沿或者社会急需,依托学校已取得的重大研究成果,或者已有的科研平台,结合学科优势和专业特点,重点建设已有研究涉及高危或极端环境、不可及或不可逆的操作,高成本、高消耗、大型或综合训练等,自行研发,具有自主知识产权的实验内容;避免虚拟仿真教学项目原创性不够的问题[6]。

以学生为中心,就是要以学生为本,从人才培养的需求出发,将重要的、深奥复杂且实践性强的学习内容,建设成虚拟仿真实验内容,将深奥复杂难以理解的知识点,通过虚实结合,以可视化、情景式和实景操作方式,生动地呈现给学生,调动学生的学习积极性和主动性,增强学生创新创造意识,将知识体系构建、创新能力培养、综合素质提高等有机融合,协同提高。

在选题方面,以本校特色为基础,注重实效性和创新性。例如兰州大学建设了青藏高原的动力和热力作用虚拟仿真实验,因为青藏高原是全球最高最大的高原,是除两极地区之外的地球“第三极”的主体,对全球大气环流及演变有极重要的影响[7-8],对中国气候的变化与异常起着重要的热力和动力作用,其对天气和气候的影响受到国际学术界的广泛关注[9-10]。高大地形动力和热力作用,尤其对天气气候、生态和环境影响的机制是大气科学、环境、地理和地质等专业的重要专业知识,其影响机制较为复杂。因此选择了青藏高原的动力和热力作用为实验对象,充分利用已有的研究成果,并不断加强青藏高原大地形的动力和热力作用的开发与研究,不断把最新研究成果,转化为优质的实验教学资源,进而推进虚拟仿真课程的更新和完善。

(二)两个转化、三个层次拓展课程内容

长期以来,高校实验教学大多采用教师主导的传统教学模式,学生在实验过程中既不需要查阅文献,也无需深入思考,更谈不上创新,很难实现理论教学与实验相互结合、培养学生创新能力的教学目标[11]。为了解决这一问题,虚拟仿真实验内容的设计,不仅要注重基础性实验项目虚拟化建设,更需将高水平的科研成果和现实中面临的科学问题转化为实验教学内容,将成熟的科研技术和方法引入实验教学过程,并且以此进行多层次的拓展,以提高虚拟仿真实验教学资源的水平。

两个转化就是将科学观测数据和科研成果转化为实践教学内容,兰州大学大气科学学科具有近50年的气象学专业课程建设与实践历史,在教学科研工作中开展了深入的教学改革,积累了丰富的实践教学建设经验,2017年入选国家一流学科建设名单,2019年入选首批教育部“双万工程”国家级一流本科专业建设点。因此我们充分利用兰州大学气象台、兰州大学半干旱气候与环境观测站、地球系统模式研发中心等研究成果,将观测数据和天气气候模式的模拟结果结合起来。并补充更新了兰州大学二次青藏科考的科学考察、科学实验、观测的结果。将研究成果转化为教学中的科学问题,设计不同的实验方案,并将科学观测和实验结果融入到实践教学中。通过科学实验和现实问题激发学生对实验课的兴趣,进而调动其学习的积极性和主动性,鼓励学生分析性学习、综合性运用[12]。

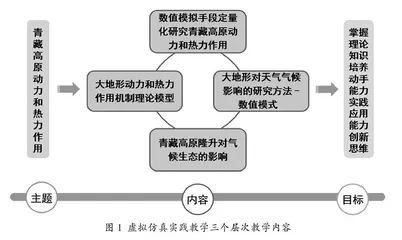

由于虚拟仿真实验课程面对的是全国不同学校的学生,为了满足各类学生的学习需求和目标,虚拟仿真课程一般采用分层次、模块化的设计,由易到难,从知识到能力水平的逐层提升,既符合学生学习的规律,也满足不同学生的学习需求和目标。以青藏高原大地形的动力和热力作用虚拟仿真为例,课程内容涵盖了三个层次的教学内容(图1)。第一层次认知环节,主要是基本概念和基础理论:包含青藏高原对我国天气气候影响概述,以及青藏高原隆升对气候生态的影响,激发学生的学习热情。第二层次探究环节,主要是理论知识的实际应用,大地形动力和热力作用机制理论模型;介绍大地形对天气气候影响的研究方法——数值模式,包括我国取得的成果和急需解决的重大问题,以WRF模式为例,让学生实际操作数值模式的安装和运行,提升学生实际动手能力。第三层次拓展环节,定量化研究青藏高原动力和热力作用。将观测数据和天气气候模式的模拟结果结合起来,使学生通过对复杂问题的分析,自主设计创新性研究方案,进行敏感性试验,通过数值模拟和实际操作,最后归纳分析研究结果。使学生在理解和掌握理论知识基础上,将理论知识用于解决天气气候演变和预测等问题,进而使学生获得解决复杂问题的综合能力和高级思维,实现实践应用能力和创新思维的有机融合。