“双一流”背景下混合式教学探究与实践

作者: 黄曌 龙永红 梁建华 贺正芸 胡久松

摘 要:针对“双一流”建设背景下的人才培养目标,文章提出线上线下混合教学模式,促进专业课程教学改革。依托多样化在线资源,紧密结合线上线下两个渠道贯穿课前准备、课堂授课与课后反馈三个教学环节,并以模拟电子技术课程为案例完成线上线下混合教学模式的实践研究。结果显示,相比传统线下课堂教学,混合式教学模式中更突出学生的主体地位,更有利于调动学生的自主性和创新性思维,对提升教学效果及学生工程应用能力等方面均有较大的推进作用。

关键词:双一流;线上线下混合式教学;模拟电子;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)22-0028-05

Abstract: According to the objective of talents training under the background of "Double First-Class" university project, a novel teaching mode blending online and offline is put forward in this paper, to promote the teaching reform of professional courses. Relying on diversified online resources, the online and offline channels are closely combined and run through the teaching process, which involves three stages: preparation before class, classroom teaching and feedback after class. The course of analog electronic technology is taken as a case to complete the practical research of the proposed online and offline blended teaching mode, and the results show that compared with the traditional offline teaching mode, the blended teaching mode highlights the dominant position of students, which is more facilitated to motivate their autonomous and innovative thinking, and it may play a great role in improving the teaching effects and engineering application abilities of the students.

Keywords: Double First-Class; online and offline blended teaching; analog electronics; teaching reform

模拟电子技术作为电子信息、自动控制类的专业基础课程,既有理论分析,又有具体实践,对后续科目的学习影响深远[1-3]。它不仅要求学生掌握模拟电子技术方面的基本理论知识,同时还对学生的电路分析、设计及实际应用能力提出较高的要求[4]。此外,在2018年教育部提出的“双一流”建设背景下,一流人才培养与专业课程建设的创新融合成为建设“双一流”的重要环节[5-6]。基于此,本课程团队对所承担的模拟电子技术课程在教学内容和体系建设等方面进行优化和改进,结合创新人才培养目标推行了线上线下混合式教学模式,并应用于2020年度模拟电子技术教学中,作为“双一流”背景下的专业课程建设及教学模式改革初探。

一、混合式教学的特色及优势

(一)引导自主学习,强化学生主体地位

教师课前线上发布教学目标,推送教学资料,引导学生自主预习,熟悉基本概念和基本分析方法。

学生可不受任何时间地点限制,通过慕课、教学课件、微视频等学习半导体器件及电路设计原理,了解教学内容,并利用碎片化时间自主完成题库中的习题加以巩固,发现自身薄弱环节[7]。因模拟电子技术授课对象为全院所有专业学生,并且教学进度紧凑,仅依赖传统课堂讲解难以保证教学效果和教学质量,而课前引导环节实现了学习前移,调动了学生自主学习意识和责任感,有利于学生针对性发现自身存在的问题,提升学生对理论课堂的期望值。此外,教师可利用教学平台提供的数据对学生自主预习过程中的问题进行搜集提炼,为设计课堂教学方案提供导向。

(二)理论实验结合,提升学生学习能力

将多层次实验手段引入教学[8-9],加深学生对理论知识的理解和消化,并激发自身创新思维,培养其工程应用的能力。结合理论授课内容,首先引导学生采用虚拟软件进行建模仿真探索,分析结果;再完成实际硬件电路设计和仪器设备实验实操,对仿真结果进行分析验证,使学生更深入地掌握课堂教学内容。仿真软件的引入打破了传统实验教学中设备仪器和时间、空间的限制,成为理论教学的又一有力支撑,通过“虚实结合”的手段为学生开辟了实操课堂外的实践探索道路,培养学生从不同的角度去思考问题,形成电路设计理念。

(三)多元考核机制,促进教学实施效果

提出包含理论考试、课后作业、小组讨论、课堂测验、仿真综合考试、实验实操、考勤等项目在内的线上线下混合式多元考核机制,其中理论考试采用线下笔试方式进行,以考核工程应用中模拟电路的理论分析为主要内容;课后作业、小组讨论、课堂测验、考勤为平时过程考核,以学习平台所导出数据为支撑;仿真综合考试与实验实操为实践考核,以设计解决方案并分析验证的能力为考核目标。相比传统的考核方式,课程团队采用的该套考核机制从多维度对学生的综合能力进行考察,针对学生学习过程提出量化性指标,突出学生的平时投入,从而督促其正视自身的主体角色,主动完成每一项任务,有效改善教学实施效果。

二、线上线下混合式教学模式的构建

为紧密衔接“双一流”建设的人才培养理念,课程团队提出模拟电子技术课程教学目标如下。

目标1:通过学习半导体二极管、BJT三极管、场效应管、运算放大器等电子器件的基本知识,能够对由上述器件组成的模拟电路建立模型,并进行分析和参数计算。

目标2:通过学习放大电路的反馈、频率特性及滤波电路等基本知识,能够对信号处理领域的工程问题进行分析和参数计算。

目标3:针对模拟信号的放大、滤波、隔离及信号变换等工程问题,能设计解决方案,进行器件选型,能采用软件仿真及实验进行验证和测试。

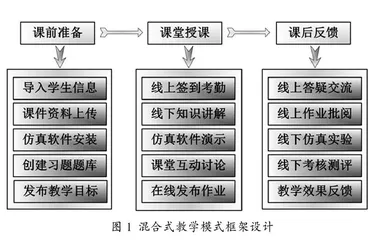

在持续几年的学情分析调查及课程改革基础上,课程团队逐步形成了配套的教学方案设计,从2020年秋季学期开始采用以学生自主和创新思维培养为核心,资源多样化、指导个性化、考核过程化的混合式教学模式,线上线下两个渠道紧密配合并贯穿教学全过程,有效衔接课前准备、课堂授课、课后反馈三个阶段,其设计构架如图1所示。

(一)课前准备

课程团队依托超星学习通平台建立学生信息库,线上布置课前教学任务,发布教学目标,并完成教学资料及proteus仿真软件的上传和自测题库、单元习题等模块的创建。此外,有机融合国防科技大学、清华大学等高校提供的模拟电子技术慕课资源,引导学生“个性式、自主式、讨论式”完成课前预习任务,鼓励学生思考问题,并基于proteus构建电路模型验证二极管、三极管等半导体器件的特性及放大电路的功能。以BJT放大电路特性为例,学生预习时可在proteus软件中搭建共射放大电路,如图2所示,通过调节电位器RV1实现静态工作点Q在负载线上的移动,从而控制放大电路输出电压处于正常放大、饱和失真和截止失真三种状态,学生在仿真中能够对静态影响动态的概念建立直观认识,体会到合适的Q点是放大电路正常工作的前提,在此基础上所进行的动态分析才有意义。另外,通过教学平台,学生还可同步记录下学习过程中较为薄弱的部分,与教师进行互动交流。

(二)课堂授课

利用超星学习通、雨课堂等平台进行线上考勤,课中剖析、解答教学内容中的重难点,针对学生在课前反馈的问题进行针对性解惑,梳理相关的知识体系,适当将理论知识进行拓展,并采用虚拟软件对特定电路进行仿真演示。在训练学生正确分析、设计模拟电路的思维方法的基础上,采用案例教学,一方面给学生介绍相关模拟电路的产生背景,及在各行业现代电子系统中的应用,开拓学生的视野;同时提供一些实际工程应用中的电子系统设计样例为参考,激发学生兴趣,逐步引导学生研究和创新,并鼓励学生课外自学相关知识[10]。此外,如图3所示,教师可通过雨课堂同步发布随堂测验、分组讨论等课堂任务,并实时接收平台反馈的数据,了解学情。学生通过手机参与考勤及课堂活动,以获得相应的平时成绩积分。

为进一步巩固理论课教学改革效果,紧跟“双一流”学科建设的步伐,学院充分整合实验室资源,提供元器件、面包板、万用表、示波器、直流稳压电源、兆欧表、信号发生器等各类所需设备,为学生创造了良好的实验环境和硬件条件。模拟电子技术实验课程开设18课时,采用项目教学和分组模式,在教师适度指导下,学生2人一组,合作完成包含二极管伏安特性、BJT管放大电路、MOSFET管放大电路、集成运放的应用、正弦波产生电路、有源滤波电路等6个实验项目。以BJT管放大电路为例,学生在面包板上完成如图4所示的共射放大电路设计及制作,上电测试输出电压,如图5所示,记录数据、波形并保存实验成果,若输出有误则分别按照直流通路和交流通路进行故障排除。

除考勤、实验成果、实验报告等常规项目,教师对学生实验过程中所展现的工程实践能力、创新能力、知识运用能力和解决问题能力进行全面评估。为保证学生有充足的时间和设备完成实验,学院为学生提供开放的实验条件,允许学生通过预约方式在非上课时段进入实验室进行项目设计和制作,从而为学生在创新研究和自主思考方面的培养提供了极大的优势。

(三)课后反馈

为保证教学效果,督促学生及时实现所学知识的内化和迁移,学生课后需完成指定习题及仿真实验,章节作业通过教学平台发布并设定在一周期限内完成提交。此外,学生还可通过雨课堂回顾课堂教学内容,也可与教师互动交流,反馈问题,教师通过QQ、微信、超星教学平台等及时完成线上答疑。为了让学生充分发挥自主性和创新性,培养其独立思维,以及将所学电路理论知识灵活运用于实际的技能,教师团队新增了仿真综合考试项目,此项目旨在收集各电子类竞赛题目为来源,指定电路功能,由学生完成电路模块设计,并通过proteus仿真软件验证其可行性,有能力的学生可进一步用硬件电路完成实验验证;或借鉴一些有价值的电子电路,由学生自行拓展题目和研究内容,做到自主创新。完成仿真或实验后,需采用研究论文的写作方式,简明、精准地阐述设计思路、实验步骤、实验结果和结论,为培养学生的科研写作能力打下一定基础。

图5 BJT共射放大电路波形

教学结束后,教师汇集线上平台所提供相关数据 (含考勤、随堂测验、分组讨论、课后习题等),及线下测评成绩 (含理论考试、仿真综合考试、实验实操、实验报告等),采用多元过程化考核机制完成学生的综合考核测评,并发布问卷进行教学效果调查,全方位掌握学生学习情况及需求,为及时改良调整教学模式提供重要依据。

三、线上线下混合式教学实施效果

线上线下混合式教学模式实施一个学期后,发现学生的学习积极性明显提高,绝大部分学生能够按照教师要求进行课前预习,且课堂氛围活跃,学生参与小组讨论积极性高,逐步建立了主动学习、重视过程的意识。从综合考核测评结果来看,学生目标1、目标2达成情况良好,目标3的达成度略显不足,但相比以往采用传统线下教学模式的效果而言有显著进步,证明学生在设计复杂电路、解决实际工程问题方面有较大改善,这仍需要在后续课程学习中不断积累强化。