工程教育认证背景下数字传输原理与系统课程教学研究与实践

作者: 王萍 刘科满 贾慧芹 仵杰

摘 要:为满足石油行业转型发展过程中对应用型人才的信息传输、仪器设计所需知识能力素养要求,遵循工程教育认证“以学生为中心”的教育理念,数字传输原理与系统课程运用石油行业管理体系PDCA模型,从课程目标、教学内容、方法和评价机制规范课程建设。本课程整合线上线下混合教学优势,促进优质资源共享;探索以应用为导向,面向测井仪器的信息传输的工程案例式教学;构建以能力导向的进阶式实践教学;依托石油精神的价值塑造。形成“知识、能力、素养”三位一体课程教学路径,提升学生分析、解决复杂工程问题的能力。

关键词:PDCA;混合教学;工程案例;能力导向;价值塑造

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)22-0112-05

Abstract: In order to satisfy the requirements of knowledge, ability and quality for information transmission and instrument design of applied talents during the transformation and development of the petroleum industry, according to the basically student-centered idea in the engineering education accreditation, the course of Principle and System of Digital Transmissionuses the PDCA model of petroleum industry management system to standardize the course construction from the course objectives, teaching contents, methods and evaluation mechanism. The course integrates the advantages of online and offline mixed teaching to promote high-quality resource sharing; the course explores the project case teaching for the information transmission of logging instruments based on application orientation, constructs the progressive practical teaching based on ability orientation, and realizes value shaping relying on petroleum spirit. The integrative teaching path of knowledge, ability and quality should be formed to improve students' ability to analyze and solve complex engineering problems.

Keywords: PDCA; mixed teaching; project case; ability orientation; value shaping

工程教育专业认证是国际通行的工程教育质量保障制度,遵循三个基本理念:成果导向、以学生为中心、持续改进[1]。西安石油大学测控技术与仪器专业2018年通过工程教育专业认证。仪器专业教指委,引入人工智能、物联网、大数据等新信息技术要素,强调仪器的“大工程”“社会工程”特征,突出毕业生解决“复杂工程问题”能力和处理“非技术因素培养”。

2018年,在《教育部关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》中提出各高校要全面梳理各门课程的教学内容,淘汰“水课”、打造“金课”,合理提升学业挑战度、增加课程难度、拓展课程深度、切实提高课程教学质量[2]。教育部召开新时代中国高等学校本科教学工作会议,提出“两性一度”的“金课”的特点,即高阶性、创新性、挑战度[3]。

本文在分析课程持续改革必要性,按照工程认证“以学生为中心”理念,以金课“两性一度”作为标准,探索研究新工科背景下数字传输原理与系统课程建设与改革。

一、课程持续改革的必要性

井下与地面的信息稳定可靠传输是测井、钻井工程领域的重要课题[4-6],其传输的物理环境、技术、工艺复杂,涉及仪器、信息、地质等多学科知识,具有复杂工程问题的典型特征。

数字传输原理与系统是通信技术为石油行业测井仪器数据传输等方面应用提供理论依据所开设的专业基础课。课程目标是要学生明确数据传输的基本构成,进阶任务是培养分析、解决复杂工程问题的能力。

对于地方院校学生而言,就业、考研是适应未来发展的显性需求。考研是学生对社会发展趋势的敏感反应。本课程作为专业基础课,涉及到概率、随机、信号系统、高频等课程内容,具有理论性强、知识面广、知识内容多、难度大的特点。高校培养计划的总体趋势却是在压缩学分减少课时,则要求教师在有限学时,统整课程内容,优化课程结构,提炼课程系统中重要因子,借助信息技术,完成教学内容,满足考研学生对于专业知识在有限学时讲透,夯实基础的入学复试需求,达到“宽基础”的目的。

石油行业作为周期行业,近年来进入不景气周期,油田经济效益有所下降,行业面临新一轮挑战。智能化、大数据、物联网等技术在促进石油行业转型。随着油气勘探开发的不断深入,石油环境、仪器越来越复杂[7],为进行大规模采集作业获取更多地层数据,从钻井液脉冲传输到视频图像传输,数据传输技术推进测井仪器的进步。石油行业在改革发展过程中,石油仪器、智慧化油田等需要解决信息传输以及仪器设计的应用型专业人才。就业的学生则要求课程内容与工程实际、社会需求具有较高的相关度。由于现行行业所需知识内容与课堂教学内容有所偏差,教师为适应当前社会、行业需求以及未来发展,对在校生、用人单位进行问卷调查和座谈。根据用人单位需求,分析和研究教学过程中存在的问题,改进课程内容以及教学模式。

随着社会、经济发展,态势环境、信息环境复杂多变,工作执行任务难度不断增加,课堂融入思政,引导学生树立面对复杂不确定环境的成熟心智,培养学生的爱国主义、专业情怀、科学思维,使其成为具有高尚道德情操和社会责任感的高素质工程人才。

二、PDCA模型“规范化”课程建设

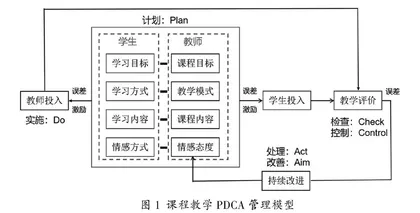

课程是“以学生为中心”的最后一公里,是学生获取知识、能力培养、价值塑造的基本途径。课程建设直接影响教育质量和人才培养质量。按照工程教育认证的要求,借鉴石油行业HSE管理体系,运用PDCA模型从教学计划、实施、评价、改进方面规范化课程建设,如图1所示。教师摸清学生的学习目标、认知状态、学习方式、学习能力、心理情绪以及情感等学情,关心当代学生精神需求,理解、尊重、包容学生多元化个性和兴趣,才能正确设置课程目标,提炼课程内容的重要因子,规划(Plan)教学模式。教师具体化、细化执行教学计划(Do),将“课程目标”转化为“学习目标”,激发学生深层次学习动机,凭借过程环节监控达成进度以及完成情况,促进学生的有效学习。检查(Check)评价体系,按课时、课程章节周期复盘执行计划的结果,分析计划与执行之间的差距的原因、影响因素,提出解决控制(Control)方案,通过循环反馈,持续改进(Act)问题,总结成功经验形成课程教学标准。规范化课程教学正向激励教、学,起到教学相长,获得师生双向满足。

三、线下线上混合教学模式的创新性

(一)线下课堂的教学优势

当代大学生思维敏锐,教师在传统教学工具的基础上充分利用新兴媒体,以板书、PPT、影像、视频多种介质将文本、图像、声音等有机结合,虚实结合增强学生体验感,给学生形象、直观、生动的画面,抓住学生的视线。教师用适合学生的表达方式举例论证,引导启发,讲透重点难点以及知识的关联,增加新理论和新技术激发学生学习动力,拓展知识面,提升了单位时间的授课信息量,活跃了课堂气氛。

面对面教学有利于教师贴近学生,缩短师生、生生之间的人际疏离。对于学生形象、性格、座位、同桌等特征具体化,生动化;教师熟悉专业班级情景生态,充分运用肢体、神态、语气、情感主导课堂气氛,根据学生的表情、举止分析学生对知识的接受掌握程度,实时调整课堂节奏。

线下课堂是培养非技术因素的重要场所,为学生沟通交流、培养班级团队协助提供环境。在课堂有限时空环境下,学生处于有监督学习模式,班级环境相互鼓励,增加学生学习自觉性,形成学习习惯。

(二)线上课堂的教学优势

随着信息技术的发展,互联网作为教育的重要支撑空间,从教学、实践、创新等方面推动教育教学变革。线上打破了线下课堂的时空限制,借助雨课堂、腾讯课堂等平台的直播、录播进行针对性、差异性教学。学生可通过微课、教学视频预习、复习,反复学习,完成查漏补缺,起到提高学习效率的目的。教师借助教育网站、小程序、公众号等优质信息资源缩小潜在教育环境的差距。学生也习惯利用互联网媒介的传播功能,平台的共享功能,获取信息内容。

相比较线下教学,线上教学对于90人大班课堂,点名具有快捷化、省时化特点。实时统计提问情况,掌握学生整体学习程度,避免线下仅靠前排同学反映出现误导的现象。线上作业、测验可形成过程性考核的观测点,其统计的便捷性,有助于跟踪学生成果,进行学情整体追踪和分析,形成动态监控。便于教师了解阶段性学情,对于成绩起伏较大的同学,正向鼓励学生,起到激发学习内生主动性作用。作为地方院校,生源结构以省内县级市学生为主,农村考生占比较大,大部分学生不善言谈,可借助线上文字、表情、弹幕、讨论参与互动,增强讨论参与度。教师能避免线下课堂讨论关注性格活跃同学,做到了解学生整体思维特征、需求和状况。

当代学生通过互联网的信息物理空间形成具有学校、专业、班级、宿舍特色情景氛围的学生生态圈,教师将朋友圈、短视频、微信、聊天讨论区等学生生态圈转变为情感链路圈,增进精神交流,缩小师生代沟。

四、“知识、能力、素养”三位一体的课程教学路径,实现课程的高阶性

按照工程教育认证毕业要求,如图2所示,教师借助现代工具,融合线上线下,建立知识学习、能力培养、价值塑造三位一体的课程教学路径,满足学生显性需求和社会行业的隐性需求,体现课程的高阶性。

(一)以应用为导向联合工程场景的工程案例式知

识学习

罗伯特·加涅认为,教学活动是一种旨在影响学习者内部心理过程的外部刺激。按照加涅的九段教学法[8],以应用为导向,提出问题,结合技术场景的工程案例式教学,达到理论工程化,工程理论化。混合自主探究、讨论、翻转课堂等多种教学模式,将传统单向主导推动教学方式转变为引导式教学,形成理论、工程与实践相结合的教学方式,体现课程特色。知识作为问题的理论基础,通过场景将基础问题延伸至工程问题,学生带着问题,将场景中复杂工程问题分解落实到具体知识点,有助于激发学生学习动机。教师引导学生找到解决部分问题的切入点,按照由浅入深的思维方式和能力培养过程,从提出、分析问题落实到知识点,联系已有知识内容,寻找解决问题办法以及途径。本课程以测井仪器数据传输中遇到的问题为导向,引导学生应用数字传输的理论知识分析问题。

通过连续三年对近百名油田仪修工程师调查统计,以其关心的测井仪器中常采用曼码编码方式传输井下信息或地面指令为例,如图3所示。首先,在上课伊始,抛出应用在CLS-3700等数控测井仪器数据传输常用的曼码码型问题。其次,分析使用的原因,由于曼彻斯特(数字双相码)编码方式富含位定时信息,正负电平各半,无直流分量。再次,说明实际传输过程实现方式:数据或指令与同步信息、奇偶校验构成一帧数据传输,目的是减少信息在传输过程中受到干扰产生的误码几率。最后,利用python仿真演示M2数据、命令的曼码格式。

传统理论教育强调课程体系,将知识结构分割成相互独立、界限清晰的课程单元,弱化了单元之间的联系。但是,该案例理论知识涉及到同步、数字基带信号、检错纠错等不同章节知识内容。微调部分内容讲授顺序,讲授曼码时纵向联系同步、检错纠错章节内容,建立知识单元之间的联系拓展知识深度,使课程内容更符合工程应用逻辑。应用曼码的位定时特征讲授位同步部分内容;联系帧同步内容,说明数据、命令同步应用3个时钟周期表示同步信息;奇偶校验位可以联系信道编码中奇偶监督码内容。横向联系单片机串行通信中数据起始位、奇偶校验位终止位的课程内容,拓展知识广度。