新时代产教融合视域下校企协同培育工匠精神研究与实践

作者: 贾广敏

摘 要:培养具有工匠精神的高质量技术技能型人才是高职院校深化产教融合、校企合作的核心思想,以校企协同精准对接、精准育人为核心,以产教融合现代学徒制人才培养模式为契机,充分利用校企制度融合、文化融合、师资融合、技术融合和资源融合等把工匠精神培育融入其中,通过工匠精神培育之师、环境、课程体系、平台、激励和文化自信等六方面有机结合培育学生的精益求精、注重细节,严谨精准、注重质量的职业精神和工匠精神。

关键词:产教融合;现代学徒制;工匠精神;培育

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)22-0160-04

Abstract: Training high-quality skilled talents with craftsmanship spirit is the core idea of deepening the integration of production and education and school enterprise cooperation in higher vocational colleges. Taking the precise docking of school enterprise cooperation and accurate education as the core, and taking the modern apprenticeship talent training mode of integration of industry and education as an opportunity, the craftsman spirit is cultivated by making full use of the integration of school enterprise system, culture, teachers, technology and resources. Through the organic combination of craftsman spirit cultivation teacher, environment, curriculum system, platform, incentive and cultural confidence, the students' professionalism and craftsmanship spirit of excellence, attention to detail, preciseness and quality are cultivated.

Keywords: integration of production and education; modern apprenticeship; craftsman spirit; cultivation

党的十九大报告提出要“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军,弘扬劳模精神和工匠精神,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。”这是新时代现代职业教育为服务国家经济发展战略提供人力资源要求的总纲领,为职业院校人才培养目标指明了方向。工匠精神的培育已成为国家教育发展战略的愿景和使命。建设新时代中国特色社会主义需要大批的大国工匠,离不开职业教育,职业院校是培养具有工匠精神的知识型、技能型、创新型劳动者大军的主阵地,要主动承担起新时代赋予的历史使命和责任担当,探索和实践工匠精神培育的有效途径成为研究的重要课题。

一、新时代产教融合下培育工匠精神背景分析

党的十九大报告中指出“要完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作”。产教融合是产业与教育融为一体,从当前的融合看,职业教育与产业教育的融合更多的是办学融合、教学融合、教育产品融合等[1]。《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号)指出“深化全日制职业学校办学体制改革,在技术性、实践性较强的专业,全面推行现代学徒制和企业新型学徒制。[2]”《教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见》(教职成〔2014〕9号)中指出:“现代学徒制是深化产教融合、校企合作,推进工学结合、知行合一的有效途径。[3]”现代学徒制是当下现代职业教育深化产教融合、校企合作,创新技术技能的典型人才培养模式。截止到目前,全国已有包括行业组织、地区、企业、中高职院校在内的试点单位562家获得教育部试点资格,同时全国各地大部分职业院校部分专业如雨后春笋般已成为省级试点。现代学徒制广泛开展试点充分解决了供给与产业需求之间在人才培养结构与质量的矛盾,显著提升了高等职业教育服务经济发展战略和产业转型升级的贡献。

新时代下我国经济已迈向高质量发展,经济的高质量发展离不开企业,企业发展需要智慧人力资源,人力资源的培养途径主要是职业教育,职业教育是培养高质量技术技能型人才的中流砥柱[4]。中国是制造业大国,但此时的我们还不是制造业强国。从中国制造到中国智造到中国质造还任重道远,做大做强中国制造业,说到底就是提升中国制造的技术含量和质量水平,“工匠精神”需要贯穿始终。因此为贯彻落实党的十九大精神,深化产教融合、校企合作,全面提升人力资源质量,高职院校要从理念上推进改革,才能真正成为培养具备“工匠精神”人才的基地,成为培育大国工匠的摇篮,成为实现创新驱动发展战略、“中国制造2025”、“一带一路”和供给侧结构性改革的高质量技术技能人才的保障。

二、新时代产教融合背景下高职院校工匠精神培育现状

本文通过文献分析和调查研究等方法充分分析了新时代产教融合背景下高职院校工匠精神培育现状,综合各位学者观点主要集中在以下三个方面。

(一)工匠精神缺乏文化自信和有效激励

高职院校要用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,坚定文化自信,把培育工匠精神作为提升人才培养质量的关键。然而大多数高职院校在职业能力、职业素质和职业价值观方面集中表现为崇尚技能、轻精神建设,对于工匠精神的强大作用并不重视,形式大于实质,仅口号式宣传,无方案落实培育工匠精神的行动式开展。即使是在课程实践实训实习中教师有口头提到也无有效激励手段,学生对于工匠精神思想也仅停留于认知阶段,没有更深层次的体会与践行的心理需要,明显是激励力度不足。

(二)工匠精神培育环境分析不到位

营造良好的工匠氛围需要遵循从宏观到微观、从外部到内部的规律。目前高职院校在环境对工匠精神培育质量的影响方面认识不足、分析不到位,更多的是把国家关于工匠精神的政策文件进行理论学习,未充分结合专业的差异化有针对性地开展工匠精神在课程教学中的呈现方式、培育途径、考核体系。学校内部环境对于工匠精神培育管理机制在精神层面、制度层面、物质层面未形成系统标准化的质量文件。

(三)工匠精神培育未形成校企命运共同体

产教融合、校企合作是职业院校培育工匠精神的必由之路,校企要形成命运共同体。然而反映工匠精神培育指标的制定、考核等依旧是校企两张皮,对于职业胜任力、职业能力培养方法、课程体系构建、实习基地的规范化、学生考核评价等在定义、执行、评价等方面还比较定性、笼统和不全面;学生的双重身份切换受环境影响,缺乏思想、行为实践统一。工匠之师队伍建设也是各自为政,无选聘、培训、考核等科学管理,尤其是企业导师在工作岗位内容上的指导方法和手段主观意识强烈、未经专业培训[5]。总而言之,校企缺乏建立共赢目标,缺乏形成命运共同体。

三、新时代产教融合视域下校企协同培育工匠精神途径

(一)校企协同培育工匠精神环境创设

工匠培育环境包括了外部环境和内部环境,外部环境主要是宏观、中观、微观环境。内部环境主要是培育主体内部环境。宏观环境主要是国家在经济、技术、政治法律、社会与心理环境等方面对于工匠精神的弘扬与培育氛围。目前我国经济发展战略中提倡大力弘扬工匠精神,社会上涌现了一批批大国工匠,人社部《关于提高技术工人待遇的意见》明确肯定了技术技能人才的社会地位,社会上形成了崇尚技术、发扬工匠精神的新风尚。中观环境是行业产业在整个社会背景下进一步落实弘扬和培育工匠精神,第一、二、三产业取得的辉煌成绩、国之重器的建设离不开具有工匠精神的时代楷模,因此各行各业已经形成了业内弘扬和培育工匠精神的产业氛围[6]。微观环境是企业外部内部实施培育工匠精神的形式、活动,关键在于以供应链管理视角使工匠精神在职业人心中、行动中,形成匠心、匠技,进而在产业链、质量链扎实推进。企业致力于贯彻落实新时代产教融合的要求,在国家给予“金融+财政+土地+信用”组合式激励和税收政策的大力支持下,建设产教融合型企业,充分利用企业自身优势承担起培育具有工匠精神的现代职业教育人才的社会责任。利用产教融合的典型人才培养模式——现代学徒制的教学特点,在学校企业充分利用内外部环境构建工匠精神的物质环境和精神环境,环境氛围大大提升了培育质量。

激励为工匠精神培育注入动力。导师管理中的激励主要是对学生以精神激励。特别是激发学生的成就感和追求成功的欲望,同时辅以各种形式的奖励。作为导师要运用各种社会心理学方法,激发学生的社会心理需要,激发其致力于成为工匠的动机和行为。如目标激励,旨在引导学生进行目标管理,根据期望理论,在效价和期望值最大的情况下激发力量最大;感情激励,旨在导师与学生建立融洽和谐的人际关系,营造和谐的教学氛围,满足学生归属感和荣誉感;尊重和信任激励,在实践教学环节充分授权、充分信任,让学生自我实践、自我管理,以满足其内心信任需求;榜样激励,上到把大国工匠、世界技能大赛获奖者作为先进典型,下到用身边的同学、导师的先进事迹感动并激励学生;竞赛激励,通过举办各级各类专业竞赛和创新创业竞赛激发学生热情、兴趣和克服困难的勇气。在实施中,要注重公平公正原则。

(二)校企协同五融合培育

针对上述高职院校在新时代产教融合背景下培育工匠精神存在的问题,校企要在产教融合的政策支持下共同建设在经济上和技术上具体可行的、可衡量的、可以达到的工匠精神培育目标和途径。

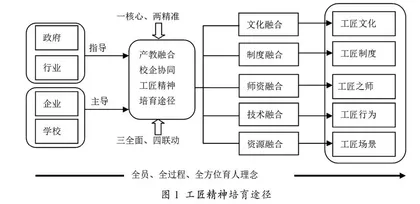

立德树人是培育工匠精神的宗旨,高职院校应树立“一核心、两精准、三全面、四联动”的培育目标。一核心指新时代培育高质量技术技能型人才为核心;两精准指校企精准对接、精准育人;三全面指全面贯彻现代学徒制模式、全面践行工匠实践精神、全面融入人才培养各环节;四联动指政府和行业协会指导、学校和企业主导的四方联动机制。在“三全育人”理念导向下,结合学情、师情、环境等因素,开展五融合培育途径。如图1所示。

1. 校企协同制度融合——工匠制度

校企协同制度融合就是把优秀企业的现代管理制度的基本制度、工作制度和岗位职责融入到专业人才培养方案中,在公共课程和专业课程中的教学内容、教学过程、实践环节、实训操作中渗透企业制度,学校制度与企业制度相融合,利用工学交替的现代学徒制人才培养模式。校企双导师在制度融合环境下的学校侧重培育学生的工匠意识,在企业侧重培育工匠行为,在潜移默化的过程中使学生体会工匠内涵之敬业,体验工匠本质之创新,体悟工匠精髓之精益求精,实现知行合一的工匠精神。工匠培育制度要与行业发展结合、与专业建设契合、与课程改革吻合。工匠培育制度的制定、实施、考核要有针对性地形成执行体系。作为培育制度的实施者校企双导师要在学生的课程考核、顶岗实习中量化工匠精神考核指标,以期真正实现工匠精神培育目标,实现培养高素质技术技能型人才的目标。

2. 校企协同文化融合——工匠文化

魂者,器物之统摄也,精神之核心也。培育工匠精神之魂在于文化自信。在庆祝中国共产党成立95周年大会上习近平总书记指出,文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信。铸魂育匠的最高境界就是文化自信。工匠精神培育首先要文化自信,在深化产教融合的基础上,工匠精神是社会文化、行业文化、企业文化与校园文化的宏微观有机结合在从业者身上得以体现的,其培育的指导思想要遵循文化的渊源和固有规律,通过不断思索、不断践行去实现价值理性与技术理性相统一。作为工匠精神培育主体的校企双方要让培育往实里走、往深里走、往心里走,学校要建设校园工匠文化、中华优秀传统文化、产业文化、企业文化在课堂上的传承与创新。在文化自信背景下要让工匠精神在学生头脑中、行为上扎实扎牢,需实施工匠精神的精准文化培育建设,践行文化的精神层、制度层和物质层三个层次,以及政校行企四位一体文化建设,文化建设要突出工匠精神文化建设、校企教学工作场所环境文化建设、工匠精神践行文化建设,要做到入眼、入脑、入心和入手。