深化工科专业基础课程的思政教育研究

作者: 杨贵荣 李亚敏

摘 要:思想政治理论课程的针对性和亲和力是该课程体系教学教育效果的关键,也是思想政治教育改革的重点,思想政治理论课程的实效性直接影响高校立德树人的效果,高校专业基础课程与专业课程是大学生成才教育的主要专业理论学习阵地,也是思想政治教育的阵地。文章以加工过程传输原理课程为例,从课程思政的重要性、课程思政目标、课程思政实施的实践过程进行分析,重点探讨专业理论教育与思政教育的自然融合,以期达到最大限度的全方位育人目标。

关键词:专业基础课;思政教育;针对性;亲和力

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)22-0184-05

Abstract: The pertinence and affinity of ideological and political theory course is not only the key to teaching effect of this curriculum system, but also the focus of ideological and political education reform. The practical effects of the ideological and political theory course directly affect the effects of the strengthening moral education and cultivating people in the university. The professional basic courses and professional courses are not only the main theoretical learning position of college student's education, but also should be the ideological and political education positions. The course of Principle of Transport Processes in Material Working was taken as an example. The importance of ideological and political education during teaching course process, the aim of ideological and political education during teaching course process and the practice process of ideological and political education during teaching course process were analyzed in detail. The natural integration of professional theoretical education and ideological and political education was emphatically discussed in order to achieve the goal of the all-round education to the utmost extent.

Keywords: professional core curriculum; the ideological and political education; pertinence; affinity

从古至今,“国之乱臣,家之败子,才有余而德不足也,以至于颠覆者多矣”。关于“德”与“才”的关系,坊间有“有德有才是正品,有德无才是次品,无德无才是废品,有才无德是危险品”的说法,可见德之于成才的重要性。“培养什么人,是教育的首要问题”“坚持把立德树人作为根本任务”,这是2018年习近平总书记在全国教育大会上强调的[1]。思想政治理论课是思想政治教育的根本,在培养什么人和立德树人的核心问题上起决定性作用,目前高等教育体系中思想政治理论教育与专业教育是分离的,这就使得思想政治教育相较于现代大学生的成长与发展缺乏针对性和亲和力。2019年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》[2],这就要求高校思想政治教育的课程体系进行改革,习总书记在全国高校思想政治工作会议上强调“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。”即高校每一位教师都有思政教育的责任,同样每门课程也都负有思政教育的责任,这就需要高校教师能够将专业知识传授、能力培养与价值观教育有机地结合起来,达到真正地教书育人,形成具有针对性和亲和力适应大学生成长和发展的思想政治教育体系,这就是课程思政教学,那么每门课程的思政教育元素需要教师去发掘,最终形成专业理论学习与思想政治理论学习同向同行,形成良好的相互协同并促进的效应。这里以材料成型及控制工程专业的专业基础课程——加工过程传输原理为例来进行课程思政亲和力和针对性的探讨。

一、课程思政教育的重要性

(一)思想政治教育的重要性

“才者,德之资也;德者,才之帅也。”,这是习总书记在北京大学师生座谈会上引用的司马光《资治通鉴·周纪一》中的句子[3],用以强调德才兼备以德为先的重要性,说明人才培养是育人与育才相统一的过程,而育人是本。人无德不立,育人的根本在于立德,这也是对高校培养社会主义建设者和接班人提出的新要求[4-5]。即有德与否是评价是否成才的首要因素,如汪精卫可谓文采出众、能力超群,由于背叛了祖国和人民,被永远钉在了历史的耻辱柱上,可见品德不佳的人,能力越强离成才之路就越远。古有大才者“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,今有英才“胸怀祖国,心系人民”。周恩来少年时代就立志“为中华之崛起而读书”,革命志士林觉民一生都在为“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”而奋斗。“德若木之根,才若木之枝”“求木之长者,必固其根本”。人之德行犹如树根,是根本,才能如同枝叶,根深方可叶茂,本固才能枝荣。一个人只有拥有高尚的德行,再配上过硬的本领,才能够造福社会,成就事业。否则,人无佳德,其才就如无本之木,没有根基,难以丰茂。当然,根也离不开枝叶,德不能没有才相助,必须“德有才以辅之,才有德以主之”,德与才相互依存、相得益彰,有才能又有品德,才德兼具,是为最佳。高校对人才的培养同样只有尊重“德才兼备、以德为先”的规律,才能为中国特色社主义培养更多优秀的建设者和接班人[6-7]。“德,国家之基也”,只有德才兼备之人,方可大有作为。因此,高校对于人才的培养应该是育人与育才合为统一的一个过程,即 “立德树人”,以树人为核心,以立德为根本。

(二)思想政治教育的现状

目前大学教育中的思想政治教育的理论课程包括中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养和法律基础必修课程及形势与政策、大学生心理调适与发展、中国近代民主发展述评、当代世界经济与政治、马克思主义宗教观概》等选修课程。调查报告显示[8]:大学生对目前思想政治理论课的总体评价只有65.39%(有效调查问卷数)的学生持满意态度,对其教学效果持肯定意见的为65.22%,43.42%的学生认为参加思政理论课程的学习主要是学分的需要,课程学习中仅有51.32%的学生是能够认真学习并积极参与互动,当问及思政理论课程的重要性时仅有42.60%的学生认为该课程非常重要。问卷反馈“课程内容脱离现实枯燥空洞”和“课程内容缺乏大学生身心发展的针对性”是导致其满意度不高的主要因素,究其根本原因是课程的亲和力与针对性不够导致大学生对课程内容的认同感和学习积极性降低,进一步研究发现课程体系及其内容的科学性、针对性、真实性相较于大学生的身心发展需求存在差异,思想政治教育与专业教育分离,思想政治理论与学生生活或将要从事的职业脱节,无法引起学生共鸣,也就无法激起学生的学习兴趣,即思想政治理论课程体系和内容对于提升大学生对该课程的满意度及其针对性和亲和力具有根本影响,如何使其更具有针对性与亲和力是目前思想政治教育急需解决的问题。

(三)课程思政教育的意义

课程的学习效果取决于课程的体系、内容及其实施三个要素,体系决定了内容,进而决定学习者学习后获得的知识、能力与素质结构,即课程体系是基础。针对培养目标的、科学的、富有说服力的、真实客观的内容才能支撑具有亲和力、吸引力和针对性的思想政治理论课程体系[8-9]。大学学习具有不同的专业,即不同专业人才培养目标具有多样性,归根到底这属于专业本领,但具有强烈的国家责任和社会担当是不同专业人才所共需的德育目标,如爱国主义精神和对国家、人类、社会负责的精神;坚定的科学追求、高雅的文化修为;国际视野、国际社会适应能力;自我发展与创新能力、精神健康与职业道德操守等。每个学科具有其自身学术内涵,它的发展、进步也遵循自然科学或社会科学的规律,是人类对其不断深入研究而取得的成果,那么在它的发展、实践与进步中无不包含着丰富的哲理、家国情怀与人文素养,这些是大学生在学习专业知识过程中必然接触的,对其具有专业针对性与亲和力,在学习过程中可以达到潜移默化、润物细无声的效果,因此专业基础课程与专业课程是强大的思想政治教育阵地,既实现专业理论教育与思想政治教育同频共振,又达到了育人与育才相统一。

二、加工过程传输原理课程思政教育探索

(一)加工过程传输原理课程思政教育目标

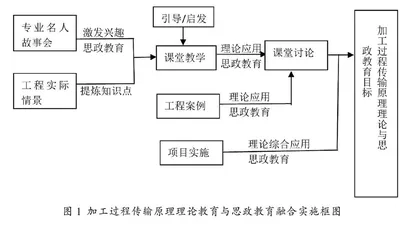

加工过程传输原理是材料成型及控制工程专业的一门核心的专业基础课程,运用高等数学、物理、工程力学等为基础分析材料成型过程中涉及的熔体流动即流体力学、熔炼/充型及冷却过程中的热量传输与质量传输问题,用以分析材料成形过程中的熔体流动、加热/冷却、浓度分布与传质,进而分析其成型工艺是否合理以及提出改进工艺,提高工艺出品率及零件成形质量。加工过程传输原理课程思政的主要任务是:(1)培养学生运用辩证唯物主义观点和科学方法论来学习和分析实际工程中遇到的问题;(2)培养学生以实际工程为基础的思维理念、设计能力与解决问题能力;(3)培养学生在分析与解决问题时具有创新思维和国际视野,这就要求学生自我创新与终身学习能力的培养;(4)培养学生在解决工程问题时应具有良好的职业道德和操守,如团队合作、敢于担当、有效沟通交流、工程对可持续发展的影响、工程对社会环境/健康/安全/法律/文化的影响及责任。让学生在学习专业基础课程中潜移默化地得到了思想政治教育,即将课程教学与思政教育互相渗透,将思政教育融合进专业基础知识的学习过程中,让学生在学习专业知识的同时树立起正确的价值观、人生观与世界观,培育学生成为有理想、有本领、有担当的“三有”人才[4-6]。

(二)加工过程传输原理课程思政教育内容

加工过程传输原理课程教学中为了达到专业基础知识与思想政治教育融为一体的目的,具体包括以下几个方面的教学内容。

首先,立足专业基础知识的学习,传输原理课程涉及三个方面的内容即动量传输、热量传输与质量传输,在强化牛顿黏性定律、连续性方程、欧拉方程与N-S方程、伯努利方程、边界层理论、傅里叶导热定律、对流换热方程、辐射换热斯蒂芬玻尔兹曼定律、基尔霍夫定律、菲克定律等基本理论学习的过程中贯穿辩证唯物主义的观点,即流体/熔体的运动以及流动过程中的能量转化、热量的传输及物质质量的分布与传输均具有其自身的规律,人类在生产生活中不断地发现、认识、掌握其规律,随着社会进步的需求,人类对其规律的探究也随之深入,那么在教学过程中也应遵循流体力学、传热学与传质学的科学思维与科学发展的规律。

其次,在教学过程中充分利用数学、物理、工程力学等学科知识来理解动量传输、热量传输与质量传输的过程、规律与原理,结合工程问题如传热过程中多层平壁的热量传输需要采用迭代计算分析方法即试错与数值计算分析相结合,用以引导学生试错也是事物发展或问题解决过程中必不可少的过程,逐渐形成抗挫及愈挫愈勇、不灰心、不服输的精神和品质;问题的解析或分析方法有多种,鼓励学生在分析工程问题时善于思考、勇于创新,如用量纲分析法来解析流体运动过程中的动能损失,在实际工程问题中可能会遇到热量传输或质量传输同时发生的问题,鼓励学生从方法论与能量转变的角度来综合分析能量的转变;强化工程理念,在分析解决工程问题的同时引导学生从多角度来分析如成本与社会效益等。

再次,在教学过程中充分强化科学思维、科学研究方法、工程理念与社会、职业道德、自主学习、管理及环境与可持续发展的结合,采用分组合作的方式解决相对复杂的工程问题,每组内成员自行完成分工与合作,实施过程中自行产生大家公认的“意识”组长,组长要统筹安排整个进程与分工,还要协调每个分工任务之间的协调,每个成员各有任务分工,即每人要负责一个模块,最终综合来解决问题,在解决相对复杂工程问题的过程中需要的专业知识更加广泛,这就需要学生自主学习,还要及时有效地沟通交流,对于整个工程的设计还需要考虑其社会效益、是否绿色环保、是否存在安全隐患、对整体工程的可持续发展的影响如何,该设计目前处于什么水平,国内领先还是国际先进等。