传感器与检测技术研究性教学方法研究

作者: 闫蓓 高占宝 杨波

摘 要:传感器与检测技术类课程内容多,知识涉及面广,课程内容更新快,学生学习难度大,课堂教学很难满足教学的要求。为了解决教学中存在的问题,在课程教学中采用研究性教学方法,采用启发式、探究式、讨论式及参与式教学,加强师生交互,课堂教学以学生为主体,较好地促进学生学习的积极性和主动性,经5年教学实践验证,取得了很好的教学效果,促进了学生创新能力、工程实践能力的培养。

关键词:传感器;研究性教学;启发式教学;教学实践;过程评价

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)33-0013-05

Abstract: Sensors and Detection Technology course contains many contents which covers a wide range of knowledge. The content of the course develops rapidly that would cause learning difficulties for the students. Therefore, the educational goal may not be satisfactorily achieved through traditional classroom teaching approach. Based on the above, the teaching team adopted the Research-Oriented Teaching method to create heuristic, inquiry, discussion and participatory teaching which would strengthen the connectivity between the teachers and the students. The student-centered teaching method promoted the enthusiasm as well as the initiatives of the students, and achieved satisfactory teaching goalsover five years of teaching practice. It also enhanced the creativity and real-life engineering practice capacities of the students.

Keywords: sensors; research-orientedteaching; heuristic teaching; teaching practice; process evaluation

传感器与检测技术是信息技术的重要组成部分[1],国内外许多高校电子信息类专业都开设有传感与检测类课程[1]。传感器课程教学目前多数采用以课堂理论教学为主,采用多媒体PPT形式,课程内容多,跨多门学科,学生学习起来难度较大,知识掌握困难,学生对课程知识体系认知模糊,学习时学生缺少学习兴趣和学习积极性,课堂教学质量不高[1]。

教育部提出的高等教育“两性一度”的“金课”建设教学要求[2],在课程教学实践中,要求逐步落实对学生知识和能力素质有机融合进行培养,课程教学内容和教学形式要呈现先进性和互动性,课程内容要有难度,需要学生跳一跳才能够得着,是课程改革的重点和核心所在。结合课程内容,拟采用以学生为主体的研究型教学方法进行课程教学改革[2],提高学生课程学习的兴趣,促进学生知识的学习和掌握。

研究性教学是国外普遍应用的一种教学方法,这一教学形式的教学效果已经得到了教学实践的验证[2-3],能够激发学生创造潜能,很好地促进学生的学习能力、解决问题的能力及团队合作能力和创新能力的培养。

一、研究性教学方法

(一)研究性教学概念

所谓研究性课堂教学,强调学科原理的形成过程与师生互动为主要特征的教学方式[2-3]。课程所学的知识都是科学家和工程师对许多特殊现象用科学思维方式进行不断分析与探究而得到的,研究性课堂教学方法从激发学生的学习与探索兴趣出发,引导学生发现问题,提出问题,自主探索与体验解决问题的过程,还原科学思维活动的真面目。研究性教学从教师的“教会知识”转向学生的“学会学习”,学生从被动“接受”转向主动“创造”,体现了以学生的发展为本的思想。

研究性教学具有开放性,根据教学内容和目的教师设计研究性的教学内容,引导学生积极参与教学活动,形成良好的师生互动的局面,发挥学生学习的主动性,强化学生知识点,帮助学生建构知识体系。

在研究性教学中,教学的重点是学生,而不是知识本身。教师在融合贯通本门学科的基础上,启发学生探究与思考,形成小组同学、师生共同思考的局面。只有当学生研究探索的热情被充分调动,师生之间才能形成真正有效的互动,才能使得研究性教学方法良好的教学效果显现出来。

研究性教学的目标是培养学生综合能力、知识综合应用能力和复杂问题解决的综合能力,教师的核心任务是组织教学,提高学生分组讨论、探讨知识的发现能力和解决问题能力与语言表达能力,因此对于高校教师教学的专业化程度要求比讲授性教学明显提高。

(二)研究性教学的形式

研究性教学通常有两种形式,一种是课堂教学形式,一种是课内和课外结合的形式。

课堂式研究性教学,教师在讲授知识时,教师要立足于知识的引导,在知识讲授时虽讲授但是不全讲授,主要是采用引导的方法,引导学生处于主动而积极的思考状态,带动学生进入教学设置的教学情境,学生自己总结获得知识及其蕴涵的方法、思维等。

课内和课外结合的研究性教学打破了课堂藩篱[2],对研究性教学进行了时空扩展性创新,师生的身份和界限变得模糊,师生互动的机会和话题得到了拓展,使学生能力培养向多渠道、开放式发展。师生交互的时间和空间都得到了扩展,对学生自主创新意识、能力和潜力的培养,远远超越了课堂教学形式。

(三)研究性教学中师生互动

研究性教学重点在于对学生的引导,而不是一味地讲授,依托师生的互动来实现知识传递,要积极鼓励学生进行思维创新,即便是学生想法幼稚,不完整,依旧需要鼓励学生表达自己的独立见解甚至大胆质疑,这是研究性教学的根本宗旨。在研究性教学活动中教师的作用是主导作用,不是主宰,通过师生互动、讨论等手段,实现对学生知识的传授和能力的培养。

二、研究性教学实践

(一)课堂研究性教学实践

课堂教学是知识传递的主渠道,但是教师不能局限于条理清晰地将知识教授给学生,知识讲授时,采用引导式、探究式、讨论式和启发式的方法[4-5],对知识的讲解要有所保留,要给学生留出足够的思维空间,营造知识思考的空间和环境,引导学生思考,并在课堂上与教师互动,达到较好的教学效果。在授课时可以采用引导式、探究式、讨论式和启发式提问,但是问什么、怎么问和什么时候问,直接关联课堂互动效果,课前根据教学内容进行教学设计,要在正确的时间提出讨论性强、启发性强的问题,这样才可以刺激和引导学生思考、参与课堂互动,才可以取得好的教学效果。

课堂研究性教学在学生引导和互动上占用了一些课堂时间,教师授课时就需要精讲课程内容,讲重点讲核心内容,讲授内容 “少而精”,从课堂教学形式看,教师讲授的时间减少了,但是学生对知识的学习和掌握的程度提高了。

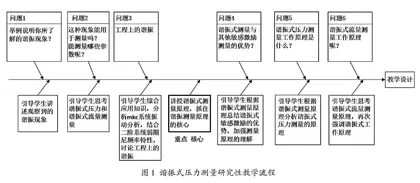

研究性教学在谐振式压力测量时的教学设计如图1所示,教学围绕着核心教学内容,谐振式测量原理展开,一共设计了6个启发式问题。

课堂教学由问题1—问题6串联设计,反映了谐振式敏感测量原理的教学内容讲解的思路,也是掌握这部分知识的科学最佳路径,采用这6个问题的引导,整个教学过程由“启发—引导—讨论—讲授—引导—探究—总结+引导”7个环节有机组合,传授这部分知识。

1. 启发

问题1首先启发学生寻找身边的谐振现象,从谐振现象中认识谐振,对要开始谐振式测量产生好奇和思考。

2. 引导

问题2引导学生思考,谐振现象是否能够用来测量。如果学生没响应,可以继续启发,如果弹性筒中的气体压力增大了,弹性筒的谐振频率会不会变化?如果变化的话是怎样变化的?那能不能利用这个频率变化测量压力呢?

3. 讨论

问题3讨论mkc系统在正弦激振力作用下,质量块的振动位移响应问题,引导学生思考质量块振动位移是什么。让学生自己归纳出是二阶系统的频率响应问题,振动幅值跟mkc系统特性有关系,再得到谐振测量时系统mkc参数的选择、Q值的选择等,可以得到谐振式测量的原理。

4. 讲授

采用课堂讲授的方法,详细讲解谐振式测量原理,这样学生的理解就比较深刻了。

5. 引导

掌握了谐振式测量原理之后,就可以按照问题4引导学生分析谐振式测量原理的优势所在了。

6. 探究

根据谐振式测量原理的谐振子、激振和拾振的关键点,探究学生分析振动筒式压力测量的原理。

7. 总结+引导

问题6引导学生总结本节课重点内容谐振式测量原理,另外为下节课谐振式流量测量进行了引导。

教学时也不能够盲目地追求研究性教学方法,教学方法的选用要适度,其中环节4谐振式工作原理是这节课的重点内容,是学生需要重点学习的知识,采用教师讲授的方式讲解,这样便于学生全面掌握谐振式测量的核心知识。另外问题1—问题5根据学生课堂现场的反馈,或者完全以学生为主体来回答,或者教师进一步引导学生思考回答,或者教师自问自答,这些问题课堂交互完成度越高,教学效果越好,课堂的教学效果既依赖于教师教学时的引导语言,也依赖于学生的基础知识和学习状态。研究性教学的设计理念必将促进交互式的课堂教学,取得较好的教学效果。

(二)大作业形式的研究性教学实践

针对金课“高阶性”培养的要求,采用研究性大作业的展示课[6],是为了鼓励学生应用课上学习的知识,激发学生学习积极性,开阔学生眼界,培养学生综合应用知识的能力。

研究性大作业提前2周布置,要求学生以小组协作的形式完成[7-8],要求学生自己拟定题目,自主设计一个完备功能的测试系统,必须采用两种及以上的传感器,并撰写测试系统设计报告和汇报PPT,大作业教学流程如图2所示。

大作业训练的过程中,教师跟学生随时沟通,小组的组合、题目的拟定及传感器的选择方案等,都要求学生在小组内部讨论决定,如果有问题随时与教师沟通交流。小组成员之间分工合作,完成设计工作,并撰写报告和PPT初稿交给教师。教师要与学生沟通并修改学生的报告初稿,返给学生订正,学生订正后再次提交第一次修改稿,教师根据第一次修改稿情况和大作业的可讨论性,确定大作业展示的名单。大作业课堂展示由学生自己组织,按照教师拟定的展示名单依次汇报大作业,小组汇报完成之后,是大作业的讨论,学生自己组织,汇报小组现场回答,教师参加讨论课,但是仅仅作为评委,总结和评价学生的大作业,再次提出表扬和批评修改意见等,部分小组会需要第二次更改大作业,再次上交教师,教师进行最后的评分。

大作业采用小组评分的方法[6],对于组长、在班级展示的大作业、课堂汇报的同学及小组里的核心创作同学都有不同程度的奖励和加分,这种评分的办法,既能加强小组的讨论和协作,也能激励同学积极参加大作业的教学活动。2021年学生部分大作业题目见表1,学生课堂展示如图3所示。