师范专业认证背景下课程目标达成度评价:理论阐释与实施方略

作者: 李艳灵 郑建辉 刘毅玮

摘 要:师范专业认证背景下,课程目标达成度评价是开展专业培养质量评价的基础。该文廓清课程目标达成度的内涵,对课程目标达成度评价的常见方法进行评价,针对实践领域存在的现实共性问题,提出课程目标达成度评价的实施策略。

关键词:师范类专业认证;课程目标;达成度评价;人才培养;课程质量

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)33-0102-04

Abstract: Quality is the premise and key of the training quality of teachers' major, quality evaluation is the inevitable requirement for the improvement of the training quality of teachers' major. The evaluation of the achievement degree of curriculum objectives is the core of the quality evaluation. Under the background of professional certification, this paper clarifies the connotation of the evaluation of the achievement degree of course objectives, introduces two common methods of course quality evaluation, and clarifies the path and strategy of it.

Keywords: normal professional certification; course objectives; achievement evaluation; talent cultivation; course quality

《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》和《普通高等学校师范类专业认证工作指南》的颁布与实施,开创了中国师范类专业发展的新时代,开启了教师教育内涵式、高质量发展的新征程。

基于OBE认证与改革理念,关注师范生培养全过程,构建常态化监测与动态评估长效机制,追求师范生高质量培养也已成为新时代各高师院校的行动准则与努力方向[1]。按照国家与省级教育行政部门要求,绝大多数高师本科院校制定了师范类专业人才培养质量达成度评价办法,用以规约人才培养过程、实现培养过程质量常态化监控。其中,课程目标达成度评价、毕业要求达成度评价和培养目标达成度评价是专业人才培养质量评价的核心要件。但是,仔细研究对比各高校的评价办法、深度探查师范大学人才培养质量达成度评价过程发现,内涵认识不清、方法僵化单一、教师认识不到位或被动参与,以及对各类评价之间的关联性重视不够是质量达成度评价过程中常见的问题。

在上述三类达成度评价中,课程教学的持续改进是培养目标和毕业要求达成及其改进的基础和关键。为此,有必要首先廓清课程目标达成度评价的内涵、明确课程目标达成度评价的方法与实施路径,为充分发挥课程目标达成度评价的诊断、反馈、调整及改进课程质量等功能奠定基础。

本研究拟对如下三个核心问题进行分析和探讨。第一,课程目标达成度评价的内涵;第二,课程目标达成度评价的方法及实践应用领域存在的现实问题;第三,课程目标达成度评价的实施路径、策略。

一、课程目标达成度评价的内涵释义

(一)课程目标

所谓课程目标是根据专业人才培养的目标定位和具体毕业要求制定的,是对课程预期结果的主观设想,体现课程自身性质和理念,是指导课程教学内容的设置、编排、实施和评价的整个过程的准则[2]。具体包括课程认知目标、课程能力目标和课程情意目标。

课程目标能够引导教师选择课程内容与课程资源,开展课程教学实施和教学评价[3]。其制定一般会涉及课程或专业负责人、任课教师、高校教学管理者和学生等等。

(二)课程目标达成度评价

课程目标作为一种评判测量标准或准则,一般较为容易对其进行定性表述,但却难以进行直观的、量化的描述,譬如学生在学习过程中在何种程度上达到了哪些方面的课程目标要求,课程的预设目标实现的具体程度如何,在哪些方面存在欠缺,欠缺程度如何,等等。

课程目标达成度是衡量一门课程教学效果的重要指标[4]。是进行课程质量评价和毕业要求达成度评价的依据[5],对教学效果的评价、教学过程的调整及教学质量的改进具有重要作用。

课程目标达成度评价一般由课程负责人或课程授课教师在合理周期内(一般为每学期一次)开展,对教师的质量意识要求较高,教师内在的自觉、自发程度会直接影响其具体效果。

(三)课程目标达成度评价与其他质量评价要素的关系

师范类《中学教育专业认证标准》明确要求“定期对培养目标的合理性进行评价”“评价和修订过程应有利益相关方参与”,强调“毕业要求能够支撑培养目标”[6]。课程目标达成度评价与培养目标、毕业要求及其达成度之间有着怎样的关系呢?

培养目标的制定一般考虑学校人才培养目标定位、基础教育改革与发展需求及专业能够培养的专业领域职业特征三个方面因素。培养目标合理性评价通过来自应届毕业生的反馈、校友反馈和用人单位对用人需求的反馈等来实现。

毕业要求是衡量师范生能力培养的重要指标,毕业要求的达成情况采用毕业要求达成度来表征。毕业要求达成度评价是专业认证的核心要求,是专业持续改进的关键[7]。

课程目标、毕业要求和培养目标指标点存在一定对应关系或映射关系。毕业要求达成度是判定培养目标合理性的基础和依据,而课程目标达成度则是毕业要求达成度的基础和依据。

二、课程目标达成度评价的方法与现实问题

学界及实践领域已就课程目标达成度的评价形成一致共识,即应该根据专业及课程的特点来选择或设计具体的方式方法。课程目标达成度评价常用的方法有直接评价和间接评价两类,具体评价方式有课程考核成绩分析法、问卷调查法和学生访谈法等等[8]。在课程质量评价实践中,以课程考核成绩分析法为直接评价依据和以问卷调查法为间接评价依据的应用较为广泛。

(一)基于课程考核成绩的课程目标达成度评价

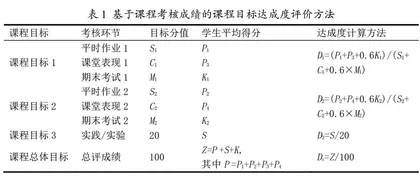

假设某门课程总评成绩为100分,具体考核环节及分数分配为:平时作业(10分)、课堂表现(10分)、实验/实践(20分)、期末考试(60分),即各项成绩分别占总评成绩的10%、10%、20%和60%。

课程总目标达成度=课程学生总评成绩平均值/课程总评成绩总分。课程分目标达成度=总评成绩中支撑课程目标相关考核环节平均得分/总评成绩中支撑课程目标相关考核环节目标总分。

具体计算方法见表1。

依照学生平均成绩确定达成“标准量化值”。如果某课程目标的平均成绩为70分,则将“标准量化值”定义为0.7,以评价值是否达到0.7为评价标准:若评价值大于或等于0.7则认为评价结果达成,教学效果良好;若评价值小于0.7则认为不合格,需要持续改进。这种方法的优点在于直接利用考核成绩进行计算,数据有据可查、可量化,存在的问题是评价主体单一(主要为任课教师),“标准量化值”制定不够严谨,目标分值(或权重)在进行分配时存在一定主观性,计算结果与成绩评阅过程与宽严度把握直接相关。此外,这种方法于认知目标和能力目标能够进行较好地量化,但是难以对情意目标进行评价。总之,基于课程考核成绩的课程目标达成度评价很难科学、全面地反映课程目标的合理性与达成情况,单一评价主体也难以保证评价结果的客观性与有效性。

(二)基于问卷调查的课程目标达成度评价

为了全面表征课程质量,除了利用考核成绩等客观指标计算目标达成度之外,还可以采取问卷调查的方式,调查了解学生对于学习效果的主观感受,通过对问卷结果的处理与分析来计算课程目标达成度,见表2。

统计内容包括:各个课程目标的对应等级人数、加权平均成绩(GPA)等。加权平均成绩GPA的计算公式如下:GPA=[∑(每个等级人数×等级分值)]÷总人数。最后将所有课程目标GPA的平均值作为本课程的达成度评价结果[9]。

利用问卷调查结果不仅能够计算出课程目标达成度的具体数值,还能够探查到学生对于课程不满意之处及原因,该种方法的缺点在于课程目标达成度数值极易受学生主观性的影响。

(三)课程目标达成度评价实践领域存在的问题

客观而言,上述两种方法均有其合理性也有其局限性。在实践过程中可以综合采用,鉴于二者的局限性,有学者也系统研究探讨了组合式的评价方法。实际上,无论采取哪种方法,均应考虑其科学性、理论性和实际可操作性,且易被教师理解和接受。为节约教师时间和精力投入,实践过程中也可开发相应的评价系统软件供教师使用。但课程目标达成度实践领域存在的一系列现实问题值得关注与思考。

问题之一为不同利益相关者参与不足。调研发现,绝大多数高师院校课程质量评价的主体只是任课教师或课程负责人,有学生、教学督导进行实质性参与的甚少,有用人单位、行业专家等外部利益相关者真正介入评价的更少。导致的突出问题是课程目标达成度评价流于形式与表面,评价结果趋同甚至趋于理想,不达标的课程较少,基于评价结果的反思改进跟进不足。

问题之二为课程质量评价的多维性、全方位考察不够。前已述,课程目标包括认知目标、能力目标和情意目标三个维度,相应地,课程目标评价也应涉及三个维度的评价内容,应对课程目标达成情况进行全方位考察。但是,调研发现,很多高师院校的课程目标设计存在维度缺失问题,仅关注课程认知目标的设计与达成,对于能力目标和情意目标及达成关注不够。导致的突出问题是课程实施过程以传统的知识讲授为主,学生自主参与、合作探究和实践应用机会极少。

问题之三是对课程目标达成度评价与毕业要求达成度评价和培养目标达成度评价的关联度重视不够,三者之间存在割裂,未能从学习产出的角度,基于利益相关理论视角进行系统的、分阶段的、闭环化的统整设计与实施。

三、课程目标达成度评价实施方略

(一)构建面向产出的分阶段课程质量评价标准

现代质量管理学认为,所有工作都是通过过程完成的,过程的质量决定了结果的质量[2]。对于课程质量评价而言,最重要的是应关注师生就课程设计相关内容进行建构的过程,我们把其称之为“过程质量评价”。过程质量评价标准的设计应关注教师的教学行为对学生所产生的影响,可采取问卷调查或访谈的方式对参与的学生进行探查而获得评价证据。

除了过程质量评价之外,更为直接的证据则是学生通过学习后在知识、技能及情感等方面所产生的变化,所以,还应对学生学习课程的结果进行考察,可将其称为“结果质量评价”,学生的课程成绩是实践领域应用最为广泛的结果质量衡量指标之一。

课程负责人、课程任务承担教师、学生、教学督导,以及校院两级教学管理机构相关负责人等均可在不同阶段以不同的方式介入参与课程质量评价。但需注意的是,教师和学生是课程实施的主体,在开展质量评价的过程中应注意发挥教师和学生的主体作用并着力建构形成课程质量文化,课程质量评价主体应自觉、自发地树立质量意识,积极参与到课程质量的评价与改进之中。

(二)构建课程质量评价反馈及持续改进机制

课程反馈包括内部反馈和外部反馈。课程内部反馈主要由教师和学生参与或发起,通常通过各类课程内的评价,如形成性评价和终结性评价及学生评学、教师评学等方式来实现。课程内部反馈多采用个人参照,引导学生关注具体的任务内容与细节,聚焦点在于改善学生的学习,有效促进学习者建构知识体系、改进认知策略、优化学习目标设计和调整学习策略。课程外部反馈通常包括教学督导、学院领导和同行的听评课评价、已毕业学生的评价和用人单位等利益相关方的评价,等等。