基于数据与人本视角的建筑学研究型毕业设计教学探索

作者: 夏正伟 王轩轩

摘 要:以城市更新与旧城改造为主题的研究型选题,在建筑学毕业设计教学中受到的关注较多。该文结合轨交站域公共空间更新这一研究型毕设选题,尝试基于数据与人本视角进行既有空间环境问题分析与设计应对的教学方式,构建“理论文献研究”——“数据与人本视角下既有空间环境分析”——“更新设计策略”毕业设计路径教育模式,以希望能够为建筑学研究型毕业设计教学提供一些参考。

关键词:建筑学;研究型毕业设计;数据;人本;教育模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)33-0126-06

Abstract: The research-oriented subject with the theme of urban renewal and old city reconstruction has attracted much attention in graduation design teaching for architecture. Based on the research-oriented project of public space renewal of rail transit station, this paper tries the teaching method combining data and human-oriented perspective, to analyze the problems of built environment and to prose design strategies. And a path teaching mode for graduation design is proposed, consist of "theoretical literature research""analysis of the existing space environment from the perspective of data and humanism"and"renewal design strategy", which can provide some references for research-oriented graduation design for architecture.

Keywords: architecture; research-oriented graduation design; data; humanistic; education model

毕业设计是建筑学本科教育环节中对专业知识要求和能力培养最为综合的一门课程,合适的选题是实现毕业设计训练目标的首要条件。近年来,围绕社会焦点、时代需求以及科研热点问题,进行研究型毕业设计选题已成为重要趋势,以城市更新与旧城改造为主题的题目类型占比较大[1]。在此类选题的共性特征是强调以问题导向的研究型设计,除了建筑属性特征外,还需对城市的历史文化、结构与肌理、自然及社会生活等众多因素给予不同程度的关注,且通常还需借鉴和运用多学科理论与方法[2]。在2020年苏州大学本科生毕业设计中,笔者选择规划建设的区域中心型轨交站点区域作为研究对象,尝试从数据思维与人本视角,引导学生进行满足集聚性人流与多样性社会生活需求的站域公共空间更新设计研究。

一、课题背景

(一)轨交站域公共空间更新诉求

轨道交通站点(特别是中心型站点)区域聚集了交通、商业、办公、居住和公共服务等多样化的城市功能,是城市中最具有活力的空间环境之一。市民们依靠轨道交通站点来满足各种日常行为是最正常和典型的生活体验。然而,市民们在轨交站域内的步行通勤、停留性活动以及功能设施利用等行为,都离不开轨交站域公共空间环境的支撑。已有大量学者对影响TOD效能的公共空间使用绩效进行了总结分析,袁铭等[3]指出现阶段整体考虑空间使用效率和品质的绩效评价指标框架较少,并从功能、交通、空间和使用者四类影响因素对多个站域空间进行公共空间使用绩效评价;夏正伟等[4-5]提出的“5D+N”概念中,总结了需要重点关注的六个维度指标,其中,宜步行环境是影响TOD公共空间综合效能的关键性指标;商业设施、公共服务设施可达性也对建成环境的品质提升具有积极影响。因而,轨交站域公共空间环境更新优化建设,对于轨交站域空间的整体性环境塑造和空间活力提升尤为重要。

(二)毕业设计教学中的人本视角与数据思维

轨交站域建成环境较为复杂,其功能、形态与空间品质方面的指标均可能对市民步行通勤、停留性活动以及功能设施利用等产生影响,由于学生缺乏足够的研究与实践经验,难以像部分资深设计师那样依靠感性的直觉判断对现状问题进行分析思考。如何引导学生更好地分析既有空间环境存在的问题,进而提出针对性设计对策,指导教师必须要处理好两个教学转变。一是“形态导向”向“人本导向”的转变,即在城市存量优化的转型发展过程中,毕业设计的教学需要引导学生从人本视角去关注建成环境空间品质优化提升。二是“感性思维”向“数据思维”的转变,即需要从数据思维出发,利用实证数据对建成环境进行量化评估,进而形成较为直观性和科学性的判断。

因而,在毕业设计教学中,笔者在既有相关文献总结的基础上形成轨交站域公共空间更新的教学指导框架,引导学生利用相关文献研究对公共空间更新的关键性要素及其量化方法进行总结,并利用网络数据和城市空间量化分析方法进行深入分析,以更为深入地对轨交站域建成环境进行分析评价。

二、课题教学探索

(一)目标

本次毕业设计课题选择的基地为苏州轨道交通S1线和K1线交汇处的昆山市玉山广场站站域空间,主要包括以玉山广场站点为中心半径500 m范围。玉山广场站位于昆山城市轴的中央区位,是昆山目前唯一规划的双地铁换乘站,站域空间将会成为昆山重要的城市功能载体。玉山广场站的车站定位是市级功能中心,核心功能为商业和换乘,其公共空间的组织建设应符合多样性功能聚集的人行交通组织要求、并营造出宜步行的高品质的空间环境。课题没有设置明确的任务书,要求学生从数据与人本视角完成站域空间环境分析之后,选择不同的介入点对公共空间进行更新设计,以建立起玉山广场站域的公共空间体系更新塑造。

(二)教学总体策略及方法

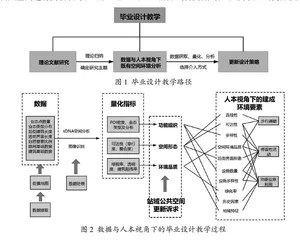

在毕业设计过程中,结合教学指导框架执行“理论文献研究”——“数据与人本视角下既有空间环境分析”——“更新设计策略”的路径教育方式(图1),以更好引导学生完成课题的研究。

“理论文献研究”是研究型毕业设计得以顺利开展的关键性环节,学生将通过“知网”检索对研究主题进行深入的理论归纳,明确“人本导向”下的轨交站域空间环境更新的关键性要素,以及“数据思维”下的数据获取和量化研究方式。在本次毕设课题中,学生们结合徐磊青[6]、杨俊宴[7]、樊钧[8]、叶宇[9]、夏正伟[4]等学者们的研究,对影响TOD效能的关键性要素、公共空间指标对城市活力的影响、人本尺度下的街道可步行性测度体系与社区生活便利度测度框架,以及如何结合街景数据和新分析技术对街道绿视率、建筑界面、可达性等建成环境指标进行量化的方式进行了充分学习和梳理,进而可以形成推进毕业设计的具体执行路径方式(图2)。可将市民在轨交站域的多样性活动分为步行通勤、停留性活动和功能设施利用三类;通过街景地图获得的数据进行处理和计算后,可以得到POI密度、业态类型及分布、可达性、绿视率、透明度和建筑贴线率等量化指标,进而可以对轨交站域的建成环境形成直观性的评价;学生可以从功能组织、空间形态、环境品质等方面选择介入方式对站域公共空间环境进行更新,以引导市民向慢行、绿色的生活方式转变,推动以人为核心的高品质建成环境营造。

(三)人本视角下的量化评估

由于本次毕业设计期间正值疫情高峰期,无法进行现场实地调研,因此学生使用街景地图网络开放数据及百度街景地图时光机功能,获得步行流量数据、POI业态点等街道活力分析所需数据。已有相关研究证明,在百度街景覆盖率较高的街区,网络数据源代替实地调研数据存在较高的可行性,商业分布数据可用街景地图数据获得[10]。可达性使用英国卡迪夫大学建立的sDNA(Spatial Design Network Analysis,http://www.cardiff.ac.uk/sdn)模型结合QGIS平台进行建模分析,可以对街道可达性进行度量。

结合街景地图数据(图3),可以建立起对站域空间环境的初步认知,如:(1)站域内部分步行街道的建筑界面虽然比较连续,但视觉形象较差,且仅有部分街段种植了行道树,街道顶界面塑造较弱,街道意向模糊;(2)虽然机动车道、非机动车道、人行道使用不同的地面材质加以区分,但仍存在人车矛盾以及步行连续性不够的问题;(3)街道缺少配套的街道家具和景观,街道功能单一,且集中性广场也缺乏相应的设施,难以产生较为丰富的停留性活动;(4)大型商业建筑的广场空间,同时兼作地面停车空间,对市民步行穿行与进入商业设施均造成了一定的影响。

结合上述的分析过程,学生首先对区域内街道的现状有了直观、感性的体验和认识,再结合“理论文献研究”获得的关键性影响要素及指标数值,可以对站域建成环境进行更为精确的量化评估。

1. 街道空间品质的量化分析

积极的底层界面既应容纳得益于街道空间的活动,又能对街道上的公共活动提供支持,并且给予行人适宜的视觉和心理感受,主要体现在沿街店面密度、绿视率和透明度等方面。透明度指各街段中具有视线渗透度的建筑界面水平长度占建筑界面沿街总长度的比例[11],绿视率指人眼所看到的图像中绿化面积所占的百分比,与居民的生理健康、压力指数等都有密切的关系。

学生使用百度街景地图获得各路段的图像,基于“腾讯优图”图片机器学习平台测度街景图像自然要素(树木、草地等)的感知程度[12],探究自然要素感知程度与街道底层界面透明度的关系。相关研究证实,25%左右的绿视率能够增强街道吸引力,60%以上的界面透明度更有利于街道逗留活动的发生[3]。从图4可以看出,不同街道的绿视率和透明度差异较大,街道空间质量存在一定差距。约有三分之二的街道绿视率在25%以上,街道环境宜人、吸引力较高,行走体验较好;然而,只有不到一半的街道界面透明度超过60%,步行时的视线通透性和空间感受较差,不利于多样性的街道逗留活动的发生。整体来看,仅有四分之一的街道能够同时满足绿视率和界面透明度的要求,整个区域内的街道空间品质不高。

2. 商业吸引性的量化分析

建筑的功能密度指各街段中每100 m的功能业态的数量,具体分为食品、餐饮、服饰、电子、工艺品、日用品、文化娱乐、服务咨询和办公旅馆9种类型;建筑贴线率是指由多个建筑立面构成的街墙立面跨及所在街区长度的百分比,可以表示临路建筑物的连续及底层建筑物的退让程度,是建筑物的长度和临街红线长度的比值,比值越高沿街面看上去越齐整。提供适宜的商业街道底层界面功能密度和店面密度能够促进区域商业的发展,每百米7个以上的店面可以更好吸引商业停留行为[13]。

从图5可以看出,店铺数量集中分布在每百米10~30个,能够吸引大量的商业停留行为;街道的建筑贴线率处于40%~95%之间,在80%~90%区间尤为集中,证明沿街面的立面观感比较整齐规则。整体来看,玉山广场站域街道的业态丰富度和贴线率都比较高,约有三分之二街道的商业吸引性较高。但从实际的街道分布来看,站域南部街道的POI密度明显高于站域北部区域。

3. 可达性与中心性的量化分析

良好的步行可达性是城市活动的空间基础。可达性较早被用来描述场所间相互靠近和分离的状态,被认为是一种空间的“机会潜力”,衡量了空间中个体到街道网络中另一点的成本距离,评价其满足某种社会交往活动的难易程度,从而吸引着人们参与到城市空间中[7]。

穿行度,即街道成为中介被穿越的可能性;整合度,即街道成为中心的可能性,以上两个指标可以用以简单评估街道的可达性。本次研究范围为以站点为中心半径500 m所覆盖的区域。学生在建模分析后得出(图6和图7),城市级主、次干道和周边地块性质公共性强的街道的可达性更高;站域整体南部是尺度更适宜步行的小尺度街区,可达性更高;商业综合体将地块割裂,阻碍了城市步行交通的连续性。