基于红色金融的货币银行学课程思政元素挖掘与教学实践

作者: 王垒 丁黎黎 赵昕

摘 要:中国共产党领导红色革命征程中的金融工作,为革命战争胜利提供重要保障,是金融类课程思政建设的宝贵资源。通过系统整合归纳与货币银行学课程核心知识点相关的红色金融实践,深度挖掘红色革命中蕴含的货币与货币制度、金融机构与金融市场、中央银行、货币供给与需求等思政元素,重构货币银行学课程思政内容与体系,实现教学知识点与思政育人高度融合。结合课内、课外、线上、线下等多维空间,设计并实施以网络平台为助力,以案例教学为手段,以社会实践为桥梁的课程思政建设路径,实现党的百年红色金融元素在货币银行学课程思政建设中的延续和传递。

关键词:课程思政;红色革命;思政元素;货币银行学;金融学专业

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)33-0185-04

Abstract: The financial work led by the Communist Party of China during the Red Revolution provided an important guarantee for the victory of the revolutionary war and was a valuable resource for the ideological and political construction of financial courses. By systematically integrating and summarizing the red finance practice related to the core knowledge points of the course of Monetary Banking, we deeply explore the ideological and political elements in the red revolution, such as currency and monetary system, financial institutions and financial markets, central bank, money supply and demand. We reconstruct the ideological and political content and system of the course of monetary banking, and realize the high integration of teaching knowledge points and ideological and political education. Combining multidimensional spaces such as in class, extracurricular, online and offline, we design and implement the ideological and political construction path of the course with the help of network platform, case teaching as a means and social practice as a bridge. The aim of the study is to realize the continuation and transmission of the party's centennial red financial elements in the ideological and political construction of the course of money and banking.

Keywords: curriculum ideology and politics; Red Revolution; ideological and political elements; money and banking course; major in finance

中国共产党百年红色精神是高校课程思政建设中的宝贵资源,在高校课程思政体系建设中必不可缺[1]。金融作为红色革命取得胜利的重要支撑,是保障革命战争胜利和实现经济发展的“钱袋子”[2],在大革命、土地革命战争、抗日战争和解放战争四个重要时期均发挥了举足轻重的作用。无论是在过去的革命战争年代,还是在当前社会主义建设时期,中国共产党始终重视和坚持对金融工作的集中统一领导,坚持引领和牢牢把握金融事业变革、发展和前进的方向,不断探索金融支持革命战争和创立新政权、服务于社会主义现代化建设和改革开放的道路,一次次开创了我国金融事业改革发展的新格局。“讲好中国金融故事”也成为高校金融类专业的课程思政建设必然要求[3]。货币银行学作为金融类专业的核心专业课程之一,基于红色金融进行货币银行学课程思政元素的挖掘,对培养“政治过硬、作风优良、业务精通的金融人才”具有重要意义[4]。

一、红色金融与货币银行学课程思政建设的时代意义

红色金融深深植根于红色革命的土壤,不仅有深厚的实践基础为根基,而且有深刻的时代内涵为养分。在课程思政建设中,有必要将货币银行学自身教学内容与红色金融实践深入融合,实现知识点与价值引领的创新融合,从而推进新时代货币银行学课程内涵式发展,牢牢把握高校思政教育的时代使命。

(一)引领货币银行学课程思政建设的价值方向

货币银行学课程思政育人的重要内容,就是将金融支持红色革命的具体实践和货币银行学课程教学体系有机融合[5]。高校教育包含对学生理想信念重塑和升华[6],在货币银行学课程思政过程中,立足教学重点,讲述红色革命中的金融故事,将中国共产党领导革命胜利过程中的金融实践,呈现在知识传授中,使学生了解金融在保障革命胜利及社会主义新征程建设中的重要作用,以“润物无声”的方式引导学生树立正确的价值观。

(二)拓宽货币银行学课程思政建设的资源载体

货币银行学课程思政建设资源载体丰富,尤其需要根据课程需要有目的地挖掘思政元素[7]。红色革命史的金融元素是货币银行学课程思政建设的天然优势资源。借助红色金融史,拓宽货币银行学课程思政建设资源。例如,通过在课程教学中介绍货币形成史、银行发展史和先辈英雄史,有助于打造学生不畏困难,迎难而上,开拓进取,勇于创新的精神品质,深化学生的爱国之情、强国之志和报国之行。

(三)强化货币银行学课程思政建设的文化元素

金融支持红色革命史中,蕴含大量教育意蕴的文化基因,体现金融自信、文化自信。利用底蕴丰富的红色金融文化,提升货币银行学红色文化教育的引领力。红色金融文化不仅是革命战争年代中国红色金融种子萌芽、生根发芽的血脉滋养,还是维持金融秩序、指引方向的践行标杆。通过将红色金融文化与货币银行学课程内容结合起来,深入挖掘红色革命史中的金融要素,全面提升铸魂育人的实效。

二、红色金融与货币银行学课程思政建设的内容组构

货币银行学是金融学专业的重要基础性课程,在金融学课程体系中具有统帅作用,涵盖货币与货币制度、金融机构与金融市场、中央银行、货币供给与需求等方面。在货币银行学课程思政建设中,本文提出以红色金融实践为桥梁,融合理论知识学习与课程思政育人的新体系,使得学生在课程思政中进一步领会专业课知识要点。

(一)红色革命中的货币与货币制度

1923年,党领导下印制的首张货币——安源路矿工人消费合作社铜元票问世,揭开了红色金融光辉的一页。随后,苏维埃金币、银元相继问世,至1948年中国人民银行成立,人民币成功发行,共可划分为大革命、土地革命、抗日战争和解放战争四个时期。中国共产党共领导建立了400余个货币发行机构,发行了500余种名称7种币材的货币。

早在土地革命时期,革命根据地就形成了较为完备的货币制度。土地革命时期,为实现稳定物价和苏维埃纸币币值以及调控市场的目标,《中华苏维埃共和国国家银行暂行章程》规定实行存款准备金制度,发行纸币要有十分之三现金作为存款准备金;同时,设立多处兑换处,保证纸币可自由兑换银元;最后,国家银行独立于财政部,实行货币的独立发行权,且货币发行与借贷活动分离。当时白银是主要流通货币,且银两、银元并通。苏维埃临时政府成立之后,实行银元本位,主辅币结合的货币制度,这有利于降低交易成本,促进商品流通;同时,国家银行掌握货币发行权,负责并统一管理货币发行。后来,货币发行又经过金银复本位制、金本位制,到20世纪70年代逐渐发展成为不兑现的信用货币制度。

根据地的经济建设是抗战胜利的物质保证,印制和发行货币则是根据地生产发展和进行经济建设的基石。抗战时期的货币制度,坚持从实际需求出发,正确解决了生产与消费、政府与人民等一系列关系,为夺取战争胜利提供了经济保障。通过故事形式介绍货币与货币制度的历史演变及发展,可使学生认识到抗战时期货币制度对于保障革命胜利的重要性,树立正确的金钱观。

(二)红色革命中的金融机构与金融市场

在红色革命的不同时期,各地先后涌现出了形色各异的金融机构。大革命时期,各地工农运动兴起,在工矿区和农村建立了矿合作社和农民银行等具有地域性质的金融机构,主要以信用合作社、消费社等名义出现,满足贫苦农民和工人的借贷需要,部分金融机构还承担了货币发行、代理发行公债的任务,积极吸收存款,开展储蓄存款业务。安源路矿工人消费合作社还印发了中国共产党第一张红色股票。土地革命时期,红色金融进入了蓬勃发展阶段,各红色政权下都有独立的金融体系,不仅有国家银行充当中央银行的角色,也有区域性分支银行分管地区金融业务,形成了由国家银行、省行、县行和分理处组成的等级分明的金融体系。抗日战争时期,地区抗日根据地的建立使得地域性银行如雨后春笋般出现。针对解放区物价高涨、零钱流通不便的现象,边区军政联合处还发行了大量流通券、实业货币券和公债,有效缓解了市场流通需求。解放战争时期,“华北财经会议”的召开,逐步统一了解放区的金融体系,1948年中国人民银行宣布成立,标志着旧中国的金融体系彻底崩溃,新中国金融体系开始建立。经过多年发展,最终形成了以中央银行为核心、商业银行为主体、各类银行和非银行金融机构并存的现代金融体系框架。

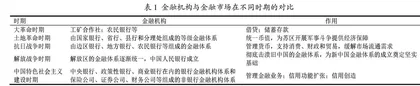

红色革命各时期金融体系的建立,打破了混乱无序的旧中国金融体系,创立了独具革命色彩的苏维埃金融体系,为开展经济斗争,打破敌对势力封锁,赢取抗战胜利,作出了独特的、光荣的、巨大的贡献,推动了现代金融事业的发展,成为了中国金融现代化历程中不可或缺的重要构成部分。通过对比不同时期的金融机构与金融市场,使学生认识革命时期苏维埃金融体系的建立是现代金融体系的根源,突出金融机构的社会责任,增强学生对中国特色社会主义制度的认同,深刻体会到中国特色社会主义制度的优越性。金融机构与金融市场在不同时期的对比见表1。

(三)红色革命中的中央银行

1948年,北海银行与华北银行、西北农民银行合并成立中国人民银行。其中,北海银行诞生于山东抗日根据地,为适应山东抗战形势、支持抗日部队和民主政权、扶持农商银行和货栈发展、促进根据地经济发展而设立。北海银行主要通过开展信贷业务扶持根据地经济,为公私商行提供短期贷款,发放农、盐和渔业贷款,贷款的主要原则是民主主义和生产主义,贷款对象深入到社会最基层——贫农,达到了所有贷款的80%以上。除了发放贷款外,北海银行还积极宣传和推广北海币、维持物价和币值稳定,发挥根据地金融调剂功能;统筹外汇管理,采取多种措施同伪币进行了坚决的斗争,多次进行“排法”斗争;开展投资经营活动,团结小工商业主,扶持建设农业合作社,支援作战前线,并为新中国农村信用事业发展作出重要贡献。

北海银行顺利地完成了金融支援抗战的伟大使命,推动了农业、手工业、工业的恢复发展,为巩固发展根据地战时经济、维持金融秩序、推动全国货币金融形式统一、保障抗日战争及解放战争的金融支持作出了不可替代的重要贡献。通过对红色革命中的中央银行——北海银行进行介绍,增强学生对中央银行使命属性的认知,使学生深刻体会我国中央银行调控经济的关键性作用。北海银行与现代中央银行职能对比见表2。