“‘教—学—评’一体化”的内涵解读与教学落实

作者: 郭跃辉

摘要:新课标中“一致性”和“一体化”的不同指称,揭示了不同理念的细微差异。“教—学—评”一体化更能够体现课程实施的特点,写入课程方案、课程标准时,凸显了评价在课程建构与实施中的驱动地位。语文教学中,应树立“教—学—评”一体化的意识,初步设计出基于“教—学—评”一体化的有效教学框架。

关键词:“教—学—评”一体化;“教—学—评”一致性;课程评价;学习目标

“‘教—学—评’一体化”写入《义务教育课程方案(2022年版)》及各学科新课标,标志着该理论从学术自觉上升为国家意志。笔者拟在梳理已有研究成果基础之上,从学理与课程角度对其内涵进行阐释,并提出教学落实的框架及策略。

一、学理阐释:从“一致性”到“一体化”,体现课程实施的特点

《义务教育课程方案(2022年版)》论及与2011年版方案的主要变化时指出:“各课程标准针对‘内容要求’提出‘学业要求’‘教学提示’,细化了评价与考试命题建议,注重实现‘教—学—评’一致性。”《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在“课堂教学评价建议”中明确提出:“教师应树立‘教—学—评’一体化的意识,科学选择评价方式,合理使用评价工具,妥善运用评价语言,注重鼓励学生,激发学习积极性。”“一致性”和“一体化”的不同指称,揭示了不同理念的细微差异。

“‘教—学—评’一致性”的直接来源就是布卢姆、安德森提出的四个问题:

1.在时间有限的学校和课堂里,学什么对学生是重要的?(学习问题)

2.怎样计划和传递教学内容才能让大多数的教学产生高水平的学习?(教学问题)

3.怎样选择或者设计评估工具和程序才能提供学生学习效果的准确信息?(评估问题)

4.怎样确保目标、教学和评估三者之间保持一致?(一致性问题)

此处的4个问题在对应关系上较为含糊,这也导致学者对“‘教—学—评’一致性”的阐释产生了较大分歧。如果单看第四个问题,“一致性”指的是目标、教学和评估三者之间保持一致,具体称呼应是“‘目标—教—评’一致性”;如果结合前三个问题,“一致性”指的是学习、教学和评估之间保持一致,具体称呼应是“‘学—教—评’一致性”。笔者认为,对上述四个问题的理解,应注意以下几点:首先,安德森等人说的“学习问题”实际上就是“目标问题”,所谓的“‘目标—教—评’一致性”和“‘学—教—评’一致性”在内涵上是等同的。其次,“教学问题”本身就包含了教与学两个层面的含义。再次,评估指向的是学生的学习效果,而不是教师的教学行为及效果。最后,“一致性”的前提是“分立”,即目标、教学和评估三者是相对独立的,而且暗含着时间先后顺序。

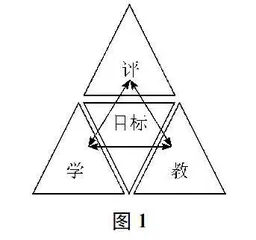

布卢姆、安德森等人提出“一致性问题”之后,在英美基础教育界产生了巨大的影响。威金斯和麦克泰格提出的“逆向设计”、切尔曼提出的教学设计的ID4T模型、梅里尔提出的“首要教学原理”、格朗伦德和布鲁克哈特等人对学习目标的阐述、哈蒂的“可见的学习”论、埃斯蒂斯等人梳理的“十大教学模式”以及鲍里奇阐述的有效教学方法等,都渗透着“‘教—学—评’一致性”的理念。我国的崔允漷教授等提倡用“‘教—学—评’一致性”的称呼,并根据安德森等人提出的“一致性的程度是通过比较目标与评估、目标与教学、教学与评估来决定的”等观点,着力构建了“‘教—学—评’一致性”理论模型(如图1所示),即“‘教—学—评’一致性”是由目标导向的“‘学—教’一致性”“‘教—评’一致性”和“‘评—学’一致性”组成,它们两两之间存在着一致性的关系,共同组成一个整体,构成“‘教—学—评’一致性”的完整形态。

按照该理论模型所示,崔允漷教授对安德森等人提出的“一致性问题”的含义进行了重新解释,即在凸显目标导向的基础之上,又将“学”从“教学问题”中独立出来,实际上就演变为“‘目标—教—学—评’一致性”。

冯善亮老师恢复了“目标问题”和“学习问题”的同义关系,并将学、教、评三者的“一致性”转变为“一体化”,同时将三词之间的连接符除去,于是就变成了“学教评一体化”。具体指在课程实施中,以教育目标理论为指导,使学习、教学、评价之间彼此相符,保持一致。而“一致性”与“一体化”相比,前者更多指向理论指导,后者则强调实际行动,聚焦课程实施的具体行为。这也解释了课程方案和课程标准中“一致性”和“一体化”不同指称的差异性。

笔者认为,首先,“一体化”更能够体现课程实施的特点,因为教、学、评三者在实践中是无法割裂的。尤其是评价,应贯穿于教师“教”与学生“学”的整个过程。其次,按照课程与教学论的基本原理,学习目标是“一体化”的统摄,教师的“教”、学生的“学”以及对学习效果的评价,都应紧密围绕目标展开。因此,学习目标不能简单地等同于“学”。从这个意义上讲,“‘教—学—评’一体化”的含义是:在学习目标的统摄下,确保教学、学习和评估的一体化,即目标导向下的“一体化”(如图2所示),而不能简单地用“‘目标—教—学—评’一致性”表示。

二、内涵解读:凸显评价的驱动地位

当 “‘教—学—评’一体化”写入课程方案、课程标准时,自然就带有了课程方面的内涵。其中最重要的,就是凸显了评价在课程建构与实施中的驱动地位。

“当代教育评价之父”泰勒将“我们如何才能确定这些教育目标正在得以实现”这一评价问题纳入课程与教学的基本原理中,认为:“评估的过程,从本质上讲,就是判断课程和教学计划在多大程度上实现了教育目标的过程。”此后的课程与教学论的学者,都非常重视“课程评价”研究,提出了“表现性评价”“档案袋评价”“真实性评价”等多种理念。与《义务教育语文课程标准(2011年版)》(以下简称“2011年版课标”)相比,在评价方面,新课标不仅明确提出了“‘教—学—评’一体化”的理念,而且还有如下变化:

(一)研制学业质量标准

继《普通高中语文课程标准(2017年版)》研制出学业质量水平指标后,新课标对义务教育语文课程学业质量进行了描述。该质量标准体现了文化自信、语言运用、思维能力、审美创造的核心素养要求,按照识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究四大语文实践活动板块进行描述。在描述过程中,新课标突出了“三种文化”(中华优秀传统文化、革命传统文化和社会主义先进文化)以及“三大情境”(日常生活情境、文学体验情境和跨学科学习情境)。学业质量标准就是学生语文学业的评价标准,是语文课程内容的重要组成部分。该标准不仅将成为教师教学的重要导向,也将成为中考命题的重要依据,同时也是“‘教—学—评’一体化”的突出体现。

(二)凸显过程性评价

21世纪以来的课程标准均强调在课程评价时使用多种方式。例如2001年的实验稿课程标准、2011年版课标都强调在重视形成性评价和终结性评价的同时,加强形成性评价;2017年版高中语文课程标准则强调整合诊断性评价、形成性评价、终结性评价等多种评价方式。新课标用“过程性评价”的概念代替“形成性评价”,两者在内涵上有较大的相同之处,但前者更能凸显“考察学生在语文学习过程中表现出来的学习态度、参与程度和核心素养的发展水平”。此外,课标还提出要重视增值评价、表现性评价、阶段性评价等,这有助于教与学的及时改进,自然也是“‘教—学—评’一体化”的重要体现。

(三)更加重视作业评价

作业评价是过程性评价的重要组成部分。2011年版课标提及作业评价时用“提倡多读多写,改变机械、粗糙、烦琐的作业方式”一句带过,而新课标用了长达400字的篇幅提出了作业评价建议。这是呼应国家“双减”政策的内在要求,也标志着对语文课程评价有了更为深入的认识。新课标对作业设计、作业类型与比例、作业布置与批改、作业反馈等都提出了较为具体的要求,操作性很强。在过程性评价中凸显作业评价建议,不仅有助于减轻学生的学业负担,还能促使教师不断提升课堂教学质量,将作业与教师的教、学生的学挂钩,这也是在践行“‘教—学—评’一体化”的理念。

(四)提倡“教、学、考一致性”

“教、学、考一致性”是“‘教—学—评’一体化”的具体体现。程翔老师从统编教材使用的角度提出了“教、学、考一致性”的问题。他认为:“教材在学校教学工作中具有基础地位,一线教师又是一个庞大的群体,中、高考命题要充分考虑两个因素,一是课标,二是教材,实现‘课标—教材—教学—考试’四位一体,这是语文学科发展的必由之路。”从初中学业水平考试的角度看,命题应依据学业质量标准,真正实现从“考什么,教什么”向“教什么,考什么”的转变,从而理顺教与考的关系,实现“以考促教、以考促学”的目的。

三、教学落实:树立“‘教—学—评’一体化”意识

“‘教—学—评’一体化”写入新课标,凸显该理念在课程层面的价值,不过略显遗憾的是,该理念仅仅出现在“评价建议”部分,而没有出现在“教学建议”中,这固然有助于强化评价的驱动地位,但也容易使得一线教师误以为“‘教—学—评’一体化”只是强调评价应与教学、学习保持一致,而没有强调在教学与学习中贯穿评价,更没有强调教、学、评要紧紧围绕学习目标展开。这不利于教师在教学实施中树立“一体化”的意识。

黄伟教授曾提出基于教、学、评一致性的语文课堂实践框架和步骤:“制定清晰具体、可操作可测评的教学目标是关键的第一步;接着根据目标提炼教学内容、设计组织教学任务;继而根据教学任务开展学习活动;最后,对照教学目标对学习结果进行测评和评价。”据此,笔者初步设计出了基于“‘教—学—评’一体化”的有效教学框架:

1.依据课程标准、学情和教材,精准制订教学目标。

2.围绕目标设计教学活动、环节、流程,确保一致。

3.以学习者为中心,变“教的活动”为“学的活动”。

4.围绕目标进行学习评价,实现知识的应用与迁移。

首先是教学目标的制订。“学习目标是实现有意义的学习和有效教学的首要原则”,同时也是“一体化”的灵魂。笔者认为,教师制订教学目标,首先要研读课标,把握课程目标的“学段要求”以及学业质量指标;其次要充分把握学情,找准学生学习过程中的“痛点”与薄弱点;再次是分析教材文本和助学系统,把握一篇课文、一个单元或其他板块的教学内容。综合这3个方面的状况和要求,精准制订教学目标。在表述时,要“根据预期学习结果”,体现出可操作、可评估的特点。制订目标之后,还要用“友好的语言”,例如“我能……”“我将掌握……”等句式,与学生分享教学目标。

其次是进行教学设计。教师要紧紧围绕教学目标,设计学习环节、学习活动和学习流程,确保目标和教学、学习的一致性。例如,执教《老山界》,教师制订的目标是“学生能在课文中圈画出表示时间变化和地点转移的词语,并绘制一幅红军翻越老山界的行程图”,围绕该目标,教师设计了3个学习活动:(1)通读全文,边读边画出表示时间变化和地点转移的词语;(2)绘制“山形图”,在图中标注出具体的时间、地点、里程等;(3)根据图示,用自己的语言复述红军翻越老山界的过程。这三个学习活动,与教学目标是一一对应的。

再次是教学要以学习者为中心,确保教与学的一致性。不少教师在设计和实施教学时,依然倾向于“我怎么教”,而不是“学生怎么学”。因此,笔者提出要将“教的活动”转变为“学的活动”。例如,上述3个学习活动,教师只是提出任务要求,并进行适时点拨。而“通读全文”“圈画词语”“绘制‘山形图’”“复述课文”等活动,其主体都是学生。当然,针对知识难点、阅读方法和阅读策略等,教师有必要进行讲解和明示。

最后是对学生的学习效果进行评价。新课标提出了课堂教学评价的建议,例如“在小组合作、汇报展示过程中,教师应提前设计评价量表、告知评价标准,引导学生合理使用评价工具,形成评价结果”等。这些建议的针对性强,有一定的操作指向性。同时也说明,课堂教学评价不等同于课堂小测,更不能用课后作业代替,而是应该贯穿于课堂教学的全过程。评价的手段包括即时反馈、制订和运用评价量表、当堂测评、设计指向知识应用的问题、交流学习收获、撰写学习心得等。

总之,对于新课标提出的“教师应树立‘教—学—评’一体化的意识”等要求,一线教师不仅要透彻理解其内涵,同时要从课程角度尤其是评价角度进行把握。更重要的是,在教学过程中,教师要树立目标导向下的“‘教—学—评’一体化”的意识,确保教、学、评与目标保持一致,且三者之间也保持一致,进而真正实现“一体化”。参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3] 安德森,等.学习、教学和评估的分类学[M].皮连生,译.上海:华东师范大学出版社,2008.

[4] 崔允漷,雷浩.教—学—评一致性三因素理论模型的建构[J].华东师范大学学报(教育科学版),2015(4).

[5] 冯善亮,向浩.学教评一体化:语文课程实施的一个关键问题——冯善亮访谈录[J].语文教学与研究·上半月刊,2019(9).

[6] 崔允漷,夏雪梅.“教—学—评一致性”:意义与含义[J].中小学管理,2013(1).

[7] 泰勒.课程与教学的基本原理[M].罗康,等译.北京:中国轻工业出版社,2016.

[8] 中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[9] 施良方.学习论[M].北京:人民教育出版社,2001.

[10] 程翔.论教、学、考一致性对语文统编教材的意义[J].课程·教材·教法,2021(3).

[11] 黄伟.基于教、学、评一致性的语文课堂实践:要义与操作[J].中学语文教学,2021(6).

[12] 康妮·M.莫斯,苏珊·M.布鲁克哈特.聚焦学习目标:帮助学生看见每天学习的意义[M].沈祖芸,等译.福州:福建教育出版社,2020.

[13] 诺曼·E.格朗伦德,苏珊·M.布鲁克哈特.设计与编写教学目标[M].盛群力,等译.北京:中国轻工业出版社,2017.