新时代应用型高校劳动教育存在的问题及对策

作者: 丁磊 唐在锦 张玲

摘要:应用型高校开展劳动教育,对提升大学生的劳动素养和专业技术能力具有重要意义。文章立足应用型高校实际,阐述了“五育五化”育人模式下“劳育习惯化”的育人理念,分析了当前应用型高校劳动教育存在的问题及产生的原因,结合应用型高校的办学定位和当前经济发展要求,探讨出了切实可行的对策建议。

关键词:新时代;应用型高校;劳动教育;五育五化

为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,应用型高校应结合当前社会对人才的需求,在“五育五化”育人模式下,以“五化”为抓手助力“五育”走深走实。“五育”指“德智体美劳”,“五化”指“德育生活化、智育能力化、体育自觉化、美育熏陶化、劳育习惯化”。应用型高校应该针对当前劳动教育过程中出现的问题,提出切实可行的对策,将“劳育习惯化”育人理念落地落实,为培养应用型人才发挥其独特的作用。

一、新时代应用型高校开展劳动教育过程中存在的问题

应用型高校侧重培养学生的专业技能和实践动手能力,所以要善于整合劳动教育的资源和载体,充分发挥劳动教育在人才培养过程中的作用。为了进一步了解应用型高校劳动育人工作的现状,课题组成员对部分应用型高校进行问卷调查及实地走访,发现当前应用型高校在劳动教育过程中还存在很多问题。

(一)学生对于劳动的价值认识不到位,功利性取向严重

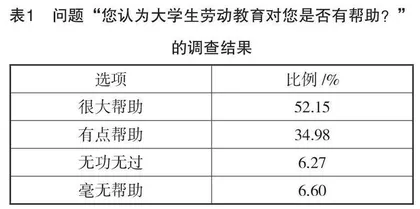

在对“您认为大学生劳动教育对您是否有帮助?”这一问题进行调查时,课题组成员发现,只有一半左右的学生认为劳动教育对自己有很大帮助,具体调查的结果数据如表1所示。从调查数据中可以看出部分学生对劳动的认知存在偏差,错误地把劳动理解为体力劳动,认为高校开设的劳动课程和劳动教育项目与自己将来的工作毫不相关,不能领会劳动教育在专业技能提升上的影响,无法体会到劳动教育在自己成长过程中的作用。部分学生缺乏主动劳动的意识,劳动功利性取向严重,参加劳动教育活动仅仅是为了获得学分,完成高校的任务要求,缺乏劳动的自觉性和持续性。

(二)劳动教育内容与应用型技术人才的培养目标不匹配

调查发现,部分应用型高校的劳动教育主要依托劳动教育课程实施,课程的实践部分仅仅是简单的卫生打扫,劳动内容的设置上没有与学生所学的专业进行有效的结合。在劳动教育过程中往往只在第一课堂上下功夫,忽略了第二课堂的协同育人作用,没有形成融合日常生活劳动、服务性劳动和生产劳动协同配合的劳动教育模式,这就导致学生只是简单地完成课程任务,并没有形成与培养计划所匹配的劳动素养。

(三)劳动教育体系不够完善

一是部分应用型高校没有根据年级的不同设置符合学生发展需求的劳动教育项目。在劳动教育的项目上往往只是日常生活类劳动或者志愿服务类劳动的简单罗列,不能将劳动同专业技能进行融合,在劳动素养的提升上受到限制。二是劳动教育的评价制度不完善。部分应用型高校没有根据应用型技术人才的培养方案设计有效的劳动教育评价标准,评价标准过于简单,缺乏科学性和客观性,这可能导致学生无法真正了解自己的劳动能力和成就,从而影响了劳动育人的效果。

(四)劳动教育流于形式,育人效果不佳

部分应用型高校为提高劳动教育质量,制订了一系列劳动育人举措,但是在落实过程中并没有按照预定的劳动育人方案去执行。在开展劳动教育项目时,教师只是通过语言讲授的形式让学生“看”劳动和“听”劳动,这些教育方式虽然能够让学生了解劳动的价值和作用,但是学生缺乏沉浸式的感受,不能真切地感受劳动带来的快乐和成就感,劳动育人效果不佳。

(五)劳动教育的师资队伍力量薄弱

大部分应用型高校的劳动教育教师由班主任和辅导员担任,专职的劳动教育教师严重缺乏。应用型高校很少开展劳动教育教师的培训活动和教科研活动,部分劳动教育教师对劳动教育内容和教学目标不清楚,缺乏专业的劳动技能教育,专业素养不能满足劳动教育的需要,无法增强学生劳动技能。应用型高校中,劳动教育处于边缘化的位置,缺乏相应的人才激励政策,导致教师积极性不高,最终影响了应用型高校的劳动育人效果。

二、对策建议

(一)坚持劳动教育与校园文化建设相结合,让“劳动最光荣”的观念深入人心

校园文化凝聚了学校的历史和办学特色,它对学生观念的形成和习惯的养成具有潜移默化的影响。应用型高校应该结合自己的办学特色,将劳动习惯养成教育融入校园文化。

一是创新劳动教育的宣传方式。新媒体的出现改变了原有的校园文化宣传阵地,应用型高校应该紧跟时代的步伐,充分利用好学校微信公众号、微博和抖音等平台,讲好“劳模精神”“工匠精神”“劳动精神”等劳动教育故事,让学生在校园文化的熏陶中感知劳动的价值所在。

二是开展“劳动模范、大国工匠进校园”活动,以“弘扬劳动精神、培养劳动情怀”为主题的系列劳动活动。引导学生在校园里沉浸式感受劳动技艺的独特魅力,营造劳动光荣的校园文化氛围。

三是组建义工协会和青年志愿者协会,定期组织学生进社区开展志愿服务、暑期三下乡和支教等活动,通过组织这些志愿活动使学生丰富生活实践经验和增强劳动观念。

(二)丰富劳动教育内容,满足应用技术型人才培养的需要

一是结合学校的办学特色和专业特点,组织开展生产劳动实践。应用型高校应按照人才培养方案,结合教学环节的实践需要,组织学生深入生产劳动第一线,深化产教融合,让学生在生产劳动中增强劳动技能。二是强化学生的公益服务意识,组织开展服务性劳动实践。应用型高校在开展劳动教育过程中应该组织学生走出宿舍,走出课堂,走出网络,走向企业,走向社会。广泛开展大学生进社区、进街道等公益性活动,与当地的公益服务部门建立志愿服务结对子项目,使学生在志愿服务的过程中增加劳动的获得感和成就感。

(三)建立完善的劳动教育体系,提高劳动育人质量

一是应用型高校应根据学生年级的特点,建立全过程劳动育人体系。针对大一的学生注重培养学生的劳动习惯,以开展日常生活劳动为主,使学生在参与日常生活劳动中尽快适应学校生活。到大二阶段则注重提升学生的劳动素养,以开展服务性劳动为主,组织学生走进社区、福利院和敬老院等机构参加志愿服务活动,从服务性劳动中强化自身的劳动素养。大三及以上阶段侧重专业劳动和职业劳动的培养,以开展生产性劳动为主,组织学生进行专业技能的实践,为学生提供到企业和实训基地实习的机会,让学生劳动素养落地生根。由此形成“全程贯通、螺旋递进”劳动教育动态培养模式,实现“劳动教育不断线”。

二是应用型高校应融通第一课堂和第二课程,建立健全劳动教育评价体系。每学期都要对劳动教育进行考核,将劳动教育成绩按一定比例计入学生的综合测评成绩,作为衡量学生全面发展的重要内容。第一课堂的劳动教育考核方式为理论课程考核和过程性实践考核,其中实践考核的方式为学生在日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动中的表现,根据加减分细则进行评分。同时,劳动教育模块在第二课堂上也进行考核,根据学生每学期日常生活劳动出勤情况可认定第二课堂中的必修学分,参加服务性劳动和生产性劳动的情况可认定为第二课堂的选修学分。

(四)深耕学生的一日常规工作,让劳动成为一种习惯

应用型高校应充分发挥劳动教育的功能,将劳动教育的实践内容贯穿学生的学习和生活。应用型高校可在公寓设立公寓辅导员岗位,全面负责公寓的管理和育人工作,组建公寓自律委员会协助公寓辅导员完成公寓的内务指导工作和日常管理工作。为了帮助学生养成每日整理内务的劳动习惯,公寓辅导员应每天对学生宿舍进行检查,并同时张贴卫生评比表,每两周进行一次星级宿舍评比活动,并将星级宿舍的评比情况与学生的评奖评优挂钩,以此激发学生的劳动动力。为了更好地达到协同育人的效果,公寓管理与二级学院形成联动机制,公寓实行书院制管理,公寓辅导员隶属于二级学院,当学生宿舍出现内务等问题时,公寓辅导员与班主任同时进行劳动教育引导工作,使劳动教育在公寓能落地落实。应用型高校要加强学生校园卫生管理,组织开展校园卫生大扫除、垃圾分类志愿岗和美化校园环境的“弯腰工程”等日常劳动活动,通过组织日常劳动活动来培养学生尊重他人劳动成果、热爱劳动的美德,让劳动成为一种习惯。

(五)加强劳动教育师资队伍的建设,增强育人实效

应用型高校可以通过组织“劳动素质能力大赛”“劳动技能大赛”“劳动教育论坛”等活动来为学校的劳动教育师资队伍提供更多培训和交流的机会,从而提高劳动教育的质量。应用型高校应定期对专业课教师、辅导员和班主任等思政教师做劳动教育培训,促使思政队伍在育人目标上达成一致,在教育过程中做到互为补充,营造良好的育人氛围,从而增强融合育人实效。应用型高校应加强校企合作,鼓励劳动教育教师去企业挂职锻炼,同时从企业引进高技术人才作为劳动教育的实践指导教师。通过加强劳动教育师资队伍的专业性和实践性,使学生掌握最新工艺和最新技术。应用型高校在制订劳动教育教师职称评审标准时,要结合劳动教育的特点,畅通“双师型”劳动教育教师的成长渠道,增加教师劳动技能方面的考核,通过“以评促建”的方式,加强劳动教育师资队伍的建设,提高劳动育人质量。

新时代应用型高校开展劳动教育,需要根据学生成长规律和人才培养的目标不断更新劳动教育内容和方式,让“劳育习惯化”教育理念落地落实。应用型高校作为社会型人才培养的教育机构,需要对劳动教育有更深层次的理解,坚持劳动教育与校园文化建设相结合、优化劳动教育内容、建立完整的劳动教育体系、深耕学生的一日常规工作和加强劳动教育师资队伍的建设,促进应用型高校学生成为社会发展所需的应用型人才。

参考文献:

[1]吴泽强.新时代高校劳动教育的实践思考与探索[J].中国高等教育,2020(15).

[2]王红霞,徐兴林,汤冬冬.OBE理念视角下民办应用型高校创新创业教育探索[J].教育与职业,2021(4).

[3]陈斌.新时代劳动教育的价值旨趣与逻辑转向[J].大学教育科学,2021(4).

[4]朱春花.新时代应用型高校的劳动教育[J].林区教学,2020(1).

[5]张海生.高校劳动教育的意涵、价值与实践:一种本体论、价值论和方法论的解析[J].大学教育科学,2021(1).

[6]罗生全,杨柳.中国劳动教育发展100年[J].西南大学学报(社会科学版),2021(4).

基金项目:青岛滨海学院五育五化研究专项项目(规划)“新时代应用型高校劳动教育存在的问题及对策研究”,项目编号:2023ZGY10。

(作者单位:青岛滨海学院)