1990-2021年我国高校隐性课程可视化分析

作者: 朱荣福 王强 付百学 姜莉 张鹏

摘要:本研究通过CiteSpace可视化分析软件运用文献计量学相关理论,对1990-2021年中国知网数据库中高校隐性课程研究相关论文进行统计和分析,分析高校隐性课程教学研究历程,探究其研究热点和发展趋势,通过关键词分析,揭示了我国高校隐性课程研究的现状。研究结果显示,高校隐性课程教学研究正处于平稳过渡阶段。高校隐性课程研究的高频关键词为显性课程、大学生和课程思政等,揭示了高校隐性课程的研究热点正逐步向课程思政过度。

关键词:高校;隐性课程;课程思政;可视化分析

隐性课程,是指在学校中除正规课程之外所学习的一切内容,是学校中隐蔽的、无意识的或未被完全认可的那部分经验。邓道宣和罗明礼在2005年对国内外隐性课程研究进行了述论;董泽芳等人在2012年对高校人才培养模式的概念界定与要素进行了解析,提出了隐性课程是高校人才培养模式的要素之一;石进芳和刘银在2020年以大学英语为例研究了教师隐性课程对教学策略的影响。

国内学者对隐性课程开展了大量研究,并取得了一系列的教研成果,但未见对隐性课程进行全面的、可计量化的综述分析。CiteSpace可视化分析软件是目前流行的知识图谱绘制工具之一,能够对某个领域的演进历程以可视化的方式展示并加以分析。

一、研究工具与数据来源

(一)研究工具

目前,文献可视化分析的软件主要有CiteSpace、VOSviewer、BibExcel等,其中CiteSpace 是最为常用的分析软件。CiteSpace是美国德雷塞尔大学陈超美教授应用Java软件开发的一款信息可视化软件,CiteSpace主要基于共引分析理论和寻径网络算法等对特定领域文献进行计量,以探寻出学科领域演化的关键路径及其知识拐点,并通过一系列可视化图谱的绘制,形成对学科演化潜在动力机制的分析和学科发展前沿的探测。本研究使用的CiteSpace软件版本是5.8.R3。

(二)数据来源

本研究分析的数据来源于CNKI数据库(网络版)中1990-2021年收录的期刊论文。具体操作如下:第一,检索主题(精确)设置为“高校”和“隐性课程”,检索关系为并含;第二,时间范围“起始年”不做限制,“结束年”设置为2021年;第三,来源类别为“全部”;第四检索得到“学术期刊”论文716篇,对检索结果进行人工核查,剔除重复、成果介绍等无效条目,获得有效文献样本数为712篇;第五,将有效文献以Refworks格式导出,再导入CiteSpace转化格式,至此,文献采集与处理完成。

(三)软件分析设置

设置“Time Slicing”为1990-2021,时间分割为“1”年分区,“Term Source”默认选项“Title”“Abstract”“Author Keywords”和“Keyword Plus”全选,“Links”选择“Cosine”和“Within Slices”,“Selection Criteria ”选择“g-index(k=25)”,“Visualization”中选择“Static”和“Show Merged Network”。

二、统计与分析

(一)发文时间分布分析

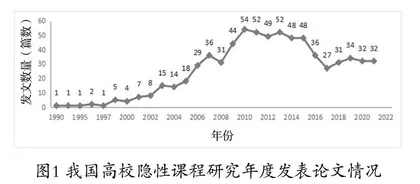

我国高校隐性研究年度发表论文情况如图1所示,第1篇期刊论文是学者季祥猛于1990年发表在淮阴师专学报,探讨了隐性课程与高校后勤工作的关联,指出服务于人是隐性课程的一项重要内容。

从发文量总体趋势来看,我国高校隐性课程研究发文量稳步增加,1997年以后,高校隐性课程研究逐步引起国内学者的关注和重视;从发展阶段来看,高校隐性课程研究经历了缓慢增长(1990-1997)、快速增长(1998-2010)、波动下降(2009-2017)、平稳过渡(2018至今)四个阶段。

检索主题不变,时间范围选取2018年至今,通过中国知网数据库(网络版)计量可视化功能,选择关键词共现网络,共现频次设置为10。2018年以来,隐性课程与思政、思想政治教育、立德树人、课程思政、思政教育的贡献频次分别为22次、32 次、18次、13次、10次,可以初步得出我国高校隐性课程研究正逐步过渡到课程思政研究这一结论。

(二)关键词共现网络分析

关键词是文献的主题和内容的高度凝练,可以反映特定研究领域中的主要研究议题,也是选择CNKI数据库作为数据来源的重点分析内容。

如图2所示,节点大小代表关键词出现频次,线条颜色代表关键词首次共现时间,线条粗细代表共现次数,图共有484个节点,914个连接,网络密度为0.078。中介中心性可揭示研究热点之间的突变或转化关系,中心性越高代表该关键词节点在共现网络中越重要。按词频数大小提取关键词词频前10生成表1。

由表1分析可知,高校隐性课程研究从集中在隐性课程概念本身——出现频次排名靠前的关键词分别是“显性课程(1991)”“构建(1999)”“课程体系(2000)”“普通高校(2004)”“大学生(2004)”和“开发(2004)”,逐步扩展其内涵和外延——“校园文化(2000)”“课程体系(2002)”“体育教学(2005)”“课程思政(2019)”。

2016年全国高校思想政治工作会议提出“要坚持把立德树人作为中心环节, 把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”,课程思政因此成为,“高校隐性课程研究”领域的重要议题,与图3分析结果相吻合。

(三)研究热点和研究趋势

关键词聚类后,时间线视图结合频次、中心性、突现性等信息,可展示关键词的各个聚类发展演变的时间跨度和研究进程。

突现关键词是指一段时间频次突然增多的关键词,可反映该领域的研究热点。为进一步深入研究“高校隐性课程研究”领域研究热点,通过CiteSpace软件的“Burstness”功能,运行软件生成关键词突现图谱,如图2所示。

可见,高校隐性课程研究从早期的与“显性课程(聚类#0)”概念对比研究,逐步扩展内涵和外延到普通高校的德育和人文教育(聚类#1、聚类#3、聚类#4、聚类#5;普通高校Strength=3.64,素质教育Strength=3.93),再到近期的研究热点大学生课程思政(聚类#2、聚类#8,大学生Strength=6.33、课程思政Strength=9.39),隐性课程围绕体育教学曾开展大量研究,但未形成研究热点(聚类#9)。

三、结论

本研究运用CiteSpace计量可视化分析软件,以CNKI数据库中高校隐性课程教学的712篇文献为研究对象,分析我国高校隐性课程研究的现状。

第一,从发展阶段来看,高校隐性课程研究经历了缓慢增长(1990-1997)、快速增长(1998-2010)、波动下降(2009-2017)以及平稳过渡(2018至今)四个阶段。

第二,关键词共现网络和时间线等分析表明,高校隐性课程研究在早期是围绕与显性课程概念的对比研究,中期逐步扩展德育和人文教育研究。

第三,2018年以后,高校隐性课程的研究热点正逐步向课程思政过渡,形成新的研究热点。

参考文献:

[1]道宣,罗明礼.国内外隐性课程研究述论[J].成都教育学院学报,2005(12).

[2]董泽芳.高校人才培养模式的概念界定与要素解析[J].成才之路,2015(15).

[3]石进芳,刘银.教师隐性课程对教学策略的影响研究[J].高教学刊,2020(30).

基金项目:黑龙江省教育科学“十四五”规划2021年度重点课题,课题编号:GJB1421518;黑龙江工程学院2021年度新工科研究与实践项目,项目编号:XGK2021309。

(作者单位:黑龙江工程学院汽车与交通工程学院)