中小学语文课例研究:常见误区与有效路径

作者: 卢杨 胡春梅

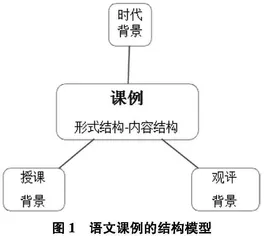

摘 要 课例研究能够帮助教师读懂课堂、优化教学经验、形成反思意识。理解语文课例是有效开展课例研究的关键,但在实践中还存在碎片化、浅表化、盲目化的倾向。要实现理解语文课例,需要从两个维度深入理解语文课例。一是语文课例的内在结构,包括课例的形式结构及内容结构;另一个是语文课例的外在结构,包括时代背景、授课背景以及观评课背景。

关键词 语文课例;课例的结构模型;课例研究

中图分类号 G623.2

文献标识码 A

文章编号 2095-5995(2023)10-0023-03

课例研究在促进教师专业发展方面扮演着重要的角色。有效的课例研究有助于教师理解课堂情境、优化教学经验并培养反思能力,从而促进教师专业发展。然而,如果教师对课例研究的意义认识不清或方法不当,可能会适得其反。本文以语文课例为例,探讨课例研究中常见的误区,提供语文课例的基本结构模型,并通过示例具体说明其有效的路径。

一、语文课例研究的常见误区

对于广大语文教师而言,阅读文本课例本身并不难理解。关键在于如何通过课例研究实现对课堂的深刻理解,优化教学经验并培养反思意识,从而促进专业发展。要实现这一目标,需要避免下列常见的误区。

(一)碎片化倾向

碎片化倾向指的是只关注课例中某一个教学环节或教学片段,而忽略了整个课堂的综合效果以及师生互动的整体情境。这种方法忽视了不同片段、教学环节以及课堂环境、教师行为和学生行为等之间的联系,导致只看到了细节而忽略了整体。

(二)浅表化倾向

浅表化倾向是只关注课例中显性的课堂教学行为,而忽视了行为背后蕴含的普适教育理念以及解决具体教学问题的方法。这种方法缺乏提取课例中优秀教学经验的意识与策略,难以形成带有规律性的教学认识。

(三)盲目化倾向

盲目化倾向是指课例研究的目的性不明确,缺少明确的问题意识,只是机械地模仿课例中的做法,忽视课堂教学的情境性和丰富的生成性。这种方法缺乏自我反思,没有将个人的问题纳入课例的学习与思考中,也没有进行批判性思考,因此很难运用课例中的优秀教学经验指导自己的教育实践。

二、语文课例的结构模型

英国哲学家怀特海关于“何为理解”的模型为我们建构语文课例的结构化模型提供了借鉴。在《思维方式》一书中,怀特海指出,理解是内在理解与外在理解的相互联系。“如果被理解的事物是结构的,那就可以按照这一事物的因素以及将这些因素构成这一整个事物的交织的方式,来理解这一事物。”[1]这种根据事物自身构成要素及要素间的关系来理解事物的方式被称为内在的理解。“把事物看作是一个统一体,并获得关于它对其环境起作用的能力的证据。”[2]这种方式可称作外在的理解。第一种方式把事物看作结果,第二种方式把事物看作原因。理解是两种方式的相互作用。

要实现理解语文课例,需要从内在与外在两种模式的相互作用中去理解。一种是语文课例的内在结构及其相互关系;另一种是语文课例的外在结构及其相互关系。课例内在结构包括课例的形式结构及内容结构。课例的形式结构因类型不同而有所不同,如教学实录类课例以师生对话为主要形式,教学设计类课例以教学环节为主要形式。课例的内容结构主要指课堂教学的构成要素及要素间的关系。课例的外在结构可分别从时代背景、授课背景以及观评课背景三个方面去考虑。图1具体表示语文课例的结构模型。

三、研究语文课例的操作路径

(一)语文课例的内在结构

课例的内在结构包括形式结构及内容结构。形式结构在上文做了说明,不再赘述。下面详细解释课例的内容结构。课堂教学是一个复杂的构建过程,具有一定的结构性。许多专家学者对课堂教学的构成要素进行分析,如钟启泉教授认为构成课堂情境的要素大体可以分为教学内容、学习主体和人际关系三个要素[3]。崔允漷教授则从学生学习、教师教学、课程性质和课堂文化四个维度建构课堂观察框架[4]。王荣生教授从教案研制和教学实施、学科教学知识以及教育教学理念三个维度考虑课例的构成[5]。教育研究者对课堂构成要素的分析为一线教师提供了理论基础和思维工具,帮助他们更好地理解课堂情境。本文借鉴华东师范大学崔允漷教授的课堂观察理论,将课例的内容结构分为学生学习、教师教学、课程性质和课堂文化四个维度(如图2所示)。以这四个维度及其相互关系为课例内在结构的参照框架,帮助教师系统研究课例,避免以偏概全、见树不见林。

下面以程翔老师的《我教〈哦,香雪〉》课例为例[6],从教师教学的角度切入,探讨教师教学与课程性质、学生学习、课堂文化之间的关系,以揭示语文课例内在结构的逻辑路径。

1.教师教学与课程性质的关系

在《我教〈哦,香雪〉》课例包括以下教学环节:

(1)梳理小说情节

(2)把握核心情节

(3)理解悬念笔法

(4)欣赏人物心理描写,体会作家的创作意图

这些环节与语文课程性质之间有密切关系。根据古德莱德的课程层级理论,教师的教学属于对国家课程的理解与运作层面,体现授课教师对语文课程的理解与实际运用。课例的教学环节符合文学阅读与鉴赏课程目标的具体要求,包含对小说情节、人物形象的把握,对小说艺术表现手法的欣赏,对作品内涵及作者创作意图的理解。此外,课例的教学环节按照课程内容的内在逻辑组织起来,环节之间联系紧密,有效保证了课程目标的落实。如前两个环节着重引导学生理解小说情节的因果逻辑关系以及小说情节与人物性格发展的逻辑关系。后两个环节引导学生理解小说悬念设置、心理描写等艺术表现手法与主题及作家的创作意图的关系。整个教学环节的安排按照课程内容的内在逻辑有机组织起来。因此,学习优秀课例,需要深入理解优秀教师如何处理教学环节与课程性质的关系,

避免碎片化的简单模仿。

2.教师教学与学生学习的关系

课例中的四个教学环节与学生学习之间的关系如何?根据古德莱德的课程层级理论,学生的学习属于体验的课程,如果学生的体验与国家规定的课程目标相契合,则表明教学达成目标。学生最初对小说的体验是不喜欢、无触动,说明学生与作品之间存在隔膜,这是语文教学的普遍难题。教师用什么样的教学手段帮助学生启迪心智、提升素养,接受作品的熏陶呢?程老师在课例中反复用“桥梁”一词,揭示出教师在学生与作品之间所起到的联结作用。如当教师发现学生阅读中忽略“香雪在学校受伤害”这一情节时,教师追问学生们是否也受过类似的伤害,很多学生都举起了手。这一巧妙连接,如同捅破了一层窗户纸,瞬间唤醒了学生的生命体验,学生与作品之间的隔膜被打破。此后,学生主动探究、积极思考,提出很多有价值的问题。当课堂教学结束后,学生经历了从非专业读者向专业读者的转变,实现了学习的真正发生。因此,学习优秀课例,要深入理解优秀教师如何处理教学与学生学习的关系,避免浅表化地简单模仿。

3.教师教学与课堂气氛的关系

教师教学如何与课堂氛围相互作用?课例中课堂气氛呈现出由被动、沉闷到情感激发、思维活跃的变化过程。起初学生的情感和思维活动显得比较被动,学生表示不喜欢课文,教师由此决定将其作为教学的逻辑起点。当教师巧妙打破文本与学生的隔膜之后,课堂呈现出思维活跃的氛围。在教师的引导下,学生的情感和思维层层深入、步步进阶,课堂的气氛既紧张又活跃。这样的课堂气氛的营造有赖于教师对课堂上师生关系的正确认识。课例中,教师始终以学生的学为教学活动的逻辑起点,引导学生运用自己的智慧解决问题。学习优秀教师营造课堂气氛的成功经验,要将课堂气氛置于教师、学生与教学内容的互动关系中来加深理解。

在课例研究中,无论从哪个角度切入,如果课堂结构中不同维度之间存在不一致或相互矛盾,就需要通过深入挖掘课堂教学的深层结构,找出问题所在。只有当教师的教学指导、学生的学习、课程内容以及课堂气氛真正相互统一和协调一致时,这才能算是成功的一堂课。

(二)语文课例的外在结构

理解语文课例的外在结构要处理好课例的时代背景的关系、授课者教学经验、教学理念的关系以及教师自身困惑及他人观评课观点的关系。

1.与课例背景相联系

语文课例的产生密切关联于特定的背景和具体的教学环境。这些背景因素包括课例的时代背景、教育理念、课程教材以及学情等,共同构成了课例产生的环境背景。理解语文课例的背景有助于将课例置在时代和理论发展的背景中,从而更深入地理解课例,避免机械模仿和盲目跟随,有助于将课例与自身教学实践和环境相结合,通过比较来获取启发和经验。

例如,《我教〈哦,香雪〉》这一课例是优秀教师在新课程改革理念的引领下,用具体的课例回答了新一轮课改面临的重点问题,如文学作品如何落实立德树人的根本任务,在课堂教学中学生主体作用如何发挥,课程内容如何结构化以促进深度学习发生等问题。在研究课例时,要将其置于课程改革的背景中,与课程改革的理念联系起来,有助于全面、清晰地认识课例的优秀经验,便于借鉴和吸收。

2.与授课教师的经验与理念相联系

授课教师对课例经验的总结与提炼,对自身教学理念的阐释有助于研究者更深入地理解课例。例如,如果一位新手教师羡慕程翔老师在《我教〈哦,香雪〉》中指导学生的出色教学艺术,但发现学生不太擅长提问,该如何处理?程翔老师在《与青年教师谈备课》一文中阐释了自己从学生问题出发的课堂教学思想[7],总结了如何启发学生提问的宝贵经验。这位年轻教师可以搜索更多程翔老师的相关课例,也可以查找程翔老师关于自身专业发展的文章,了解其教育教学思想的形成与演变过程,从中获得启发。

3.与教师自身困惑及他人观评课相联系

教师自身在教学过程中遇到疑虑时,查阅相关的课例可以帮助他们解决这些疑虑,进一步提高他们的教学能力。如果一位教师感觉自己教学存在的问题是教学环节经常与教学目标脱节,或者教学目标难以落实,那么课例中程翔老师从文体入手,依照文体的内在逻辑有机组织教学环节的经验就非常值得借鉴。如果能够正确地提取出这个课例中指导学生阅读与鉴赏小说的经验,将有助于改进自己的教学方法,提升教学能力。

另外,在课例研究中通常伴随着同行或专家对课例的评价和分析。教师需要正确处理同行专家的评价意见,并善于将自己的判断与课例的评析相结合,取长补短,以促进自身的专业发展。

从教师专业发展角度来看,研究和理解语文课例,缩小理论和实践之间的鸿沟是一个不断建构的过程。不仅需要通过模仿式学习来实现,还需要教师在课堂实践中不断将自己的实践经验与课例经验相结合,将理论与实践有机地融合,最终形成专业的见解和判断,以引导自身不断提高教学水平。

(卢杨 胡春梅,北京教育学院人文与外语教育学院,北京 100120)

参考文献:

[1][2] 怀特海,思维方式[M].刘放桐,译.北京:商务印书馆,2010:44.

[3] 钟启泉,读懂课堂[M].上海:华东师范大学出版社,2015:161-162.

[4] 沈毅,崔允漷.课堂观察:走向专业的听评课[M].上海:华东师范大学出版社,2008:103-104.

[5] 王荣生,高晶.“课例研究”:本土经验及多种形态(下)[J].教育发展研究, 2012(10):44-49.

[6] 程翔,我教《哦,香雪》[J],语文建设,2019(11):35-38.

[7] 程翔,与青年教师谈备课[J],语文学习,2019(7):77-80.

责任编辑:刘 源

读者热线:027-67863517