深度学习理念下的整本书阅读教学策略探究

作者: 张丽娜

摘 要:高一学生在阅读整本书的过程中掌握了略读、精读的阅读方法,具有一定的概括语段内容的能力,但没有形成深度学习的习惯,不能系统归纳出社科类文本的阅读方法,因此,教师要运用深度学习理论,教给学生阅读整本书的方法,积累阅读经验,实现“借助阅读一本书的经验,通晓这一类书的阅读方法”,避免陷入浮躁、肤浅、破碎的阅读。本文提出了发散联系策略、激活情境策略、质疑思辨策略、鉴赏评价策略、以读促写策略等阅读策略,目的是有效提升学生个性化阅读能力、批判思维能力、表达创新能力。

关键词:深度学习 整本书阅读 《乡土中国》

我们在整本书阅读教学中要引导学生围绕主题进行深入思考,提出自己的学习研究观点,从而达到提升阅读能力和思维能力的深度学习目的。以《乡土中国》整本书阅读教学为例,本课题研究中运用了如下阅读策略深度学习,实现了学生个性化阅读能力、批判思维能力、表达创新能力的综合提升。

一、发散联系策略

桑代克认为“学习即联结”,向学习者提供“深度学习”的材料与主题知识的文本必须是“广联结”的。学术专著类书籍,一方面因其各篇章内容本身有内在的逻辑“联结”,各篇的具体内容是主题知识的验证与支撑;另一方面,文章内容和主题知识能联结学生的生活经验与前知识,并能与学生当前或未来生活相联系,达到有广度和深度的“联结”效果。

在《乡土中国》整本书阅读中,通过发散联系策略,运用批注式阅读方法,理解文本内容与主题知识的支撑关系,了解具体多样性的关联延伸方法,来打通课堂精读范例、社会生活与学生知识经验三者之间的联结,甚全用多元观点的对比,文本材料与学生已有观念的冲突,生成有足够广度和深度的联结网。

课堂切片:《乡土中国》第八章 礼治秩序 批注式阅读教学设计

发散联系法

1.回溯历史法

示例:第3段原文1:望文生义地说来,人治好像是指有权力的人任凭一己的好恶来规定社会上人和人的关系的意思。我很怀疑这种“人治”是可能发生的。

批注:自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,历代封建王朝统治者其实都在遵循“外儒内法”的政治原则,“凭一己的好恶”以儒家礼、乐、道德引导人的自律,同时又实行刑法制度制约他人。

批注练习:第3段原文2:如果共同生活的人们,相互的行为、权利和义务,没有一定规范可守,依着统治者好恶来决定。而好恶也无法预测的话,社会必然会混乱,人们会不知道怎样行动,那是不可能的,因之也说不上“治”了。

批注(学生批注示例):单纯依靠最高统治者(如皇帝)的好恶来统治百姓,必然会引发一系列的矛盾,如历史上的亡国之君商纣王、隋炀帝等就是依着自己的好恶,施行暴政,引起了人民的反抗。

2.前后章节勾连法

A.联系上文观点

第4段原文:所谓人治和法治之别,不在“人”和“法”这两个字上,而是在维持秩序时所用的力量,和所根据的规范的性质。

批注:点明“人治”和“法治”区别的重要依据:①维持秩序时所用的力量;②所根据的规范的性质。审理罪犯的虽然是法官,但他依据的是法律,仍然是“法治”,而非“人治”。

B.联系前章观点

第9段原文:从每个人说,在他出生之前,已经有人替他准备下怎样去应付人生道上所可能发生的问题了。他只要“学而时习之”就可以享受满足需要的愉快。

批注:此处呼应《再论文字下乡》“当一个人碰着生活上的问题时,他必然能在一个比他年长的人那里问得到解决这问题的有效办法,因为大家在同一环境里,走同一道路,他先走,你后走;后走的所踏的是先走的人的脚印,口口相传,不会有遗漏”。乡土社会这种世代相传的经验逐渐变成后辈遵循的传统。

3.关照现实法

第10段原文:但是在乡土社会中,传统的重要性比现代社会更甚。那是因为在乡土社会里传统的效力更大。

批注:传统的效力在乡土社会中比现代社会更大。比如,传统村里人“敬惜纸字”,字、纸都是有神灵的,不可亵渎。小孩子更是要敬畏字纸,不能随便乱丢,地上如有纸屑,必须捡起来,否则会挨一顿很严厉的教训,这在现在的城里孩子看来是不可思议的。还有农村“闹婚”的传统,在现代社会甚至是违法的。

设计目的:以第8章为深度学习的典型范例,“发散联系”拓展学生思维的广度和深度,进而关照现实,迁移运用。接下来学生用所学方法自主阅读第9—11章的内容,并做批注,培养阅读议论性学术专著的深度思维习惯,提出个人见解。

二、激活情境策略

认知理论认为,知识是学习者在具体情境中自主构建的知识谱系。作为培养“核心素养”的整本书阅读活动也应该激活真实的阅读情境,学生面对的阅读材料是已经去情境化后留下的抽象的概念,需要教师运用教学智慧,或者设置问题,或者运用生活情景、影视作品、数字化网络资源等,提高阅读效率。

新《课标》指出:“应关注学生学习方式的转变,做好学生语文学习活动的设计、引导和组织,注重学习的效果。”语文教师应发挥学科优势,创设学习情境,不断扩展学生语文实践的路径和形式,让学生在真实的语言运用情境中不断提升语文素养。如:引导学生阅读《乡土中国》的相关章节,设计情境任务:学生通过查阅资料的方式,大致了解家乡陕西的历史、名人、景观和习俗,学习小组确定一个主题和内容,采访、考察,收集实物资料,结合《乡土中国》的内容和自己收集的资料,写一篇关于家乡文化的调查报告或《家乡人物(风物)志》,并以 PPT 形式展示成果。这样设计不仅将整本书阅读情境与身边的生活情境相关联,而且学生在调查身边生活的同时,能够加深对“乡村社会”独特现象的理解。这样的设计能引导学生变被动阅读为主动阅读,实现学习方式的转变。

课堂切片:《乡土中国》第八章 礼治秩序 批注式阅读教学设计

情境引申法(生活情境、影视作品等)

第11段原文:一个在乡土社会里种田的老农所遇着的只是四季的转换,而不是时代变更。

批注:联系鲁迅的小说《阿Q正传》《风波》《药》等情境,辛亥革命发生后,老百姓都只知道“换天了”,只想又换了一位新皇帝,根本不了解革命的真正含义。

批注练习:

第15段原文:礼并不是靠一个外在的权力来推行的,而是从教化中养成了个人的敬畏之感,使人服膺;人服礼是主动的。

学生批注:“礼”是通过教化养成的个人敬畏之感。这在《白鹿原》中白孝文和黑娃的身上体现最为明显。白孝文从小在族长父亲白嘉轩的教导下,熟悉族规,而黑娃从小便不喜欢读书,少了几分封建宗法制的束缚,多了几分反抗的叛逆精神。《祝福》中的柳妈等人都自觉遵守封建礼教。

设计目的:运用阅读课堂创设情境,引导学生联系小说、影视作品等,深入理解文章观点,实现课内外的延展。另外还可以向学生介绍小说《活着》《平凡的世界》,影视剧《秋菊打官司》《幸福到万家》等相关情境,加深对“乡土”社会礼治秩序的了解。

三、质疑思辨策略

奥地利教育学者夏特·巴姆贝尔说过:“阅读首先是一种感受活动。人们通过视觉器官认识了语言符号,这些语言符号反映到大脑中转化为概念,许多概念又组合成较大单位,成为完整的思想,然后发展成为最复杂的思维活动——联想、评价、想象等。”可见,思维在阅读活动中的重要作用,质疑思辨,能增强思维品质。

《乡土中国》阅读中应重视从思维认知能力建构的角度,培养学生的批判性思维。阅读教学中要更加注重学生对文本内容的思考,阅读中教师要引导学生筛选、鉴别信息,自我思考,在思维的批判中产生深刻的认知,学会运用概括、分析、综合、推论、评价等方法思辨作者的观点,质疑文中的结论,培养学生的创新意识,表达个性化观点,提高深度思考能力。如作者当时为什么提出“文字不需要下乡”的观点,持着这样一种与众不同、看似逆时代潮流的观点。质疑分析,研读文章后学生得出结论:当乡民不需要文字就能生活时,推行文字下乡没有用;当乡民需要文字时,才能推行文字下乡。这样在阅读中思维训练就彰显了思维的批判性和深刻性。

课堂切片:《乡土中国》第八章 礼治秩序 批注式阅读教学设计

批注练习:根据文中第7、15、16段所引用的“子贡欲去告朔之饩羊”“颜渊问仁”材料和“曾子易箦”的故事,批注你对古人主动服礼现象的看法。

学生批注:1.人们对礼的服膺是从教化中养成;2.礼是社会公认的行为规范,对礼的主动遵守和维护就是对社会秩序的自觉维护,是一种值得肯定甚至令人感动的行为;3.但是,礼也有不合情理、不合时宜之处,如果顽固不化、不知变通,如“曾子易箦”就显得迂腐可笑。

四、鉴赏评价策略

整本书阅读教学的课程目标要求提升学生的阅读鉴赏能力,提升思维品质。鉴赏能力要求阅读主体在对文章内容理解的基础上,进一步对文章进行鉴别、欣赏和评价。教师应教给学生积极思维的方法:归纳法、分析法、溯源法、比较法、假设法、求异法等方法,训练学生的思维能力。

在整本书阅读与研讨中,鉴赏目标都应该定位到语文学科上,需要将语文知识和技能充分地融合到整个活动中,去完成活动中设定的各项任务,以求巩固、拓展或获得新的语文知识和能力。运用《乡土中国》阅读教学,从论证技巧的角度引导学生鉴赏,提高学生鉴赏议论性学术著作的水平,从而使学生的学习过程更有深度:从切身体验到高阶思维提升。

课堂切片:《乡土中国》第八章 礼治秩序 批注式阅读教学设计

鉴赏评价法(包括修辞手法、语言风格、论证手法等角度)

论证技巧——比喻论证、对比论证、举例论证

12段原文:全段

批注:举例论证,房东老太太土方治孩子假牙的例子,正是为了证明乡土社会世代相传的传统很有效,老百姓世代相传,并不需要深究其中的科学原理,这便是乡土社会重视传统的缘由。

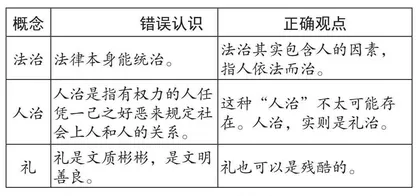

分析方法:批谬法,指的是举出一般的错误认识加以批驳后,提出正确的观点。

学生批注(论证方法):作者举了4个例子来证明“礼并不带有‘文明’,或是‘慈善’,或是‘见了人点个头’、不穷凶极恶的意思。礼也可以杀人,可以很‘野蛮’”这一观点。4个例子:1.印度有些地方烧死妻子给丈夫陪葬,是符合礼的;2.缅甸有些地方用杀人来完成成年礼仪,是符合礼的;3.军队中杀人拿来祭旗,符合军礼;4.子贡想把每月初一告祭祖庙的羊废去不用。孔子说他是爱惜那只羊,但更应该爱惜这种礼。作者在提出观点时运用了批谬法,更能吸引读者思考其独到的见解,接着运用举例论证,使论述的观点更有说服力。

设计目的:学习议论性学术著作的论证方法,研究作者分析问题的思维方式,学会运用语文知识分析文本,提高阅读鉴赏能力,为学生写研究性小论文提供思维方式和研究方法,为下一步“以读促写”做准备。

五、以读促写策略

《乡土中国》整本书阅读中,学生能积累具有理性精神和逻辑性更强的语言材料,并且通过“以读促写”活动,建构起自己的言语表达系统,丰富自己的语言材料库。通过对文中观点进行鉴赏评析,写成读书报告、小论文、调查报告等,培养学生深入剖析问题的意识与能力。

写作题目,可以根据阅读课堂目标灵活设置。1.可以就整本书设计,完成1000字小论文。如要求学生研讨写作《〈乡土中国〉的变与不变》,对照自己家乡或当下中国社会现状,如新农村建设、乡村企业、干群关系、外出打工、子女教育、医疗保险、天价彩礼、人情来往负担等,请选择感兴趣的方面,将调查结果整理成小论文。2.就文中的某个观点发表看法,写读书报告,每篇400字。如文中说“乡下人在城里人的眼中是愚的”,“在乡土社会中文字是否被需要”等发表自己的看法。3.联系现实,以写启思,完成800字议论文写作。将书本知识拓展到书本之外的现代世界,增加学生对乡土文化现代价值和局限性的思考,引导学生在思想上更广泛、更深层次构建《乡土中国》与当代社会生活之间的联系。如介绍一篇美国作家写的《中国是如何控制住新冠疫情的》,联系《乡土中国》相关知识思考:作为一个中国年轻人,从这场危机中你能得到什么,改变什么,中国年轻人能做什么促进中国社会现代化转型,试将观点写成800字思辨性高考议论文。

参考文献:

[1] 王璐、肖陪东《深度学习导向下的高中语文教学策略》,《语文建设》2020年第9期。

[2] 贺卫东《“整本书阅读”教学的本质、功能与问题消解》,《课程·教材·教法》2020年第7期。

[3] 邓彤、王从华《〈乡土中国〉整本书阅读》,上海教育出版社2020年。

[4] 张硕、荆文萱《困境与反视 高中语文整本书阅读探讨》,《语文月刊》2022年第6期。