基于核心素养的高中历史单元教学设计研究

作者: 王金丽

摘 要:历史学科五大核心素养的培养是历史教学的终极目标。在实际教学中,如何将历史学科核心素养落实到位,是需要广大教师深入思考、广泛探究、不断反思的重要课题。单元教学设计正是培养学生核心素养的有效途径之一。基于此,本文主要就基于核心素养的高中历史单元教学设计展开研究,以期打造历史高效课堂,致力于教学质量与效率的同步提升。

关键词:高中历史 核心素养 单元教学

大量教学实践表明,单元教学理念在高中历史教学中的渗透,从系统论视角突破了以往历史教学模式的束缚,更有助于学生基础知识的学习与核心素养的培养。尤其是在当前大力推行历史新《课标》、使用历史新教材的教育背景下,注重单元教学设计,在引导教师脱离“课时主义”窠臼、助推学生核心素养培养、促进历史教学效率提升等方面的作用十分明显。

一、构建“学本”课堂,在“五环递进”中实现单元教学的全面贯通

所谓教学模式,即在相应教学理念引领下形成的比较固定、相对规范的教学程序。历史教学要依循一定的模式,但不能被模式所束缚。换而言之,历史教学既要有“常式”,也要有“变式”。这不仅是实现高质量、高效率教学的基本要求,同样是核心素养引领下推进历史单元教学的重要标准。其中“常式”也就是常规教学模式,而“变式”则需结合单元教学的具体需要适时变通,以期在“常式”与“变式”的整合中做到高效教学。纵观现在的“学本”课堂,其主体依然是“教与学”的二元结构,这一固化模式必须及时创新,在单元教学实践中,可依循学、议、点、练、延“五环递进”模式推进教学,细化而言:

第一个环节为“学”,重点在于搞清楚目标与引导学生进行自主性学习,强调创设良好的“学”氛围,从“学什么”“怎样学”两点切入给学生提供方法与技巧上的引导,使得他们可以自主学习、踊跃学习、深入学习;第二个环节为“议”,以有效措施引导学生各抒己见、分享学习,围绕学生在学习期间遇到的问题特别是同重难点知识相关的问题展开探讨,鼓励他们踊跃发言,勇敢地阐述个人观点,并就这些观点展开探讨;第三个环节为“点”,点拨的内容较为多元,重点、难点、方法、思路等皆有涉及,该环节是引导学生内化核心素养的关键所在,教师要给学生解疑释难,将遇到的知识、心理、思维难题逐个击破;第四个环节为“练”,要求多多开展课堂练习,形式上可以将学练结合,可以边讲边练,也可以学完再练,目的在于给学生提供将知识付诸实践的机会,引导他们应用知识、锻炼能力,并从中获得更真实的教学反馈;第五个环节为“延”,也就是要适当延伸、及时拓展,基于教材内容补充更多与之相关的课外素材,诸如乡土素材、时政素材等,需强调的是,这些延伸必须源于教材、高于教材。学、议、点、练、延五个环节环环相扣、循序渐进、逐层深入,依托于这一“五环递进”的教学模式,可实现历史单元教学的全面“贯通”。

二、明确单元教学目标,促进单元教学内容的重组与教学框架的搭建

教学目标是整个单元教学的重要“纲领”,搞清楚教学目标是单元教学设计的基础,其作用在于自宏观视角掌控整个教学过程,基于单元知识内容设置好与之相应的教学目标,教师可以更好地洞悉单元教学框架与具体要点。学生也可以以此为引领搭设更为完善的知识结构,将碎片化的知识内化为整体的认知结构,促进学生核心素养的全面发展。在高中历史教学中,单元教学目标的设定,需要教师依据课程标准的总体要求进行设计。历史新《课标》会基于各单元内容提出一定的学习要求,这些要求可为单元教学目标的设置供以有效引领。然而,新《课标》所提出的整体要求要想进一步转变为具体的教学目标,还应综合考量如下因素:首先必须有助于学生核心素养的培养,其次必须具备可执行性与可检测性。在此,以《晚清时期的内忧外患与救亡图存》这一单元为例,可以将单元教学目标设置为:其一,通过察看历史地图与相关史料,了解列强侵华的过程及其对当时的中国社会带来的不良影响(时空观念、史料实证);其二,查阅一些近代典型人物的相关事迹,体会当时不同阶层为拯救民族危机所付出的艰辛与努力,并探究其产生的历史影响及存在的局限性(家国情怀、历史解释);其三,基于对晚清时期中西方国家在发展水平上的差异,探讨生产力的发展、生产关系的变化同近代中国社会转型的关系(唯物史观)。

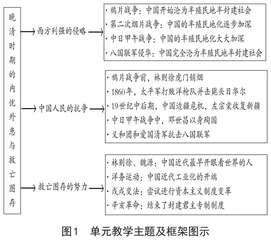

基于核心素养的单元教学设计需深层次剖析教材内容,不能仅仅局限于历史教材与相关参考资料的粗略翻阅上,而需以单元主题为核心,就整个单元知识点做全面梳理并重新加以重组与优化。这里提及的“单元”指的是“学习单元”,而并非简单的“内容单元”,评判标准在于各部分学习内容之间有没有受到同一“大任务”的引领,能不能在学习目标、具体内容、推进过程、评价考核等层面构建为一个完善严谨的“整体”。围绕单元教学目标就教材内容加以梳理、重组、优化,逐步搭设教学框架的过程是整个单元教学设计的重点所在,其重点任务在于搞清楚单元内各课时内容之间的关系,以此形成更具系统化、关联性的单元教学框架。具体而言,在实际执行中,一是要立足单元主题明确课时主题,同时理清各课时主题间的关系,二是要立足单元主题巧妙设置好不同课时的组合,联通单元教学内容,凸显单元知识要点,脱离于课时的束缚对教学内容加以重组,以此提升整个单元教学的逻辑性。在此,同样以《晚清时期的内忧外患与救亡图存》这一单元的教学为例,其教学主题及框架可做如下优化(如下图1):

三、设计好教学问题,以问题为引领推进历史单元整体教学

课堂教学离不开问题的引领,问题带动思考,思考则引领着问题的探究与解答、知识与方法的累积与核心素养的培养与发展,教师应以问题充当推进教学活动的着力点,立足单元内容本身的逻辑性设计好针对性的教学问题。基于核心素养的单元教学设计,问题的表现形式更具多元性:要有凸显重点的设问,也要有突破难点的疑问,要有明确目的意图的点问,也要有以某个知识点为中心的串问与追问,要有师对生的提问,也要有生对师、生对生的发问或询问……通常而言,那些知识性、总结性问题,学生在察看教材、史料之后便可自行找到答案,那些分析性、综合性问题,经过合作探讨或教师指导后也容易处理好,而评价性、应用性问题对于学生而言难度较大,可以引导学生进行探究性学习,有的放矢地突破重点。

以《20世纪下半叶世界的新变化》单元中“冷战”这部分内容的讲解为例,可以串问、追问的形式进行,设置一连串问题,诸如“冷战的序幕为何是由英国人拉开的?”“杜鲁门主义为何成为冷战开始的标志?”“冷战给我国带来哪些影响?”“冷战给后世带来哪些启示?”如此,以追问、串问构成“问题链”,引导学生更轻松、有效地建构知识框架。对于“美苏争霸”这一重点的讲解,可以设置“所恃何长图争霸”“龙争虎斗何争霸”“畅所欲言议争霸”三个问题,以此引导学生逐层递进了解史事、理解史事、见解史事。学生的自主学习活动同样可以以问题作为引领,例如,有学生在利用时间轴梳理美苏双方在政治、经济、军事方面的争锋时察觉到,“北约”的成立时间要比“华约”早六年之久,问题由此发出:既然是两方处于“针锋相对”状态,为什么“华约”晚成立这么久呢?如此,通过进一步的追问、发问,更有助于触发学生的深层次思考与探究。

四、积极搜寻更多史料,依托史料情境引导学生提升核心素养

历史单元教学设计需要以史料情境的打造为依托,历史是发生在过去的事情,于学生而言相对陌生,要想引导他们更好地理解特定时空内出现的人与发生的事,便需要有针对性地打造历史情境,让学生置身于情境当中学习、认识历史事件。此外,利用史料打造历史情境同样也有助于培养学生的时空观念与史料实证能力。在具体执行中,需把握好如下两方面内容:一方面,要强调史料的真实性与适切性,在实际教学中,有些教师为提升教学的趣味性,有时会虚构一些历史上没有的人物与故事,尽管这样的情境也能让教学更加形象、有趣,却同历史的真实性原则相背离,是必须避免的。与此同时,史料的选取需注重适切性,但也不应为了所谓的情境打造而随意截取其中的一言半语,唯有对相关史料加以深入剖析与梳理其中的逻辑,方能更为接近历史真相,打造更具真实性的史料情境。

另一方面,史料情境的打造需重视学生的情感领悟。古代史教学涉及的一些文字史料通常以文言文形式呈现,这便加大了学生的理解难度,所以,在打造史料情境时要尽可能地避免使用那些过于晦涩、难理解的史料,尽量搜寻那些兼具真实性、形象性、精简性、适切性的史料来展现具体的历史事件,将学生引入更为真实的历史现场。此外,在给学生展示史料前,为更好地打造历史情境,还需及时添补一定的背景资料,如果在学生不了解相关历史背景的状况下生硬地出示史料,学生难免感到困惑。在实际教学中,要以客观、形象、适切的史料打造情境,诸如文献、图片、影像、地图等等,以此帮助学生学习历史知识。史料情境的打造除了注重基本的知识学习引领之外,同样也强调学生共鸣情感的生成。总而言之,一个真实有趣、形象直观的史料情境,可以更好地引导学生调动自身已储备的历史知识展开深入学习,让他们化身为历史学家,在特定的历史情境中,站在历史人物的立场分析他们的选择,洞悉整个事件的来龙去脉,并理清线索、把握规律。

五、优化教学评价机制,以辩证有效的教学评价助力学生能力的提升

在应试教育理念的长期束缚下,历史教学评价机制一直都是唯分数论,以分数作为评价学生的唯一标准,这一方式虽然直截了当,却过于片面、固化,忽略了学生过程性表现以及核心素养的培养情况。学生能不能实现由基本的三维目标到学科核心素养的转变,通过教学评价便可一目了然,历史单元教学质量与效率提升难的一个重要原因也正在于缺乏周密细致、针对可行的评价机制,单元教学评价机制的优化必须引起广大教师的足够重视。具体要点如下:

其一,评价要注重学生的过程性表现,在教学实践中,参照教学目标、评价的设计就学生的学习表现与所得收获给出辩证真实的反馈与针对有效的过程性评价,促使学生在学习过程中可以及时获得相应反馈,并以此调整学习进度、优化学习方法。也可以设置百分比评价机制,将过程性、结果性评价整合于一体,将定夺最终评价结果的因素一分为二,一方面要彰显结果性评价在目标激励方面的重要影响力,另一方面要突出过程性评价的引导效力。其二,评价要综合考量学生的差异性,促进学生的整体进步,即便学生在思维模式、学情水平、理解能力、言语表达等方面各有其差异性,但在单元教学中,他们可以依靠不拘一格的学习活动获得展示自我的空间与机会。以此为基础,在开展单元教学评价时,一是要配备完善、统一的评价准则。二是要立足于学生的个体差异,就学生在学习期间的不同表现给出与之相宜的评价与建议,达到“以评促学”的目的。其三,要致力于提高单元教学评价的开放性,由于历史单元教学所涉及的学习活动形式较为多元,针对学生做出的评价也不能局限于简单固化的纸笔测试层面,而要依托于多元方式展开评价,比如说应用实践、口语表达、小论文写作等;与此同时,还要致力于评价主体的多元性,比如说学生自评、教师评价、生生评价等,也可以增设家长评价,运用多元方式、依托多元主体,使得学生的历史学科核心素养得到更客观、有效的评价。

综上所述,伴随新课改的不断深入,学科核心素养的培养日益成为各学科教学的重难点。在此背景下,教师在推进历史单元教学之余,还应与时偕行,以核心素养的培养为重要引领,将更多精力放在教学设计的优化上,方能打造出更高质量、更高效率的高中历史课堂。

参考文献:

[1] 蒲艺果《指向历史核心素养的单元整体教学设计研究——以人民版历史必修1第九单元〈当今世界政治格局的多极化趋势〉教学设计为例》,《广西教育(教育时政)》2020年第1期。

[2] 刘瑾《基于学科核心素养的高中历史单元教学设计研究》,华中师范大学2022年硕士论文。

[3] 杨进玲、陈新民《指向核心素养的高中历史单元教学设计探讨》,《教学月刊·中学版(教学参考)》2019年第11期。

[4] 杨进玲《高中历史单元教学设计策略研究》,杭州师范大学2020年硕士论文。

[5] 廖玉玲《核心素养视域下高中历史大单元教学设计探究——以部编教材〈中外历史纲要〉为例》,《广西教育》2023年第17期。

[6] 侯梅《高中历史单元教学设计探索》,《中学历史教学参考》2023年第15期。

[7] 关娴娴、张玉娟、杨晓军《高中历史大单元教学的实施策略》,《教育理论与实践》2022年第14期。

[8] 陈晓梅《指向核心素养的高中历史单元教学设计策略》,《广东教育学会2021年度学术讨论会暨第十七届广东省中小学校长论坛论文选》2021年。