核心素养背景下的初高中历史教学衔接初探

作者: 王若恩

摘 要:初高中历史教学的有效衔接是提高高中历史教学质量的途径之一。本文以部编版《中外历史纲要》(上册)第7课《隋唐制度的变化与创新》为例,研究初高中历史教学衔接中存在的问题,认为高中历史教师要遵循学生的心理特征和认知规律,研究初高中课程标准,熟读初中历史教材,充分了解学情,有效整合教学内容,这样才能帮助学生更好地适应高中学习,提高历史学科核心素养。

关键词:核心素养 初高中历史 教学衔接

笔者认为初中和高中是两个既紧密相连,又有所区别的学段,都以立德树人为根本任务,以培养和提高学生的历史学科核心素养为目标,初中的历史学习已经为高中的深入学习奠定了坚实的基础,做好初高中历史教学衔接的研究工作可为高中历史课堂教学质量的提高提供有益的帮助。

一、初高中历史教学衔接存在的问题

(一)高中历史教师缺乏对初中历史课标的研究

教师是教学活动的实施者,组织者,初高中历史教学衔接活动也必须依靠教师来完成。课程标准规定课程性质、课程理念、课程目标和课程结构等,是教师进行教学的依据。研究最新的初中历史课程标准,便于高中教师了解初中的历史教学活动和学生的核心素养能力水平。但是,大多数高中历史教师的教学活动都是从高中课标和教材出发的,忽视了初高中历史课标之间的紧密联系。无论初中还是高中的历史课程标准都是围绕立德树人的根本任务展开的,都以培养学生的核心素养能力为目标,旨在让学生通过学习形成正确的价值观、必备品格和关键能力。高中学生的学科核心素养能力是在初中水平的基础上,提出了更高的要求。学生的学科核心素养能力是一个不断发展,持续提升的过程。高中教师必须对初中历史课程标准进行研究分析,找出初高中历史课程标准之间的密切关系,才能更好地开展高中历史教学活动。

(二)高中历史教师缺乏对初中历史教材的学习,不了解学情

大多数高中历史教师只注重研究高中历史教材,忽视了对初中历史教材内容的研究和分析。初中教材是以通史体系编排的,课程内容包括中国古代史、近代史和现代史;世界古代史、近代史和现代史,以及跨学科主题学习等七个板块,学生通过三年的学习,初步把握中外历史的基本线索,对基础知识已经掌握,能够认识不同历史时期的特征。因此,高中教师需要大致了解教材内容,与学生建立对话交流的沟通途径,知道学生的知识储备,才能对学情有充分的了解,才能有的放失地展开教学活动,才能提高教学的质量。

(三)高中历史教师缺乏与初中历史教师的交流。

通过问卷调查和与学生访谈的方式发现,对于完全独立高中来说,初高中历史教学衔接几乎处于一种空白状态,高中教师和初中教师的交流很少,不了解初中历史教学的方式和侧重点,对初中历史教学方式的研究也比较欠缺。在高中历史教学中,教师基本依照普通高中历史新《课标》和新高考的要求来开展教学,但对高一学生的学情分析和思维能力水平的了解不够,出现了教学与学情脱节的情况。

二、初高中历史教学衔接的策略

(一)遵循学生的心理特征和认知规律

对于刚刚进入高一的学生来说,他们大多数人的学习方式和思维方式依然停留在初中阶段,即相对注重对历史知识的记忆和巩固,对历史问题的思考和分析较少。而高中历史教学要求在夯实基础知识的同时,进一步拓宽学生的历史视野,提高历史思维能力,逐步学会对历史和社会的理性思考。鉴于这种情况,高中教师要遵循高一学生的心理特征和认知发展规律,运用历史情境再现、问题导向、史料探究等多种教学方式,并结合现代教育技术资源,有针对性地展开教学,上好开学后的第一课,对激发学生学习历史的兴趣,转变学生学习和思维的方式,实现初高中平稳过渡,提高历史学科核心素养具有重要的意义。

(二)对比初高中历史课程标准,有目标地开展教学

要做好初高中历史教学衔接工作,必须对初中和高中的历史课程标准进行深入研究和对比。

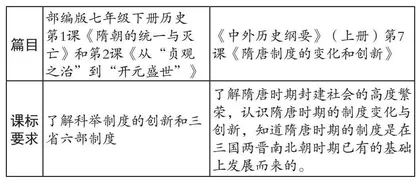

笔者对部编版七年级涉及隋唐制度的第 1 课《隋朝的统一与灭亡》和第 2课《从“贞观之治”到“开元盛世”》同高一教材《中外历史纲要》(上)第7课《隋唐制度的变化和创新》的课标要求进行了对比。

从课程目标来看,初中和高中的历史教学都注重培养学生的学科核心素养能力。学科核心素养是各个学科育人价值的充分体现,是学生通过学科学习逐步形成的正确价值观、必备品格以及关键能力。历史学科的核心素养是唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀。然而,以本课为例,初中历史教学的素养目标重在让学生知道科举制度的建立及发展过程,了解唐朝建立了三省六部制度;高中历史教学建立在初中历史学习的基础上,要求教师通过历史情境、活动探究和史料研读等方式,引导学生认识隋唐时期制度变化与创新的意义,形成史料实证意识和历史思维能力。

(三)熟悉初中历史教材,充分了解学情

《普通高中历史标准》明确说明了初高中历史课程之间的关系。高中历史课程在结构的设计和内容的编排上,既注意到了与义务教育历史课程的有效衔接与贯通,又注意到了二者的区别,显示出高中阶段历史课程与义务教育阶段历史课程之间的不同,使学生在义务教育的基础上能进一步掌握历史知识和技能,拓宽历史学习的视野,强化历史思维能力,树立正确的历史观念。

要做好初高中历史教学衔接,高中历史教师必须对初中历史教材有详细了解,这样才能合理设计教学过程,开展课程教学。以《中外历史纲要》(上册)第7课《隋唐制度的变化与创新》为例。高中课本中,汉至隋唐间政治经济制度的变化与创新主要涉及三部分内容:科举制度、三省六部制和两税法。这部分内容分布在部编版初中七年级历史下册第1课《隋朝的统一与灭亡》和第 2 课《从“贞观之治”到“开元盛世”》中。隋唐的建立结束了数百 年的政权分立状态,它创建的科举制度,以考试方式选拔人才,促进了社会阶层 的流动,扩大了统治基础,逐渐成为后世选拔官员的主要途径。“明确中央机构的职权及决策程序”使学生对唐代的中央官制有了初步了解。高一学生已经对科举制度和三省六部制度有了一定程度的了解,在教学过程中,我们就可以通过提问、引导的方式,快速复习科举制的内容,并出示材料让学生进一步分析科举制度的影响。然后,把学习的重点放在三省六部制和两税法上,让学生理解、分析问题。既突出了重难点,又能有效提升了学生的学科核心素养能力。

三、初高中教学衔接的课例分析

要做好初高中教学的衔接工作,高中教师必须在课前做好准备工作。这些工作充分体现在教师的教学设计上。下面笔者以部编版高一《中外历史纲要》(上册)第7课《隋唐制度的变化与创新》为例,根据学情来整合教学内容,落实和提高学生的核心素养,体现初高中历史的教学衔接。

第7课《隋唐制度的变化与创新》教学设计

(一)课标要求

了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识隋唐时期的制度变化与创新,知道隋唐时期的制度是在三国两晋南北朝时期已有的基础上发展而来的。

(二)教学目标

1.通过时间轴、图片、表格等形式,引导学生自主探究汉唐之间政治经济制度的变化,培养学生的时空观念。

2.在识记隋唐时期制度变化与创新等知识的基础上,以小组讨论、史料分析等方式,探究科举制度、三省六部制和赋税制度的影响,培养学生的史料实证和历史解释能力。

3.引导学生分析材料,树立经济基础决定上层建筑,具体问题具体分析等唯物史观,理解制度的变化创新是古代知识分子集体智慧的结晶,培养学生的爱国爱家情怀。

(三)学习目标

1.梳理魏晋南北朝至隋唐时期的选官制度的变化、多角度归纳科举制的历史作用。

2.绘制唐朝三省六部制度的示意图并结合相关史料分析其特点和影响。

3.比较租庸调制和两税法的内容,思考两税法实行的背景、创新和影响。

(四)教学重难点

重点:科举制的创立、三省六部制度的确立、租庸调制的进步性和两税法的突出特点。

难点:汉唐间赋税制度的变化

(五)教学方法

小组讨论法、列表法、角色扮演法、史料分析法

(六)教学时间:2 课时

(七)教学过程

1.导入:以唐代诗人孟郊的登科后导入新课。

登科后

昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

设计意图:通过诗歌欣赏,提示学生分析孟郊春风得意的原因,引出唐代的选官制度——科举制度。利用初中学过的诗歌导入到科举制度上,能有效与初中知识达成衔接,降低学生学习的难度,激发学生学习的兴趣。

2.科举制度:

(1)引导学生复习中国古代出现的选官制度:世官制(血缘)——军功爵制(军功)——察举制(品德)——九品中正制(门第)——科举制(才能)

(2)学生根据课本内容和所学知识阐述科举制度的产生及发展过程。

设计意图:这部分知识学生在初中已经学过,让学生快速浏览课本,完成填空,熟悉隋唐时期科举制创立和发展的过程即可。

(3)展示材料引导学生分析总结科举制度的影响,培养学生的史料分析能力,构建唯物史观,这是高中教学的重点。

科举制的影响:以文取材,相对公平客观,提高官员的文化素质;在全社会形成重学风气,有利于儒家文化的传播;把选官的权力由地方收归中央,加强了中央集权。但明清时期,八股取士严重禁锢了文人的思想,阻碍了社会的进步。

3.三省六部制度:

引子:孟郊考中进士后,进入政府做官,

(1)引导学生梳理秦至唐中央官职的变化(从三公九卿到三省六部制)

(2)学生活动:以水利工程的兴修为例,让学生在解决问题的过程中理解三省的职能和彼此之间的关系,并总结三省六部制度的影响。

设计意图:以问题为引领,通过问题的解决培养学生运用知识的能力和历史解释能力。

4.赋税制度的变化

引子:赋税制度是指国家为了满足财政需求而对土地、人口、财物等征收的财政收入。在中国古代,赋税制度也是财政收入的主要来源,主要用于国家建设和维持官员的工资等开支。

(1)以问题串的形式,考查学生对基础知识的掌握情况。

问题:隋唐时期出现了哪些赋税制度;租庸调制的含义是什么;租庸调制征税的对象是谁;租庸调制与均田制的关系是什么?

(2)通过表格对比分析租庸调制和两税法的区别,引导学生总结两税法的积极影响,培养学生历史解释的能力。

两税法的积极影响:简化了税收名目,扩大了收税对象,增加了国家的财政收入。改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,放松了政府对农民的人身控制。

(3)通过课后材料,引导学生分析两税法的消极影响,让学生学会用一分为二的观点看问题。

4.课堂总结

隋唐时期创立了科举制、三省六部制和两税法,在官员选拔、中央官制和赋税征收方面做出了重大调整,为“贞观之治”和“开元盛世”的出现奠定了政治基础。

初高中历史教学衔接是一个需要不断研究的话题,高中教师对义务教育阶段历史课标的研究、教材内容的解读和学情的了解,对促进高一学生快速适应高中历史教学,转变思维模式,提升历史学科核心素养具有重要的意义。

(王若恩,1987年生,男,汉族,甘肃庆阳人,大学本科,中学一级教师,研究方向:中学历史教学)

(本文系2022年度庆阳市教育科学规划一般课题“核心素养视域下初高中历史教学衔接课例研究”系列成果之一,课题立项号:QYKTLX〔2022〕343)