聚集经济理论视域下市域产教联合体运行机制与发展策略

作者: 赵晶晶 钱净净

摘 要 聚集经济理论下,市域产教联合体的功能在于通过聚集经济的三大机制:共享、匹配和学习,促进城市内企业和职业院校在技术革新较快的环境下,充分发挥共享基础设施和行业信息、匹配岗位和学生禀赋、促进产教双向学习等机制,培养适应岗位需求、符合社会需要、支持城市可持续发展的高素质技术技能人才,提升职业院校学生的人力资本水平,进而提高企业的生产效率和技术水平。市域产教联合体需要各级政府加强政策体系化设计,通过构建合理的利益机制,激发企业和职业院校积极对接、深度融合,实现资源在实体和网络空间的高效利用,充分释放联合体聚集经济的正外部性,促进城市产业转型升级和经济可持续发展。

关键词 市域产教联合体;聚集经济理论;产教融合;运行机制

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)01-0049-08

一、引言

为贯彻落实党的二十大精神,完善现代职业教育体系,教育部出台了“一体、两翼、五重点”的战略举措。其中“两翼”之一为市域产教联合体,是职业教育改革的重要载体。2023年10月,教育部办公厅公布了首批市域产教联合体名单,全国共有21个省区市的28个项目获批。江苏省共获批3项,位居全国之首;上海、天津、安徽、四川、广东分别获批2项;北京、浙江、河北、江西、湖北、湖南、广西、重庆、贵州、黑龙江、吉林、辽宁、福建、陕西分别获批1项。我国首批市域产教联合体主要分布在东部沿海地区、长江中部地区与大西南地区,且28个项目全部位于胡焕庸线①之内。沿海地区获批数量显著高于其他地区,北部沿海、东部沿海和南部沿海三个沿海地区获批数量总和为14个,与其他5个地区的数量总和相当。

习近平总书记在2024年全国教育大会上指出,要构建职普融通、产教融合的职业教育体系,大力培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才[1]。为进一步落实总书记指示,提高市域产教联合体建设水平,教育部于2024年印发《教育部办公厅关于加强市域产教联合体建设的通知》(以下简称《通知》),公布了市域产教联合体建设的试行标准,明确要求以产业园区为基础,聚焦区域主导产业,着力加强市域产教联合体内涵建设,统筹规范现有市域产教联合体,有序培育建设新一批市域产教联合体,把市域产教联合体建设成为产教融合新形态、区域发展新机制[2]。同时,该通知公布了第二批产教联合体名单,新增5个省份6个项目。其中,浙江省2项,江苏、广西、四川、新疆地区分别获批1项,新增联合体涵括了更多西南与西北地区。

与另外“一翼”即行业产教融合共同体相比,市域产教联合体是城市内职业教育与产业资源融合共享的载体,突出强调职业教育产教融合的空间属性和区域内各主体之间的协调关系,为产教融合设定了更加清晰明确的空间范围和实施主体。面对市域产教联合体这一新生事物,管理者和相关从业者还普遍存在概念理解不清、实践路径不明等现实困惑,特别是理论指导匮乏,相关研究滞后。从市域产教联合体的概念来看,其涵盖了教育、产业以及空间等多重属性,因此它的建设和发展不仅要契合职业教育和产业发展规律,更要遵循空间发展规律。市域产教联合体建设既是教育问题,同时也是多元主体在一定空间范围内如何高效配合、实现共赢的经济问题。我国幅员辽阔,各区域都有自身独特的经济体系,多年来均以非均质空间②分析方法指导实践,市域产教联合体的多重属性决定了非均质空间理论的适用性。用聚集经济理论指导市域产教联合体建设可以有效弥补产教融合空间化概念不足、理论指导适应性不强的缺憾。鉴于此,本文从空间经济学的核心理论即聚集经济的视角阐释市域产教联合体的运行机制,剖析首批立项的市域产教联合体的优势及现存问题,从非均质空间视角为市域产教联合体建设提供更为科学有力的指导。

二、聚集经济理论及其适恰性

聚集经济理论是城市与区域经济发展的基础理论,也是解释经济体空间分布的经典理论[3]。市域产教联合体建设与区域发展息息相关,从聚集经济视角看市域产教联合体的主体关系和运行机制,有助于解释概念、指导实践,有利于释放职业教育的“空间红利”。

(一)聚集经济:非均质空间经典理论

19世纪末,英国经济学家马歇尔(Mashel)从新古典经济学视角,开创性地研究了产业聚集这一经济现象,从生产要素的角度解释聚集经济内在机制的微观基础,首次阐述了厂商聚集的三个优势,分别是共享基础设施、共享劳动力池和知识溢出[4]。聚集经济理论层面的研究始于韦伯(Web),其后胡佛(Hoover)、艾萨德(Isard)、阿伦索(Aloso)进一步发展了聚集经济理论[5]。艾萨德把聚集经济划分为大规模经济、地方化经济和城市化经济。理查德森(Chalisen)将聚集经济从生产活动扩展到其他领域,将聚集经济分为社会聚集经济、家庭聚集经济和企业聚集经济[6]。进入21世纪,聚集经济又被一些学者重新重视,认为聚集经济是经济活动空间聚集的主要原因,可以影响微观层面的经济活动。例如,赫克曼(Hickman)通过研究认为,拥有较好教育政策的地区将影响人们对教育的选址和毕业后的定居选址,这些都是影响聚集的重要因素[7]。简而言之,经济活动的空间集中必然产生外部经济,就是聚集经济。聚集可以通过相同行业内部的专业化和不同行业间的多样化等促进聚集效应在企业、行业内部及企业和行业之间产生。当前,我国区域经济在各层面都表现出明显的聚集趋势,这是普遍的经济现象和产业发展的典型空间特征。未来一段时间,聚集仍将是带动区域经济持续增长的动力源,利用空间聚集力量推动区域产业结构调整和升级是发展的主旋律。

(二)市域产教联合体:产教融合在非均质空间的创新型实践

国家层面推出市域产教联合体建设的整体构想,是基于我国区域经济不平衡的现实状况,是我国产教深度融合发展的创新实践,也是完善现代职业教育体系的重大举措。聚集经济理论视域下,市域产教联合体是城市产业园区内企业和相关职业院校在实体空间和网络空间的高度聚集,其要充分发挥共享、匹配和学习机制的优势,最终达到城市产业升级、人口扩容、可持续增长、实现共同富裕的目的。从本质上来说,市域产教联合体与聚集经济理论的适用对象高度契合。首先,市域产教联合体是同一个城市内部职业院校和企业的联合,在空间上具有接近性,极易形成行业内规模扩大和行业间分工合作带来的经济性,属于聚集经济层面中的地方化经济和城市化经济。其次,市域产教联合体是多个经济主体的联合,其目的是促进经济主体通过共享产业园区的设施,将技术技能人才培养内嵌于职业教育过程,促进技术技能人才对工作场景的认同,熟知技术操作规范并结合理论进行一定程度的创新,结果是企业、职业学院学生、城市三方受益,这契合聚集经济的受益者理论,即厂商聚集经济、人力资本聚集经济和消费者聚集经济。最后,聚集经济理论认为,生产规模的扩大和经济活动部门的增多在地域空间上都表现为一种生产活动的综合体组织的形成。市域产教联合体本质上是一种特殊的综合体组织,它在一个城市内部集中,为园区、企业和学校等主体实现最佳生产规模、降低成本、提升人才培养质量服务。综上所述,聚集经济理论可以很好地解释我国市域产教联合体的主体关系和运行机制,并从理论层面给出方向性思考。

三、聚集经济理论下市域产教联合体的主体关系与运行机制

市域产教联合体的核心是城市产教关系,理顺多主体之间关系是运行机制研究的前提和基础。聚集经济主要是通过市场规模效应和知识溢出效应显现出外部性,市域产教联合体的外部性主要源于多主体空间相互接近而产生的共享、匹配和学习机制,引致生产中的规模报酬递增、技术外溢等综合效应,从而进一步扩散至生活等其他领域。

(一)以城市为基本空间单元的产教关系演进

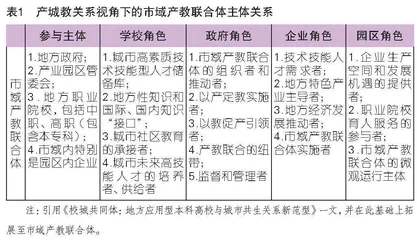

城市、企业与院校的关系经历过三螺旋、校城共生体等经典模型的讨论[8][9]。市域产教联合体是对城市、产业园区、企业与职业院校关系的概念化表达和既往模型的有效补充,更加凸显了职业教育在城市发展中的重要作用。城市是市域产教联合体的宏观载体和政策载体,通过城市政府的产业政策和物质支持为企业发展提供营商环境,为职业院校提供办学所需条件;产业园区是市域产教联合体的微观载体,也是物质载体,产业园区肩负着产业创新升级的重要职责,为企业提供生产空间和发展机遇,也为职业院校提供育人服务;企业是市域产教联合体的参与者,更是牵引者,是职业院校办学的方向之源,它决定了学生的就业和技术技能要求;职业院校是市域产教联合体的源动力,扮演着造血功能,为企业提供技术技能人才输出、知识扩散、智力支持、劳动力池,为城市提供优质消费者[10]。市域产教联合体中的学校、企业、研究机构根据新质人才的成长规律,通过“耦合”“共享”“集聚”等方式探索互学互鉴、协作实践、联合攻关的多元汇通模式,为新质人才的团队发展创造机会[11]。整体来看,市域产教联合体是对产业园区主体功能的进一步强化,为联合体的产业升级和高层次技术技能人才培养明确了责任主体,并构建了更为合理的利益分配机制[12]。市域产教联合体各主体关系如表1所示。

(二)市域产教联合体运行的三种机制

本研究基于聚集经济理论,结合我国市域产教联合体特征,将理论的研究主体进行扩展,从企业、人力资本、消费者、政府的视角进行整体分析,基于经典模型的共享机制、匹配机制和学习机制等剖析其运行机制。

1.共享机制:市域产教联合体产生与发展的微观基础

20世纪初期,马歇尔(Marshall)阐释了通过共享基础设施和共享劳动力池引致聚集外部性的过程[13],这与市域产教联合体建立的微观基础高度吻合。共建共享是建设市域产教联合体的基本指标之一,体现了教育部对联合体建设格局的价值预期[14]。结合市域产教联合体的个性化特征,本文提炼出以下三个共享机制。一是共享基础设施,即相同类型或处于产业链上下游的企业高度聚集于产业园区,与职业院校通过多种合作形式共享园区内的通信、交通、绿地、文化等基础设施,使大型稀缺性专业化生产设备和其他辅助行业所提供的专门性服务的共享成为可能,有效降低了生产和教学的单位成本。二是共享技能劳动力池,即厂商的高度聚集和产教的高度融合,可以形成长期稳定的技能型劳动力蓄水池,对产教双方形成实质性利好,即职业院校毕业生在区域内获得更多就业机会,承担更小的失业风险,同时企业降低了搜寻成本,显著提高了生产效率。三是共享市场多样性,消费多样性是聚集的来源之一,市域产教联合体的良好运行不仅有利于人才培养,更能够产生强大的人才吸附效应,有助于更多高素质技术技能人才留在城市,成为城市中的新成员,扩大消费的多样性,提高消费者个人效用水平,提升城市中等收入群体比例,进而提升城市整体福利水平。

2.匹配机制:市域产教联合体动能迸发的原始起点

参与者要想共享利益、共担风险,利益协调与共享机制就必须作为市域产教联合体实体化运作的根本性机制[15]。市域产教联合体健康有序运行的起点是主体之间分工协作的高度匹配,寻找到各自最优的利益点[16]。从聚集经济理论视角来看,众多主体聚集而成的综合体,各主体之间是互相需要的关系,职业院校培养的学生需要企业去吸纳,企业的发展需要职业学院的参与,这种互相需要能促使多方面的匹配。一是产教匹配。产教联合的空间聚集可以提高厂商的不同岗位与不同技能劳动力结合的概率,提高厂商生产资料的使用效率,提高技能人才培养质量,市域产教联合体通过对企业产能、劳动力需求量、产业更新周期、新产业培育等进行总体把握,搭建联合体人才供需信息平台,帮助学校系统实时更新专业培养方案,促进教育链、人才链与产业链、创新链紧密结合。二是人职匹配。空间聚集使得学生和企业岗位有了空间上的接近性;校企的长期高频率交往,又增强了学生和企业彼此之间的信任感,更容易建立长期紧密的合作关系。学生在企业场域下接受岗位培训、掌握岗位技能、理解岗位职责、热爱岗位属性有了更多的可能性。同时,学生能够较快发现岗位缺陷,适时调整职业选择,提升知识迁移和知识更新能力,提高人职匹配度,提升个人工作效能。企业也能够不断改善岗位环境,提高对技术技能人才的吸引力,最大可能地减少信息不对称,增强匹配的稳定性,进而大幅度提高劳动生产率。三是社会交往匹配。市域产教联合体中聚集了大量年轻有活力的各级各类人才,在这样的环境中,学生的技术适应性和社会适应性显著增强,能够持续应对技术和社会结构的变化,使适龄人口更易匹配到事业伙伴、结婚对象等,提高其社会交往的效用水平,改善青年群体“宅”的特性,促进园区活力的增长和城市人口规模的提高。

3.学习机制:市域产教联合体稳态运行的持续动力源

市域产教联合体的建设不能一蹴而就,长期稳态运行需要学习机制持续运转。雅各布斯(Jacobs)等诸多学者强调了厂商聚集带来的多样性会促进思想、技术的相互交流,并因此导致创新和增长的重要性[17]。市域产教联合体持续运行的动力源就是学习机制,具体体现在以下三个方面。一是知识溢出提升技术水平。企业的技术水平是超前于学校研究的,职业院校的研究围绕育人模式、课程改革、教学评价等展开,对高精尖技术的研究略显滞后。在市域产教联合体中,企业之间、企校之间通过面对面的接触、交流可以传递隐性知识,提高各自的技术和管理水平,使学生在校内可以了解企业的运行模式、技术水平和劳动强度;使学校教师可以接触到更前端的技术标准。通过长期合作,企业和学校保持在一个良性互动、同频共振的发展节奏中,会使学校和企业的技术水平逐渐呈现螺旋式上升的态势[18],实现产业、专业、就业的联动。二是“干中学”提高技能水平。市域产教联合体中职业院校的学生可以通过“干中学”不断深入企业实践,对自身技能水平进行实时更新;同时企业会观察新生代技术技能人才的价值实现需求,改进企业管理模式和考评方式,以产业工人的终身发展为目标进行人力资本管理,提高产业工人整体技能水平。三是思维碰撞提高创新水平。市域产教联合体中各主体在聚集中会通过非正式接触学习到隐性知识,比如培养消费习惯、改变文化观念,形成新业态,促使年轻一代形成强烈的创新意识和创新成果,这些都是在人际交往不频繁的环境下很难产生的。市域产教联合体主体之间频繁接触,还有利于技能型劳动力拓宽认知边界,提高终身学习动力和整体人力资本水平,城市也会因为人力资本的高度聚集而实现快速增长。聚集经济理论下我国市域产教联合体运行机制框架见图1。