“人—环境”匹配视域下职业教育人才培养变革研究

作者: 吕建强 金红莉

摘 要 基于“人—环境”匹配理论的“要求—能力”匹配、“需求—供给”匹配、“人—组织”匹配三个维度审视职业教育人才培养与产业转型升级的匹配关系,发现“要求—能力”不匹配表现为学生技能不能满足产业转型升级的需求,“需求—供给”不匹配表现为培养环境难以满足学生的技能发展需求,以及“人—组织”不匹配表现为学生价值观念与产业发展需求的工匠精神之间尚有差距。为此,需要着重培养适应产业转型升级需求的新技能促成“要求—能力”匹配,构建分布式的学习生态体系实现“需求—供给”匹配,打造情境化学习环境实现“人—组织”匹配,不断完善技能预测系统有效感知环境变化。

关键词 职业教育;“人—环境”匹配理论;产业转型升级;技能人才培养

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)02-0006-06

职业教育的重要使命就是主动适应经济社会的持续变革,满足产业转型升级的技能需求,促进技能供需的均衡化。技能供给如果不能及时应对产业的发展变化,这种供需间结构性失衡难免造成技能人才短缺问题[1]。产业转型升级进程必然伴随技术迭代进步、生产系统变革以及工作世界的变化,作为技术技能人才培养主体的职业教育需要进行有效回应。由职业教育人才培养的发展趋势可以发现,对学生的技能培养越来越强调对整体产业环境的系统性适应。从人与环境匹配的视角来说,产业转型升级引发的技术技能人才新需求,要求职业教育通过变革人才培养模式,以形成个体能力与工作角色需求、个体发展需求与组织供给以及个体价值观与组织文化之间新的匹配,提高劳动者与工作环境的兼容性,进而实现产业转型升级与技能培养的良性互动。因此,本研究引入能反映系统适应性的“人—环境”匹配理论,从匹配视角探究职业教育人才培养问题。

一、分析框架:“人—环境”匹配理论

(一)“人—环境”匹配理论的引入

“人—环境”匹配通常被定义为个人和工作环境之间在双方特征吻合时的适应性[2],所谓匹配,即个人因素(如个人能力)和情境因素(如工作要求)之间的一致性、相似性或对应性,匹配会产生积极的结果,如满意度、绩效、承诺和幸福感[3]。“人—环境”匹配理论源于勒温(Kurt Lewin)的行为交互理论,其基本假设是人的行为结果是个体和环境之间相互作用的函数。个人的特质和环境的特征都不能对个体行为和态度的变化作出单独解释,只有二者的交互作用才能在最大程度上解释这种现象,若个人特质与所在环境特质相符合,就会产生积极正面的影响,从而引发积极的态度和行为,反之则可能引发负面态度和行为[4]。帕森斯(F.Parsons)进一步提出了“人—环境”匹配模型,将人与环境的相互作用机制具体到职业选择领域,强调个体职业选择主要受个体对自身了解,工作所需的能力素质以及两者相互关系三个方面的制约[5]。后续研究者将“人—环境”匹配理论进一步细化,认为人与环境之间的匹配包括三种类型,其中,“要求—能力”匹配是指一个人是否具备与工作角色需求相适应的能力;“需求—供给”匹配强调了组织供给与个体需求之间的匹配程度;“人—组织”匹配主要强调了个体价值观与组织文化之间的匹配关系。三种类型的匹配相互依存,例如“需求—供给”匹配受“要求—能力”匹配的影响,因为高需求可能需要更多的培训。“人—环境”匹配理论认为,组织需求和个人特征之间的一致程度对个人体验工作环境的方式产生积极影响。人与环境匹配的程度越高,越有利于员工产生积极的态度和行为。同时也会减少不利于组织的行为,如降低营业额,离职倾向和角色压力等[6]。

“人—环境”匹配理论不是单一的定义或概念,而是立足于特质因素论的研究视角和理论体系,是关于个体特质与职业环境特征相协调和相兼容的理论[7],能够解释人与组织关系中的众多问题。因此,该理论被广泛运用于组织心理学、组织行为学以及人力资源管理等领域。在产业转型升级进程中,各类组织面临着经常性变革和越来越高的技能需求,如何培养和选拔高素质技术技能人才以满足产业发展需求,正成为研究者和管理者关注的焦点。以往研究多强调“人—岗位”或“人—任务”的技能匹配,缺少对人与环境整体契合的关注。“人—环境”匹配理论强调,人与环境之间的匹配并不是静态的而是个体与环境相互响应,逐渐达到一致的动态过程。因此,本研究引入能反映系统适应性的“人—环境”匹配理论,从整体性和发展性视角探究职业教育人才培养问题。

(二)职业教育人才培养分析框架的建构

职业教育作为一种类型教育,一个重要特征在于它与环境联系的直接性与紧密性[8]。从“人—环境”匹配理论的视角看,职业院校的学生作为未来产业劳动力,其求职就业过程亦是个体技能与工作环境之间的供需匹配过程。更为重要的是,职业院校的学生是未来产业转型升级的中坚力量,其技能发展过程是个体与产业环境各种匹配关系相互消长的结果,而学生个体与所处工作环境的匹配程度是衡量其技能培养质量的重要因素,人与环境的匹配有助于实现人尽其才,供需匹配则有助于职业院校的学生和企业各取所需,促进人和组织的共同发展。反之,既不利于个体发展,最终还会影响组织绩效。

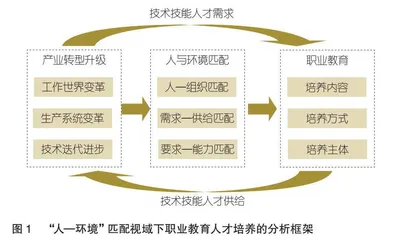

在理解“匹配”关系及其重要性的基础上,本研究构建了“人—环境”匹配视域下职业教育人才培养的分析框架,见图1。其中,技术迭代进步、生产系统变革和工作世界变革构成了人才培养的外部环境;职业教育的适应则包含了培养内容、培养主体以及培养方式等方面;产业转型升级与职业教育人才培养关系的三个基本维度包括:“要求—能力”匹配,即职业院校的学生对产业转型升级技能要求的回应程度;“需求—供给”匹配,强调外在环境满足职业院校学生个体发展需求的程度;“人—组织”匹配,强调职业院校的学生思想价值观与产业发展之间的匹配关系。

二、环境变迁:产业转型升级带来的职业教育人才培养挑战

(一)“要求—能力”不匹配:职业技能不能满足产业转型升级的需求

一是技术的“迭代化”对技能固化的挑战。技术变革,以前所未有的速度带来了经济和社会变革:从农业经济向工业经济过渡需要一个世纪,而从工业经济到数字经济则缩短为20年左右,劳动者适应技术变革挑战的时间日益缩短,要求他们比以往任何时候都更快地对劳动力市场的变化做出反应。同时,随着数字技术与生产大规模结合,生产系统和自动化的复杂性急剧增加,生产过程已由单一、重复的流水线生产模式转变为大规模、个性化、自动化的智能制造模式[9]。劳动者的工作角色也随之发生了巨大变化,从机器的附属品转为生产过程的操控者、监督者及管理者[10]。无论处于哪种工作岗位的劳动者,单一固化的知识储备和技能结构已经无法适应技术进步的速度以及新时代发展要求。同时,为了应对快速变化的市场,越来越多的企业采用柔性生产模式实现大规模个性化定制来满足消费者的个性化需求。例如,传统服装制造企业柔性生产将海量个性化需求与大规模定制精准对接,使产品研发周期缩短90%以上[11]。研发和生产周期的不断缩短对劳动者灵活性和适应性的要求越来越高。没有一套固定的能力是所有工作都需要的,但一些通用或一般能力似乎被反复指出是工作领域的普遍要求[12]。例如,对美国的制造类企业的调查表明,应聘者缺少职位必需的特别技能和通用性技能是除去薪酬原因外造成企业长期职位空缺的主要原因[13]。

二是技术的“融合化”对技能零散的挑战。技术融合正朝着更加综合、智能、绿色和开放的趋势发展,不断塑造着未来社会的面貌。技术融合化主要体现在五方面。其一,跨领域深度融合。不同学科和行业之间的壁垒逐渐打破,如材料科学、物理学和生物学的交叉融合,催生出新型的生物材料和纳米材料,用于医疗、电子等多个领域。其二,智能化与自动化加速。人工智能、机器学习等技术与传统技术的融合,使得生产、服务等过程更加智能和自动化。其三,云端化与数字化的普及。越来越多的技术依托云计算和大数据平台,实现数据的存储、分析和共享。其四,人机交互更加自然和紧密。虚拟现实、增强现实和脑机接口等技术的发展,使人与机器的交互更加自然和直观。其五,绿色可持续发展导向。能源技术、环保技术与其他技术的融合,以实现更高效的资源利用和减少环境污染。这一系列变化势必对劳动者技能提出更复合化的要求。当前,职业教育的主要着力点还是对学生单一技能的培养,培养内容聚焦于对某一职业或者工种的培养,主要训练学生具备某个工作岗位所应具备的几种典型技能,并没有打通多种职业间的技能壁垒,使学生形成多元化的技能集合。技术的日益融合要求工人具有多次而迅速转业的潜在能力,因而,重要的是与其熟练地掌握某一狭窄的工种,不如掌握职业上的基础知识和技术以便具有更大的灵活性[14]。

(二)“需求—供给”不匹配:培养环境难以满足学生的技能发展需求

一是生产组织的“跨界化”对培养主体单一的挑战。数字时代的生产过程已经不再是通过大量消耗原材料来生产产品,而是演化为一个复杂的群落环境,在这个“生态系统”中,工厂和工厂之间是互相依存的关系。一种产品的问世需要经过各类供应商通过错综复杂系统组成的“食物链”才能完成[15]。随着数字时代的来临,传统的科层组织架构正在发生转变,扁平化、平台化的新型组织架构日益普遍。新的生产方式和工作组织要求扩大工作参与,以便进一步提高劳动生产率。越来越多的工人不仅参与生产过程,而且能够参与到工作决策过程中。新型生产组织对劳动者的任务逐渐模糊化,要求他们更加主动地参与生产过程,由“接受”工作任务转变为“发现”工作任务,为完成工作目标发挥主动性和创造性,能够主动与同事协同合作,具有解决问题的能力。信息时代的企业是“围绕着信息流而不是事物流组织起来的”“依赖知识工人作为他们的关键劳动力,而不是从事高度重复的简单工作的体力劳动者”。职业教育作为教育组织所能承载的技能是有限的,而且由于缺少与其他组织的深度合作,人才培养过程处于单一的学校环境中,缺少技能迁移和转换的复杂环境,导致培养的人才无法适应日益丰富的工作环境和产业的快速变革。

二是生产知识“复合化”对培养方式僵化的挑战。随着产业升级,劳动者的活动越来越以知识为基础,工作过程不再高度依赖于手工技能,而是依赖于个体知识和企业的组织知识。团队作业在组织内部构建起一套共享式解决问题机制,使知识和信息在成员之间交流共享,形成共同的知识基础,为企业内部知识创新提供了条件,这与以往单件生产和大规模生产方式存在本质差别。在单件生产方式下,工匠师傅与学徒之间信息传递是单向的,技能由工匠师傅教授给学徒,学徒无条件接受;在大规模生产中,工人是生产线上孤立的点,彼此之间不存在信息交流;在精益生产中,团队生产实质上是一种内部网络化安排,每个员工都是内部组织网络上的节点,能够与网络中的其他成员相互作用,并在这种相互作用中从其他成员那里获取多方面信息,学习多种技能。这种劳动组织模式适应了知识经济对组织知识创造能力和快速应变能力的要求,成为企业竞争力的重要来源[16]。在这种新形势下,各领域的生产能力必须更快发展。与这些能力相关的知识必须不断地被识别、内化和转移。随着生产系统变得越来越复杂,技能培养难度也日益加大,在培养模式和时间效率上将面临一系列挑战。

(三)“人—组织”不匹配:学生价值观念与工匠精神之间尚有差距

“人—组织”匹配,强调职业院校的学生思想价值观与组织文化之间的匹配关系。正如马克斯·韦伯(Max Weber)所指出的,“人们寻求某种职业并不仅仅是为了维持生活,在看似纯经济行为的背后,蕴含着作为本分的天职思想,即不仅具有高度的责任感,还应把劳动作为一种美好的生活方式”[17]。这一思想透露出,个体从事某一职业不仅出于经济因素,还需要满足内心世界的需求。大量研究表明,工人的技术水平、创意能力和敬业精神对于提高产品质量和生产率至关重要[18]。工匠精神的核心之一是创新精神,对美国制造业的研究发现,工匠精神尤其是蕴含在工人之中的创新精神是推动美国经济进步的重要力量:一群不拘一格,依靠纯粹的意志和拼搏的劲头,做出了改变世界的发明创新的人,“可以突破界限的创新力”是美国工匠精神的内在本质[19],这也是美国保持制造业头号强国大半个世纪的重要原因。