SECI理论视域下职业院校教师实践性知识管理策略

作者: 张和新 张媛媛 陈春霞 王欣荣

摘 要 加强职业院校教师实践性知识管理对提升职业院校教师专业实践能力、创新能力具有重要意义。由于职业院校教师实践性知识管理和创造与SECI理论中的知识创生的主体间关系以及知识创造螺旋过程具有一致性,因此基于SECI理论分析职业院校教师实践性知识具有适切性。基于SECI理论的知识创生模型,职业院校教师实践性知识管理策略包括:构建专业教学共同体,促进职业院校教师实践性知识的原始积累;创设知识转化四场域,推进知识四阶段螺旋式转化;实行分层管理,助力知识由个体向团队与组织层面螺旋式创生;立足教师成长阶段,促进知识的个性化积累。

关键词 SECI理论;职业院校;教师实践性知识;知识管理

中图分类号 G717 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)05-0057-07

20世纪90年代以来,随着我国职业教育事业的不断深入发展,国家越来越重视“双师型”教师队伍建设,对教师专业实践能力的要求越来越高。1995年,原国家教委在《关于开展示范性职业大学工作的原则意见》中提出要建设“双师型”教师队伍[1]。自此,中央相关部门在后续制定的职业教育发展文件中都对“双师型”教师队伍建设提出了相关要求。2019年1月,国务院颁发的《国家职业教育改革实施方案》(下文简称《方案》)指出,到2022年,“双师型”教师(同时具备理论教学和实践教学能力的教师)占专业课教师总数要超过一半,分专业建设一批国家级职业教育教师教学创新团队[2]。《方案》明确了“双师型”教师的概念界定,强调了实践教学能力的重要性,凸显了“双师型”教师的重要地位,提出了教学“创新”的要求。2021年8月,教育部、财政部下发的《关于实施职业院校教师素质提高计划(2021-2025年)的通知》提出“努力造就一支师德高尚、技艺精湛、专兼结合、充满活力的高素质‘双师型’教师队伍”,“强化教师到行业企业深度实践,注重提升‘双师’素养”[3]。可见,“双师型”教师专业实践包含专业教学实践和岗位实践,“双师型”教师实践性知识同样包含了专业教学实践知识(条件性知识)和岗位实践知识(本体性知识)。职业院校教师实践性知识是教师专业素养提升的关键所在,是教师知识构成的重要部分[4][5]。职业院校是应用知识密集的学习型组织,为了发挥教师实践性知识的功能和作用,需要对教师实践性知识进行科学管理。

一、职业院校教师实践性知识管理的必要性

(一)职业院校教师实践性知识管理的概念

教师实践性知识,即教师通过对自身教育教学经验的反思和提炼所形成的对教育教学的认识,并指导自身教育教学实践的知识。教师实践性知识通常在具体的问题解决过程中体现出来,具有价值导向性、情境依赖性、背景丰富性等特性。教师实践性知识还具有行动性、身体化、默会性的特征,必须被“做出来”[6]。职业院校教师实践性知识是一种能够指导职业院校教师“知道如何行动”的知识,包括“为了会教,知道如何做”的企业实践活动方面的实践性知识以及“基于会做,知道如何教”的教学实践活动方面的实践性知识[7],表现出信念、行为方式、技能、诀窍等形式以及实践性、个人性、情境性、缄默性等特点。

知识管理的目的是通过知识的储存、共享、传递,达到应用、创新,提升知识管理主体的核心竞争力。知识管理理论起源于20世纪70年代美国的企业管理实践,最初以外显知识管理为基础,建构管理组织机构和战略[8]。职业院校教师实践性知识管理是职业院校管理者为了实现教学共同体内部成员之间实践性知识的交流、共享与创新,促进教师专业发展以及学校核心竞争力的提升,运用集体智慧提高其应变能力和创新能力,以达到提高组织绩效的目的。职业院校教师实践性知识管理包括对知识本身的管理和对知识载体——人的管理。

(二)职业院校教师实践性知识管理的价值

一是有利于职业院校教师专业实践能力提升。职业院校“双师型”教师实践能力是岗位实践能力与教学实践能力的融合,这种能力以实践性知识为基础。有效的知识管理能促进知识主体内部不同类型知识的相互转化与创生。职业院校教师实践性知识包含能意识到但不易表达的隐性成分和无意识的隐性成分,这也是职业院校教师实践性知识呈现缄默性特征的主要因素。职业院校教师实践性知识管理能够把知识的显性部分与隐性部分有效地转化,同时促进零散实践性知识的整合,进而解决实践问题,促进专业实践能力提升。

二是有利于“双师型”教师队伍的高质量发展。职业院校通过提供实践性知识共享的平台,为教师提供自我提升的机会,保障教师实践性知识的积累、共享、传递与创新,优化职业院校教育教学共同体内的知识分布,促进个人、团队、组织等不同层次知识创生,形成“知识螺旋”,最终促进职业院校教师队伍的高质量发展。

三是有利于增强职业院校核心竞争力。职业教育是教育体系的重要组成部分,职业院校竞争力的核心在于能够为社会培养出具备实践能力和创新精神的高素质应用型人才,职业院校教师是职教人才培养的实施者,对其实践性知识有效管理就显得尤为关键。职业院校教师实践性知识的有效管理,本质上就是促进职业教育知识的应用创新,这也是职业院校教师实践性知识管理的核心价值之一。这种管理不仅是对教师个人知识的简单整合,更是要激发和推动职业院校组织知识的创新,实现“组织知识创造”。

二、SECI知识创生模型对职业院校教师实践性知识管理的启示

SECI知识创生模型是从互动论社会学视角出发分析显性与隐性知识之间转化过程,以社会互动行为为动力建构的知识创新模型[9]。从SECI知识创生模型角度审视职业院校教师实践性知识管理,能够更加清晰地洞察职业院校教师在实践性知识生成与创新中的影响因素,从而为基于知识运用的教师专业实践能力培养和专业发展提供了新的分析视点。

(一)关于SECI知识创生模型

SECI模型是日本学者野中郁次郎针对本土企业的知识管理与创新而构建的结构模型。该模型揭示了知识的创生是在社会交往过程中,通过个体与情境、群体和组织之间相互作用而得以实现[10]。该模型主要解决的问题是:个人或群体隐性知识与显性知识如何在相互转化中实现知识的共享与创新。

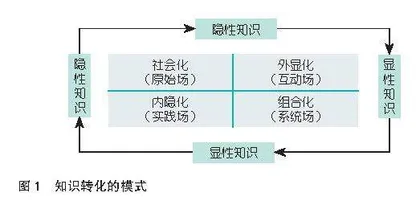

SECI理论认为,知识创生过程是“隐性知识”和“显性知识”相互转换的螺旋循环过程,见图1。该过程通过隐性知识与显性知识不断地互动,经由“社会化”“外显化”“组合化”和“内隐化”四种知识转化模式[11],每种知识转化模式所创造的内容不尽相同,社会化模式产生“共情知识”,外显化模式产生“概念性知识”,组合化模式产生“系统性知识”,内隐化模式产生“操作性知识”[12]。每种知识转化模式都是以相应的“场”作为情境,为特定阶段的知识转化过程服务,透过个人、团队、组织等不同层次逐渐扩散,形成了“知识螺旋”[13],以促进知识的生成、共享、累积与创新,其轨迹是一个连续的、动态的、螺旋上升的运动过程。

“原始场”是知识转化的起点,属于知识“社会化”阶段,产生“共情知识”。“社会化”阶段排除了个体之间的交流障碍,通过潜移默化的经验、技巧分享,使得隐性知识的传递与新知识的生成更加顺畅。“互动场”属于知识“外显化”阶段,产生“概念性知识”。“外显化”阶段将隐性知识进行显性表征,通过组织内部成员之间充分交流并对自身认知进行深层次思考和分析,促进隐性知识显性化和显性知识积累。“系统场”是显性知识系统化场所,属于“组合化”阶段,产生“系统性知识”。“组合化”阶段,个体或群体建构系统知识体系,并在显性知识融合中产生新的显性知识。“实践场”属于“内隐化”阶段,产生“操作性知识”。“内隐化”阶段,组织成员利用得到的知识反复实践与运用,并在这个过程中内化显性知识,获得新的、更深刻的隐性知识,为进入下一个原始场做好准备。

(二)SECI理论对职业院校教师实践性知识管理的适切性分析

1.知识创生主体间关系的一致性

SECI理论认为,创生知识的实体包括个人、团队、组织,这些实体通过获取新知识对旧知识的边界进行超越,从而产生全新的认知。团队和组织的知识创生是有“组织”地放大个人创生的知识,并通过对话、讨论、分享经验、意会或实践共同体等形式将其在团组层面进行表征[14]。所以,SECI理论中的知识创造螺旋主要包括个体和组织两个层面:基于个体的知识创造螺旋,然后在组织活动中形成组织知识创生螺旋。

就职业院校教师实践性知识载体来看,在个体层面,职业院校教师通过自身的实践、观察、交流、反思等方式,不断探索和发现新的知识,并对这些知识进行整理、总结和归纳,在不断地螺旋循环中形成自身的实践性知识;然后通过教学团队交流、协作、共享等方式,将这些个体知识整合为教师实践共同体知识,并不断推动教师实践共同体的知识创新和发展。在此基础上,新创造的知识在职业院校这一“组织”级层面实现“本体论维度”上的知识结晶固化[15]。可见,职业院校教师实践性知识管理与SECI理论中的知识创生的主体间关系方面是一致的。

2.知识创造螺旋过程的一致性

职业院校教师实践性知识中存在大量隐性成分,如何将隐性知识转化成为显性知识,以促进教学问题的解决、任务完成及知识创新,是职业院校教师实践性知识管理的重要任务。SECI知识创生模型中,知识在完成一次“社会化—外显化—组合化—内隐化”的循环后,在量变和质变的基础上,开启下一次循环,形成螺旋式的知识转化与创造。职业院校教师活动也存在“原始场”“互动场”“系统场”“实践场”四个场域,同样可以应用SECI模型来描述知识转化的过程。职业院校教师在专业实践(岗位实践和教学实践)中积累的经验、技能、感悟等隐性知识,通过反思、总结、交流等方式转化为显性知识,然后再通过组合、整理、归纳等方式,将这些显性知识转化为更为系统、更为深入的显性知识,最后回到教学实践中,彰显教学智慧。从职业院校教师实践性知识管理角度来说,职业院校教师个人、教师团队、学校组织之间也存在知识从个人到组织之间的知识螺旋积累与传播。

综上所述,SECI理论对职业院校教师实践性知识管理具有较好的适切性,为职业院校教师实践性知识螺旋创新提供了理论框架,能帮助我们更好地理解职业院校教师在实践中的知识转化和创造过程,为职业院校教师实践性知识的管理提供有效指导。

三、SECI理论视域下职业院校教师实践性知识管理途径与策略

(一)构建专业教学共同体,促进职业院校教师实践性知识的原始积累

1.构建专业教学共同体

一是达成共同愿景。专业教学共同体成员来自不同岗位,有教学行政人员、专业教师、实习指导教师、行业专家、企业专家、教育专家、学生等,每个成员具有不同的知识技能背景,他们要具有实践性知识传递的意愿和能力,为提升职业院校专业教学质量这一共同目标而协同工作。二是建立沟通共享机制。制定协调沟通制度,形成协同合作契约,根据不同任务以分布式领导的方式定期沟通,共享资源,在追求高质量职业教育人才培养的目标中进行实践性知识积累与传递。三是明确主体权责。教学行政人员代表学校教学管理部门统筹共同体运行中的各类关系;专业教师主导教学实践,主导教师实践性知识的积累、共享、传递与创生;行业、企业专家与职业院校教师知识共享,并指导职业院校教师进行实践性知识的积累与创新;教育专家指导专业教师进行教学实践反思;学生在与指导教师的互动中积累实践性知识。专业教学共同体的建立,对于职业院校教师实践性知识管理来讲,为专业教学共同体成员参与职业院校教师实践性知识在不同阶段、不同场域创生赋予合法身份。对职业院校教师实践性知识创生过程进行管理,需要行业专家、企业专家、教育专家等成员在“社会化”“外显化”“组合化”和“内隐化”不同阶段进行介入,保障职业院校教师个人实践性知识的原始积累。

2.促进职业院校教师实践性知识的原始积累

作为专业教学共同体核心成员的职业院校教师,在进入“四场域”进行知识创生之前,需要有丰富的原始实践性知识积累,此时的知识积累质量越高,进入“四阶段”后的知识创生水平就越高。职业院校教师实践性知识主要来自两方面:一是企业岗位实践,二是专业教学实践。第一,通过企业岗位实践获取本体性实践知识。在企业岗位实践中,职业院校教师积累本体性实践知识,即岗位工作实践过程的知识,是在企业岗位实际工作中所获得的专业技能和经验。通过参与企业的实际生产,职业院校教师能够深入了解行业最新动态和技术发展趋势,掌握实际工作中的操作流程和规范,以及应对各种实际问题的策略和方法。这些本体性实践知识不仅有助于职业院校教师更好地指导学生进行实践操作,也能够提升他们自身的专业素养和综合能力。第二,通过专业教学实践积累条件性实践知识。在专业教学实践中,职业院校教师积累条件性实践知识,即专业教学实践过程的知识、经验和技能,包括教学设计、教学实施、教学问题解决等。通过不断的专业教学实践,职业院校教师能够持续探索适合职业院校学生的教学方法和手段,积累丰富的教学经验和教育智慧。