职业教育现场工程师是怎样炼成的:基于一所高职院校与企业合作培养的案例分析

作者: 姚丽霞

摘 要 现场工程师强调以经验为基础、以实践为重点、以解决真实职业情境中的复杂问题为核心,这就内在地决定了其培养必须走产教融合、校企合作之路。以江苏联合职业技术学院张家港分院和江苏永钢集团有限公司为案例,研究发现两者联合培养现场工程师主要采取了三点举措:搭建立体化的组织架构、实施角色多样化的培养路径、构建特色化的校企融合发展模式。该案例为职业教育现场工程师培养提供的启示为:架构多元共生的治理机制、践行工作过程导向教学模式、优化项目课程体系设计、打造“双师型”教学混编团队、强化人才培养评价改革。

关键词 现场工程师;现代学徒制;校企合作;职业教育

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)02-0013-06

作者简介

姚丽霞(1976- ),女,江苏联合职业技术学院张家港分院校长,校党委副书记,研究方向:职业教育,校企合作(张家港,215600)

基金项目

第五期江苏省职业教育教学改革研究课题“企业学院视域下学生职业技能提高与职业素养培养深度融合的实践研究”(ZYB221),主持人:姚丽霞,朱劲松;2020年江苏省社科基金项目“产教融合型企业培育体系研究”(20JYB006),主持人:孙健

一、问题提出

随着新一轮科技革命和产业变革的逐步深入,我国正在由制造大国向制造强国迈进,在此进程中,需要大量具备工程一线实操能力且能够高效解决复杂问题的新型工程人才。然而,全国人力资源信息监测中心调查数据表明:“我国人力资源市场对高级技术职称的求人倍率接近1.9,其中技术工程师、高级技师等岗位需求与求职人数之比分别为2.01和2.39。”[1]为了缓解工程师人才供给与需求之间的落差,2022年10月,教育部等五部门联合印发了《关于实施职业教育现场工程师专项培养计划的通知》,指出“以中国特色学徒制为主要培养形式,在实践中探索形成现场工程师培养标准,建设一批现场工程师学院,培养一大批具备工匠精神,精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的现场工程师。”启动职业教育现场工程师专项培养计划是我国加快建设制造强国的重大举措,是优化职业教育类型定位的有力抓手,也是对高层次技术技能人才培养规格的升级,更是提升职业教育适应性、推进现代职业教育高质量发展的必然要求,为职业教育现场工程师培养提供了顶层指引。

当前,对于职业教育现场工程师的研究大多集中于理论基础、内涵要义、角色定位、价值意蕴与培养路径等方面。然而,职业教育现场工程师培养是一项复杂而创新的系统工程。想要深入分析其培养过程,提炼培养经验,解开培养过程“黑箱”,应采用案例研究,即针对职业教育现场工程师培养过程,选择特定的培养主体,深入其内部调查合作培养形式与流程,揭示职业教育现场工程师培养全貌。近年来,江苏省尤其是苏南地区在推进职业教育现场工程师培养方面做出了积极的探索。以中国特色现代学徒制为依托,立足产业紧缺技术岗位需求,校企共同制订人才培养方案,共同开发课程和教学资源,重构课程体系和革新教学模式,将工作场域的职业岗位能力转化为教育场域的专业知识、能力和综合素质。通过创新工学结合人才培养模式,将企业的工作场景与学校教学情境进行有机融合,提高学生的现场实践操作与生产组织管理创新能力。在培养面向生产服务一线的现场工程师方面,积累了大量有益的经验。基于此,本文选择一个典型案例进行深入分析,以期为职业教育现场工程师的培养提供理论和实践参考。

二、研究设计

(一)研究方法

本研究采用归纳式案例研究法,也就是在现场调研的基础上,广泛收集资料并进行深度访谈,从机制、教学、课程、师资、评价等人才培养系列环节对职业教育现场工程师培养案例进行深入分析,提炼培养过程中的特色与经验。本研究尝试以一个典型案例为蓝本,提炼职业教育现场工程师培养的经验,力图从个案中抽取一般规律,以期实现“走出个案”的目标。

(二)案例选择

本研究以江苏联合职业技术学院张家港分院(下文简称“江苏联院张家港分院”)和其合作的企业江苏永钢集团有限公司(下文简称“永钢集团”)作为研究案例。江苏联院张家港分院是一所五年一贯制高职学校,拥有近40年的办学历史,是首批国家职业教育改革发展示范校、首批江苏省领航职业学校建设单位。学校的办学理念为“培养实用技术人才,服务港城经济建设”。永钢集团始创于1984年,具有30余年发展历史,已是中国民营500强企业,在全国具有较大影响力。2016年起,永钢集团与江苏联院张家港分院建立合作关系,成立永钢企业学院,组建现代学徒制冠名班,携手培养职业教育现场工程师。

(三)资料收集

案例研究的过程以资料的收集和获取为轴心。本研究通过现场调查、文本资料收集和访谈调查等方法收集资料,描述其培养现场工程师的缘由、过程和结果,并试图深入揭示这一创新过程的内在机理和规律性特点。文本资料主要包括校企双方的规章管理制度、发展规划、合作协议、工作小结、新闻稿等。访谈调查主要以半结构访谈为主,访谈对象分为两大类:一类是江苏联院张家港分院的学生、教师、管理者;另一类是永钢集团人力资源部门管理人员和企业师傅。本案例研究通过文本资料和访谈调查等途径收集资料并进行相互比照,以形成完整的证据链,保证资料来源的可靠性。

三、职业教育现场工程师炼成的案例剖析

(一)搭建立体化的组织架构:三元育人

1995年,美国社会学家亨利·埃茨科威兹(Henry Etz-kowitz)和荷兰学者罗伊特·雷德斯多夫(Loet Leydesdorff)在研究大学、产业和政府三大主体之间的互动关系时,将生物学领域三螺旋结构理论援引至社会科学领域,提出“三螺旋理论”[2]。所谓“三螺旋理论”,即大学、产业和政府三大主体各自独立,又互相协作,在保持自身独立性的同时支持另外两方发展。亨利和罗伊特首次从理论层面指出三方存在一种互相影响、互为补充的螺旋上升式动态关系,是一种以劳动力市场需求为纽带,相互协作、共同发展,以促进知识经济社会建设的理论模型。纵观江苏联院张家港分院与永钢集团的“现场工程师”培养项目,可以发现,这一项目的育人模式同样符合“三螺旋理论”的基本原理。三螺旋理论模型中的三螺旋主要是指政府、学校、企业的联合互动,本案例同样涉及三个主体的互动,即江苏联院张家港分院、永钢集团和德国巴登钢厂之间的互动,三者以“振兴地方钢铁产业,培养高素质技术技能人才”为共同目标,三方主体一同凝聚,进行资源互补、利益共享,最终形成了包括地方职业院校、地方钢铁企业、国外职教资源在内的现场工程师培养教育生态系统。

1.“三元主体”的工作任务

三螺旋理论强调不同利益方的责任分工。地方职业院校、地方企业集团、国外培训中心在现场工程师培养项目中相互作用,形成三螺旋关系。其核心价值在于将不同的价值主体,即学校、地方企业、先进职教资源在同一个场域之中建立起联结点,打破原有场域的固定边界,寻求三元主体的发展共识。其最终目标在于培养当前紧缺的职业教育现场工程师人才,解决社会人才结构矛盾问题。三螺旋理论的首要原则是目标一致性,学校的目标在于培养人才,企业的目标则在于获得更多经济效益。因此,地方职业院校、地方企业集团、国外培训中心的培养目标具有内在一致性。根据人才培养方案,企业负责学生专业实践性训练,学校负责招生、专业理论课程教学,国外职业培训中心负责教学模式指导、课程教学设计、师资团队进修等,共同聚焦“融合、重点、拓展、基础”等关键点,构建现场工程师培养的项目体系,为社会提供人力资源支持。

2.“三元主体”的协同发展

基于“三螺旋理论”的现场工程师人才培养能够产生“1+1+1>3”的效果,是一种协同优化的效果展现。“资源依赖理论的一个重要特点是依赖可以是相互的,正如一个组织依赖于另一个组织,两个组织也可以同时相互依赖”[3]。在本案例中,江苏联院张家港分院具有专业教育教学的理论资源优势,但缺乏实际工作过程的实践经验,也缺乏对工作现场的准确把握;永钢集团具有丰富的一线生产问题案例及相关经验,但对体系化的教育教学与培训缺乏经验;巴登钢厂则具备职业培训的相关经验,能够在培训理念与模式等方面提供导向性意见,但缺乏对本土化职业教育规律的把握。简而言之,要实现服务于地方企业的现场工程师这一协同培养目标,学校、企业、国外培训中心之间存在着较强的资源依赖关系。基于这一结构关系,建立“职业院校—地方企业—国外职业培训中心”的运行机制能够充分整合企业内部技术经验、实践资源,以及培训中心的教学理念、模式、方法,实现校企共同创新、专业共同建设、人才共同培养、团队共同成长。

(二)实施角色多样化的培养路径

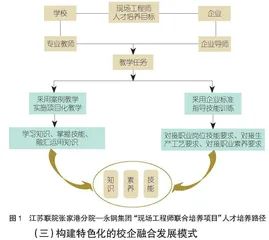

美国教育家查尔斯(Charles)在《21世纪技能:教育与经济竞争力》中提出,“21世纪学生需要具备的技能和能力,包括批判性思维、创造性思维、沟通与协作能力、信息素养、解决问题的能力等”[4]。这种技能的转型决定了人才培养路径的新范式,即必须包括多元化的能力体系,必须在原有的职业能力培养的基础上进行衍生,以适应当下快速发展的社会经济形态。事实上,劳动力市场需要复合型人才,因此需要培养学生能够适应多样化角色的能力。本案例以能力为本位,帮助学生学习知识、掌握技能、融汇运用知识能力,使学生掌握本专业领域实际工作的基本技能和专业技能,确保学生上岗后可以直接进行工作实操。在教学内容选择层面,校企双方以永钢集团的某一个具体生产岗位的工作任务为目标任务,构建虚拟仿真与实训一体化的教学模式,用生产任务指导教学安排。借助真实的工作任务,对教学活动进行设计与构思,跳出“纸上谈兵”的桎梏,从根本上激发学生的学习动机与学习兴趣。在教学模式上,采用“企业项目+案例教学”的基本框架培养现场工程师的综合职业素质。精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新是职业教育现场工程师的特点,这要求在培养过程中要突出职业综合能力与可持续发展能力的培养。整体而言,“现场工程师联合培养项目”主要以工作为核心,依托企业丰富的工程经验,由学校和企业作为教学主体,实现生产一线工作需求与专业教学之间的双向耦合,凸显了该项目理论与实践结合紧密、技能操作含量高的特色,是一条兼顾知识、技能、就业的人才培养路径,见图1。

(三)构建特色化的校企融合发展模式

1.工作过程主导的育人理念

职业教育是以就业为导向的教育类型,因此,许多职业院校校企合作项目以学生顶岗实习为主。然而,学校和企业往往忽略了一个问题,即如何培养有别于普通教育的工程类人才。现场工程师是“在生产、工程、管理、服务等一线岗位,能够以科学技术创造性地解决工作现场技术应用问题的应用型、复合型技能人才”[5]。可见,现场工程师类人才培养主要是围绕“工作”展开的,“旨在培养具备高素质且能第一时间现场解决复杂问题能力的工程型人才,其侧重实践性又不忽视创造性”[6]。相较于传统工程师,现场工程师具有较强的工程实践能力,精于操作工程设施设备,懂得工程设计和实施等工艺流程,能创造性地解决技术应用问题。可以说,以工作过程理念为主导的现场工程师联合培养模式,是从根本上锤炼职业教育学生的关键职业能力,以帮助学生成长成才。长期以来,职业教育被认为是“低人一等”的教育类型,导致职业教育所培养的人才在就业市场上受到歧视,无法获得较好的福利待遇,极大影响了职业教育吸引力。其实,职业教育与普通教育仅仅是不同的教育类型,职业教育更侧重于学生技术技能的发展。当前的现场工程师培养项目恰恰立足于职业教育自身发展优势,遵循职业教育发展规律,坚持以“工作”为重点,以能力为本位的育人理念,能够为产业发展培育并输送大量能够快速适应产业技术变革的复合型、工程型人才。

2.学校、工厂无缝对接的项目课程体系

作为区域经济人才需求的主阵地,自2016年以来,永钢集团与江苏联院张家港分院已经保持了长达七年多的合作关系,积累了丰富的融合发展经验。现场工程师培养项目以“专业产业互动,课程项目互补”为合作育人理念,依据“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则,将传统课程进行重构,组成通用基础课程、专业基础课程、专业核心课程、专业提升课程等。以通用基础课程为基石,培养学生的综合素质;以专业基础课程为拓展,激发学生的学习兴趣;以专业核心课程为重点,打破教学内容与岗位实践之间的壁垒;以专业提升课程为融合,满足企业对技术技能人才的个性化发展需要。总之,该课程体系是“企业项目”与“教学项目”的双向衔接,构建了以就业为导向、能力为本位、综合职业素质和职业能力为主线的模块化项目课程体系,是一种专业知识体系的重构式发展,形成了专业链、人才链、产业链之间的紧密衔接,突破了工厂与教学的原有边界,有效实现了学校与工厂的无缝衔接,见图2。