职业教育特色专业群与区域产业集群协同发展研究

作者: 邵志明

摘 要 特色专业群建设作为职业院校内涵发展的重要方面,承载着服务区域产业发展的重要功能。针对“海派非遗美食+预制菜”区域产业发展需求,坚持高质量发展目标引领、专业群特色化聚焦、校企双集群联动的思路,上海旅游高等专科学校构建了海派餐饮非遗传创专业群与“海派非遗美食+预制菜”区域产业集群协同发展路径:专业群与产业链衔接,建立匹配式集群优化动态调整机制;文化育人与企业品牌传导的衔接,推进非遗文化传承演进的价值融合;课程体系与职业标准衔接,设计模块化进阶型的共建结构;教学过程与生产过程衔接,构建互助式工学结合的实践模式;学校师资与企业师资衔接,协同组建互补型双师团队;双创教育与工艺革新衔接,孵化培育互动科创中心;社会化培训与行业需求培训衔接,共育非遗传创格局新向导;就业需求与岗位设置衔接,系统规划订单化人才培养与评估。

关键词 职业教育;产教融合;专业群;产业集群;协同发展

中图分类号 G712.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)02-0040-05

作者简介

邵志明(1983- )男,上海旅游高等专科学校/上海师范大学旅游学院酒店与烹饪学院副院长,副教授,研究方向:职业教育(上海,201418)

基金项目

2023年度上海市教育科学研究课题“基于海派餐饮非遗传创的职业教育专业群与产业群协同研究”(C2023158);2022年度上海市高等职业教育名师工作室项目(沪教委职[2022]27号),主持人:邵志明

作为第三产业的支柱型代表,餐饮行业尤其是非遗餐饮可优质呈现地域文化与技艺。2022年12月,习近平总书记考察非遗工作时强调:“要扎实性保护,要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。”如果说活态化传承是其不断延续的根本,产业化赋能则是创新演进之源。中国社会科学文旅产业指数实验室发布的《2022非物质文化遗产消费创新报告》(以下简称《非遗报告》)指出,利用产业化平台提升非遗产品的稳定性和标准化,在传承和创新的同时推动非遗消费市场发展。作为新兴业态,预制菜产业正快速崛起,我国的预制菜市场已经进入到快速发展期[1]。在市场竞争日趋激烈的情况下,非遗餐饮企业亟需品牌化延续、产业化增效和价值化传创。而“非遗美食+预制菜”的特色业态契合传统与创新的新趋向。

2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》要求,坚持以教促产、以产助教、产教融合、产学合作,延伸教育链、服务产业链、支撑供应链、打造人才链、提升价值链,推动形成同市场需求相适应、同产业结构相匹配的现代职业教育结构和区域布局。作为以旅游和食品为特色的高职院校来讲,如何发挥专业群建设优势,聚焦“非遗美食+预制菜”产业链培养高素质的技术技能人才,是办学中需要深入思考的问题。基于此,本文以上海旅游高等专科学校(以下简称“上海旅专”)为例,对职业教育特色专业群与区域产业集群协同发展进行深入研究,以期推动职业院校高质量发展。

一、海派餐饮非遗传创专业群协同化发展的产业背景及存在问题

(一)“海派非遗美食+预制菜”区域产业发展情况

2022年12月,中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》提出,“打造中国品牌,培育和发展中华老字号和特色传统文化品牌”。《非遗报告》指出,东部地区已形成“非遗创新传承+生产性保护+社会传播普及”路径;饮食类非遗在整个非遗产业消费中占据较大比重,市场化趋势提升明显。此外,2019年,上海市国资委、商务委联合印发的《关于推进本市国有企业重振老字号品牌的若干措施》提出,推动老字号品牌组团进驻商业场所,设立老字号品牌形象专区,提升上海餐饮行业的品牌影响力和特色美誉度等。海派餐饮涵盖中西餐,是上海餐饮悠久地域色彩融合化的典型代表。伴随着如南翔小笼技艺、功德林素食技艺、上海本帮菜技艺等一批项目陆续成为国家级非遗,市区级的餐饮非遗项目也梳理成录,已成为驱动地区餐饮发展的重要力量和展现文化内涵的显著标签,部分已呈现加盟店、连锁化经营,推动生成了产业链,充分展示了地区经济与社会发展的特色价值。

2021年,上海市商务委发布的《上海创建国际美食之都三年实施计划》指出,融入上海国际消费城市建设,促进上海餐饮创新发展。2022年以来,预制菜产业呈现高速增长的发展趋势,加之冷链技术的完善,该产业发展空间巨大。为此,上海餐饮行业和企业积极拓展新型消费模式,研发了本土化预制菜等产品,抢占创新发展赛道,成功展示出业态转型驱动的巨大潜能。海派非遗餐饮美食是一种地标性的文化服务产业,预制菜是行业发展的新坐标,两者的结合诠释了地标美食全新产业链的有机融合,打通了非遗餐饮传统文化技艺和新技术应用创新发展的通道。

(二)“海派非遗美食+预制菜”区域产业发展的人才需求向度

“海派非遗美食+预制菜”作为上海餐饮全新的产业发展赛道,融合了区域非遗文化技艺以及现代预制菜技术两个方面。产业发展的关键在于专业人才的支撑,对传统非遗菜品的手艺传创,需要相关人才具备精湛的工艺技能以及现代中西餐饮独特审美等能力;对于预制菜的载型融创,则需要懂得工艺化操作、标注化调味、营养化搭配等的专业技术技能人才。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》指出,在职业学校开设非物质文化遗产保护相关专业和课程,加大非物质文化遗产师资队伍培养力度。上海预制菜产业相关人才需求随着行业的发展也呈现增长态势。2022年,文旅部等10部门印发的《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》指出,“加强非遗技艺传承,推动在生产实践中传承前人绝学绝艺,迸发创新创造活力,培养知识型、技能型、创新型高技能人才队伍。”2023年2月,上海发放了全市首张预制菜的食品生产许可证,行业规范化进程提速。深化产教融合、促进头部校企合作,结合现代学徒制、企业新型学徒制等模式,从学历、技术等多方保证了人才高质量培养,以期达到预制菜专项人才“保质量、稳规模”培养的需求。

(三)海派餐饮非遗传创专业群协同化发展存在的问题

专业群高水平特色化建设是一项系统工程,涉及诸多部门联动、目标化统一、协同机制建立等多维度共建[2]。对照国家有关专业群建设要求,海派餐饮非遗传创专业群建设存在诸多问题亟待破解。第一,产业耦合的动态应对不充分。各专业培养的餐饮类人才在行业和企业内的竞争优势不够明显,亟需对标区域产业升级、市场化需求完善课程体系。第二,以学生为本的教学模式特色化不明显。各专业生源类型多样,学生身心发展差异化较大,急需完善人才培养标准,有针对性地开展教育教学。第三,校企协同资源组配效益优势不突出。学校和企业虽然在校内协同建设了实验室、实训室,但需要进一步引进生产性项目,促进教学与生产的对接。第四,校企师资协同程度不深。校内教师和来自企业的兼职教师各自授课,在教育育人方面缺少协同。第五,实践教学系统模式共育功能效度不够。基于实践的课程操作单一化,急需构建工学结合的特色浸润式活动体系,加强对学生的职业吸引力。

二、海派餐饮非遗传创专业群的协同化构建思路

(一)坚持高质量发展目标引领

聚焦区域餐饮产业发展新趋势,上海旅游高等专科学校聚焦“海派餐饮非遗美食+预制菜”新业态产业链,打造了海派餐饮非遗传创专业群,并创新融合文化价值与餐饮产业方向,制定了文化技艺与新技术工艺相结合的特色人才培养目标。在核心专业优化引领下,专业群内各专业间内部融合互通,外部校企间协同联动,推动专业群集约式发展。其中,坚持产教融合这一主线,专业群从组织架构、资源组配、教学与生产管理、内部治理机制等方面与企业群全方位耦合。通过专业群与企业群的“双群”协同,提升专业群内各专业办学水平、提升服务产业动能升级质量,促进地方经济特色产业类型集聚效应的有效发挥,促进特色专业群人才培养和区域产业发展的有机衔接。

(二)坚持专业群特色化聚焦

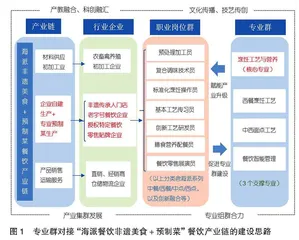

基于海派餐饮非遗文化技艺研究与预制菜新产业发展趋势,以传承海派特色文化、推动海派餐饮非遗产业提升、融合预制菜赋能赛道创新为聚焦点,上海旅游高等专科学校联结海派非遗老字号品牌企业、专业预制菜企业等形成校企集群联盟。按照“衔接非遗餐饮预制菜产业链、面向传创生产链端岗位群”的逻辑,以烹饪工艺与营养专业为核心专业,以西餐烹饪工艺、中西面点工艺、餐饮智能管理为支撑专业,上海旅游高等专科学校组建了特色专业群,见图1。学校以职业岗位群为基准改革人才培养模式、革新教学方式、优化课程体系、重构资源组配、创新机制设计等赋能特色产业升级,并在业态产业新赛道支持下促进专业群高质量发展。

(三)坚持校企双集群联动

校企双方规划匹配产业与专业、文化与品牌、技术与课程等,组配对接师资类型、资源布局、教学生产等,协同共推国际化、创新化、就业化等多要素链接映射,构建了“九位衔接、双元联动”的协同发展模式,形成了校企双集群共生融合的产教科创共同体,体现出“深化产教融合、渗透多元衔接、发挥协同传创”的功能价值,见图2。校企双集群一体化实现“海派餐饮美食+预制菜”产业链的文化性传承与创新、产业性经济结构优化与社会性效益辐射提升,进一步展现协同建设的内生联结与品牌驱动的价值内涵。

三、海派餐饮非遗传创专业群协同化建设的内容与措施

(一)专业群与产业链衔接,建立匹配式集群优化动态调整机制

职业教育作为与经济社会发展联系最为密切的一种教育类型,决定了职业教育专业群必须建立在产业链、需求链上[3]。专业群精准瞄准产业群,匹配衔接产业发展是校企合作的关键要素。上海旅游高等专科学校2019年启动餐饮专业群建设,聚焦海派餐饮非遗产业,与上海豫园饮食集团协同培养区域文化技艺型人才;2020年,为应对海派餐饮中西式面点产业的发展,在原先3个专业的基础上新增中西面点专业;2022年,借助老字号品牌复兴政策、预制菜行业标准发布等政策机遇,组建了预制菜微专业。同时,依托餐饮行业数据监测,时刻关注国家产业发展战略调整,设立专业预警机制,提前优化专业布局。产业链映射专业群,保证了专业设置和定位与产业链衔接的紧密性和协调性[4]。双向匹配式集群组合、动态化调整内容设置、阶段化战略性转向等都是基于社会产业的动向而实现的可持续化措施。

(二)文化育人与企业品牌传导的衔接,推进非遗文化传承演进的价值融合

弘扬传统文化、传播文化思想,聚焦非遗属性的海派餐饮传创对于职业教育文化驱动与思政教育具有同一性[5]。专业群以具有区域文化特色的海派非遗餐饮为核心,不仅体现出对于传统文化技艺匠心禀赋的重视,也体现出基于上海本土文化餐饮特色的传承与沿革。专业群主要协同的企业集群为豫园饮食集团,旗下拥有4家国家级非遗名录企业和8家老字号餐饮企业,支持式协同的企业有西餐德大餐饮、红房子餐饮、西点凯司令饮食公司等,都在上海有百年历史,无论从历史性文化记忆上还是品牌化餐饮技艺品质上看,都展现出独有的传统文化。在文化传承视角下,推进专业群与企业群共建衔接,潜移默化传导非遗品牌文化育人的价值精髓,让学生从感知和体验中获得文化共鸣,显著提升专业思政、课程思政等育人内涵。

(三)课程体系与职业标准衔接,设计模块化进阶型的共建结构

课程是人才培养工作的重要基础和具体实施载体。产业转型升级对劳动者综合职业能力的要求不断提升,专业群各相关专业的课程在专业群人才培养目标的基础上分类解构,有机重组,形成科学系统有效的有机整体[6]。上海旅游高等专科学校专业群聚合四大餐饮专业,形成“平台基础共享、中层方向分立、高层拓展互选”的三层结构,见图3。平台共享模块让学生获知基础性文化与工艺的前导式知识与技能储备;中层方向模块则主要以各自专业为依托进行核心知识学习,培养学生具备专业必要能力和产业各岗位基础胜任力;高层拓展互选模块则以开放式的各类型海派非遗餐饮与预制菜等综合性系列课程为核心,定位培养学生的综合岗位能力,是应用实践具体化的高级阶段,从中也会遴选出非遗传创学员、预制菜核心开发员、创新技术员等,实现多层级人才培养。