中国—东盟30年职业教育国际合作:回顾与展望

作者: 张雪翠 王忠昌

摘 要 中国—东盟开展职业教育国际合作是国际形势和区域经济优势的战略选择,拥有对外开放国际化政策的全面支持,是职业教育高质量国际交流合作的典范。回顾中国—东盟建立伙伴关系30年间开展职业教育国际合作的历程,双方在平台组建、政策制定、跨境教育层面取得了重要成果与持续性发展,但依然存在合作机制不完善,保障性不强;吸引力不强,合作领域有待进一步扩充;共同体意识缺失,影响力相对薄弱等问题。展望未来,中国与东盟应在凝聚共识、深化合作、畅通渠道、提质赋能的基础上持续深化合作,携手共建高质量的战略伙伴关系。

关键词 中国—东盟合作30年;“一带一路”;职业教育;国际合作

东南亚国家联盟(简称东盟)是中国对外合作的优先区域,更是“一带一路”倡议下深化国际合作和区域产能结构调整的重要指向。1991年,中国与东盟建立对话关系,至今已历经30余年。中国—东盟合作先后经历了从睦邻互信到建立战略伙伴关系,再到构建命运共同体与全面战略伙伴关系。回顾中国—东盟30年合作历程,作为中国—东盟教育合作的重要载体,中国与东盟职业教育国际合作与交流获得了全方位、深层次的发展,其在助力中国—东盟命运共同体深入强化的同时,也为中国—东盟新阶段的合作提供了宝贵经验。在推进共建“一带一路”高质量发展的新的历史节点上,有必要对中国—东盟30年来职业教育合作的成就进行深入总结和剖析,厘清当前我国与东盟各国职业教育合作的有益经验和现实困境,以期为新阶段中国—东盟职业教育合作提供借鉴,助力中国—东盟职业教育合作进一步走深、走稳、走实。

一、中国—东盟职业教育国际合作历程

30年来,中国与东盟双方本着合作与发展的美好愿景不断加强务实合作,职业教育各领域交流密切,中国—东盟关系已经成为亚太地区最具活力的国际交流典范,成为世界范围内高质量发展的“命运共同体”。梳理30年来双方在职业教育领域平台组建、政策制定、跨境教育等层面取得的累累硕果,总结经验,汲取合作亮点,有助于展望未来,助推中国—东盟伙伴关系持续深化。

(一)平台组建:深度交流的机构及论坛会议

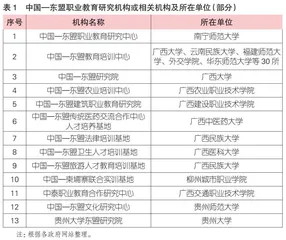

高水平合作交流平台的建设程度很大程度上反映了中国—东盟职业教育合作的专业化水平。一方面,双方建立中国—东盟职业教育合作交流平台。一直以来,我国统筹协调国家资源,致力于搭建深化中国—东盟职业教育交流的高端平台和特色品牌,主要包括研究机构、合作联盟、信息共享云平台等,全方位推动中国—东盟职业教育深层次合作。其一,建立具有明确研究方向和内容,规模和结构较为优化的学术研究机构。中国—东盟建设的研究机构主要包括:2015年12月,广西壮族自治区教育厅挂靠南宁师范大学成立的“中国—东盟职业教育研究中心”,是面向东盟开展职业教育科学研究及国际交流合作的学术研究机构;此外,中国外交部和教育部在交流周框架下先后联合批准了30家“中国—东盟教育培训中心”,分别落户广西、四川、贵州、云南、福建、黑龙江等15个省区,为双方进一步开展师资交流与人才培训提供支撑,全国范围内部分高校亦设立有中国—东盟职业教育研究机构,见表1。其二,中国—东盟职业教育合作联盟是指由中国与东盟国家为了达成特定的某一领域内合作发展目标而形成的院校间、政校间、校企间的发展联合体。其中发展态势良好的中国—东盟合作联盟包括:2014年于中国—东盟职教峰会期间组建的“中国—东盟职业教育国际合作联盟”,2016年组建的“中国—东盟边境职业教育联盟”,另外还包括“中国—东盟农业职业教育联盟”“东盟—中国科学技术合作联合委员会”“‘一带一路’人才培养校企联盟”“中国—东盟联合合作委员会”“中国—东盟职业教育联合会”等等。其三,信息共享云平台是通过对接国家数字化职业教育智慧平台,搭建网络数据共享中心,以实现职业教育资源的共享,来打通与东盟国家间信息壁垒,为中国—东盟各方主体提供所需的项目、数据、案例、课程等内容支持。如南宁职业技术学院通过建设“东盟职业教育网”,为中国—东盟职业教育交流和教师教育等地区性合作搭建了平台[1]。2014年正式启动的“中国—东盟思想库网络”(NACT)机制建设,为中国—东盟各领域全方位深度合作提供智慧[2]。2020年习近平总书明确提出建设“中国—东盟信息港”,这一数字资源促进了中国与东盟区域职业教育国际合作不断提速增效。

另一方面,在国家统筹下持续举办合作发展论坛及会议活动。中国—东盟双方积极开展职业教育论坛及会议活动的最终目是通过短时间内汇集大量职业教育优势资源进行群体沟通,为职业教育领域专家学者、示范院校单位、教育型企业代表提供面对面交流场所,通过思想碰撞与经验分享产生高水平灵感与创意,最终扩大论坛与会议活动的影响力。中国与东盟国家致力于开展持续性、深层次、多主体、宽领域的发展论坛及会议,通过定期互通交流,在职业教育领域实现携手并进、资源共享、优势互补。2008年以来,贵州已连续举办十二届中国—东盟教育交流周,成为该活动平台的永久举办地。广西凭借地缘优势成为中国—东盟博览会的永久举办地,在职业教育领域始终迎合新机遇,多次承办中国—东盟职业教育发展论坛、中国—东盟农业职业教育交流会暨学术论坛、中国—东盟博览会等国际会议,推动双方合作平台建设,推动中国与东盟各国探索职业教育可持续发展道路。2020年,中国—东盟职业教育国际合作论坛在山东青岛召开。2021年6月中国-东盟职业教育联展暨论坛、2023年12月“2023中国—东盟职业教育发展论坛”在广西南宁召开,印度尼西亚、泰国等东盟国家众多代表以多语言会议直播形式共商中国—东盟职业教育高质量发展。现如今,此类合作发展论坛及会议活动遍布中国与东盟各国多个城市,已成功在双方协调对话间形成合作惯例。

(二)政策制定:系统化的支持框架

政策作为一种政治系统的产出,不仅表现为部门规章,同时也常以条例、法律、法令、法庭裁决、行政决议以及其他形式出现[3]。中国与东盟建立伙伴关系以来,双方政府高度重视,出台一系列职业教育国际化支持政策。据不完全统计,双方建立对话关系以来,中国与东盟国家政府及教育主管部门颁布的关于职业教育国际化方面的支持政策有50个左右。由于中国与东盟职业教育国际化政策大多是在国家政府层面进行的主要领导人间会晤对话,因此此类政策具有较强的先进性、前瞻性、可持续性与国际影响力。伴随中国与东盟各国职业教育国际化合作交流的加深,强有力的政策文件对于促进双方各领域的资源优势互补、培养高素质人才意义重大。对中国—东盟自1991年起建立对话关系以来颁布的职业教育国际化合作政策文本进行分析,可以将其划分为愿景类、计划方案类、联合声明类、政府联合公报类、协议协定类、备忘录类、宣言类。其中,涉及中国与东盟职业教育留学生培养、师资互派培训、学术交流、奖学金申请颁发、学历互认、实习实训基地建设、校企跨境合作等切实提升东盟国家职业教育质量的内容,具体政策文件见表2。

其中,愿景类政策文件,如《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》,就未来一个时期中国与东盟的合作关系、合作内容进行了宏伟设想,鼓励“通过中国—东盟教育交流周等平台,加强教育创新和学术交流”。计划方案类文件,如2023年广西壮族自治区政府与教育部联合印发的《推动产教集聚融合打造面向东盟的职业教育开放合作创新高地实施方案》中为“立足广西独特区位优势,打造面向东盟的职业教育开放合作创新高地”提出重要指导策略,明确中国与东盟国家如何就下一阶段进一步发展职业教育双边合作关系采取具体措施,加强各领域务实合作。联合声明类政策文件指中国与东盟就共同关心的问题在国家会谈上表明各自立场,发表双方达成的协议,明确应尽义务与权利。联合公报类文件相较于联合声明更加权威与正式,是经双方谈判、代表签署达成的正式条约文书。协定协议类文件是双方独立个体在平等协商关系上达成的契约文书,具有法律效应。而备忘录文件主要表现为中国东盟双方就推动新时期两国教育文化关系进行的意见交换,以及如何开展高质量文化交流学习合作的具体措施。宣言类文件则是双方领导人就当前形势下的多方重大问题表明立场、展望未来发布的正式文件。

进一步对中国—东盟职业教育合作相关政策文本的内容梳理发现,其具有以下特征:其一,中国—东盟职业教育国际化有关条例挂靠于双方全方位合作框架之下。其中“中国—东盟职业教育发展”作为众多合作点中一项内容进行。其二,政策多以中国与某一东盟国家的双边合作为主。文件中多是推动我国和单一东盟成员国间的合作交流深化,通过当地访问交流结合某一东盟国家具体政治、经济、文化等方面特色而“量身定制”各领域合作,在总结以往合作的基础上保持灵活多样的协议内容,有利于中国同东盟各国间始终保持经贸合作、人文合作、行业企业合作的高质量与持续性。其三,中国—东盟职业教育合作文件签订与政策议定多伴随国家领导人间访问会谈与论坛会议展开。如2023年习近平总书记对越南进行国事访问期间,同越南主席举行会谈,重点探讨“建立教育合作机制”“深化职业教育、数字教育合作”[4]。总而言之,中国与东盟间较少有关于双方职业教育合作的直接文件,如《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》仅在经济合作与社会文化合作中皆提到有关职业教育国际化的相关条例,“促进产能、技术创新,促进中小微企业发展和区域增长”“加强教育创新和学术交流”等[5]。

(三)跨境教育:拓展多主体国际服务效能

职业教育国际化是由多方主体共同参与、资源共享、利益互惠,以促进国家间产能提升、经济贸易增长、技术人才支撑为导向的区域交流合作行为。职业院校作为职业教育高质量办学的重要主体,对于开展更高水平中国—东盟职业教育国际合作发挥着重要主导性作用。30年来,中国—东盟职业教育院校间合作主要表现为合作形式的多样化与合作规模的扩张,由校校合作扩展至多层次多主体的共享合作。由于职业院校呈现合作样态的多样化,根据不同合作属性可分为不同的合作模式,按照职业院校合作地域可划分为境内合作模式与境外合作模式。

在境内合作层面,中国与东盟国家在职业教育领域有着不同层次的发展需求和资源,存在互补性与合作需要。留学生来华留学是我国教育国际化趋势的重要彰显形式。在“引进来”国际化合作办学理念的指引下,中国与东盟职业院校间展开了多种如吸引来华留学生、开展师资交流培训、共同打造国际化精品课程等办学模式,旨在凭借创新办学模式下的先进理念、经验、资源培养国家所需的复合型技术技能人才,与东盟国家开展深层次、宽领域合作。

一是国际互派留学生规模不断提升。随着中国国际地位的提升与职业教育的高质量发展,以及有关留学生培养办法中奖学金的投入力度不断加大,越来越多东盟国家留学生主动来到中国学习职业教育相关课程。中国与东盟国家在学习内容、学习形式、学习资源等方面具有相似性与互补性,有利于双方开展职业教育不同领域内专业学习与职业培训。由于地缘优势,绝大部分东盟国家留学生主要选择到广西、贵州、云南等地职业院校留学。截至2021年6月,底东盟国家来桂留学生达1.6万人,使得广西已成为全国接收东盟国家留学生最多的几个省区之一[6]。另外,2021中国—东盟教育交流周新闻发布会提到,截至2020年底,来贵州留学生的人数从2008年的数十人发展到4000余人,其中70%以上为东盟国家留学生。除了互派留学生规模的急剧扩张,教育合作目标也由单纯教授本土化语言培养语言交流类人才,转变为传授实际操作技能和管理经验培养高层次复合型人才,合作内容也由课程交流深化为思想文化、标准、理念的共建。

二是师资互派交流、培训项目深入发展。中国与东盟国家高度重视职业教育师资培训,主要体现为以下方面:其一,培训人员多元化,由原来的专任教师扩展为各管理部门教师;其二,培训内容多样化,包含教师专业知识、实操技能、职业道德、文化认同、心理素质等方面培训;其三,培训形式创新性,既有短期培训交流项目,也有长期互派留学进修项目,通过参加中国与东盟国家职业院校举办的短期训练营、培训班、论坛活动、讲座等丰富多彩的活动,大幅度提升中国与东盟国家职业院校教师的专业素养、管理水平、科研水平,在沟通交流中总结经验、发扬优势,有效增强职业院校教师的国际化教育理念、文化认同以及文化自信。如闽江师范高等专科学校继续教育中心于2018年在柬埔寨金边设立“中柬华文师资培训中心”,至今学校在国内外共举办6期培训班,累计培养337名“一带一路”共建国家和地区的基础教育华文教师,培训量达6735人日。该项目于2021年成功入选第四批“中国—东盟高职院校特色合作项目”,成为中国与东盟国家间师资培训合作典范。

三是职业教育课程的融合、创新趋势突出。在国际与国内“双循环”趋势下,我国职业院校坚持以“中文+职业技能”课程为抓手,探索中国与东盟国家全新的合作模式,推进职业院校境内合作全方位开展。例如,贵州幼儿师范高等专科学校为来华留学生专门开设中文专业与相关课程,课程内容既包含汉语听说读写等语言技能课程,也包括书法、武术、茶艺等中国传统文化体验课程,充分体现职业教育课程的国际融合。