统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新:历史、价值与路径

作者: 何巧巧

作者简介

何巧巧(1992- ),女,湖北职业教育研究院研究员,湖北职业技术学院职业教育研究中心编辑室主任,编辑,讲师,研究方向:职业教育(孝感,432000)

基金项目

中华职业教育社第二届黄炎培职业教育思想研究规划课题“基于黄炎培大职业教育主义统筹三教协同创新研究” (ZJS2024YB213);湖北职业技术学院2023年度校级重点课题“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新背景下湖北地方高职高质量发展研究”(2023A05),主持人:何巧巧

摘 要 统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新是加快建设高质量教育体系的重要举措,职业教育、高等教育、继续教育协同创新经历了独立到融通的发展历程、模糊到清晰的目标定位过程、粗疏到完善的体系建构过程。统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新具有推进教育现代化、适应产业变革、应对人口结构变化的重要价值。体系上,要打造纵向到底横向到边的终身教育体系、建立互认互信互融互促的人才培养体系和多层畅通互相支持的教育评价体系。制度上,要构建结构完整的职业教育三级学位制度,完善职业教育、高等教育、继续教育专业设置管理办法,推进功能齐全内容丰富的学分银行制度。

关键词 职业教育;高等教育;继续教育;协同创新

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)07-0026-07

党的二十大报告中提出“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新”[1]。“统筹”意味着三类教育需要通盘考虑,“协同”意味着教育类型之间要打破壁垒,破除原有教育观念,要从制度和体系上对教育进行改革,构建新时代的高质量教育体系。厘清职业教育、高等教育、继续教育的发展历程,理解统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新的价值内涵,并提出其在制度和体系层面协同的建议,对推进教育高质量发展、建设学习型社会、完善终身学习体系具有重要意义。

一、统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新的历史演进

(一)独立到融通:职业教育、高等教育、继续教育的发展历程

1.各自独立阶段

新中国成立之初到20世纪末是三类教育的各自独立阶段。1951年中央人民政府政务院《关于改革学制的决定》将学校体系分为幼儿教育、初等教育、中等教育与高等教育。中等教育包含中等专业学校,即技术学校,是职业教育的最初雏形。实施高等教育的学校包含大学、专门学院和专科学校。继续教育的雏形则是各级政府设立的各级各类补习学校和函授学校、政治学校和政治训练班。此后,职业教育不断扩展,1953年增设技工学校,1958年后设置农业中学、城市职业中学,试办半工半读中等职业技术学校。1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》提出要大力发展职业技术教育,扩大高等学校办学自主权,激发高等学校的办学潜力和活力,提高继续教育地位。1993年印发的《中国教育改革和发展纲要》(中发[1993]3号)明确了职业教育的培养目标、高等教育的发展道路、继续教育的培养重点,还提出了成人教育、广播电视教育和学校电化教育,教育类型进一步丰富。在职业教育、高等教育、继续教育的统筹协同方面,国家提出要逐步形成职业教育和普通教育共同发展、相互衔接、比例合理的教育系列,推进高等学校之间、中等职业学校之间的联合和协作,实行资源共享、优势互补。1995年第八届全国人大三次会议通过的《中华人民共和国教育法》在法律层面上规定了职业教育、高等教育、成人教育相关制度,明确其法律地位。随着国家对职业教育的愈发重视,开始在管理机构上进行改革,1998年3月,国家教育委员会更名为教育部,成立高职高专教育处,高职高专教育作为一种单独的教育类型,地位有了很大提高,高等专科教育、高等职业教育和普通专科教育被统筹管理。

2.沟通衔接阶段

职业教育、高等教育、继续教育正式开始沟通衔接起始于1999年。1999年中共中央、国务院印发的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发1999[9]号)提出要构建不同类型教育相互沟通相互衔接的教育体制[2]。将职业大学、成人高校和部分高等专科学校逐步调整为职业技术学院或职业学院,支持本科高校举办或与企业合作举办职业技术学院。职业技术学院可以招收普通高中毕业生,职业学院学生毕业后可以进入本科高校继续学习。这是职业教育、高等教育、继续教育统筹的重大跨越,开创了职业教育、高等教育、继续教育协同发展的新纪元。2002年党的十六大报告中明确提出“加强职业教育和培训,发展继续教育,构建终身教育体系”,“继续教育”作为一种新的教育类型,替代了以往“成人教育”的概念。2004年印发的《教育部等七部门关于进一步加强职业教育工作的若干意见》(教职成[2004]12号)提出要“统筹职业教育与其他各类教育协调发展”。2007年通过的《国家教育事业发展“十一五”规划纲要》提出要完善终身教育体系,形成普通教育与职业教育、职前教育与继续教育相互衔接。2010年印发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出要加强“基础教育、职业教育和成人教育统筹”,具体统筹内容是:学历教育和非学历教育协同发展,职业教育和普通教育相互沟通,职前教育和职后教育有效衔接[3]。同时提出了搭建终身学习“立交桥”,促进各级各类教育纵向衔接、横向沟通。2012年《国家教育事业发展第十二个五年规划》明确要加强职业教育与普通教育、继续教育的相互沟通,搭建人才成长“立交桥”。2014年印发的《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》提出“到2020年,形成……职业教育与普通教育相互沟通,体现终身教育理念……的现代职业教育体系”,这是统筹三类教育的理念雏形。

3.统筹协同阶段

2014年6月,教育部等六部门发布的《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》提出要坚持各级各类教育协同发展,统筹职业教育和普通教育、继续教育发展[4],标志着三类教育的统筹协同正式开始。普通教育和职业教育可以进行课程和学分互认,开启了转学和升学通道,普通高等学校可以招收职业院校毕业生,联合培养高层次应用型人才。这里的“普通教育”是指走普通高中到本科院校升学路径的教育体系,包含“高等教育”。2019年出台的《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案(2018-2020年)》明确要求,建成服务全民终身学习的现代教育体系,推进基础教育、职业教育、高等教育和继续教育协同发展。同年10月,党的十九届四中全会明确要完善职业技术教育、高等教育、继续教育统筹协同发展机制。2021年,中共中央、国务院印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出:因地制宜、统筹推进职业教育与普通教育协调发展。2022年党的二十大报告进一步要求“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新”。至此,三类教育的统筹协同正式成为建设高质量教育体系的重要命题。2022年新修订施行的《中华人民共和国职业教育法》明确“国家优化教育结构,科学配置教育资源……统筹推进职业教育与普通教育协同发展”[5]。可以看出,不断推动职业教育、高等教育、继续教育协同创新发展,是我国建设教育强国和人才强国的重要基础。

(二)模糊到清晰:职业教育、高等教育、继续教育的目标定位

1.从新中国成立到20世纪末,是目标定位模糊阶段

新中国成立初期我国各级各类教育没有明确区分,教育目的相对模糊,是为国家培养具有高级专门知识的建设人才,但具体是哪些方面的建设人才还处于探索阶段。1958年教育改革的目的是彻底改造旧中国的学校教育制度,保障广大人民群众受教育的基本权利,提高群众的受教育水平。到1985年,成立国家教育委员会对教育事业进行整体统筹,统一部署和指导教育体制改革。1985年与1951年相比,教育在管理和统筹上进行了统一和协同,根本目的是促进经济发展解决人才问题,大力发展职业技术教育,合理调整高等教育内部的科系、层次比例。1993年细化了教育的总目标,把职业教育的重要性提升到了一个新的高度,并且提出要建立社会主义教育体系,实现教育现代化。

2.20世纪初至2020年,是目标定位相对清晰阶段

2007年通过的《国家教育事业发展“十一五”规划纲要》以“普及、发展、提高”为主要任务,提出要加快发展职业教育,提高高等教育质量。2010年教育改革发展的战略目标是:到2020年,基本实现教育现代化,基本形成学习型社会,进入人力资源强国行列[6]。2012年,教育部印发《国家教育事业发展第十二个五年规划》,提出教育改革发展的总目标是全面提高教育现代化建设和人的全面发展能力。2017年通过的《国家教育事业发展“十三五”规划》提出教育改革发展的主要目标是“现代职业教育体系更加完善”“高等教育发展进入普及化阶段,继续教育参与率明显提升”。2019年印发的《中国教育现代化2035》提出,坚持统筹推进的基本原则,推进教育现代化的总体目标是建成服务全民终身学习的现代教育体系。至此,三类教育的目标由各自定位逐渐走向统筹推进。

3.2020年以后,是目标定位非常清晰阶段

2021年通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“深化职普融通,实现职业技术教育与普通教育双向互认、纵向流动”。2022年10月,党的二十大报告明确了职业教育高质量发展的方向。目的是强化职业教育功能,减轻社会教育焦虑,同时对社会中教育分层观念进行一次更新与颠覆,培养出社会需要的技术技能人才,以人的发展需求确定教育政策的逻辑起点和价值取向,重塑宏观教育政策的统一概念框架和话语体系[7]。统筹三类教育的目标自此确定,2023年教育部印发《学习型社会建设重点任务》,要求探索统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新的具体路径。

总体来看,我国各级各类教育的目标定位与国家的发展一脉相承,教育发展目标的变化也体现了我国教育动态适应社会发展需要的过程。

(三)粗疏到完善:职业教育、高等教育、继续教育体系建构过程

教育体系是指互相联系的各种教育机构的整体或教育大系统中各种教育要素的有序组合,本文所研究的教育体系则是指各级各类教育构成的学制,或称教育结构体系。

1.体系建构粗疏阶段

1949-1966年,新中国成立后,我国教育体系初步形成,主要是工人、农民干部学校和各种补习学校与训练班、技术学校等。1980年教育部、国家劳动总局发布的《关于中等教育结构改革的报告》提出“国家办学与业务部门、厂矿企业、人民公社办学并举”,1985年,进一步扩大高校办学自主权,教育体系进一步优化。1999年,职业技术学院成立,囊括职业大学、成人高校和部分高等专科学校。这一阶段,教育体系从初具模型逐步走向大致分类,基础教育学校数量最多,教育处于大众化阶段,教育的普及提高了社会的整体公平,也促进了国民收入的快速增长。

2.体系建构相对完善阶段

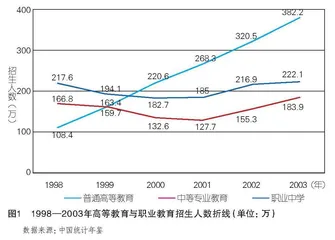

改革开放和社会主义现代化建设新时期,我国的教育形态百花齐放,学前教育、九年义务教育、高等教育、成人教育、继续教育等呈现多样化态势。1998年,教育部发布的《面向21世纪教育振兴行动计划》提出,2000年高等教育本专科在校生总数将达到660万人。招生计划的增量将主要用于地方发展高等职业教育。自此,高等教育本专科招生人数开始连年攀升。根据中国统计年鉴的调查,普通高等学校1998年招生人数为108.4万,1999年招生人数为159.7万,增长率达到47.3%[8]。在此之后,更是以每年招生数增加50万的速度扩展,见图1。

图1 1998—2003年高等教育与职业教育招生人数折线(单位:万)

数据来源:中国统计年鉴

2005年后,普通高等教育细分为普通本科与普通专科,这两类教育继续扩招,普通本科的扩招趋势在2019年逐渐放缓,普通专科则是在2019年大规模扩招116万,扩招增势在2021年开始放缓,如表1所示。

表1 2005-2023各级各类教育招生数量(单位:万)

教育类型 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023

硕士 36.5 41.9 51.1 56 61.1 64.5 80.6 91.6 117.7 110.4

普通本科 236.3 282 326.1 356.6 381.4 389.4 410.7 431.3 444.6 468

普通专科 268 283.8 313.4 324.9 318.4 348.4 350.7 483.6 552.6 546.6

成人本专科 193 191 201.5 218.5 256.5 236.7 217.5 302.2 378.5 440

中等职校 655.7 810 868.5 813.8 674.8 601.2 582.4 600.4 489 484.8

数据来源:中国统计年鉴