高职院校产教融合质量评价指标体系的价值导向、构建方法和指标内涵

作者: 郭广军 杨无敌 陈鹏

作者简介

郭广军(1971- ),男,长沙民政职业技术学院教授,湖南省教育科学职业教育研究基地首席专家,厦门大学教育研究院博士研究生(长沙,410004);杨无敌(1992- ),女,厦门大学台湾研究院博士研究生,研究方向:两岸高等教育;陈鹏,滁州学院

基金项目

国家社会科学基金教育学一般课题“高等教育产教融合质量协同治理体系研究”(BJA200105),主持人:郭广军

摘 要 实施产教融合质量评价是落实深化产教融化政策的重要机制。高职院校产教融合质量评价应坚持通过产教融合服务现代化产业体系建设、支撑职业教育高质量发展、增强职业院校关键办学能力等价值导向。通过产教融合政策文本分析,运用德尔菲法与层次分析法构建了高职院校产教融合质量评价指标体系及其权重,主要包括学校治理、培养体系、专业与课程、条件与经费、科学研究、社会服务、教师发展、学生发展、社会评价等9个一级指标、34个二级指标、86个三级指标,为我国高职院校开展实证性产教融合质量评价提供理论、标准、方法借鉴,以促进高职院校产教融合高质量发展。

关键词 高职院校;产教融合;质量评价指标体系;高质量发展

中图分类号 G717 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)10-0036-08

党的二十大报告强调“推进职普融通、产教融合、科教融汇”。近年来,随着产教融合系列政策制度密集出台,产教融合已经上升为我国职业教育的基本制度。实施产教融合质量评价是落实深化产教融合政策与战略的重要机制举措。秦凤梅等基于CIPP模型构建了体现校企双方需求、目标、条件、过程、结果、发展等质量因素的产教融合质量评价指标体系[1]。李婷等人构建了体现政府、学校、行业、企业等主体因素的产教融合质量评价体系[2]。吕路平等人从利益相关者视角构建了高职院校产教融合质量评价的理论框架和指标体系[3]。姜泽许等人构建了包括组织保障、课程和教学、毕业生评价、行业协调指导、教师发展、基地建设在内的职业教育产教融合质量评价体系[4]。本文基于政策文本分析和专家调查论证,构建了产教融合质量评价指标体系。

一、高职院校产教融合质量评价指标体系的价值导向

(一)促进产教融合服务现代化产业体系建设

高职院校产教融合质量评价要坚持深化产教融合服务支撑现代化产业体系建设,突出有效测度专业课程与产业体系匹配度,构建教育和产业统筹融合发展格局,同步规划产教融合与经济社会发展,统筹职业教育与区域发展布局,促进职业教育融入国家创新体系和现代化产业体系建设,健全需求导向的人才培养结构调整机制,解决人才教育供给与产业需求重大结构性矛盾,增强职业教育在促进经济社会发展和产业转型升级等方面的成效。

(二)促进产教融合系列政策有效落实增效

高职院校产教融合质量评价要坚持深化产教融合促进国家产教融合政策贯彻落实,突出有效测度高职落实深化产教融合政策的成效,突出以2017年国务院印发的《关于深化产教融合的若干意见》,2022年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,以及2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等政策文件要求为依据,科学制定高职院校产教融合质量评价指标体系,有效测度学校产教融合办学体制机制、专业培养体系与人才培养模式、促进产教供需双向对接、产教融合协同创新、产教融合协同服务、产教融合协同发展等方面进展与成效。

(三)促进产教融合支撑职业教育高质量发展

高职院校产教融合质量评价要坚持深化产教融合服务现代职教体系建设,突出以产教融合主线贯穿现代职教体系,促进市域产教联合体、行业产教融合共同体、产教融合实践中心、产业学院等建设目标达成,有效测度产教融合运行机制、共建共享、人才培养、服务发展、特色创新等方面的进展与成效。要坚持深化产教融合服务现场工程师培养试点,突出产教融合的中国特色学徒制创新,有效测度培养平台、培养体系、实训体系、评价机制等方面的进展与成效。要坚持深化产教融合服务人的全面发展,突出产教融合协同育人,有效测度高职学生的思想道德表现、专业技术技能、综合职业素质、就业创业发展等方面的进展与成效。

(四)促进产教融合增强职业院校关键办学能力

高职院校产教融合质量评价要坚持深化产教融合服务内涵式发展,突出产教融合的一流专业、一流课程、一流教师、一流教材、一流实习实训基地建设,有效测度“五金”新基建的建设进展与成效。坚持深化产教融合服务教师专业发展,突出“双师型”教师队伍建设,有效测度教师专业发展机制,产教融合能力提升等方面进展与成效。要突出科教融汇的协同创新和成果转化,完善协同创新制度、构建协同创新平台,提升协同创新成果、协同成果转化能力水平等方面的进展与成效。

二、高职院校产教融合质量评价指标体系的构建方法

高职院校产教融合质量评价指标体系构建要遵循科学性、系统性、政策性、协同性和育人性原则,客观反映高职院校产教融合在投入、生成、产出等各环节要素对产教融合质量的影响及其一般规律,重点考察评价学生发展、教师发展和职工发展的质量效益。

(一)高职院校产教融合质量评价指标体系构建过程

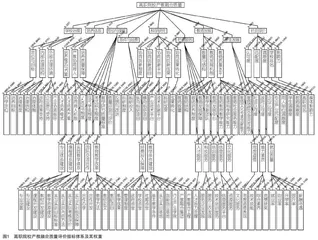

课题组根据《关于深化产教融合的若干意见》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等文件精神要求,通过文献研究、专家访谈、问卷咨询和实地调研,借鉴国内相关产教融合评价指标体系,对反映高职院校产教融合质量的指标做了实验性的整理与归类,构建了高职院校产教融合质量评价指标体系评审稿。根据德尔菲法,遴选了多个教育科研机构和高校的15名业内专家,将高职院校产教融合质量评价指标体系的评审稿,以邮件或微信方式分发给各位专家进行通讯咨询评价审核。课题组根据收回的专家评审意见,对指标体系的三级结构、内容和评价要点等逐项进行修改完善。修改后再次发给上述专家审核,根据专家意见再次修订完善。经过三轮专家咨询评审后,专家组对指标体系较为认同,课题组也认为较为合理,初步形成了高职院校产教融合质量评价指标体系。该指标体系包括9个一级指标(评价项目)、34个二级指标(评价要素)、86个三级指标(评价要点)及其评价内涵说明。其中,一、二、三级指标名称见图1。

(二)高职院校产教融合质量评价指标体系权重的确定

采用德尔菲法和层次分析法(AHP)相结合的方法对高职院校产教融合质量评价指标体系权重进行确定。第一步,建立高职院校产教融合质量评价指标体系层次结构模型。借助迈实AHP层次分析软件,建立高职院校产教融合质量评价指标体系的AHP模型,如图1所示。该指标体系的AHP结构模型分成四层,最上层为目标层“高职产教融合质量”,以下依次为一、二、三级指标。第二步,构造判断矩阵,生成高职院校产教融合质量评价指标体系常规调查表。采用专家决策法,首先,借助迈实AHP软件系统生成高职院校产教融合质量评价指标体系的Excel常规调查表(判断矩阵)。然后,将调查表分发给职业院校、职业教育研究机构等25位专家,收回24份调查表。最后,利用迈实AHP层次分析法的“导入调查表”功能,将收回24份Excel专家调查表导入软件系统。第三步,专家矩阵不完整和不一致性检验。将专家调查表导入软件系统后,在决策时利用系统自带算法将其调整为一致(CR≤0.1)。第四步,评价指标权重计算结果。将“矩阵明细表”中数据“导出至Excel”,最终得出高职院校产教融合质量评价指标体系及其权重,见图1。

三、高职院校产教融合质量评价指标体系的指标内涵

高职院校产教融合质量评价指标体系的指标内涵主要是指第三级指标评价要点的具象描述。

(一)学校治理(0.2066)

高职院校产教融合学校治理评价旨在考察学校与行业企业同频共振,创新政行企校多元联动的办学体制机制,主动融入国家与区域发展战略,全面提升产教融合治理水平,重点测度产教融合学校治理体系中的办学定位与目标、内部治理结构和外部治理环境。

定位与目标(0.1193)。第一,办学定位(0.0763)。坚持以教促产、以产助教、产教融合、产学合作的办学定位。第二,培养目标(0.043)。学校产教融合的人才培养总目标及确定依据,专业培养目标、规格、职业面向及确定依据。

内部治理结构(0.0581)。第一,治理制度(0.0295)。学校产教融合制度与实施工作纳入党委会、校长办公会议程和述职内容;校级领导、中层干部、专业教师对产教融合制度的认知与执行能力;学校结合国家和地方政策制定符合学校、企业需求的产教融合实施方案,人才培养、科学研究、社会服务、队伍建设、绩效激励等方面规章制度。第二,治理结构(0.0143)。学校适应产教融合的内部治理结构改革;充分体现一线教学科研机构自主权,积极构建产教融合的跨学科、跨专业教学和科研组织;学校产教融合管理部门组织构架设置、人员配备、软硬件配套保障和工作协调机制。第三,治理体制(0.0143)。学校参与市域产教联合体、行业产教融合共同体、产教融合实践中心建设,建立二级学院理事会(董事会)制度,引入行业企业、科研院所、社会组织等多方参与办学;学校依法引入企业资本、技术、管理等要素,实施股份制、混合所有制改革;学校实施产教融合,开展校企合作办学、合作育人、合作发展、合作就业。

外部治理环境(0.0292)。第一,政府政策支持(0.0166)。地方政府制定支持学校产教融合的实施办法并得到有效实施;政府将学校产教融合发展同步纳入经济社会发展、区域发展、产业发展、创新驱动发展规划和强国战略、乡村振兴战略、脱贫攻坚战略;政府统筹优化高职教育和产业结构,同步规划产教融合发展政策措施、支持方式、实现途径和重大项目;政府支持各类企业依法参与产教融合;政府支持学校产教融合的拨款机制、财税用地、金融支持等政策;政府支持学校收入分配、用人制度以及学校编制、教学科研管理等配套改革,营造良好环境;政府支持学校学徒制培养过程中的招生计划、学籍管理、经费等;政府落实企业职工培训制度,足额提取教育培训经费,确保教育培训经费60%以上用于一线职工教育与培训。第二,企业参与支持(0.008)。学校参与产教融合建设试点(产教融合型城市、企业)。第三,行业协调指导(0.0047)。制定行业深化产教融合工作计划,服务校企合作对接;进行行业人才需求预测,制定专业人才需求目录;进行行业产教融合教育教学指导;提供行业职业技能鉴定服务。

(二)培养体系(0.1983)

高职院校产教融合人才培养体系评价旨在考察学校以产助教、以教促产,深化行企深度参与的专业人才培养模式改革,重点测度如下指标运行成效。

培养模式与方案(0.1195)。第一,人才培养模式(0.0737)。实现教育与经济社会协调发展,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,全面提高教育质量;学校与行业部门(组织)、大型企业实行共建共管,或者采用多种形式共同组建职业教育集团,或者共建共管二级学院、专业集群;实现“教学与生产同步、实习与就业衔接”的产教融合发展命运共同体。第二,人才培养方案(0.0458)。行业企业人员参与专业人才培养方案、专业教学标准、课程设置、课程标准、质量评价标准的制定、执行与调整;专业人才培养方案符合高素质技术技能人才成长特点,能很好地反映国家专业教学标准,适应人才市场需求,体现学校办学特色优势,可操作性强;建立通识教育、专业教育与职业资格证书、1+X证书的对接认证机制。

产教协同育人(0.051)。第一,协同育人机制(0.0243)。学校深化办学体制机制改革,构建“产教融合、校企合作、工学结合、知行合一”育人机制,与企业联盟、与行业联合、同园区联结,开展联合培养、产教协同育人;近五年校企合作企业为各专业学生实习提供的岗位数,参与合作的学生数量及占比;学校和行业企业课程学分转换互认,学校向行业企业和社会培训机构购买创新创业、前沿技术课程和教学服务。第二,1+X证书制度(0.0119)。1+X证书试点改革的专业人才培养;1+X证书培训站和考核点。第三,现代学徒制度(0.0086)。学校在技术性、实践性较强的专业,全面推行现代学徒制人才培养。学校招生与企业招工相衔接,校企“双重主体”育人,明晰学校、企业和学生三方权利义务关系。第四,考试招生制度(0.0062)。学校分类招考,完善“文化素质+职业技能”评价方式;对口招收中职教育毕业生比例;招收有工作实践经历人员的比例;吸引贫困地区学生就读。