中国式现代化视域下的职业教育:核心要义、实践理路与模式创新

作者: 陈庆庆 仝宣文 李志军

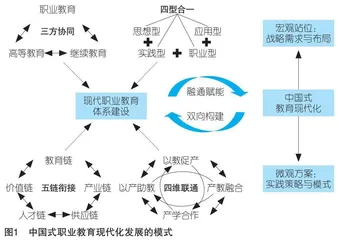

摘 要 中国式现代化建设为职业教育创新发展提供了科学指引。构建现代职业教育体系应坚定“前途广阔、大有可为”的前景,构建“教随产出、产教同行”的生态,提升“一技之长,能动天下”的地位。同时,坚持特色引领、服务发展、质量为首、瞄准前沿的实践理路。为此,亟须基于人才培育、专业群建设、产教融通、师资优化等重点方面,创新性地建构在体系架构上“三方”协同、在人才培养上“四型”合一、在服务场域上“四维”联通、在创新发展上“五链”衔接的模式,形成职业教育革新的生态格局,服务中国式现代化建设。

关键词 中国式现代化;职业教育;教育现代化

中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化,是中国人民历经百年赓续奋斗和艰苦磨砺的伟大成果。教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑[1]。《2024年国务院政府工作报告》明确要求加快推进教育现代化,大力提高职业教育质量,强化高质量发展的基础支撑。教育现代化是伴随制度、经济、文化等不断调整、渐进式发展的动态过程,深入探讨“中国式教育现代化道路”是“中国式现代化新道路”的必然要求[2]。职业教育作为国民教育体系的重要构成,肩负着为推进中国式现代化提供高素质技术技能人才的重任。在此背景下,本研究立足中国式现代化的基本视域,系统分析职业教育发展的理念、实践与模式。

一、中国式现代化视域下职业教育发展的核心要义

立足于中国式现代化建设,必须深刻认识和把握新时代职业教育的责任,即深入推进产教融合、健全现代职业教育体系、培养高素质技术技能人才,为中国式现代化提供持续支撑。

(一)坚定“前途广阔、大有可为”的前景,加快建设现代化职业教育强国

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视职业教育发展,习近平总书记指出,“职业教育与经济社会发展紧密相连,对促进就业创业、助力经济社会发展、增进人民福祉具有重要意义”[3]。随着2019年国务院《国家职业教育改革实施方案》、2022年新修订施行的《中华人民共和国职业教育法》以及2022年中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等重要政策、法律和文件的出台,职业教育的地位、体系构成以及政府和有关方面的责任逐渐明确,职业教育改革发展的制度保障体系日趋完善。“十三五”期间,中国职业教育经费累计投入2.4万亿元。2023年现代职业教育质量提升计划资金下达312.6亿元,持续助力大国工匠培育[4]。数据显示,2022年,全国有中、高等职业学校11273所,招生规模分别为650.69万人和546.61万人,为经济社会发展提供了有力的技术技能人才支撑。总揽全局,职业教育在固本、强基、扬优方面有了大跨步发展,订单班、引企入校、现代学徒制、技能大赛等硕果累累,不断向体系化、内涵式和高质量迈进。从“小职教”走向“大职教观”,体系从“分层”走向“分类”,方式从“管理”走向“治理”,逐步形成了中、高职衔接,校、企、社会三元协同,横向与纵向跨界的良好生态。

(二)构建“教随产出、产教同行”的生态,更好赋能现代化产业体系建设

全面深化产教融合具有内在的理论逻辑和实践机理,职业院校与产业集群之间人力资本流动的实质是源源不断的“知识流”“技术流”和“信息流”在两者之间的流动。2023年教育部印发的《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023-2025年)》提出了产教融合办学体制、校企合作办学机制、交流平台和发展生态优化等制度设计,填补人才培养与产业转型、区域发展间缝隙,构建新型互动机制,提升职业教育供给侧与产业需求侧匹配度。黄炎培先生曾指出,发展职业教育须加强社会参与,和一切教育界、职业界努力沟通和联络[5]。产教融合导向实则涵盖了产业即教育、企业即学校、生产即教学三个逻辑项,形成高度联结、唇齿相依的产教融合共同体,盘活资源链,构建统筹融合新样态。十年来,全国组建约1500个职教集团,覆盖院校达七成[6]。多样化的校企合作格局为区域经济社会发展作出了重大贡献。在政策引导下,以实质共建、人才共育、资源共享、利益共享、责任共担为特征的市域产教联合体建设落地开花。通过促进产教融合质的飞跃,实现产业网络各环节的高度协同,不断拓展新赛道,塑造新动能。

(三)提升“一技之长,能动天下”的地位,大力培育高素质技术技能人才

知识经济是继工业经济后的一种新的经济模式,后工业社会是知识社会[7],“人才资源作为经济社会发展第一资源的特征和作用更加明显”。中国式现代化和技能强国建设需要高素质技术技能人才队伍的支撑,职业教育成为专业技术技能人才培养的关键渠道,人才的水平越高,以他们为载体的知识溢出强度越大,知识溢出效应越明显。十八大以来,职业院校已累计培养输送近7000万名高素质劳动者,一线新增从业人员中绝大多数来自职业院校。截至2023年,全国布局558个国家级现代学徒制试点项目,累计培养企业新型学徒超80万人。但有研究表明,2030年中国可能有多达2.2亿劳动者变更职业,高素质技术技能人才会出现结构性缺口[8]。实现“内生式的现代化”当以人才为要,关键是坚守育人质量“生命线”,打造德技并举、结构合理、素质优良的技能人才梯队。立足我国经济形势、产业趋向、技术结构等质态,健全贯通式、立体化、宽口径的人才培养机制,构建教育链、技能链、人才链紧密衔接、深度共融的人才发展体系,完善工匠精神培育的人才评价体系,为“技能中国”行动积蓄动能,为中国式现代化筑基稳舵。

二、中国式现代化视域下职业教育发展的实践理路

在中国式现代化进程中,必须发挥职业教育独特的战略使命,以中国特色的高质量职业教育体系持续为全面建设社会主义现代化强国提供强有力的支撑。

(一)特色引领,探索中国特色职业教育发展模式

在多年的探索中,我国形成了独具中国特色的职业教育思想、理论和模式,其发展样态集中彰显着中国智慧、中国探索和中国方案。追求高质量是伴随时代之需和社会主要矛盾变化的结果,我国职业教育的中国特色和现代化分别是其固有属性和特征的外化,体现着教育的内在规定性和固有规律。中国特色是不变的底色和永恒的生命线,现代性则有别于传统职业教育,具有关乎思想文化、社会秩序和价值追求等多方面进步意义,旨在以中国之特提质、以中国之新培优。

建构中国特色且具有国际影响力的职业教育发展模式涉及方向定位、本国理念、顶层设计、评价体系等多重要素,尤其是改革开放后,经济发展步伐加快,应在教育目标、专业建设、办学模式、教学方法等方面作出回应和改变。需持续凸显类型特色,打造更多的“鲁班工坊”“中文+职业技能”、江苏“郑和学院”等,树立中国“职教品牌”,走内涵式发展道路。职业教育高质量发展是国家定向统领,系统部署“加快建设教育强国、科技强国、人才强国”的必然结果。国家的宏观统筹、顶层设计和治理智慧直接影响其发展路径,彰显着将人民对美好生活的向往落细落小落实的育人本色。

(二)完善架构,构建横纵一体化的现代职业教育体系

职业教育是培养技术技能人才、促进就业创业创新、推动中国制造和服务上水平的重要基础[9]。中国改革创新的活力和潜能对职业教育发展提出了新的要求:一是各领域的需求供给“双侧”中的要素都呈现出超越传统要素的巨大增长力,倒逼内部结构和运行机理革新;二是全面布局的发展战略与产业转型升级迫切需要职业教育助力区域经济发展。职业教育应围绕中国特色的命题指向,贯彻落实党和国家的教育方针,适时把握新技术革命的时代特质,敏锐洞察未来世界发展大势,在强国战略的时代语境中生成“教育—人才—科技”链式机理,用富含中国化的元素和技术技能的支点实现跃升。

搭建横纵一体化的现代职教体系整体遵循纵向贯通、横向融通的建构逻辑。在纵向贯通上,巩固中等职业教育的基础地位,强化高等职业教育的主体地位,稳步推进本科层次职业教育试点;在横向融通上,加强职业教育、继续教育、普通教育的有机衔接,突出特色[10]。横向融通强调不同类型教育间“连线”“成面”,开展专项知识、技能和素养等培养,建立职业培训综合体,畅通人才发展渠道。纵向贯通则突出学生在体系内的接续培养,其中,“接”即学历层次无缝对接,与外部产业发展环境的有效对接;“续”即多维能力培养和人文素养提升的供给。主动适应经济结构调整和产业变革,以构建高质量职业教育体系推动教育现代化。

(三)质量为首,统筹人才供给侧与产业需求侧

高质量发展是伴随对规律的理性认识和对美好生活向往而不断升华的理论生成,实践着眼点在于实现供需在更高水平上的良性循环。在教育维度上,教育活动的社会价值才是其正外部性的重要表征[11]。职业教育已从传统的学科本位转向就业导向,从传统理论讲授转向工学结合,从偏重教材知识转向重视技术能力。新发展格局下,职业院校肩负着经济转型升级中转、升、改的要素供给、人才输出和技术支持重任,在人才培养、科技创新、成果转化等方面释放着靶向性、精准度与辐射力。

基于国情实际、产业层级和职业教育供给需要,形成产业人才需求分析框架、指标体系与运行机制。职业院校与行业企业互融互通,“引教入企”和“引企入教”并行,双方以功能实体嵌入搭建良好合作框架。目前,我国已认定21个国家产教融合试点城市,各地培育了4600多家产教融合型企业,初步形成以城市为节点、行业为支点、企业为重点的产教融合推进机制[12]。深圳率先实行“政府出资补贴、企业出场地、校企共建实训基地”新模式[13]。广州创新“学校错位发展”“重点专业全市规划,重点专业群依校布局”和“动态监控调整”建设思路[14]。苏锡常都市圈实施“中职高职3+3”“中职本科3+4”“高职本科3+2”“高职本科4+0”贯通培养项目[15]。这些都是可供借鉴的示范样板。

(四)瞄准前沿,提升国际化水平服务国家对外战略

联合国教科文组织提出将知识和教育作为全球共同利益,人们越来越清楚地意识到,可持续的高质量发展是一个多方面、多向度、多结构的复杂体系,需要不同国家和组织以“利益共同体”和“价值共同体”为纽带,达成共同价值、共同利益和共同责任。国家治理体系和治理能力现代化是以开放促改革的现代化,在顶层设计上,教育国际化发展的基本目标即以国际化视野推动经济发展、提升人才培养质量、促进文明互鉴和世界共同进步。

习近平总书记在对首届世界职业技术教育发展大会的贺信中强调,中方愿同世界各国一道,加强互学互鉴、共建共享,携手落实全球发展倡议,为加快落实联合国2030年可持续发展议程贡献力量[16]。这既体现出我国主动加强同世界各国的互鉴、互容、互通,又为教育贯彻质量优先、稳步发展之路提供指引。职业教育的国际化进程即建设中国特色的一流职业教育体系跻身职业教育发展的世界赛道,立足以国内循环为主,国际、国内互促的双循环发展格局,坚持本土化体系和国际性标尺并行,在世界场域中融汇中国范式,提升中国职业教育的话语权和国际影响力,切实为构建世界职业教育命运共同体贡献中国智慧。当前,我国已建设23个鲁班工坊,与159个国家和地区合作举办孔子学院,成立“中国—东盟职业教育联合会”等,持续贡献中国力量。

三、中国式现代化视域下职业教育发展的模式创新

职业教育体系理应在涵摄中国式现代化发展议程基础上彰显特色。立足于中国式现代化的基本视域,本研究构建出职业教育发展模式,在体系架构上坚持“三方”协同,在人才培养上立足“四型”合一,在服务场域上围绕“四维”联通,在创新发展上瞄准“五链”衔接。见图1。以此模式为基底,结合人才培养、专业群建设、产教融通、师资优化这四个维度,提出具体实施策略,旨在统筹关键育人要素的协同联动,以职业教育高质量发展为主线,以其势能释放为支线,实现有序、有质、有效的转型。

(一)锚定提质培优发展定位,筑牢德技并修的人才塔基

1.培养“桥梁型”高素质人才

我国技能劳动者占就业人口总量的比重为26%,高技能人才占技能人才总量的比重为28%,尚存在总量供给不足、供需结构失衡等问题。与此同时,新兴产业和新经济模式对职业需求、人才素质、就业结构等提出了新要求。部分院校专业的人才培养方案与技术技能人才培养规律不适配,课程体系也未能同新变化新要求同步更新。职业教育应服务于人的全面发展,既要“谋业”又要“人本”,所培养的人才应兼具“文化人”和“职业人”双重身份。