我国职业教育高质量发展水平测度体系构建

作者: 王茜雯 徐国庆

作者简介

王茜雯(1997- ),女,华东师范大学教育学部职业教育与成人教育研究所博士研究生,研究方向:职业教育课程与教学(上海,200062);徐国庆(1971- ),男,华东师范大学教育学部职业教育与成人教育研究所所长,教授,研究方向:职业教育基本理论,职业教育课程与教学

基金项目

2022年度国家社会科学基金教育学重大课题“技能型社会测度模型、驱动因素及路径优化研究”(VJA220006),主持人:徐国庆

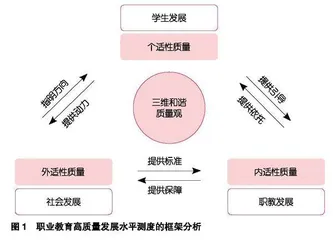

摘 要 在经济社会转向高质量发展的现实逻辑、职业教育亟待主动求变的教育逻辑以及学生培养回归教育本真的理论逻辑三重逻辑影响下,需重构我国职业教育高质量发展水平的测度体系。当前,我国关于职业教育高质量发展水平测度的研究陷入多方面误区,对此,需要重新澄清职业教育高质量发展水平测度的真实内涵,并在此基础上,根据适用性的职业教育质量评价理念,以职业教育外适性、内适性以及个适性三维和谐质量评价观为指导,形成“三维”互动的职业教育质量测度的系统分析框架,构建由“社会发展需要、职教发展需要、学生发展需要”3个一级维度、8个二级维度以及36个观测点组成的职业教育高质量发展水平测度的指标体系。

关键词 职业教育;高质量发展;测度体系;适用性

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)15-0018-07

随着经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,我国其他各领域也逐步向“高质量发展”迈进。职业教育作为与产业经济、国家政治、科技文化等紧密相关的社会子系统,理应实现从规模发展向质量发展的过渡。当前,我国已经建成世界上规模最大的职业教育体系,而要引领规模如此庞大的职业教育“提质增效”,需要进行系统设计和统筹规划。对此,2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,围绕职业教育的高质量发展进行部署,并提出“到2035年,职业教育整体水平进入世界前列,技能型社会基本建成”[1]的发展规划,为职业教育明确高质量发展目标和路径提供了有力的政策引导。在职业教育高质量发展进程中,关键是做好标准引领和质量保障,因而构建与“高质量发展”阶段相适应的职业教育高质量发展水平测度体系是重中之重。

一、我国职业教育高质量发展水平测度的三重逻辑

新时期,职业教育高质量发展离不开对外部环境的审视、对自身问题的检视以及对学生发展的重视,由此也形成了职业教育高质量发展水平测度的现实逻辑、教育逻辑以及理论逻辑,这三重逻辑对当前职业教育的质量发展以及质量测度提出了改革要求。

(一)现实逻辑:经济社会转向高质量发展

党的十九届五中全会将“高质量发展”确立为“十四五”期间国民经济和社会发展的主题,这是对我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大判断。自此,“高质量发展”被纳入各个领域的政策以及行动话语体系之中。实际上,做出这一判断不仅是基于世界新一轮科技革命和产业变革以及我国经济结构的转型,更是依据我国社会主要矛盾的转化,即人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。美好生活需要呈现出多样性、个性化的特征,这要求更加关注产品和服务的质量[2],用高质量标准替代经济发展的基础性和关键性变量,注重质量和效益[3]。在此背景下,职业教育作为与经济社会发展联系最为紧密的教育类型,承担着向生产一线输送技术技能人才的重要使命,其技能供给质量以及技术服务水平直接影响经济发展水平。为此,在经济社会转向高质量发展这一现实逻辑下,必须以科学的质量评价深化职业教育供给侧改革。一方面,适应当前我国高质量发展战略,将其延伸至职业教育领域,迅速完成职业教育发展方式的转型。当前,我国已经形成了世界上规模最大的职业教育体系[4],而在经济模式进入高质量发展阶段的背景下,“质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率”成为国家发展的现实需求,职业教育也必须相应地从“以量取胜”的规模扩张阶段走向“以质取胜”的内涵发展阶段,以“大规模”对接“高质量”[5]。另一方面,瞄准我国高质量发展的人才需求,针对新经济、新业态、新技术及人力资源需求市场的巨大变化,职业教育要从人才培养质量上回应我国经济社会发展与人民群众的多样化需求,通过高质量的技能型人力资源输出,助推区域经济持续增长,达成引领经济社会发展的应然目标。

(二)教育逻辑:职业教育亟待主动求变

需要明确的是,不能将职业教育的高质量发展简单理解为经济领域高质量发展的拓展,而应从职业教育自身的内部发展需要出发,探索其高质量发展路径。经济社会的高质量发展为职业教育提质增效提供了外部动力,但从职业教育的长远发展来看,只有不断强化自身内部质量,才能为维持自身稳定的高质量发展永久续航,而其根本立足点在于不断提升技术技能人才的培养质量。首先,在宏观层面,通过企业调研,明确职业岗位的典型工作任务及其职业要求,提高专业建设与产业发展的契合度,创新人才培养模式,持续解决专业建设与产业发展不对接的问题,实现产教融合。其次,在中观层面,通过构建行动导向的课程及教材体系以及课证融通的课程标准、课程内容和课程资源,持续解决课程内容与职业要求不对接的问题,促进校企合作。再次,在微观层面,通过引入和运用企业中真实的生产过程以及行动导向教学方式,如项目教学、情境教学等,持续解决教学过程与生产过程不对接的问题,落实工学结合;最后,按照技能人才成长规律,以工作过程为载体,评价学生的职业素质发展水平,促成知行合一。综合来看,职业教育要实现高质量发展,必须遵循其自身逻辑,将技术技能人才培养作为职业教育的出发点、着眼点以及落脚点,构筑内部核心竞争力。

(三)理论逻辑:学生培养回归教育本真

职业教育高质量发展最终落在人的高质量发展上。因此,职业教育高质量发展水平测度的根本逻辑,是学生自我实现的程度。具体而言,新时代强调教育的现代化,教育的现代化在于人的现代化,任何类型或者层次的教育,其根本价值在于服务人成就人发展人完善人,因而都应首先关注人的成长成才。“人”既包括作为社会成员的“人”,也包括作为生命个体的“人”,个体的成长成才是以创造实践为中介、以教育为引导,内外诸因素相互作用的综合效应。而内部因素主要指成才的综合素质,特别是智力因素、非智力因素和主观能动性等[6]。正因为职业教育是实践性相对较强的教育类型,因而在引导学生通过生产生活实践发展个性方面更具潜力,而高质量的职业教育,在引导学生发挥潜能、发展个性的过程中,必然以已有的心理学、教育学研究成果为指导,遵循学生身心发展规律,提升学生的整体职业素质。其一,在教育理念上,根据加德纳的多元智能理论,明确个体间的智能结构不尽相同且各有所长,一方面,承认智能的差异性,相信学生可以取得成功;另一方面,以学生的智能特征为依据,引导学生的自我完善和个性发展。其二,在教育目标上,根据迁移理论,明确职业教育的终极目标是促进学生迁移特别是技能的迁移,为迁移而教,将迁移理论充分运用到教育教学中,提升学生的学习效果。其三,在教育过程中,牢牢把握学生的认知发展规律,严格遵照规律引导学生发展。比如学生的记忆规律、由易到难的学习规律等。当前人民群众对优质职业教育的需求反映了对学生多样化、个性化成长成才的诉求,而对这些诉求的达成度是新时代职业教育高质量发展测度的应有之义。

二、我国职业教育高质量发展水平测度的误区澄清

当前,由于没有厘清职业教育高质量发展水平测度的真实内涵,导致许多关于职业教育的测度研究陷入了忽视主体需求、混入形式化指标、偏离结果导向等多方面的误区。对此,需要重新解读职业教育高质量发展水平测度的真实内涵,澄清研究误区,并树立科学的职业教育高质量发展水平测度理念。

(一)职业教育高质量发展水平测度的真实内涵

把握职业教育高质量发展水平测度的真实内涵,关键在于正确理解什么是“质量”。“质量”一词有两层意思,首先,从其自身涵义来看,国际标准化组织在2015年版《质量管理体系要求》中,将“质量”定义为“实体的若干固有特性满足要求的程度”[7],把“质量”表征为“实体特性”与“主体需要”的契合程度。其中,“实体特性”附着在评价对象上,主体需求依评价主体而定。可见,质量的有无及高低,取决于特定事物的内在规定性及其所服务对象的需要。“需要”一般可转化为有指标的“特性”,特性是需要的定量或者定性表征[8]。由此,科学质量观表现出主体性、系统性和行动性三个主要特性,随着主体类型的不同,质量观的内涵和外延也跟着变化[9]。因此,职业教育高质量发展水平测度必须搞清楚职业教育的主体及其需要、职业教育系统中的要素及其排布以及职业教育所输出的各类组织行为结果。其次,从“质量”与“规模”的对比来看,规模是衡量某组织所具有的格局、数量或范围等的量的指标,一般用大小来描述;而质量是直接说明现象本质和内在联系的质的指标,一般用优劣来描述;谈及高质量发展,一定是基于已经形成的某种稳定的规模的状态。可见,质量发展告别了过去过度注重数量、规模、速度等的粗放式发展模式,转而追求质量和效益的全面提升,因而对应的质量评价也不应再纳入那些指向“规模”的形式化指标,而应关注具有深层表征意义的实质性指标。基于此,职业教育高质量发展水平测度是立足于主体需求,以职业教育系统输出的实质性组织行为结果为观测指标开展的评价活动。

(二)职业教育高质量发展水平测度的研究误区

当前,关于职业教育发展质量评价的研究陷入诸多误区。其一,忽视主体需求。“质量”是客体观和主体观的统一,其客体观指向职业教育所具备的客观存在特性,外在表现为职业教育的组织行为结果,其使质量得以存在,但其本身并不具有优劣之分,因而也就没有价值向度;主体观指向职业教育所牵涉主体的需求,是质量的价值尺度,当且仅当职业教育的相关特性对牵涉主体的需求满足程度产生扰动,职业教育质量评价才会具备价值向度(“质”的方面),进而具备价值程度(“量”的方面)。然而,当前研究存在的最大问题就是跳跃了主体需求分析这一步,直接筛选职业教育的评价要素,使评价体系缺乏职业教育利益相关主体的集体共识,具有浓厚的研究者个人主观色彩,导致评价结果不被认可。其二,混入形式化指标。所谓形式化指标,是指不能体现职业教育发展质量特征的指标,主要指资源观[10]导向下的经费、占地面积、师生人数、生师比等资源型的先赋指标。在职业教育进入高质量发展阶段后,这些指标与职业教育本质特征之间的关联程度越来越低,但却一直是职业教育乃至整个教育体系质量评价的主体要素,刺激了职业教育对资源的获取,却遗落了真正的教育使命——技术技能人才之养成。其三,偏离了质量评价的结果导向。教育评价应力图反映评价对象的实质特征,所有指标的制定都要反映评价对象本身的质量特性[11],而不是质量形成的要素。对于职业教育而言,讨论其质量就是要抓住技术技能人才培养成效这一关键,紧紧围绕人才培养的结果要素,而不是生成职业教育质量的过程性要素或者保障性要素。当前的许多研究混淆了质量评价与质量管理,引入了指向质量管理的过程性指标,降低了评价效度。其四,缺乏质量评价的系统观。很多研究并没有理顺所建立的指标体系的各个维度或者各级指标之间的逻辑关联,整个测度结构处于松散状态,其只能叫作指标要素而非体系。其五,指标计算存在谬误。多数研究在汇总测度结果时采取指标观测值的直接加和或者设计权重后加和的方式,但这并不能消除量纲的影响,且加和思维割裂了职业教育的整体质量。

(三)职业教育高质量发展水平测度的理念澄清

针对职业教育高质量发展水平测度的研究误区,澄清职业教育高质量发展水平的测度理念。首先,树立适用性的职业教育质量测度理念。所谓适用性,是指产品在使用过程中能够满足使用者的需求[12],而适用性的职业教育质量评价,是指判断职业教育发展对相关主体需求的满足程度。树立适用性的职业教育质量评价理念,第一步是要明确主体维度。借鉴三维和谐质量观[13],职业教育质量是外适质量、内适质量与个适质量[14]的和谐统一。其中,外适质量强调职业教育系统必须适应外界环境的变化,把满足社会需要作为自身发展的使命。因此,外适质量评价观重视职业教育对国家、社会、用人单位等外部主体现实需要与未来需要的契合程度。对于职业教育这一与外部产业经济发展紧密联系的教育类型,外适性是其重要的质量属性。内适质量强调职业教育系统内部根据其自身逻辑不断进行自我革新,内适质量重点落在职业教育的专业建设水平和人才培养质量上。为此,内适质量评价观重视职业教育的人才培养过程和结果是否与职业教育类型定位、办学层次定位、培养目标定位等一致,是否体现了专业自身发展的客观规律、内在逻辑和自身特色,因而内适性是其内在的质量属性。个适质量是指职业教育对学生个体的认知、情感、意志、个性等方面发展需求的满足程度,强调学生在教育引导下的潜能发展与自我完善,表征学生作为自主的人在教育的引导下,完成一定阶段的自我实现程度。个适质量评价观立足人本,重视职业教育对学生的全面和自由发展的实现程度,个适性质量评价标准是衡量职业教育质量的根本标准,因而个适性是其根本的质量属性。综合职业教育的外适性、内适性以及个适性质量评价视角,可形成立足于主体需求的职业教育高质量发展水平三维和谐质量测度体系。其次,在各维度质量测度视角下,筛选结果导向的职业教育质量测度的实质性指标,保障指标体系中的每个评价要素都源于需求、立于实质、显于成效。最后,形成完整的职业教育高质量发展水平测度体系,检验测度体系是否完备的标准有二:一是指标要素之间的逻辑关系是否严谨,二是指标计算方式是否科学。