高中阶段合理职普比的确定:国际比较的视角

作者: 刘燕丽 姚继军

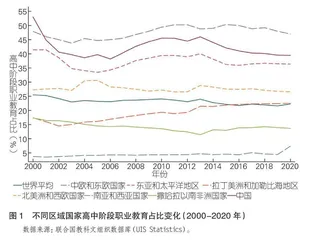

摘 要 高中阶段合理职普比的确定是我国当下教育改革发展过程中的重要问题。以国际比较为研究视角,梳理世界部分区域、经济体职普结构发展变化的规律与经验,基于OECD国家2010-2020年数据探究这种变化的影响因素与逻辑,在此基础上,对我国高中阶段合理职普比问题进行讨论。研究发现,职普比与经济发展呈“倒U型”关系,国家对创新的重视程度降低了其职普比。预测模型表明,我国的理论职普比应约为3466,目前,无论国家层面还是省级层面,我国职业教育占比整体偏高。鉴于此,各省应根据经济社会发展水平等综合因素动态调整职普比,同时要注重高中阶段职业教育的发展通道建设与人才培养优化问题。

关键词 职普比;中等职业教育;高中阶段教育;职普分流

中图分类号 G718.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)18-0016-12

一、问题提出

伴随着人口结构与经济结构的变化,推动中国经济高速增长的人口数量红利正在逐步消失[1]。有研究者认为,发达经济体及成功转型经济体的经验表明,劳动力的受教育年限达到高中以上,建立起至少接受高中教育的人力资本储备体系,是发展中经济体跨越“中等收入陷阱”、实现社会经济发展成功转型的关键所在[2]。姚继军等人的研究也认为,高中阶段教育发展对于我国的经济增长有较高的贡献率,从提高教育投资效率的角度,“后4%时代”的教育财政应重点保障高中阶段教育[3]。这意味着,大力发展高中阶段教育,是应对我国社会经济发展与转型的重要教育战略。

在此背景下,2019年中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》中提出,到2035年的主要发展目标之一是“全面普及高中阶段教育”,并在战略任务中明确指出要“推进中等职业教育和普通高中教育协调发展”。当下,我国高中阶段教育的发展,不仅面临着提高普及率的任务,还面临着调整高中阶段教育结构、实现普通教育与职业教育协调发展的任务。事实上,我国自20世纪80年代以来,高中阶段教育在政策层面始终保持着普职比“大体相当”的口径。但正如有些研究者所指出的那样:尽管保持高中普职比大体相当的政策主张由来已久,但时至今日,到底何谓“大体相当”、“大体相当”这个标准是否合理以及在何种社会经济发展条件下需要“大体相当”等问题,无论在政策表述和学术研究方面,都未得到明确和充分的阐释[4]。虽然,2022年新修订施行的《中华人民共和国职业教育法》指出“在义务教育后的不同阶段因地制宜、统筹推进职业教育与普通教育协调发展”[5],但如何协调,普职结构如何确定并无明确表述。这使得教育主管部门在规划与决策过程中,难以获得科学严谨证据的支持,进而带来政策操作层面的诸多问题。基于此,本文基于经济合作与发展组织(OECD)国家数据及中国数据主要探究如下问题:哪些因素影响职普比?目前,中国的职普比是否合理?如果不合理,合理的职普比应该是多少?

二、文献综述与研究假设

(一)职业教育发展的理论基础及职普结构争议

一般认为,现代生产对劳动者文化水平和职业技能的双重要求,使职业教育得到大力发展,其渗透了“技术—功能论”(功能主义)的观点。“功能主义”认为劳动力市场对相关技能需求的增加,催生了职业教育的发展。然而,柯林斯(Collins)指出,特定的职能需求与供应之间并未建立起对应关系[6],这使功能主义的观点受到怀疑,“冲突主义”理论得到关注。该理论认为课程分化是精英群体保持其地位的选择。为避免技术进步带来的教育机会扩大对原有社会秩序的冲击,课程差异被作为将教育扩张中一部分群体引向第二层级的手段,从而避免一部分群体进入精英圈层[7]。贝纳沃特(Benavot)则对职业教育发展的理论基础做了较为全面的归纳,认为职业教育发展的基础有三:一是技术决定论,工业化增加了对技术工人的需求,反过来促进了职业教育的发展;二是民主社会不断扩大的自然结果,职业教育培训新移民和工人阶级青年,可以在维持平等教育机会承诺的同时,帮助他们融入经济发展;三是资本主义工商业管理者用于巩固新兴资本主义经济的方式和手段,职业教育培养了满足行业需要的工人[8]。

正如上述理论所认为的,职业教育可能是经济发展所催生的,在保持机会公平的同时也存在使阶层固化的风险。那么,应该大力发展职业教育以培养更多的专用性人力资本,还是应该大力发展普通教育以培养更多的通用型人力资本?这个问题一直以来都有争议。格威斯(Gervais)等指出专用人力资本与通用人力资本之间存在选择性,专用人力资本可以在经济平稳时期带来更高的生产力,促进经济繁荣;但在经济动荡时期也更脆弱,可能导致经济长期停滞[9]。拉莫(Lamo)等对波兰和爱沙尼亚的研究认为,经济快速转型时期,持有正规职业文凭的工人很难重新适应,职业学历与更长的失业时间和更高的离职可能性有关。劳动力市场结构快速变化时期,特定技能的适应速度是不同的。劳动力具备适应能力时,整个过程就会很顺畅,贸易自由化、技术变革带来的收益会迅速变现。但是,若劳动力技能不能适应新经济环境,此时由于再培训成本与时间限制,缺乏具备充足技能的人才可能会成为一种长期现象。并且,这种由于经济变革带来的结构性人才重新分配可能会伴随着失业率的居高不下[10]。上述分析说明,职业教育发展是一个复杂的问题,其受到宏观社会经济因素的影响,同时也表明合理职普结构确定的重要性。

(二)我国高中阶段职普结构的政策变迁

改革开放以来,我国职普比是处于波动变化之中的。以在校生为例,1978年中职在校生占比约为12.1%,1995年该比例一度达到63.3%,随后出现新一轮的“下降—上升—下降”,2020年此比例约为40.0%。数据表明,高中阶段职普结构处于变动之中,但政策层面近40年来一直主张职普“大体相当”。

通过政策梳理可以发现,职普比例“大体相当”首次出现在政策文件中是1983年。这一年,教育部、劳动人事部、财政部和国家计委联合发布《关于改革城市中等教育结构、发展职业技术教育的意见》指出:“力争到1990年,使各类职业技术学校在校生与普通高中在校生的比例大体相当。”[11]以此为开端,“大体相当”成为我国高中阶段职普发展的“理想”结构,并延续至今。但究竟何谓“大体相当”、何以“大体相当”、何时以及何地“大体相当”在政策上并不明朗[12]。查阅公开信息,职普比11政策的依据并不清楚[13]。这种客观依据的缺乏,使人们认为职普“大体相当”具有明显的主观主义色彩[14]。

通过观察政策变迁不难发现,我国的职普结构具有较强的“计划”色彩,但这种“计划成分”并没有随着我国经济结构向“市场经济”的转移而发生转换[15]。虽然,毕业生分配制度跟随市场经济改革从计划走向了市场,从“包分配”走向了自主择业。但在职普结构上,政策层面依旧要求职普“大体相当”。20世纪80、90年代,职普比“大体相当”对完善中等教育结构、满足国家经济建设需要、解决中学毕业生就业问题具有积极意义。彼时,经济发展水平、产业结构等对人才的要求较低,高等教育尚处于“精英化阶段”(1999年高等教育毛入学率仅为10.5%),完成高中教育已属“高学历”,无论对于国家建设需求还是个体发展而言都已足够。但当前,我国的中心任务是“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”,追求高质量发展,要求实施创新驱动发展战略、人才强国战略[16],这对人才的要求较高。同时,这一阶段高等教育也已进入“普及化阶段”(2022年高等教育毛入学率达到59.6%)。若仍用彼时的“大体相当”标准来约束中等教育结构,是否依旧合适有待商榷。毕竟职普比需要根据经济水平与结构、科技发展、就业形势、高中普及程度、高等教育发展状况等的变动,在科学分析、认识这种波动合理性的前提下,允许职普比在一定范围内波动[17],而目前此类分析尚不足。

此外,所有省份不论其经济发展、产业结构等因素均实行“一刀切”,职普比较低地区被要求提高中职招生比来保持“大体相当”[18],是否合乎时宜呢?虽然,新修订施行的《职业教育法》中并无明确的“分流”表述,而是指出“在义务教育后的不同阶段因地制宜、统筹推进职业教育与普通教育协调发展”,但这并不代表取消了职普分流,也并不意味着不需要再考虑“职普比”问题。从“分流”到“协调发展”,是政策更具柔性的表达,职普分流与职普协调发展之间存在“互动强化循环关系”,二者互为重要前提、结果产物与关键表征[19]。由此,职普如何协调、如何因地制宜,在何种程度上协调,各省职普协调的比例如何确定仍是需要予以明确与考虑的问题。

(三)高中阶段职普结构的影响因素

国内外学者在高中阶段职普结构的影响因素研究领域已做出一定探索,且大多基于国际比较的视角,归纳社会经济发展要素对各国职普结构的影响。其基本观点是:各国的经济发展水平、教育发展水平、产业结构等因素,决定了对不同层次、不同类别人才的需求和供给水平,高中阶段合理职普比应是这些因素综合作用的函数结果。此类研究最早出现在1960年代,贝内特(Bennett)在考察了69个国家职普比与经济发展水平之间的关系后,发现在人均GNP达到500美元之前,职业教育占比和国家经济水平正相关;而在人均GNP超过500美元后,两者则呈负相关关系[20]。而近期的一些研究在纳入更多样本后,得到了类似的结论,即职普比与经济发展水平(人均GDP)之间存在着倒U形关系[21][22]。

除经济发展水平外,技术变化、产业结构等要素同样会影响职普比,其主要通过微观与宏观途径直接或间接对职普结构产生影响。一方面,技术进步、产业结构变化会通过影响微观个体的收入、就业与职普偏好间接影响职普比。山内(Yamauchi)等在对日本、韩国和美国的数据进行分析后发现,在技术进步过程中,专用性人才的劳动力市场回报会逐步下降,而接受了普通教育的年轻人,在就业和收入方面则会获得更大优势[23]。岩桥(Iwahashi)通过跨国研究发现,伴随着经济发展和产业结构升级,劳动力市场对技能需求更加多样化,使人们对具有更强适应性的普通教育产生更大的需求[24],这种由技术变革、产业结构变化所导致的微观个体收益以及职普偏好的变化会对职普比产生间接影响。另一方面,技术、经济结构等的变化会经由职普教育对国家宏观经济的不同影响以及国家对高技能人才的需求变化导致职普结构的变化。克鲁格(Krueger)与库马尔(Kumar)认为,发展职业教育而不是普通教育的偏好,是欧洲与美国之间经济增长差异的根源所在。他们指出,由于技术以及经济结构的快速变化,加速了技能的过时速度,使职业教育无法起到加快经济增长速度的功效,20世纪60、70年代的技术变化缓慢,支持职业教育的欧洲表现优异;但进入20世纪80、90年代后,信息时代带来新技术的快速更迭,重视普通教育的美国优势凸显[25],这种职普教育对宏观经济的不同效应可能会带来职普结构的直接调整。此外,技术变化所带来的人才需求变化同样会影响职普结构。教育能否加速经济增长,取决于教育在和科技这场持续不懈的竞赛之中谁处于领先地位。当技术变革居上时,将改变劳动力市场的技能需求[26]。而这种需求的变化同样可能会形成宏观的调节机制反过来作用于职普结构。此外,人口结构、文化要素、制度因素、资源供给、教育发展水平等都可能对职普比产生影响[27][28][29][30]。鉴于已有文献对职普比的部分影响因素已做了较为全面的分析,本研究主要聚焦于经济与创新因素的探究。同时,结合上文梳理,主要验证以下两个假设:

假设1:国家的经济发展水平与职普比之间呈类似倒U型关系,即随着一国经济的发展职普比先上升后下降;

假设2:国家对创新的重视程度越高,其职普比越低。

(四)研究述评

上述研究表明,合理职普比的确定,需要科学分析相关因素对职普比的影响,这样才能准确判断一定社会经济发展背景下教育结构的合理性。在这一过程中,国际比较无疑是有效解决问题的视角和方法。事实上,在我国的一些重大教育决策过程中,研究者和决策者常常运用国际比较法成功解决决策过程中的难题。比如,1980年代中期,面对公共教育支出到底要达到什么水平才是合理的,陈良焜等学者通过分析38个人口千万以上国家的教育支出与经济发展水平的一般关系,得到了我国人均GDP达1000美元时,公共教育支出占GDP总量4.24%的结论[31]。遵循这一思路,经诸多学者的反复论证,“4%目标”最终成为我国教育财政的重大决策[32]。合理确定高中阶段职普比同样是我国当下教育改革发展过程中的重大问题。但到目前为止,既有研究并未能为解决这一问题提供严谨的科学证据。少量的实证研究,大多为基于我国省级数据的分析,且所分析的因素较为单一[33],难以全面精确地刻画与预测在社会经济快速变化背景下,社会经济发展与高中阶段职普比之间的关系。针对这一问题,本文将从国际比较的视角,通过纳入更多影响因素,更为精确地描述与归纳职普比变化的规律,为确定我国当下及未来一段时间内高中阶段合理职普比提供依据。