欧洲职业教育发展的概念框架、变化轨迹与未来设想

作者: 贾雪姣

摘 要 20世纪90年代以来,欧洲职业教育在概念、制度以及经济、社会、技术等内外部因素的影响下,呈现出多样性与差异性。为了考察不同时期欧洲职业教育的变化趋势,在认识论或教育学、教育体系、社会经济或劳动力市场“三视角”概念框架基础上,欧洲职业培训发展中心引入了一个二维模型。研究发现,欧洲职业教育经历了多样化的学术漂移与职业漂移,以及职业教育强化的双向漂移等变化轨迹,呈现出高等教育层次的职业教育不断增长以及课程中工作本位元素和实践学习增加等特征。面向2035年欧洲职业教育的发展,三种基本设想被构建,即多元化职业教育、个性化职业教育以及特殊目的职业教育,旨在研究欧洲职业教育的未来发展可能。

关键词 欧洲职业教育;概念框架;变化轨迹

中图分类号 G719.1 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)18-0068-07

20世纪90年代以来,欧洲在经济、社会、人口和技术方面经历了重大变化。这些因素在不同时期、不同地点,以不同方式相互影响,使得欧洲各国职业教育呈现出多样性与差异性。进入21世纪,技术的飞速发展促使欧洲劳动力市场向自动化、数字化转型,为应对快速变化的人口、技术和劳动力市场,欧洲职业教育在课程和资格方面呈现多样化趋势,以满足劳动力市场不断扩张的需求。同时,随着部分欧洲国家的青年人口持续减少,传统中等职业教育面临入学人数下降等压力,欧洲职业教育开始呈现多样化和向高等教育扩展的态势。这些变化为欧洲职业教育的未来发展敲响了警钟。

为厘清欧洲各国职业教育的复杂变化,欧洲职业培训发展中心(European Centre for the Development of Vocational Training,简称Cedefop)于2015年启动了“欧洲职业教育的性质和作用变化”(The changing nature and role of vocational education and training in Europe)研究项目,旨在深入探析欧盟27国以及冰岛、挪威、英国及瑞士等国职业教育发展状况。该项目描述分析了1995年以来欧洲职业教育发展的全貌,并在此基础上探讨欧洲职业教育现在和未来可能面临的挑战与机遇。2020年,Cedefop发布了《欧洲职业教育1995-2035:21世纪欧洲职业教育的设想》研究报告。2023年,在过去3年研究成果的基础上,Cedefop又发布了《欧洲职业教育的未来:综合报告》。在分析Cedefop2020年和2023年研究报告的基础上,本研究旨在进一步厘清20世纪90年代以来欧洲职业教育的变化轨迹及其特征,以期更好地了解欧洲职业教育发展状况,也为欧洲未来职业教育发展提供设想。

一、欧洲职业教育发展的概念框架

为应对经济、社会、技术等的发展变化,欧洲职业教育在机构、课程、路径等方面呈现多样化趋势。关于职业教育多样性的研究,不同研究者从不同角度展开探讨。有研究者采取文化历史研究法[1],在更广泛的教育模式中对以德国为主的双元模式、法国为主的教育主导模式和英国为主的教育市场模式进行区分,将职业教育分为双元合作型、官僚体制型和自由市场型三类。还有研究者根据高中阶段职业教育的学生比例,以及参加校本和工作本位职业课程的学生比例,对各国职业教育进行了分类[2]。研究发现,没有两个国家的职业教育是完全相同的,也没有两个国家可以被归为一类。

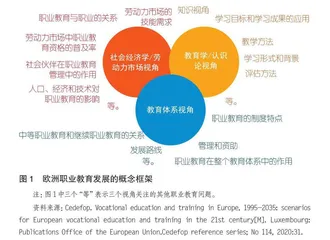

在此背景下,Cedefop研究了各国对职业教育的理解,适当借鉴已有研究的分类方法,构建了一个新的概念框架,即从认识论或教育学、教育体系、社会经济或劳动力市场这三个不同但相互交叠的视角出发,考察不同时期欧洲各国职业教育的发展变化情况,见图1。

教育学或认识论视角通常来自教育学家、心理学家和哲学家,他们关注职业教育学的问题,如职业教育的知识视角、学习目标和学习成果的应用、教学方法、学习形式和背景以及评估方法等。从这个视角看,职业教育的特性植根于独特的知识生产、表达、应用和传递,与独特的教学方法相联系。它强调有别于显性知识的隐性知识[3]。隐性知识观认为学习是积累实践经验的过程,它将知识视为经验,强调知识主要是实践性、隐性、个人和情境性的。该视角下,可通过为学生创造积累经验或模拟真实工作场所的学习环境来开展教育教学。

教育体系视角通常由教育行政人员、教育社会学家和教育统计学家持有。他们关注职业教育在整个教育体系中的作用,以及随着时间推移而继续发展的方式,如职业教育的制度特点、管理和资助、发展路线、中等职业教育和继续职业教育的关系等。从这个视角来看,职业教育在形式、机构类型、层次和资金来源与机制方面的多样性最为突出。

社会经济或劳动力市场角度通常是经济学家、社会学家、政治学家和历史学家采取的观点。他们关注职业教育更广泛的社会功能,如劳动力市场的技能需求、职业教育与职业的关系、劳动力市场中职业教育资格的普及率、社会伙伴在职业教育管理中的作用以及人口、经济和技术对职业教育的影响等。从这个视角来看,职业教育有助于满足社会经济或劳动力发展的需求。例如,通过为特定职业提供帮助,传授企业及工作体系所需的技能、能力和态度,使人们满足特定工作场所的要求,习得相应技能,从而促进社会经济发展。

二、欧洲职业教育发展变化轨迹

(一)描述变化轨迹的二维模型

为更准确地描述欧洲各国职业教育的发展变化轨迹,Cedefop在“三视角”概念框架的基础上,引入了一个二维模型。该模型以学术漂移/职业漂移为横轴,强化/多样化为纵轴,并将职业教育“作用”与“性质”两个维度汇集到一个坐标系,对比分析各国职业教育的变化发展情况,见图2。

职业教育“作用”维度强调社会体系的功能,指向职业教育相对于普通教育或高等教育在整个教育体系中的定位,由此估量各国教育体系的职业化或学术化程度。Cedefop将职业教育重要性提升描述为“职业漂移”,即重视职业、实践、隐性或经验知识,弱化学术、理论、抽象或学科知识。Cedefop将职业教育重要性降低描述为“学术漂移”,即重视理论和抽象知识,弱化实践或经验知识。在认识论或教育学视角下,实践或专业知识的受重视程度提升被视作职业漂移,而学术或学科知识的受重视程度提升则被视作学术漂移。在教育体系视角下,高中阶段职业教育的相对入学率升高被视作职业漂移,而普通高中教育的相对入学率升高则被视作学术漂移。在社会经济或劳动力市场视角下,职业教育在公众舆论方面的吸引力增强被视作职业漂移,而普通和学术教育在公众舆论方面的吸引力增强则被视作学术漂移。

职业教育“性质”维度强调职业教育的特性。Cedefop将职业教育的个性化趋势称为职业教育“强化”,将多元化趋势称为职业教育“多样化”。在认识论或教育学视角下,真实职场中学习以及专业知识得到高度重视被视作职业教育强化,而普通教育与职业教育、校本学习与工作本位学习的知识或内容界限模糊化则被视作职业教育多样化。在教育体系视角下,学徒制复兴被视作职业教育强化,而教育机构、课程、目标群体或学习方式的多元化则被视为职业教育多样化。在社会经济或劳动力市场视角下,为特定行业或职业做准备被视作职业教育强化,而为职业、工作、继续教育等做准备则被视作职业教育多样化。

(二)变化轨迹的指标分析

由于“欧洲职业教育的性质和作用变化”这一项目研究1995至2015年间职业教育的变化情况,因此,Cedefop在二维模型上,将各国职业教育定位于1995年(起点)至2015年(终点)的坐标平面上。为定位职业教育的变化轨迹,在横轴上,Cedefop将高中阶段职业教育占比定为学术漂移或职业漂移的指标。例如,在部分欧洲国家,由于高等教育层次的职业教育增长,高等职业教育占比被视作职业漂移的指标。同时,职业教育吸引力和受重视程度也是定位各国变化轨迹的重要横轴指标。此外,Cedefop对利益相关者的调查结果也有助于定位职业教育的变化轨迹。例如,关于高等教育层次的职业教育增长,一些国家的调查对象强烈肯定职业漂移,而一些国家的调查对象则不认同或较不认同学术漂移。

在纵轴上,Cedefop将高中阶段的工作本位学习占比定为职业教育强化或多样化指标。例如,在部分欧洲国家,由于高等教育中学徒制和双元学习课程的开设,高等教育层次的工作本位学习占比被视作职业教育强化的指标。同时,职业教育学生继续接受高等教育的占比、成人参与中等职业教育的占比、职业教育或继续职业教育机构类型的多元化也是定位各国变化轨迹的重要纵轴指标。此外,对中等职业教育和继续职业教育的定义也可被用来区分职业教育强化或多样化。一般而言,狭义定义对应职业教育强化,广义定义则对应职业教育多样化。Cedefop对利益相关者的调查结果也可对指标进行补充。例如,“雇主对培训内容的影响增加”可对应职业教育“强化”,而“灵活性和个人发展机会增加”则可对应职业教育“多样化”。

(三)主要国家的变化轨迹

基于上述二维模型及指标的分析,Cedefop将欧洲职业教育的变化轨迹定位在二维模型的四个象限中。欧洲职业教育的变化主要呈现在一、二、四三个象限中,显示出不同国家的职业教育变化轨迹,见图3。

1.第一象限国家的变化轨迹

第一象限包括东南欧国家、维谢格拉德集团、比荷卢三国以及挪威等国,呈现出基于职业教育多样化的学术漂移。

东南欧的保加利亚与罗马尼亚多年来存在老龄化、青年人口减少、出生率下降等问题。1995-2015年间,两国均失去了超过1/3的15~29岁青年人口[4]。在过去20年间,两国职业教育占比均较高,且朝着多样化趋势发展,主要表现在职业教育形式方面。例如,工作本位学习是两国职业教育中的必修内容。在保加利亚,工作本位学习是所有职业教育课程的重要部分,占一半及以上。然而,尽管两国职业教育偏向多样化,其双元性原则依然很强,表现出一定的学术漂移。例如,两国均引入了校本与工作本位学习相结合的教育模式,实行双元制教育。在罗马尼亚,所有类型的高中教育均直接对接高等教育,并努力在不同的学习等级之间,以及职业和学术模式之间建立通道。保加利亚为拓宽职业教育与高等教育的融通路径,引入由职业学院提供的非大学类高等教育,并为学生提供为期3年的各领域职业教育课程,毕业生可获得专业学位。

维谢格拉德集团四国在职业教育方面存在诸多相似之处,均拥有强大的校本职业教育体系。四国对中等职业教育和继续职业教育的定义相似,且都表现出普通教育和职业教育相融合的趋势[5]。以匈牙利为例,1995年大部分学生倾向选择实践型的职业教育,而在2015年大部分学生则倾向选择普通教育和职业教育相结合的教育模式。此外,工作本位学习元素的增加也提升了职业教育的多样性。在过去20年间,尽管高中阶段职业教育比普通教育更加重要这一点尚未发生改变,但维谢格拉德四国均出现了中度的学术漂移,职业教育入学率相对下降[6]。例如,1990-2017年间,波兰的职业教育学生比例从78%下降至58%;1990-2018年间,匈牙利的职业教育学生比例从76%下降至58%;1995-2015年间,捷克和斯洛伐克的职业教育学生比例从80%下降至70%。

职业教育在比荷卢三国都处于比较重要的位置,在经济和劳动力市场中发挥了重要作用。20世纪90年代中期,比荷卢三国高中阶段职业教育占比约为2/3。然而,近年来工作本位学习在比荷卢三国都减少了[7]。2010年卢森堡和比利时仅有约20%的人参加工作本位学习,而荷兰的工作本位学习比例更低,约为14%。这说明在比荷卢三国,校本职业教育体系占主导地位,学徒制处于边缘地位,呈现出一定的学术漂移。在高等职业教育方面,比荷卢三国均开展了重大改革,旨在将分散的职业教育整合为一个具有良好结构和共同治理标准的职业教育体系,弥合职业教育与高等教育之间的鸿沟。例如,荷兰将高等职业教育院校纳入了与大学相同的法律框架,在法律上使它们成为与大学地位相同的高等教育子领域。

挪威职业教育是校本教育和工作本位学习的组合,并保持学徒制在经济中的重要地位。20世纪90年代以来,挪威开启全面的学校改革,将学徒制纳入普通高中教育体系。挪威学徒人数自1995年以来大幅增长,到2017年创历史最高[8]。目前,挪威职业教育遵循理论+实践模式,共计4年,其中2年为职业学校学习,2年为学徒培训。为拓宽职业教育通向高等教育的途径,挪威还为2年校本学习后,继续参加1年学术科目学习的学生,或获得职业证书后多读1年的学生,提供接受高等教育的机会。这些措施表明挪威普通教育和职业教育的高度融合。