共生理论视域下高职院校专业群建设的现实困境及路径突破

作者: 刘硕硕 江春华 宋子齐

作者简介

刘硕硕(1997- ),男,宁波职业技术学院助教,研究方向:高职教育治理(宁波,315800);江春华(1994- ),男,宁波职业技术学院职业教育研究与发展规划中心研究实习员,研究方向:高职教育治理;宋子齐,宁波城市职业技术学院

基金项目

宁波市教育科学规划2023年度一般课题“高职院校产业学院的要素结构、运行机制与推进策略研究”(2023YGH049),主持人:刘硕硕;2022年宁波职业技术学院课题“适应性视域下高职院校专业群推进路向研究”(NZ23Q26),主持人:刘硕硕;宁波市教育科学规划2023年度职业教育招标课题“职业教育产教融合政策供给的制度经验与深化机制研究”(2023YGHZJ-ZB12),主持人:江春华

摘 要 高职院校专业群是适应和引领现代职业教育变革和产业转型升级的新型学习平台和组织模式。共生理论为研究专业群建设提供了新的依据、视角和范式。从共生单元、共生环境、共生模式三个视角建构了高职院校专业群共生体系的要素,并从共生单元异化、共生环境困扰、共生模式失调、共生界面阻碍四个方面深入剖析了高职院校专业群共生发展的现实困境。未来高职院校专业群协同创新的共生路径为:提高共生单元的合作效能;营造相互促进的共生环境;深化互惠共生的共生模式;创新开放协同的共生界面。

关键词 共生理论;高职院校;专业群;共生体系

中图分类号 G712.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)20-0012-06

专业群是一种复合的教育组织,是以专业为基本单元进行协同育人、协同创新的共同体。构建共同体是专业群建设中组织变革的目标,有利于促进专业之间互动、耦合,实现专业之间共生共赢[1]。2006年11月,教育部、财政部印发《关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见》,首次提出“专业群”这一概念;2019年3月,教育部、财政部印发《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》,强调了专业群在服务经济社会发展中的重要作用。2022年,教育部、财政部启动了对中国特色高水平高职学校和专业建设计划(以下简称“双高计划”)实施情况的中期绩效评价,结果显示,在专业群的组建逻辑、治理体系、产业适配等方面依然存在诸多不和谐因素[2]。基于此,本文借助共生理论的系统框架研究专业群建设的困境,从构建和完善融合创新共生机制视角提出相应的对策,以更好地促进专业群建设和技术技能人才培养。

一、共生理论的发展及价值适用

“共生”由德国学者德贝里(De Bary)首次提出并率先应用于生物学领域,他认为共生是不同种属关系的生物所形成的互惠互利的共生关系。后经袁纯清等人发展完善,将生物学共生概念与辩证唯物主义和系统论相结合建构形成了完整的共生理论体系,成为研究复杂社会现象依存关系的理论基础,并被广泛应用到经济学、社会学、管理学、教育学等诸多领域。共生理论强调“共生”是主体间基于物质联系和相互作用而形成的纽带和桥梁,是以共生单元、共生环境、共生模式、共生界面四个基本要素通过物质、能量、资源间的交换实现动态发展平衡,从而构成的系统分析框架[3],是研究多主体相互作用、相互依存的理论工具。因此,本研究尝试将共生理论延伸到高职院校专业群的发展研究中。

(一)共生理论为专业群协同发展提供了新的理论依据

高职院校专业群的形成是“内部拉力”和“外部张力”共同作用下的产物,其优化和共生发展必然需要与内外部关系达成动态生态关联。从结构组成上看,高职院校专业群是政府、企业、高校、行业组织等具有密切关联的多元主体形成,各参与主体彼此相互依赖、相互促进、精准对接,通过专业群的平台载体使相关专业资源要素充分整合,实现物质信息和能力生产交换的互补互促[4],这在结构组成上与由共生单元、共生环境、共生模式、共生界面等基本要素组成的共生体系具有高度的契合性。从发展逻辑来看,高职院校专业群是基于学科专业知识交叉、校企资源双向流动、多元主体协同并进所形成的“他系统”与“自系统”融合组织模式,在这个模式下不同属性、不同利益诉求的参与主体通过一定的媒介和载体联结成的互利共赢协作关系,这与共生理论强调的应遵循优势互补、资源共享、互利共赢的基本原则具有一定的相通性。因此,共生理论作为研究相互发展、相互进化的共生系统演变的理论工具,为高职院校专业群融合发展提供了全新的理论视角和方法借鉴。

(二)共生理论为剖析专业群本质内涵提供了新的研究视角

当前,在新技术革命和产业变革发展的大背景之下,我国高等职业教育发展面临一些问题和困境,在国家政策驱动和支持下,高职院校专业群也逐渐演化为多主体协同、多要素并进、多环境交互、多模式融入的创新生态系统。共生理论在社会科学领域的扩展,使其成为研究相互依赖的主体实现连续性共生共存的工具。该理论强调共生的本质是合作竞争,通过共生能量的分配、共生环境的催化、共生界面的传输促进整个共生体系的创新发展,进而在共生系统的复杂性中不断探寻共商共建共享的平衡态势。将高职院校专业群建设这一复杂的动态系统置身于共生理论的分析框架内,有助于通过其蕴含的事物发展规律全面系统地揭示专业群融合共生的深刻内涵和本质特征,并从共生单元、共生界面、共生模式、共生环境等方面探讨专业群共生系统的基本要素和共生策略。

(三)共生理论为优化专业群建设路径提供了新的研究范式

高职院校专业群建设要对接国家产教融合战略、服务产业转型升级已是社会共识。但专业群建设仍然存在诸多问题,如专业群参与主体间的发展模式仍然存在各自为政、关联性不高等问题,阻碍了专业群的高质量发展。达尔文指出,“生物之间的相互关系是生物进化的源泉和动力”[5]。共生理论通过共生要素间的相互作用,一方面从宏观视角推动共生体系不断优化,在共生系统的动态性和异质性中实现整体的和谐稳定,反映了共生共存、系统进化、社会进步和组织发展的基本趋势、逻辑事实和价值导向[6]。另一方面也从微观视角寻求专业群参与主体的共同目标、价值与利益诉求点,关注内部要素之间的良性互动和相互依存。可见,共生理论对专业群的发展模式、资源共享、体系建设以及相关利益主体间的合作博弈、均衡调整等方面具有一定的理论指导意义,对解决当前专业群建设所面临的“新瓶装旧酒”“随意拉郎配”等问题以及优化、重构新型专业群共生体系提供了新的研究范式。

二、高职院校专业群共生体系的要素建构

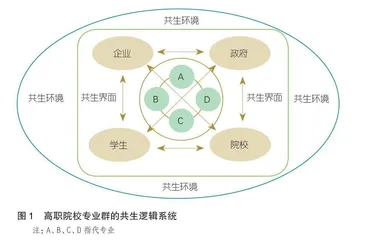

基于共生理论,构建共生单元、共生环境、共生模式、共生界面等是讨论共生体系的基础和前提。因此,在以共生理论作为研究专业群演变与优化的“工具”时,最为重要的是建构高职院校专业群的共生逻辑系统,见图1。

(一)共生单元

共生单元是共生系统能量生产与交换的基本单位。专业群共生单元就是维系其持续进展的共生主体,也是专业群协同演化的动力来源。从内部来看,专业群是专业组织发展的高阶形态,有利于促进不同专业之间的共栖共生、相互依存。因而,专业群内部也可看作为专业间的“共生体”。从外部来看,专业群是高职院校人才培养模式改革的战略举措,集中体现了高职教育作为类型教育下的跨界属性。因此,政府、企业、行业、院校、学生等共生单元间的融合互动是专业群协同共建的制度保障。可见,嵌入专业群共生系统既包括同类或相近的同质性专业单元,同时也囊括了政府、高职院校、产业和学生等具有利益联系的异质性共生单元。

(二)共生环境

共生环境是维系共生系统生态平衡的重要因素,也是调控共生关系不可或缺的支撑系统。正向共生环境对共生关系的稳定和紧密起到一定的激励、促进作用,反之,不匹配的共生环境则对共生关系具有一定的抑制、阻碍作用。可见,高职院校专业群建设须营造良好的共生生态环境并不断进行适应性调整才能推进共生关系向更高层次演化。“跨界性”是高职教育的本质属性,也是高职教育实践发展的应然诉求[7],决定了专业群作为基层组织形态必然与内外部环境系统存在相互作用的逻辑关系。在专业群共生系统中,共生环境主要包括社会环境、政策环境、产业环境、资源环境、组织环境五大系统。社会环境是高职院校专业群演进的催化剂,政策环境是高职院校专业群演进的制度支撑,产业环境是高职院校专业群演进的不竭动力,资源环境是高职院校专业群演进的重要条件,组织环境是高职院校专业群演进的重要保障。

(三)共生模式

共生模式是共生单元在共生环境影响下建立联系的基本形态和具体形式,不仅体现共生单元相互作用的紧密强度,也反映参与主体与外部环境间的共生发展逻辑。依据共生理论,共生模式主要包括共生组织模式和共生行为模式。

1.共生组织模式

从组织程度上看,高职院校专业群有点共生、间歇共生、连续共生、一体化共生四种组织模式。点共生模式是指专业群建设过程中共生单元间的一次性合作,具有不确定性和不稳定性,共生单元的生存和发展要依附于其他主体。间歇共生模式是指专业群建设过程中共生单元之间可能存在多次合作,各共生主体之间合作关系开始趋于稳定。连续共生模式是专业群在一段时间内共生单元之间具有连续相互作用,共生关系相对稳定。一体化共生模式是共生单元在特定区间内形成具有独立性质和功能的共生体,是专业群共生模式的最高层次,共生主体间利益高度契合, 生产和交换的物质、信息和能量都达到最高状态。

2.共生行为模式

从行为模式上看,高职院校专业群共有寄生、偏利共生、非对称性互惠和对称性互惠四种模式。寄生模式是双边的单向交流,偏利共生模式是双边的双向交流,非对称性互惠模式是多边的多项交流,这三种模式不符合高职院校专业群在新的社会历史时期所倡导的优势互补、互利互惠的要求。对称互惠共生模式是指在专业群建设过程中各共生单元之间能够通过分工合作,在各自独立的基础上发挥自身优势,彼此之间通过共生界面实现双向优化,这是适合专业群建设的“帕累托最优”。

(四)共生界面

共生界面是共生单元进行物质、信息和能量交流的媒介或通道,也是共生单元产生紧密联系的作用机制[8],共生界面功能的强弱决定共生系统能否产生有效运行机制。因此,在专业群协同共建过程中,必须在共生系统内部构建行之有效的作用机制,才能形成强大的正向动力场,促进新技术、新知识、新能量的不断生成与融通,保障专业群共生系统内参与主体的良性互动。因此,从内部看,由政府、高校、行业、企业所形成的共生界面就是共生主体自主选择合适的共生方式和运行机制,促进彼此间更加紧密地交流和互动,如专业与专业、专业与产业、专业与职业;从外部来看,其是共生主体与外部环境的作用机制,如技术驱动机制、市场引导机制、资源供需机制等。

三、高职院校专业群共生发展的现实困境

(一)共生单元异化:专业群共生单元角色迷失、缺乏互动

共生单元是专业群共生发展的核心动力,其合理分工、有效联结、竞争合作,能够促进专业群共生系统物质交换、信息交流、能量传递。但在逐渐开放的教育环境中和日益激烈的市场竞争驱动下,专业群共生主体存在协同弱化、共生结构与秩序混乱的问题。一是同质共生单元动力不足。专业群是专业动态调整的缩影,专业结构对接产业结构需求是高水平专业群建设的关键。但现实情况下,高职院校开展专业建设缺乏前瞻性思维和内外部考量,忽略了与产业的联系与沟通,导致专业关联性不高、区域特色不明显,严重影响高水平专业群生成。二是异质共生单元利益分歧。高职院校专业群协同共建是基于政府、企业、高校等多元主体的价值诉求和共同愿景。然而在实践中,主体间共享意识薄弱、共享机制匮乏、共享内容单一,合作与互动浮于表面,甚至在人才培养过程中存在“排他性”现象,导致职业教育与行业、企业脱节,加剧了校企合作领域的无序状态,挫伤了共生单元参与的积极性。

(二)共生环境困扰:专业群共生环境动态迭变、支持不够

良好的共生环境是保障高职院校专业群共生系统正常运行与可持续发展的有效支撑。当前,在国家加快推进职业教育改革和发展的背景下,专业群共生环境在功能和作用上存在不同程度的短板,其负向诱惑力极大限制了专业群的协同共建。一是政策环境支持不足。尽管国家及各省市都颁布了推进专业群建设的政策措施,但由于专业群涉及面广、任务艰巨,从落实成效上多为宏观指导,缺乏配套的实施细则,导致政策流于形式。同时基于专业群“跨界”属性,其政策执行同样涉及到多主体的协商互动,这就致使政策执行效率偏低,难以与政策目标适配[9]。二是产业环境加速升级。新一轮技术革命和产业变革加快我国经济发展方式转变,推进经济结构和发展形势变化,新行业、新技术迭代升级加速,而高职院校由于自身的教育滞后性,难以培养适应产业需要的复合型创新人才。三是组织环境矛盾冲突。组织文化是增强共生系统协同发展的内生动力,能最大限度发挥专业群“群集效应”,然而由于合作主体自身异质性的价值取向、目标追求和行为范式,文化理念上的冲突和矛盾阻碍专业群建设的深入推进。