助力还是阻力:职称评聘对高职教师专业发展动机的影响

作者: 岑华锋

摘 要 职称评聘制度对高职教师专业发展动机的内化与提升具有重要影响。基于自我决定理论的分析框架,对15名高职教师进行质性研究,从自主、胜任和归属三个基本心理需要维度揭示了当前高职院校职称评聘制度对教师专业发展动机的影响。研究发现,职称评聘对教师自主心理需要是一把双刃剑,职称晋升的挫败感导致胜任心理需要满足程度降低,而职称评聘过程中紧张的人际关系也导致归属心理需要无法得到有效满足。为积极发挥职称评聘对教师专业发展动机的内化作用,高职院校应根据职教属性设置职称评聘指标、净化职称评聘环境、赋权教师参与制定职称评聘制度、引导教师进行合理归因以及构建合作互助的支持性同事关系。

关键词 职称评聘;高职教师;专业发展动机;自我决定理论

中图分类号 G715 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)23-0059-06

作者简介

岑华锋(1987- ),男,浙江大学教育学院博士研究生,浙江商业职业技术学院助理研究员,研究方向:职教教师管理,职教政策(杭州,310030)

基金项目

全国教育科学“十四 五”规划2022年度教育部青年课题“中西部县域职业教育学生适应性能力提升机制研究”(EJA220559),主持人:岑华锋

一、问题提出

教师队伍是发展职业教育的第一资源,是支撑新时代国家职业教育改革的关键力量。高职教师的专业发展具有复杂性,是多种因素共同作用的结果,其中职称评审制度扮演着重要角色[1]。2016年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化职称制度改革的意见》提出职称制度具有“激励专业技术人才职业发展,加强专业技术人才队伍建设”的重要作用;2018年,中共中央、国务院印发的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》进一步指出了高校职称评聘制度对教师专业发展的助力作用;2020年,中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革的总体方案》对高校教师职称评聘条件设置提出规范性要求。国家出台的一系列相关文件,为高职教师职称评聘制度改革指明了方向并提供了依据。

然而,由于历史与现实的多重原因,当前高职教师职称评聘制度依旧存在评聘指标套用普通本科[2]、缺乏实践导向专业能力评价体系[3]、评价方式不够公平合理[4]等问题,职称评聘制度的改革实践与教师群体的预期目标存在较大差距[5],而且主流的评聘模式往往缺乏反馈沟通机制,导致教师难以认同评聘标准和结果,这都阻碍了高职教师的专业发展。有学者针对高职院校教师职称评审标准进行了分析,发现当前的职称评聘制度可能会对教师专业发展产生“低水平均衡发展”风险、“功利主义”风险和“学术漂移”风险[6]。可见,从教师专业发展的视角来看,当前高职教师职称评聘制度还存在诸多不足,难以充分满足教师需求,无法有效激发教师专业发展的动机,亟须进行系统性改革。

当前,一些学者对职称评聘如何赋能高职教师专业发展做了研究,例如,李梦卿提出了“双师型”教师职称评定制度,把其作为职教教师专业发展的保障[7];黄亮提出高职职称评审改革应着重反映校企合作的教学实效和实训指导,体现双师素质和双能实践,既考察其教育教学实力,也重视技能教导能力,筑牢“双师型”坚实基础[8]。当前研究成果主要从教师专业发展或者职称评聘单方面入手,缺少关于职称评聘与教师专业发展两者关系的专门性研究,缺乏从外部环境与个人内部动机互动的心理学视角来辨析造成当前高职教师职称评聘困境的原因。因此,有必要从更多视角探究我国高职教师职称评聘制度对教师专业发展的影响机制,这不仅能够丰富职业教育教师专业发展理论,还能对提高教师专业发展水平产生实践裨益,从而促进高职教育的高质量发展。

二、研究设计

(一)理论基础

自我决定理论(Self-Determination Theory,SDT)是由美国心理学家爱德华·德西(Edward L. Deci)和理查德·瑞恩(Richard M. Ryan)在20世纪80年代提出的一种关于人类自我决定行为的动机过程理论。该理论突破了目标设置理论等激励理论过分强调目标设定与外部动机之间的桎梏,而从有机辩证的角度描述了外部环境如何促进内部动机和外部动机的内化过程,揭示了影响个体动机的有效途径[9],对于个体行为的激励与改变具有重要的指导价值。

该理论认为,人类与生俱来的三个基本心理需要是促进动机内化的重要原因,这三个基本心理需要分别是自主需要、胜任需要和归属需要。具体而言,自主需要强调人们努力成为具有能动性,并能够决定自己行为的自主意愿;胜任需要是指人们试图控制(行为)结果并能够体验到成效的心理需要;归属需要指的是与他人发生社会化联系,包含真诚的关心、理解、支持等情感的心理需要[10]。德西和瑞恩通过对自主支持和自主抑制两种不同环境的比较实验研究发现,心理需要满足更能激发个体的内在动机[11]。即外界环境支持满足个人心理需要时,个体就会拥有较高的自我决定意识,外部规则和价值会转为内部动机。相反,如果外界环境无法满足自主心理需要,自我决定程度则会降低,人的行为主要受到外部动机控制。

可见,心理需要成为连接外部环境与个体动机和行为的核心构件,当环境因素满足基本心理需要时,就会提高个体内在动机并促进外在动机的内化。心理需要概念阐述了环境因素通过内在心理需要的中介要素对个体的行为与心理健康产生影响的作用机制,构建出自我决定理论的因果逻辑模型[12]。因此,本研究中的教师专业发展动机内化是指教师个体受到外部期望、要求或者目标的驱动,自主、胜任、归属三种心理需要得到一定程度的满足,进而促使外部动机转化为内部动机的心理过程。基于此,本研究旨在分析在职称评聘制度这一外在动机的影响下高职教师专业发展的三种基本心理需要的满足程度,并且探究这三种基本心理需要的满足是否促进了外部动机的内化,即高职院校职称评聘的外部目标是否转化为教师专业发展的自主性目标。

(二)研究对象

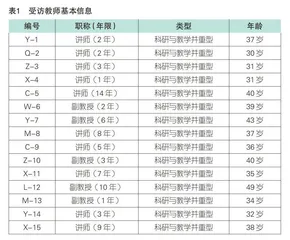

在研究对象选取上,本研究采用目的性抽样中的强度抽样,即抽取具有较高信息密度和强度的个案[13]。在职称晋升过程中,中级晋升副高和副高晋升正高相对来说较难,因此拥有中级职称和副高职称的教师最具有代表性。早在2014年浙江省就启动了高校教师专业技术职务评聘制度改革,因此,本研究选取浙江省国家“双高计划”院校的电商、机械、电气、财会、艺术、思政、外语等多个专业的15名教师作为研究对象,见表1。

(三)研究方法

本研究主要采取半结构化访谈来搜集一手质性资料,对15名教师开展一对一访谈,每位教师访谈时间为1小时。随着调查的深入,访谈内容在12位教师之后基本趋同,说明访谈数据已经饱和。在质性资料分析中,本研究主要采取情境分析的方法,力图从教师的日常工作中全面描述高职教师对于职称评聘制度的切身感受,以及职称评聘对自身专业发展的影响,尝试归纳当前高职教师职称评聘制度对于专业发展动机内化的实际作用机制及成因。

三、职称评聘制度影响教师专业发展动机的分析

(一)自主心理需要:外部环境因素是把双刃剑

1.认同与抵触的纠结心理相互交织

研究发现,大多数教师都认识到职称评聘对于个人成长具有促进作用,但一旦这种“促进”源于外在压力,即使职称评聘能够使教师在收入、社会地位等方面获得诸多好处,教师还是把它看作是一种外在的动机,既保持认同的态度,又有一些抗拒,体现出一种纠结的心态。Z-3教师表示:“职称评聘对我个人成长肯定是有益的,但它更多的是一个外部考核,让人心生抵触情绪。”比如关于教学技能,作为教师肯定有提升的意愿,但一旦与职称评聘挂钩,反而内心比较抗拒。这种纠结心态在科研相关评聘指标中更加明显,教师被动认可科研论文对于专业发展的重要性,但内心依旧对此持有否定态度。X-11教师表示:“课题、论文作为职称评聘重要指标肯定是有一定道理的,某种程度上对教师专业发展有积极影响。但我同时觉得科研对教师专业成长的作用也是有限的,因为很多高级职称的老师上课效果也并不理想。”

2.职称评聘成果与专业发展内需脱节

多位教师都认为,当前职称评聘要求的成果与自身专业发展并没有很大的相关性。教师们普遍认为职称评聘中的科研对自己的教学能力提升没有实际的帮助,做课题、写论文基本只是为了评职称,许多课题的申报都是与自身的专业相分离的,职称晋升的过程跟自己专业发展的过程是有偏离的。W-6教师反映:“我们做的许多科研项目,其实跟自身的专业关联性不是很强。因为我们都是被动等待学校的科研申报通知,然后根据课题申报指南挑选研究课题,许多情况下选题跟我们从事的专业关联度不大。”

3.“全面开花”式的评聘指标体系加剧教师内卷行为

大多数教师认为,职称评聘的多维度指标体系加重了教师的负担,特别是没有采用量化评价方式的学校,教师对于评审标准难以把握,往往采取宁滥毋缺的态度,力争把所有评价维度都填上,导致教师内卷行为加剧。Y-1教师表示:“现在学校职称评聘体制的维度设计比较多,以前在某一些维度上成绩突出就可以评上职称,但是现在职称评聘太卷了,参与评聘的教师数量又越来越多,导致教师们努力在尽可能多的评价维度上产出成果,大家都很疲惫。”C-9教师也表示:“评聘指标很多,教学竞赛、学生竞赛、科研、论文等,让我们无从下手,经常犹豫徘徊、手忙脚乱,更让我们专业发展缺失了聚焦点。”可见,复杂的评价指标体系,让一些教师,特别是青年教师无所适从,磋磨了他们的积极性和主动性。

4.职称评聘偏离了教师的从业初衷

许多教师选择进入高职任教的初衷就是教书育人,教学被他们认为是最重要的工作内容,教学能力也是他们最看重的专业技能。但是,许多教师认为职称评聘让他们无法集中精力专注于教学工作。Y-7教师认为:“我之所以选择成为一名高职教师,就是看重了它教书育人的职能。对学生进行技能的传授以及观念上的引导,我觉得才是有意义的。但是职称评聘要求的东西太多,牵扯太多精力,况且大部分高职教师的科研能力都比较弱,应对科研考核压力大、花费精力多,教学工作自然就会懈怠。”许多高职教师的职业成就感其实就是来自于学生的肯定,帮助学生在职业道路上更好地成长,让他们能产生更多的专业成长内驱力。X-4教师表示:“作为一名高职教师,教学让我获得的成就感更大。因为高职学生在学历上是弱势的,那么只有通过课程教学让他们习得一定的专业技能,才能帮助他们在今后的工作中立足。这样让我更有成就感,而职称评聘的很多指标与学生的成长关系并不大。”

5.成果形式大于内容难以获得真才实学

许多教师认为,职称评聘指标所要求的内容并没有帮助自己专业发展的另一个重要原因在于评聘指标所要求的成果形式大于内容,这让他们对职称评聘的自主需要满足大为减弱。M-8教师反映:“职称评聘指标中的企业实践,由于时长要求不合理(每年1个月左右时间去企业实践),企业不愿意将完整的或者持续性的工作交给你,更不会把核心业务交给你来做。”企业实践是产教融合背景下教师实践性知识增长和专业能力提升的重要途径[14],其最大目的就是让教师了解企业一线的生产技术手段和管理模式,但当前与职称评聘挂钩下的企业实践,并没有达到企业实践原本的目的,不仅难以实现教师到员工的身份转换,反而容易产生被动消极的情绪,专业能力无法得到有效提升。

6.不公平行为的存在打击教师职称评聘积极性

亚当斯的公平理论认为,人的工作积极性与报酬分配是否感到公平甚为密切[15]。职称评聘的公平性对教师的参与积极性也有重要影响。研究发现,由于职称评聘衍生出了一些灰色产业,许多教师利用这些灰色产业在职称评聘中走捷径,这对诚实守信教师的积极性形成了严重打击,职称评聘的公正性受到了质疑。C-5教师反映:“科研业绩方面,因为当前论文发表存在一些灰色地带,许多教师都走捷径,对整个教师群体的风气产生了不良影响。还有各种比赛都是由供应商来提供解决方案,由这些供应商进行比赛辅导,获奖概率就会提高。”可见,职称评聘的许多指标都涉及利益输送,这让教师感受到了不公平,影响了他们职称评聘的积极性。总的来说,当前高职教师对于职称评聘缺乏内生动机,他们对于职称评聘的接受度和认可度下降,这影响了职称评聘制度对于教师专业能力发展动机的内化。