中国职业教育文化传统的解释与正名

作者: 胡明 路宝利

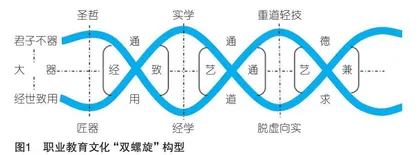

摘 要 传承中华优秀传统文化背景之下,中华优秀传统职业教育文化的传承成为职业教育领域的重要课题。每当中国职业教育发展陷入困境中,人们总是习惯归咎于“君子不器”的文化传统,但却忽视了“经世致用”的文化取向。这实际上归结于对职业教育文化传统的误读而不是文化传统本身的问题。据此,采介谱系学的基本范式,秉持后传统理论、民族性线索与复杂性场域等解释依据,在针对“君子不器”与“经世致用”文化“双螺旋构型”的审鉴中,解析出指向“大器”铸成的职业教育文化根脉,以此明晰“大器”的培养取向在于兼备德艺周厚、通艺通道的“中国式”博雅工匠。“大器”的当代价值,可在我国职业教育文化传承、文化创新、文化治理、文化效用方面发挥新的牵引作用,从而为我国职业教育高质量发展挖掘新的文化自信。

关键词 中华优秀传统文化;职业教育;文化传统;谱系学;文化双螺旋;大器

中图分类号 G711 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)25-0032-08

2024年7月18日,党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》在“深化文化体制机制改革”部分,再次强调“传承中华优秀传统文化”。有鉴于此,传承中华优秀传统职业教育文化既是职业教育领域的重要使命,同时也可以为实现中国式职业教育现代化奠定文化基石。但问题是,传承中华优秀传统职业教育文化是否需要首先明晰其“优秀”之处?之所以如此叩问,关键在于每当中国职业教育改革和发展进程遭遇困境时,人们总是自然而然的将其归咎于“重道轻器”的文化传统。甚至该传统业已作为一种“普适性”认知被西方学者所传播。诚如在《儒教与道教》一书中,马克斯·韦伯(Max Weber)对于中国文化有类似的评价:“经济上的、医药的以及教士的行业,都被视之为小技。”[1]然设若如此,我们不能解释传统社会职业教育的历史绵延与重要贡献,亦不能解释现代职业教育的跨越发展,尤其不能解释当下“技能型”社会的战略定位与职业教育高质量发展的目标愿景。

研究发现,问题的关键非是职业教育文化传统本身,而是对于职业教育文化传统“误读”的问题。简言之,将“重道轻器”抑或“君子不器”视作职业教育文化传统,该研判是不准确至少是不周详的。据此,为中国职业教育文化传统寻求“正当性的解释”[2],进而破解长期以来持续存在的职业教育文化“误读”,是贯彻落实党的二十届三中全会关于“传承中华优秀传统文化”精神、为“技能型社会”寻求文化传统支撑与推进职业教育高质量发展的基础性课题。

一、缘何:职业教育文化传统解释与正名之“因”

(一)误读之深

在文化层面,解释与正名缘于长期被“误读”的职业教育文化传统。其中,职业教育文化传统,即针对职业教育所普遍拥有的、相对稳定的认知。与德国“强职业主义”的文化传统相比,人们对于中国职业教育文化传统的普遍认知,是“君子不器”的文化指向。

究其原因,主要包括如下三点:一是“独尊儒术”的文化政策。自汉代董仲舒“天人三策”被采纳之后,儒家思想遂为“显学”。加之唐代儒、释、道“三教合流”之后,儒学中经理学、心学之演进,其“形上”思想更甚,“不器”文化则愈加凸显。二是“君子不器”的文化追求[3]。“君子不器”语出《论语·为政篇》。在儒家看来,君子自当以修身、齐家、治国、平天下为己任,岂可如农人商贾、贩夫走卒等“有固定用途之人”。就此,君子被“道德化”并“身份化”。《论语·子路篇》“樊迟请学稼”中,孔子斥之为“小人哉,樊须也!”与其同理。三是“匠器文化”的历史镜像。传统社会,士、农、工、商“四民”分业定居。正如《考工记》所揭示的:与坐而论道的王公、作而行之的士大夫比较,“审曲面势,以饬五材,以辨民器,谓之百工……。”匠人居于士、农之后,匠艺则一直被以“奇技淫巧”视之,即便重“艺”如颜之推者,亦不过将书、画、医、算、乐等视作“杂艺”而编撰于《颜氏家训》(杂艺第十九篇)中。且该文化渐次成为“集体无意识”的深层积淀。

但问题是,设若将中国职业教育文化归结为一种“不器”抑或“轻器”文化,至少有三个问题不能自圆其说。其一,传统中国何以能将手工业文明推向世界的顶峰?在《中国:发明的国度》一书中,美国学者罗伯特·K·G·坦普尔(Robert Temple)亦不会发出如此的慨叹:如果诺贝尔奖在中国的古代就已经设立,各项奖金的得主,就会毫无争议地悉数归于中国人[4]。其二,现代中国何以有如此可观的工农业成就和职业教育的跨越式发展?其三,当下何以提出“技能型社会”的战略定位与职业教育高质量发展的目标愿景?以上诸项其文化根脉在哪里?

据此,将“君子不器”视作中国职业教育文化传统的总概括,是不全面的。其完整画像如何?尚待重新阐解。

(二)现实之困

在现实层面,解释与正名在于职业教育的实践推进需要与之契合的职业教育文化土壤。事实上,任何一个民族的文化演进皆是在与现实的博弈且与外来文化的融合中完成的,但因其自身的逻辑性与独特性,故而文化的打破与变革有其自身的“边界”与“限度”。换言之,文化的精神内核一旦形成,即会成为该民族文化发展与演进的“坐标”,倘若失去,则“该民族”是否仍是“该民族”将会受到质疑。事实上,该“坐标”亦是解释的前提。

譬如,1851年伦敦第一届世界工业博览会期间,英国本想借此机会向世人炫耀本国产品的优越性,但结果适得其反,法国以其技术和设计的先进性超过英国,其他欧洲国家优秀的工业产品亦令英国人大吃一惊。与之比较,其陈列品被描绘成“一堆滥竽充数的废铁和原材料的混合物”[5]。个中原因林林总总,但“博雅”文化传统下匠器文化的“暗弱”是其关键。正是由此,在《别国的学校和我们的学校:今日比较教育》一书中,比较教育学家埃德蒙·金(Edmund J,King)在批评本国职业教育时所感叹的:英国作为一个曾经发明铁路、公路以及其他现代交通工具的工业革命的先驱,本应该强调教育的功利性与实用性,但因何恰恰相反,以培养绅士的公学或传统大学却受到格外重视[6]?与之比较,德国则因沿袭古罗马以来的“尚实”文化使得“匠人”享有较高地位;美国则因融合了英格兰博雅教育、苏格兰实用主义与本土功利主义的文化而将“盎格鲁——撒克逊”文明演绎为“盎格鲁——美国”文明,一种混融的职业教育文化就此诞生。

就中国职业教育而言,一方面,是经济社会发展对于职业教育的诉求;另一方面,是长期以来人们对于职业文化传统的“误读”——“君子不器”一说。据此,在职业教育深度变革的进程中,尤其在构建“技能型社会”与推进职业教育高质量发展的关键节点,亟须与之相应的职业教育文化助力其打破困局。当然,职业教育文化解释与正名虽出自对现实的关照,但并非是对于现实的“妥协”,而是在尊重文化传统的基础上,与现实搭建起“融通”之桥梁。

显然,通过解释可能会生成两种结果,即在本土文化根脉中,要么“涵括”、要么“缺失”支撑“技能型社会”与职业教育高质量发展的文化元素。显然,前者之于本土职业教育可提供顺乎自然的文化支撑,但后者亦是有价值的,至少针对当下政策其可提供一种文化层面的“省思”。当然,即便是前者,鉴于文化与现实之间的“距离”,亦不能据此实现“文化—现实”范畴间简单、线性的对应,而应是基于解释基础上的职业教育文化传统的现代性重构。

(三)传承之难

在传承层面,解释与正名起源于本土职业教育文化传统的回归与发展。正如美国学者弗雷德里克·杰姆逊(Fredric R.Jameson)所揭示的,今天人类所面临的主要威胁之一就是文化全球化过程中世界主义所带来的文化侵略[7]。据此,秉持传承之逻辑,可谓解释与正名的基本立场。

事实上,西方主导的工业化力量颇巨。正如托夫勒所言:“工业制度是历史上的一场洪水——短短300年,使此前的一万年黯然失色。”[8]问题是,至今西方“话语”主导的局面尚未被打破。就中国职业教育而言,职业主义与新职业主义,双元制与综合中学,CBE、学习领域、项目课程以及行动导向教学等思想、模式、课程与教学层面的种种多为“舶来品”。职业教育“纵向传承甚少、横向借鉴过多”的现象颇为严峻,以上铸成了本土职业教育文化传统的传承之难。

显然,中国职业教育需植根于本土的文化土壤,而长期的话语“依附”,直接导致了职业教育领域理论原创力的弱损与深层困境。借用拉尔夫·沃尔多·爱默生(Ralph Waldo Emerson)1837年8月31日在哈佛校园做《美国的哲人》演讲中所提出的理念:“我们依赖别人的日子,对于其他国土的学识悠长的学习时期,将近结束了。我们四周有亿万青年正向人生里面冲进来,不能永远用异邦残剩的、干枯的谷粮来喂他们。”[9]

事实上,近现代以来在与西方“话语”的碰撞中,尽管在内涵与时代性等诸多层面存有局限,但有些观点不无价值。譬如张之洞“中体西用”一说,其“通经为世用,明道守儒珍”背后所秉持的辩证立场与文化观等尚具启发意义[10]。据此,应以新的站位,通过职业教育文化的历史考察、解释与正名,推进对于本土职业教育文化传统的回归与传承,进而消解本土职业教育文化的潜在风险。

二、依何:职业教育文化传统解释与正名之“理”

(一)民族性线索

民族性线索,即职业教育文化传统解释与正名的基本遵循。之所以将其视为基本遵循,主要缘于职业教育的民族性。据此线索,在明确其解释方向的基础上,进而厘清其与民族性相关的真实“画像”。

事实上,民族性线索的考察在社会文化、教育等领域早已获得广泛运用。譬如,法国学者维克多·库森(Victor Cousin)在1831年《关于德意志各帮,特别是普鲁士公共教育的状况》报告中写道:“我研究的是普鲁士,而我思考的始终是法兰西。”[16]其可谓比较教育民族性的典范。而在该领域明确提出民族性概念的是英国学者迈克尔·萨德勒(Michael Ernest Sadler),在1900年《我们从对别国教育制度研究中究竟能学到什么有实际价值的东西》论文中,萨德勒指出“任何出色的、真实有效的教育都是民族生活与特点的写照,皆根植于民族的历史中,适合它的需要。”[17]

同理,职业教育文化解释与正名的民族性可概括为:自民族性出发,以民族性为参照,揭示民族性逻辑,指向民族性建构等。当然,民族性线索本质上是对于与其相关的政治、经济、教育等多维立体结构的整体性阐解,并在动态演进的脉络中厘清本土职业教育文化的发展逻辑与内在特征。正如英国学者霍姆斯(Brian Holmes)构建的包括体制、自然、精神等在内的民族性分析框架一样[18],其间尤需涵括表征民族性的职业教育文化制度、思想与精神表达等元素。

当然,民族性线索隶属方法论层面,其并非是对于全球化的排斥抑或规避,而是在开放的文化生态中,持续地理解、把握与回归职业教育文化传统解释与正名的民族性线索。

(二)后传统理论

后传统理论是职业教育文化传统解释与正名的基本工具。该工具收录于《自反性现代化——现代社会秩序中的政治、传统与美学》一书中。直白而言,自反性(self-confrontation)一词,即自身总是同时生成与之相反的元素。正如孟德斯鸠所揭示的,制度毁于其自身的成功[11]。

其中,依据“自反性现代化”理论,该书作者之一安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)以后传统的视角,重新考察了“现代性”问题。简而言之,在惯常的认知中,“现代性”与“传统”是一对非此即彼的范畴。正如书中所描述的“现代性的激进过程,正是传统的撤离过程”[12]。事实上亦如此。诚如吉登斯对此的形象描述,自从尼采“唤醒了现代性”,其在欧美乃至世界“泛化”开来。

与之不同,吉登斯对于“现代性”与“传统”的理解,由于“自反性”理念而超越了惯常认知。在吉登斯看来,“传统撤离的过程”中有一崭新的元素被忽视掉了,即“对于传统的挖掘并使之问题化”[13]。譬如,传统消解了,但不可确定性出现了。其意思是,“现代性”使人类不由自主地进入到这个宏大“不确定性”的实验中。在此风险恐惧中,思想家们意识到传统“稳定性”之价值。即“传统使未来回到过去,同时也凭借过去重建未来”。正如吉登斯对于爱德华·希尔斯(Edward Shils)话语的引用:传统总是在变化之中,但其间总包含着耐久性的东西,其具有抵制变化的完整性与延续性[14]。