产业集群视角下市域产教联合体的建设逻辑、基础和路径

作者: 瞿晓理

摘 要 市域产教联合体是我国深化现代职业教育体系改革的重要抓手之一。“产业集群”的场域、主体、资源及价值等维度特征,正契合了市域产教联合体的建设要求,由此构成了产业集群视角下市域产教联合体的建设逻辑。立足教育部一省一策建设意见,分析江苏省的“省情”和“教情”,产业集群数量多、实力强、领域广,职业院校多层次、高发展、有经验,是江苏建设市域产教联合体的有利基础;江苏省内产业集群领军企业少、内部竞争大、建设同质化,职业院校吸引力弱、教学要素散、改革求稳妥等现象,是建设市域产教联合体的不利因素。对此,产业集群视域下,围绕场域布局、主体联结、资源融合以及机制设计等方面,市域产教联合体建设的应然路径是:从“有”到“优”布局场域,以“点”带“群”联合主体,由“散”及“整”整合资源,转“虚”为“实”设计机制。

关键词 产业集群;市域产教联合体;现代职业教育体系;产教融合;实体化运作

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)25-0053-07

“市域产教联合体”是我国现代职业教育体系“一体两翼五重点”战略任务之一,是“两翼”中的“一翼”。2023年4月,教育部办公厅印发《关于开展市域产教联合体建设的通知》,明确要求建设市域产教联合体“须依托总产值位居全省前列的产业园区”。由此可见,产业园区是建设市域产教联合体的基础载体。产业集群是产业园区的高级形态[1],与传统园区相比,产业集群的资源集聚度更强、要素供给率更高,能有效推进地理空间相对集中的若干企业及相关机构在特定产业领域内的互动关联[2][3]。

本研究认为,产业集群是建设市域产教联合体的优质载体。因此,先从多维度厘清产业集群与市域产教联合体的关联逻辑,并以集群经济和职业教育均较为发达的江苏省为例,分析当前建设市域产教联合体的有利基础及不利因素,以此探索相关建设路径。

一、建设逻辑:产业集群和市域产教联合体存在多维度关联

基于2022年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》以及2023年教育部印发的《关于开展市域产教联合体建设的通知》等文件内容,可以发现产业集群的场域、主体、资源以及价值等特征正契合了市域产教联合体的建设要求,两者存在多维度的关联。

(一)场域重合

在“场域”维度上,市域产教联合体和产业集群有较高重合度,两者均是以某一城市行政管辖的地理空间作为“场域”的主要范围。一方面,基于“市域”范围打造产教联合体是教育部提出的具体要求,具有充分的科学依据。“市域”层级一般具备中高职及应用本科等学校为基础的教育资源,可以形成较为集中且相对完备的职业教育资源体系[4]。另一方面,诸多研究表明我国现有的产业集群往往都是以某一城市特色产业为基础,逐步壮大集聚形成的[5][6]。这归因于“市域”既能让产业资源达到一定规模,又能实现产业资源的高度集聚。由此可见,无论职业教育还是产业经济,“市域”是资源集聚和供给的最佳“场域”,而两者的较高重合度,也让“市域”成为“职教资源”联合“产业资源”的最合适“场域”范围。

(二)主体吻合

聚焦“主体”维度,教育部明确指出“市域产教联合体的各类主体应当协同配合”,要求“成立政府、企业、学校、科研机构等多方参与的理事会(董事会)”,并打造“政府统筹、产业聚合、企业牵引、学校主体”的联合格局,而产业集群主体的结构和分工,恰恰吻合了上述市域产教联合体的建设要求。从产业集群主体的构成来看,以企业群体为主,还包含政府、学校、研究机构以及第三方服务机构等。从产业集群主体的分工来看,企业作为核心主体,是集群创新价值的创造者和引领者;政府则承担促进集群互动交流、倡导集群共享发展等角色;而学校和科研机构则是集群人才的培养地和集聚地,也是集群创新活动的参与主体;此外,集群的第三方服务机构则发挥着“粘合”政府、企业、学校及科研机构等主体的作用[7]。综上,产业集群内部的主体并不是孤立状态,而是呈现为“官、产、学、研、服”的联合形态,这种联合形态,正吻合市域产教联合体内各类主体的理想状态,进而有利于联合体打造多方参与的实体化运作机制。

(三)资源聚合

就“资源”维度来看,“产教资源相对集聚”是建设市域产教联合体的必要条件,也是教育部对联合体建设的具体要求。产业集群对资源要素的聚合力强、供给率高,依托集群建设的市域产教联合体,将先天具备产教资源的集聚性优势。首先,产业集群能供给市域产教联合体优质的产业资源。一般而言,集群内的资源是围绕某个产业领域的要素集合,包括知识、技能、人才、资金、数据、原材料、场地及设备等;其中,大部分要素资源代表着集群产业领域的主流生产力水平,而一些高端要素资源更是体现了产业领域的先进生产力。其次,产业集群能增强市域产教联合体对教学资源的革新力。产教联合体的重要功能之一就是要实现“教育资源”和“产业资源”的联合。市域产教联合体借助集群在金融、财政、税费、就业和分配等方面的激励机制,推动“教学要素”主动对接“产业要素”,持续驱动职业教育资源的完善、更新及升级,进而形成“产教联合”的格局。最后,市域产教联合体可提供产业集群所需的人力资源和教育资源等要素,两者在“资源”维度上能达成多点聚合。

(四)价值耦合

从“价值”维度分析,市域产教联合体耦合产业集群。一是两者价值取向相似。“共建共享”是建设市域产教联合体的基本指标之一,体现了教育部对联合体建设格局的价值期许,产业集群内部存在价值层面的“共享主张”[8],这是增强集群聚合性的重要保障,“共建共享”和“共享主张”成为两者在“价值”维度耦合的前提条件。二是两者价值转化一体。市域产教联合体的“共建共享”价值,将转化为联合体内各类主体“共商培养方案、共组教学团队、共建教学资源、共享培养成果”的协同育人行动,产业集群的“共享主张”不仅能够转化为企业间的创新合作,也将政府、学校、科研机构等纳入到集群的创新活动中,由此可见,联合体的“协同育人行为”和集群的“合作创新活动”是紧密结合的,两者价值转化趋向一体。三是两者价值功能一致。市域产教联合体是国家深化产教融合的具体布局,因此联合体的价值功能最终体现在是否有利于地方产业经济的高质量发展上,而产业集群则是地方产业经济高质量发展的重要表现内容。由此可见,产业集群和市域产教联合体的价值功能相对一致。

二、建设基础:基于产业集群建设市域产教联合体的现实分析

2023年7月,教育部办公厅印发《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》,强调“省级市域产教联合体”的建设,旨在鼓励各省政府围绕国家战略及本地产业实际需求探索“一省一策”的建设模式。由此可见,市域产教联合体的建设,应当符合某一区域的“省情”和“教情”。

江苏省是集群经济的发达省份,也是中高职院校的聚集省份。2023年10月教育部公布了第一批市域产教联合体建设名单,江苏入选3项,且都是立足江苏省重点建设的产业集群。因此,通过剖析江苏省产业集群和职业院校的现实情况,可以更好地把握市域产教联合体建设的有利基础和不利因素。

(一)建设的有利基础

1.产业集群:数量多、实力强、领域广

一是江苏已培育了相当数量的产业集群,丰富了市域产教联合体的“载体基础”。20世纪80年代,江苏的苏州、无锡等城市陆续出现了企业集聚的现象。此后,各市级人民政府基于本地优势产业及未来规划,有目的、有计划地建设各类产业园区,并通过招商、引资、孵化及培育等多种路径,集聚产业链上下游企业,以升级打造“产业集群”[9]。截至2023年底①,江苏省已形成281个产业集聚区,位居全国前三。其中,产值达百亿规模的产业集群共计131个,占全国总数的16.7%,位居第一。需要指出的是,131个产业集群在江苏13个城市均有分布,苏州市培育的产业集群数量最多,约占全省的1/4,见图1。

二是江苏省产业集群实力雄厚,能为市域产教联合体供给高质量的产业资源。江苏一直着力建成具有国际竞争力的产业集群,历经多年培育,江苏已拥有18个全国百强集群,数量位列全国第一;产值达万亿级规模的集群有6个;无锡物联网、南京软件和信息服务、苏州纳米新材料、徐州工程机械、常州新型碳材料等10个产业集群被认定为国家级先进制造业集群②。“十四五”规划期间,江苏重点打造的16个产业集群汇聚了38家国家级技术创新示范企业,383家国家级企业技术中心,上百家省级以上科研机构及高校院所,上千家“专精特新”中小企业,上万家高新技术企业,充分彰显了江苏是产业创新资源的集聚高地③。

三是江苏省产业集群涉及的产业领域较为广泛,有利于布局市域产教联合体的省域网络。与其他省级行政区域相比,江苏省已经建成较为完整的产业体系,并逐步迈向中高端发展[10]。在产业体系的支撑下,江苏产业集群归属领域多样且广泛,既涵盖新一代信息技术、高端装备、节能环保、生物医药等新兴产业领域,也包括石油化工、金属冶炼、纺织服饰、食品加工等传统制造领域;与此同时,“互联网+服务类”集群呈现不断壮大的态势,使得江苏省域内“产业集群”体系日趋完善。

2.职业院校:多层次、高发展、有借鉴

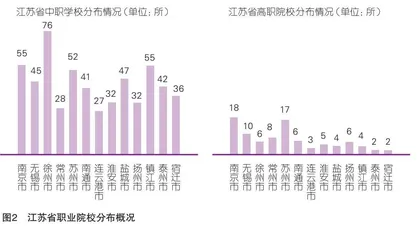

首先,江苏省建有多个层次的职业院校,夯实了市域产教联合体“教育主体”基础。截至2023年,江苏省有中职学校561所,占全国中职学校的7.79%;47.9%的中职学校位于市区,其余分布在县域。高等职业院校有91所,占全国高职院校的6.11%。其中,专科层次的高职院校有90所(入围教育部第一批“双高计划”院校20所),本科层次有1所。其中,80%的高职院校为公办属性,并且46.7%高职院校是省属院校④。江苏省各级各类职业院校开设的专业较为全面,覆盖了“理工农医艺经管法”等诸多专业方向,为江苏经济发展培养了多个领域的技能人才,见图2。

其次,江苏省职业院校在高质量发展中已取得诸多成绩,优化了市域产教联合体“教育要素”的供给。近年来,江苏省各职业院校以高质量发展为目标,以专业、课程、教材、教师及实践等教学关键要素为抓手,有效推进了江苏职业教育的改革和实践。2023年,江苏省先后建设了302个中职优秀专业,144个高职高水平专业群;培育了162门国家级精品课程,574门省级精品课程;入选首批“十四五”职业教育国家规划教材798部,占全国总数11.6%;立项建设了51个国家级职业教育教师创新团队,6所高职院校教师团队入选全国高校黄大年式教师团队。此外,江苏还立项建设了60个省级专业教学资源库,50个省级示范性虚拟仿真实训基地培育项目以及30个校企合作典型生产实践项目,以高质量打造职业教育的实践资源⑤。

最后,江苏职业院校探索的“产教融合”先进模式,成为建设市域产教联合体的典型经验。“十三五”至“十四五”期间,江苏各地职业院校积极改革实践机制,探索了一些“产教融合”的先进模式。例如,苏州工业园区职业技术学院是全国“职业教育混合所有制”的典型样本,学校的混合所有制股权结构主要包括学院核心团队、苏州教育局、苏州人社局以及2家国有企业和4家民营企业等,这有效集聚了各方力量,增添了职业教育的办学活力。又如,常州铁道高等职业技术学校牵头联合中国中车集团有限公司以及相关行业院校,共同探索了产教融合共同体实体化的“1+1+1+N”运营模式,该项实践获得了2022年职业教育国家级教学成果奖一等奖。再如,连云港职业技术学院、南京科技职业技术学院以及江苏航运职业技术学院等十多所院校,将“产教融合”下沉课堂,分别通过产业学院、教学工厂或者职教联盟等渠道,探索了职业院校“生产性实践教学”的育人场景。

(二)建设的不利因素

1. 产业集群:领军少、竞争大、同质化

虽然江苏省产业集群经济全国领先,但其发展尚未完善,存在市域产教联合体建设短板:一是“领军型”企业数量少。与其他地区的产业集群相比,江苏“领军型”企业占比偏少。“领军型”企业是牵头建设市域产教联合体的“最佳”产业主体,如果缺少“领军型”企业的牵头和参与,将会弱化市域产教联合体的产业基础,进而限制市域产教联合体的发展,见图3⑥。二是产业集群内部竞争大。就江苏产业集群内部而言,优质的产业要素一直属于稀缺资源[11],因此,集群主体往往需要依靠“竞争”手段,以获取优质的产业要素,而建设初期的市域产教联合体,对产业要素的引力偏弱,在集群竞争中处于劣势。三是产业集群建设同质化。江苏产业集群同质化现象比较明显。例如,苏州、无锡、南京、泰州、扬州、徐州以及连云港等多个城市均发展了“生物医药产业集群”,这种集群的同质化建设,不利于产业资源及要素的集聚,影响市域产教联合体的系统布局。