坚守与超越:中职语文统编教材适用性的价值归因与表现

作者: 张艳 王素霞

摘 要 中职语文统编教材的体例、选文和具体内容在不断的守正与创新矛盾转化中渐趋完善成型。该套教材呼应了时代发展对人才培养提出的新要求,强化了体现语文学科本质的内容设计,突出了职业教育类型特色在语文教材中的个性体现,创新了以学生学习为主体的内容组织方式,助推了教师教学行为的根本转变,体现了教材建设的科学性、实用性、创新性。从教材的不变与变、坚守与超越中明确其内在的价值属性,是用对教材,用好教材,用活教材的前提和基础。

关键词 中职语文统编教材;立德树人;学科特质;类型特色;以生为本

中图分类号 G714 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)26-0039-06

经中央批准,教育部组织编写了中等职业学校思想政治、语文、历史统编教材,于2023年9月开始在全国实施中等职业学校教育的各类职业学校(含技工院校)投入使用。中职语文统编版教材编写工作历时3年,其间经历多次专家审读、一线教师审读和试教试用,教材体例、选文和具体内容也在不断的守正与创新矛盾转化中渐趋完善成型。其全新的单元组织类型和方式,以及选文的更新和篇目的增加,对一线教师的教学提出了更高的要求和挑战。当然,无论是新教材,还是旧教材,都是国家意志、教育规律在具体课程内容载体中的个性化体现,变的基础一定是对这个学科本质内容的坚守,变的目的则是对时代发展所产生的人才培养新要求、新方式的回应。所以,明确新教材中坚守和超越之所在,从适用的角度理解其科学性、实用性、创新性,也就更能用对教材、用好教材、用活教材。基于此,本文对中职语文统编教材适用性的价值归因与表现进行深入剖析,以期促进该教材在实践中得到更好地使用。

一、呼应时代发展对人才培养提出的新要求

教材建设是育人育才的重要依托。在思想意识多元、多样、多变的复杂环境中,体现国家意志的教材是打牢学生思想根基的关键抓手,也是学生认识课程、学习课程、形成学科思维的基本媒介和载体。可以说,教材编写如何落实立德树人根本任务,如何以素养为本整合内容,如何促使学生学习方式的转变,进而满足学生的发展需求,直接关系人才培养的质量,关系国家民族的前途命运。

(一)突出“三大文化”的学习内容,浸润学生的民族心

党的十九大、二十大报告均就如何对待中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化(简称“三大文化”)作出了重要指示,体现了我国文化建设的丰富内涵和具体要求。这个要求落实到教育层面,就是要培养具有民族心、中国心、中国味、中国情的中国人。语文课程在这方面具有独特的优势,因此,本次修订后的中职语文统编教材突出和加重了“三大文化”的学习内容,在选文上,体现“三大文化”的作品共62篇,约占教材总篇目的90%。另外,教材还设计了指向“三大文化”的语文综合实践,并在每册教材后附“古诗词诵读”板块,精选《中等职业学校语文课程标准(2020年版)》(以下简称《语文课标》)推荐的古代诗词,配合解读呈现。这些选文、古代诗词和语文综合实践内容之丰富、形式之多样、内涵之深刻,可以充分发挥教材的思想渗透性,彰显语文课程熏陶渐染的育人功能,实现以文化人、以美育人,建立学生对国家、民族和文化的认同感。

(二)聚焦核心知识,注重主题、载体、方式的横向统整

“学科核心素养之所以不等同于学科知识,就在于学科素养强调的是学科大观念、学科结构、学科方法、思想与思维以及学科价值旨趣。”[1]信息时代是知识爆炸的时代,学生需要学习学科的核心知识,并用核心知识建构起其他知识和技能之间的内在联系,形成可迁移的“大观念”。本套教材落实《语文课标》要求,以专题组建单元,放弃了对于学科知识和技能序列的线性排列,打破了传统单元以文体组元的方式,强调学生面对单元核心任务,通过对学习主题、资源、内容、方式的有效整合和综合运用来解决问题、完成任务。如基础模块下册第三单元,以“社会与人生”为单元立意遴选了4篇小说和1个剧本,其核心任务就是在前面文学作品学习的基础上,进一步学习小说和剧本表现社会生活的不同方式,在感受形象、品味语言、体验情感的过程中,在听说读写的言语实践中,思考社会环境对人物命运的影响,加深学生对社会与人生的理解,获得丰富的审美体验。

(三)任务驱动,实现“学知识”到“用知识学”的转变

“‘核心素养’的界定是学校教育从‘知识传递’转向‘知识建构’的信号,标志着我国学校的课程发展进入了新的阶段。”[2] 核心素养是综合素质的表现,而且要在做事的过程中得以养成。《语文课标》将阅读与欣赏、表达与交流、语文综合实践定位为语文活动,就是强调它们是提升语文学科核心素养的途径和方式、手段与凭借。这与传统的接受式学习将听读说写能力训练当作最终目标,追求知识的结果截然不同,其倡导的是“用知识学”,在“做”的过程中理解知识的意义。本套教材,在文本单元每课后的“提示与练习”中,以相关知识和策略作为提示语,架起新知识和已有知识之间的联系,引导学生在运用知识解决问题的过程中理解知识、形成能力。如“《沁园春·长沙》意象丰富,组合巧妙,意境宏阔,具有极强的艺术感染力。以词的上阕为例,分析作者是如何描写意象、营造意境的”一题,提示语中的“意象丰富,组合巧妙,意境宏阔”能指引学生从意象群落的组合方式、组合依据(情感)、组合效果(意境)入手,进入诗歌的情感内核,从而建构诗歌通过意象来表达情感的知识。在整本书阅读单元、活动单元,以及表达与交流、语文综合实践中,均以承载主要学习内容的任务让学生在“做”的过程中建构相关知识,形成素养。

二、强化体现语文学科本质的内容设计

“素养与能力的培育必须借助体现学科本质的教学来支撑”[3],学科本质决定了教学的方向、内容和方法,同样也决定了教材编写的思路、原则、内容组织方式等。本套教材遵循和坚守语文课程的性质和特点,强化体现语文学科本质的结构、内容设计,充分体现了语文课程独特的育人价值和路径。

(一)“双主线”组建单元,体现语文课程工具性和人文性相统一的特点

本套教材统筹语文课程语言教育和人文教育的双重育人功能,依据技术技能人才成长规律,以提升语文学科核心素养为核心,根据培养学生的“理想信念”“文化自信”“责任担当”的核心目标,在文本单元和整本书阅读单元凝练、分解出17个单元立意,同时挖掘不同文本主要的艺术手法和写作特色,形成语文能力的训练主线,将价值观教育与语文知识教学自然融合,在传授知识和技能的同时,培养学生求真、崇美、向善的生活方式。如基础模块下册第一单元,所选文章虽然文体不同,既有纪实作品,也有虚构作品,但都从不同角度反映了中国革命长期而又艰辛的探索历程,体现了中国人民在中国共产党领导下百折不挠、英勇奋斗的伟大精神和崇高品质,据此,教材提炼了“历史的记忆”单元立意,并通过“提示与练习”“思考与实践”明确、细化了体现文本写作特点的工具性目标:体会讲话稿论述的针对性和严谨性,感受革命回忆录真实和平实的表达,品味小说的诗化特点。

(二)加强言语实践,体现语文课程实践性的特点

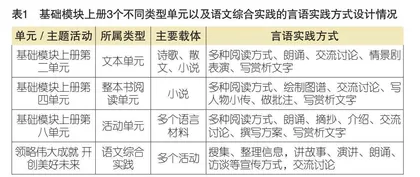

展开学科实践是基于核心素养的学科教学的关键课题之一[4]。这不仅是因为学科素养需要在具有学科特质的实践中形成和发展,也是因为评估学生是否能在不同情境中有效应用学科知识的证据就是其在学科中“做”的能力。而语文课程是实践性课程,实践性是其基本特点。本套教材落实《语文课标》中专题教学的要求和建议,在文本单元、整本书阅读单元、活动单元中,以及语文综合实践中,都强调基于专题学习的听说读写融合式言语实践,见表1。同时,为了突出对学生自我表达和与人交流能力的训练,教材在讲究读写融合,关注表达与交流项目在多个单元多处渗透、多点相机训练的基础上,也重视口语交际和写作教学的相对独立性,单独设置了“表达与交流”的板块,精选学生日常生活和职场常见的口语交际和写作类型,以“知识短文+口语或写作实践”的方式提高表达训练的针对性和系列性,使表达训练落到实处,切实丰富和建构学生的言语表达方式。

(三)整体建构,体现专题学习普遍性和独特性相统一的特点

专题视域下的文本单元教学,强调文本之间要生成相互联系的意义点、聚合点,这是异中求同,追求整体化、结构化的表现。而异中求同是对异类文本的高度抽象概括,其基础和路径一定是对单个文本的具体分析。如,基础模块上册第一单元选编了《沁园春·长沙》《风景谈》《荷花淀》《江姐》(节选)4篇优秀的文学作品。这4篇作品在文学样式上,涵盖诗歌、散文、小说、剧本四种样式;在内容上,既有反映建党之初和大革命时期的作品,又有反映抗日战争时期、解放战争时期的作品,能相对全面地展现中国共产党领导的新民主主义革命的历程;在革命人物上,既有革命领袖,又有抗日根据地军民,以及与日寇斗争的中华儿女,还有惨死在国民党反动派监狱的革命烈士;在革命活动的地域分布上,涉及长沙、延安、冀中平原、重庆,既有国统区,也有解放区,更有中国革命的红色圣地;在作品的内涵上,表现了不同革命时期共产党人崇高的革命理想和坚定的革命信念,即在建党之初和大革命时期以天下为己任的远大抱负,抗日战争时期创造美好生活的伟大理想,以及抗击敌寇、保卫家园的革命热情,解放战争时期为建立新中国视死如归的英雄气概。因此,本单元用“理想与信念”统摄4篇作品的人文主题,又从文类的角度统整4种文学样式的相关知识,实现了单元普遍性和文本独特性的矛盾统一,有助于学生依托文本,构建学习情境,开展中国革命传统文学作品的专题教学。

三、突出职业教育类型特色在语文教材中的个性体现

《语文课标》指出,中职语文课程应结合职业教育特点,选择与职业生涯密切相关的教学内容。本套教材既考虑高中阶段语文教育的共性,进一步夯实学生的语文基础知识和基本技能,也注重体现类型教育特色,突出中职语文教材的针对性和实用性,创新结构组织、内容安排、方式选择、资源整合等,以满足学生学习和未来职业发展的需求。

(一)教材结构指向中等职业教育不同学段的培养要求

《课程标准》规定中等职业学校语文课程由基础模块、职业模块和拓展模块构成,这3个模块将语文课程功能和学习目标在中职不同学段进行了针对性地分解。本套统编教材共3册,包括基础模块上、下册和职业模块。其中,基础模块是各专业学生必修的基础性内容,以8个涵盖日常生活、学习所需的基本言语类型的专题组建单元,重在培养学生基本的阅读鉴赏能力和表达能力,为后续的学习、生活打好基础;职业模块是为提高学生职业素养安排的限定选修内容,以4个与职业生活联系紧密、体现职业道德和精神教育的专题组建单元,重在加强与专业课程的配合,提升学生实用性阅读与交流的水平,培育学生的职业理想、职业精神和崇尚劳动的价值观念,增强学生适应与服务社会的能力。

(二)教材内容有机融入职业道德、劳动精神、劳模精神和工匠精神

中等职业教育担负着培养德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才的任务。本套教材一是围绕“职场应用写作与交流”“微写作”等专题,设计与职业生活联系紧密的学习内容,培养学生严谨务实的工作作风,如要求学生结合所学专业开展市场调查分析,根据特定场合、目的和对象进行有效的洽谈和协商,根据职场工作需要正确拟写相关应用文等;二是围绕“劳模精神工匠精神作品研读”专题设置2个文本单元和1个活动单元,既有反映普通劳动者、劳动模范依靠劳动创造幸福生活的优秀作品,也有革命导师阐述职业选择应遵循的原则的理论文章,以及围绕“走近大国工匠”开展的学习活动;三是将劳模精神、劳动精神、工匠精神融进社会主义先进文化作品选读、中国革命传统作品选读、实用性阅读与交流、整本书阅读与研讨等专题,以及表达与交流、语文综合实践之中,引导学生领会“幸福是奋斗出来的”的深刻内涵和重要意义,增强职业荣誉感和责任感。

(三)注重设计基于专业学习和职业生活情境的语文实践活动