基于OPPM理论的全过程“双高计划”绩效评价指标体系构建研究

作者: 沈璐 徐爱亲

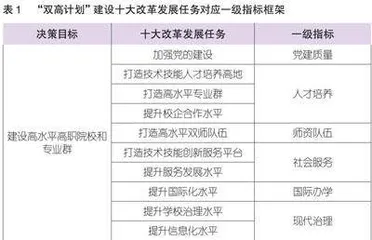

摘 要 “双高计划”绩效评价是“双高计划”建设的重要指挥棒。在分析绩效评价内涵、逻辑和实践困境的基础上,从OPPM理论的全过程视角出发,运用德尔菲法、九级标度法和层次分析法确定绩效评价指标体系权重,围绕“双高计划”决策目标构建一级指标6个、二级指标19个、三级指标67个的绩效评价体系,并提出定性与定量、过程与结果、内部与外部、全面与重点有机结合的绩效评价方式。

关键词 OPPM理论;“双高计划”;绩效评价

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)27-0025-06

2019年,教育部、财政部联合实施“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(以下简称“双高计划”),遴选确定首批“双高计划”建设单位197所,明确要“集中力量建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高职学校和专业群”[1],带动职业教育融入国家战略、服务地方发展。作为“双高计划”的配套文件,2020年12月,教育部、财政部印发《中国特色高水平高职学校和专业建设计划绩效管理暂行办法》(以下简称《办法》),对“双高计划”建设单位提出了明确要求和考核办法,评价主体包括学校绩效自评和部门绩效评价两级,自下而上、上下结合,紧盯“引领”、强化“支撑”、凸显“高”、彰显“强”、体现“特”,通过绩效评价体现建设示范引领作用[2]。

“双高计划”建设每五年一个支持周期。2024年第一轮国家和省“双高计划”启动终期绩效评价。作为一项牵一发而动全身的系统工程,“双高计划”绩效评价综合考虑了定性与定量、共性与个性、过程与结果、关键与普遍等多方面要求。因此,需要建立一个多维度综合评价指标体系,全面准确评估“双高计划”实施效果,并为未来计划的优化调整提供有力参考。

纵观已有研究,研究者对“双高计划”绩效评价的关注主要聚焦在宏观区域层面的整体评价,其存在评价理论基础薄弱、评价过程诊断不足、评价结果应用不合理、“唯指标”评价办学成效等问题,大多数研究仍然偏重于某一阶段或某一方面,缺乏对整个项目生命周期的全面评价,特别是对项目中期和后期的关注较少。基于此,本文从绩效评价的基本内涵入手,在分析“双高计划”绩效评价的逻辑价值基础上,反思当前“双高计划”绩效评价的实践困境,从绩效目标的过程化管理(OPPM理论)出发,构建全过程“双高计划”绩效评价整体框架,设定各级指标内涵权重,以期为“双高计划”院校高水平建设和专业群高质量建设提供参考。

一、“双高计划”绩效评价的内涵、逻辑与困境

(一)绩效与绩效评价

从经济学角度看,绩效是资源投入与产出效益的经济衡量,反映了组织在特定经济环境下资源利用的有效性和生产效率。有学者认为,绩效不仅涉及直接经济效益,还包括对组织长期竞争力和市场份额的贡献。它涵盖了工作的数量、质量、效率和效益等多个方面,是衡量组织或个人工作表现的重要指标,也是竞争力的核心体现。

绩效评价是对组织或个人工作成果和效率进行系统性评估的过程,旨在衡量实际工作绩效与目标绩效标准之间的差距。它涉及设定评价指标、收集工作绩效数据、分析评估以及提供反馈等环节。我国政府在开展绩效评价工作时,采用了多种评价方法,如配对比较法、成本效益分析法、因素分析法、关键绩效指标(KPI)法等。

职业教育绩效评价最初起源于20世纪初欧美国家的教师评价体系。从20世纪90年代开始,随着教师评价体系在高校中的广泛应用,职业教育绩效评价逐渐成为教育管理的重要手段[3]。进入21世纪后,职业教育快速发展,绩效评价在职教领域的应用越来越广泛。近年来,我国对职业教育绩效评价给予了高度重视,通过制定相关政策和标准,推动绩效评价体系不断完善和创新。《办法》的出台,为“双高计划”绩效评价提供了更为明确的指导和规范。

(二)“双高计划”绩效评价的逻辑价值

1.政策逻辑:推进国家和省域“双高计划”实施

《办法》中明确,“双高计划”建设院校绩效评价要“对绩效目标实现情况进行全方位、全过程的自我评价”,强调以绩效目标管理为基础,对学校现代治理能力、服务发展水平等进行多元多维多主体评价。绩效评价结果被视为项目资金分配、政策资源优化、建设单位动态调整的关键依据,不仅关乎现有“双高计划”院校的建设成绩,更是新一轮国家和省域“双高计划”院校评选的决策基础。因此,上级教育管理部门高度重视“双高计划”绩效评价,通过确保政策落实、优化资源配置、提高教育质量、促进改革创新、增强透明度和问责机制以及支持政策调整和完善,保障“双高计划”的顺利推进和既定目标的如期实现。

2.理论逻辑:丰富新时代教育评价理念

从评价和教育的关系来看,所有的教育评价都是实现或促成教育目的的一种手段[4]。新时代职业教育评价改革实现价值的关键在于加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育[5]。2019年,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,强调职业教育改革的重要性,提出要构建以职业能力为核心的评价体系,完善职业教育质量保障机制。2020年,中共中央、国务院出台《深化新时代教育评价改革总体方案》,强调“改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价”,为新时代中国特色教育评价体系建设和“双高计划”绩效评价实践指明了方向。“双高计划”多维多元多主体评价,打破了以往单一评价格局,以学生的全面发展为评价标准,引入自评、互评、他评等多元评价机制,贯穿人才培养全过程开展评价,旨在更全面地反映学生的实际能力与成长轨迹,推动职业教育评价理念和方式革新,为实现“双高计划”培养高素质技术技能人才的核心目标奠定基础。

3.发展逻辑:促进现代职业教育体系建设

2022年5月,新修订施行的《中华人民共和国职业教育法》明确了发展职业教育的要义是“增强职业教育适应性,建立健全适应社会主义市场经济和社会发展需要、符合技术技能人才成长规律的职业教育制度体系”[6]。在这一法律框架下,“双高计划”建设院校被赋予了重要使命,成为推动职业教育改革创新、提高教育质量、服务经济社会发展的“先行军”。作为“双高计划”建设的重要抓手,绩效评价通过构建科学全面的框架指标体系,全方位全过程反映职业教育深化改革、强化内涵发展的创新举措,体现了高等职业教育现代化治理的方向重构,是对国家重大战略改革部署的历史回应,更是落实立德树人教育根本任务、建设以引领与支撑为标志的现代职业教育体系的自觉行为[7]。

(三)“双高计划”建设院校绩效评价的实践困境

2024年3月,教育部启动了首轮国家和省域“双高计划”终期绩效评价。从评价结果看,“双高计划”推进顺利、成效突出,形成了一批先进经验做法和典型案例,但也存在着绩效评价内容庞杂重复、过程诊断不足、评价主体方式单一、评价结果与目标不一致等问题。

1.绩效评价内容庞杂重复

“双高计划”涉及的评价内容非常广泛,包括人才培养、产教融合、现代治理、服务发展等多个维度。在实际操作中,这些评价内容存在项目庞杂和评价指标重复的情况。同时,以数量指标为主要评价标准的做法无法真实体现建设质量和实际效果,甚至导致学术不端行为。如将对技术服务的评价等同于科研项目数量,将社会服务简化为社会培训对象的规模和人次,忽视了社会技术服务的贡献度和支撑度评价。指标设定同质化也限制了学校在“双高计划”实施过程中的创新和特色。因此,需要进一步细化指标体系的内涵和外延,提高指标的精准度和科学性,明确核心指标与关键任务,在建设过程中注重自身特色差异发展。

2.绩效评价过程诊断不足

对绩效进行评价时往往以项目建设结束时的数据材料为主,缺少项目实施中遇到的问题、采取的解决措施以及团队协作情况等过程性材料,导致评价者难以对项目的执行过程进行深入了解和准确评估。同时,院校在具体推进过程中缺乏对项目执行过程的管理,不能及时发现和改进项目建设过程中存在的方向偏离、进度延缓、资金不到位等问题,甚至一些预期指标已经随政策调整而不复存在,一直到项目终期验收时才被提出,导致建设成效比较单薄。

3.绩效评价主体方式单一

“双高计划”评价主体包括学校绩效自评和部门绩效他评两级,由学校自身论证后再提交上级教育主管部门确认核准。这意味着学校在制定绩效目标和评价指标时拥有较大的自主性。这种自主性在一定程度上确保了评价内容与学校实际情况的贴合度,但“用自己的尺子量自己”的评价方式缺乏外部独立评价机构的参与和多元评价视角[8],使得学校在自我评价中过于乐观或存在主观判断,影响评价的客观性和准确性。

4.评价结果与目标不一致

结果评估是检验绩效目标是否达成的重要环节。在实际操作中,出现既成事实与绩效目标不一致的情况,即实际达成的结果与最初设定的绩效目标存在偏差,或用其他指标进行关联代替。因此,对标对表做好“双高计划”建设全过程绩效评价管理至关重要。不仅能确保评价的全面性和有效性,还能促进建设院校不断优化资源配置、改进创新。

二、OPPM理论与“双高计划”绩效评价的契合

OPPM理论是由美国项目管理专家克拉克·坎贝尔在20世纪90年代提出,核心理念是一页纸浓缩项目关键信息,清晰阐述项目的目的和期望成果,强调项目的目标是解决问题或实现预期战略,确保所有工作都对此目标有所贡献。本研究将OPPM理论运用于“双高计划”建设绩效评价,主要基于OPPM与“双高计划”建设工作的内在契合性与一致性。

(一)OPPM要素与“双高计划”绩效评价要素的契合性

OPPM由目标导向、资源输入、过程评价、结果评估组成,为决策提供不同方面的信息。OPPM将“双高计划”建设绩效作为一个整体进行评价,贯穿人才培养全过程与各环节。目标导向关注的是项目或计划设定的目标是否明确、合理以及可达成。“双高计划”绩效评价要突出人才培养与社会需求的适应性,衡量计划实施后所取得的具体成果,这与OPPM目标导向中评估目标设定是否达到预期产出的目的相吻合。两者都致力于提升项目的质量和效果,确保项目能够为组织带来长期的、可持续的价值。资源输入主要考察项目或计划开始前的资源投入、条件准备等,确定如何有效使用现有资源才能达到建设目标。在“双高计划”中,需要关注计划执行过程中的管理效率、资源配置和执行情况,各种人、财、物、政策等要素是否予以充分配备,这与资源输入对于初始条件和资源投入的关注点是一致的。过程评价强调的是对项目或计划实施过程的监控和评估,关注组织内部多个项目的协调和管理。而“双高计划”绩效评价要对建设过程做连续不断的监督、检查和反馈,关注院校在教学改革、产教融合、治理水平等建设过程中的有效性。结果评估是对项目或计划最终成果的评估。在“双高计划”中,效益指标衡量的是计划实施后带来的实际效益和影响,而满意度指标则反映了各利益相关方对计划结果的满意程度。这两者都是对计划最终结果的不同角度的评价。综上所述,从评价要素来看,OPPM与“双高计划”绩效评价具有高度的契合性。

(二)OPPM功能与“双高计划”绩效评价功能的一致性

OPPM的关键在于确保项目与组织战略的一致性,优化资源配置、降低风险,从而推动组织整体目标的实现。它通过对项目整个生命周期的细致管理,确保项目能够按照既定的战略方向稳步推进。这种方式不仅关注单个项目的成功,更注重项目组合的整体效益和长期价值。“双高计划”绩效评价的核心在于全面、准确地衡量职业教育在实现高质量和高水平发展方面的成果。它要求对建设项目的过程和结果进行全面的评价,以判断项目是否达到预期的目标,并为未来的项目决策和改进提供有力的依据。这种评价方式强调结果导向,注重项目的实际效果和产出。因此,将OPPM融入到“双高计划”绩效评价工作中,可以帮助学校有效规避在建设过程中的潜在风险、不利因素,厘清与培养目标之间尚存的距离,根据需要及时作出优化调整,为教育决策与教学改进提供建议参考。

(三)基于OPPM的“双高计划”绩效评价体系设计理念

1.战略对齐与优先级明确

在构建绩效评价体系时,应确保所有“双高计划”项目与组织的长远发展战略紧密相连。根据OPPM理论,项目的选择、优先级排序和资源分配都应基于它们对组织战略目标的贡献程度。这一理念要求在进行绩效评价时,明确各建设项目的战略价值,优先关注对实现组织战略目标具有关键性影响的建设项目,重视项目的特色发展,鼓励创新与差异化,避免一刀切的评价标准。