共生理论视域下高职院校产教融合人才培养模式构建研究

作者: 曹艳敏 王萌 李兴洲

摘 要 深化产教融合是高职院校与企业协同育人的着力点。以共生理论为分析框架,剖析高职院校产教融合人才培养存在的问题,可以总结为校企作为共生单元的两类主体之间能量交互不匹配、产教融合政策对企业的支持力和约束力偏弱、社会对高职院校培养人才质量认同度低以及未形成一体化与互惠共生的人才培养模式。从共生单元、共生模式、共生环境三方面进行分析,探究共生性产教融合人才培养模式的内涵,建构人才培养模式。以此提出要确立校企产教融合的共同利益目标:以资源交互促进新能量生成;治理校企产教融合的共生环境:以制度化促进校企行动自觉;激发校企产教融合的共生意愿:强化实体组织建设实现利益共享。

关键词 共生理论;高职院校;产教融合;人才培养模式

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)29-0022-06

产教融合是职业教育的基本办学模式,是推动职业教育高质量发展的关键所在。党和国家高度重视职业教育产教融合工作。党的十九大报告提出,“完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作”。党的二十大报告指出,“推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位”。2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,在深化产教融合方面创新性提出了打造市域产教联合体、行业产教融合共同体、开放型区域产教融合实践中心的新任务。人才是支撑发展的第一资源。尤其是随着科技迅猛发展,产业转型升级加快,对高素质技术技能人才提出迫切需求。作为培养技术技能人才的主阵地,高职院校深化产教融合不仅是其与企业协同育人的着力点[1],也是当前满足人才培养供给侧结构性改革的一项迫切任务。从现有研究来看,学者对高职院校产教融合育人展开相关研究[2][3][4][5][6],主要采用资源理论、交易成本理论、三螺旋理论等,但现有理论框架尚未充分体现高职教育产教融合的特性,且在与实践的结合方面略显生硬[7]。由于共生理论蕴含的内在逻辑是合作共赢,与高职院校产教融合有着内在的一致性。因此,本文基于共生理论构建高职院校产教融合人才培养模式,对于解决当前高职院校产教融合人才培养模式面临的困境具有现实意义。

一、共生理论对于构建高职院校产教融合人才培养模式的解释力

(一)何为共生理论

共生理论起源于生物界,最初是指不同物种之间因对方存在而受益的共同生存和协同演化的生物学现象。生物群落中的共生是普遍现象,其揭示了合作共赢是自然界中生物生存和进化的基本法则。1879年,德国生物学家安东·狄·百瑞(Heinrich Anton de Bary)将“共生”定义为“不同种属因为生存需要,按照某种特定模式形成的互利关系”[8]。20世纪50年代,共生理念逐步渗透到哲学、社会学、管理学、经济学等领域,成为具有普适性的理论研究范式[9]。共生组织的结构模式及共生行为的交互模式是决定共生系统状态的重要因素;所有共生单元联结形成的共生体能否生成新的共生能量以及生成新能量的多少是衡量共生关系质量的核心。

(二)共生理论分析框架的基本逻辑

1998年,我国经济学者袁纯清首次以共生理论作为分析框架探讨经济学问题,其将共生系统划分为共生单元、共生模式、共生环境三个维度,认为在一种共生系统中共生单元是参与主体,共生模式是能否生成新能量的关键,共生环境是决定共生关系的重要外部条件[10]。有学者将共生关系分为两种:共生行为关系和共生组织关系。并对这两种共生关系的行为表现进行描述,其中共生行为关系表现为寄生关系、偏利共生关系、互惠共生关系等;组织共生关系表现为点共生关系、间歇共生关系、连续共生关系及理想的一体化共生关系等[11]。共生单元及共生关系是共生体的内部条件,也可以说是共生系统或共生体,而共生单元之外的其他因素及其相互关系是外部条件,被共生理论称之为共生环境。还有学者将共生理论应用在社会领域,其核心观点是社会共生且按要素分配,要素分配的前提是“要素共生”,即所有的“共生”都与资源相关,形成了具有中国特色的“社会共生论”。社会共生论认为,“共生”是在无法排除任何共生对象的客观前提下,主观地实现人类社会交往中照顾各方利益和理想的最佳机制和架构。因此,社会共生理论的逻辑,就是通过合作互补、公正平等及共同发展的基本思路,最终形成对称互惠一体化共生的格局[12]。总之,共生理论分析框架的基本逻辑,是从识别共生现象开始来分析共生单元的结构及交互关系。共生单元是构成共生体的基本能量生产和交换单位。在本文中,以高职院校和企业两类主体作为产教融合共生体的共生单元,政府作为另一个共生单元起调节作用。在产教融合过程中,高职院校和企业这两个共生单元之间相互影响、相互作用的形式就是二者的共生模式。在产教融合模式中,既反映校企之间的物质信息交流关系,也反映校企之间的能量互换关系。

(三)共生理论对高职院校产教融合人才培养模式的解释力

共生理论对高职院校产教融合人才培养模式具有很好的解释力。一方面,高职院校人才培养目标和质量事关当前国家新兴战略行业的发展,因此,在高职院校和行业产业之间,组织的边界壁垒必然要打破,且必须进行资源和要素的动态交互,以最终形成社会共生关系,才有可能实现高职院校培养的人才成为当前社会经济发展所需的人力资源或人力资本,这与共生理论的假设要求相一致;另一方面,产教融合的各方主体之间,必须是共生关系,并通过实现各自的利益诉求相互依存和彼此影响,形成共生机制,才能真正弥合影响产业和教育深度融合的鸿沟。共生理论起源于生物领域,在这个领域中生物学家们一直探寻和研究各个群落中生物之间的相互依存关系,并得出结论:个体或群体胜利或成功的秘诀,不在于强者压倒一切的“本领”,而在于其在群体中密切联合的能力[13]。产教融合共生单元的两类主体均能影响人才培养过程,共生单元之间共生关系的交互效果都会在人才培养质量上有所体现。由于本研究重点关注在校企目标相对一致的前提下,高职院校人才培养过程的产教融合问题,因此,共生理论可以分析高职院校人才培养模式的产教融合困境,并预测二者作为共生单元的产教融合效果。

二、共生理论视域下高职院校产教融合人才培养存在的困境

产教融合人才培养是指高职院校和企业有效融合,优化整合高职院校的教学体系,校企共同协商制定人才培养计划和育人内容,形成校企共治的人才培养机制。尽管,高职院校与企业之间具有建立共生关系的良好基础,对人才培养的目标具有相对的一致性,但在协同育人方面仍然存在诸多困境。

(一)校企作为共生单元的两类主体之间能量交互不匹配

在共生关系中,共生体可持续发展的重要内核是二者交互生成共生能量,且二者产生能量的能力相互匹配。高职院校和企业以产教融合的方式形成一个社会共生体共同培养人才,在此过程中,由于实际上多是以签署一个协议,或者共建一个项目的方式,即以点共生或间歇共生的模式为主,很难形成连续共生的模式。在人才培养上,高职院校承担的任务和责任远大于企业,新知识、新技能的传授主要在学校完成,企业所发挥出的作用非常小。由于高素质技术技能人才的培养必须要经过实践的锻炼,他们的培养不能单单在高职院校完成,必须充分发挥企业提供实习岗位、新技术知识等功能,确保培养出的人才不仅是知识型人才,更是技能型人才。

(二)产教融合政策对企业的支持力和约束力偏弱

高职院校的人才培养目标与企业对人力资源的需求具有相对的一致性,这决定了学校和企业之间具有建立共生关系的基础,但这需要政府发挥纽带作用。从国家已经发布的一系列关于产教融合的政策来看,一方面约束力不够,主要表现为政策均是多部门联合发布,大多采用的是“鼓励”“推动”“引导”等字眼,并未有实质性约束的条款来要求企业参与高职院校人才培养;另一方面,尽管国家提到将采取土地、税收、信贷、奖补等手段支持企业参与产教融合,但是政策缺乏针对性与可操作性,具有具体落实作用、行业性强的政策极少。此外,我国尚未对产教融合进行单项立法,缺少效力级别高且约束力强的法律法规。

(三)社会对高职院校人才培养质量认同度低

2021年,《教育家》杂志联合多家教学和科研院所在全国进行了一项调查研究并发布了《中国职业教育发展大型问卷调查报告》,报告显示社会群体普遍对高职教育的认可度较低。与地方对高职教育的支持程度、社会对学历的崇尚、传统文化对职业教育的偏见均有一定的关系,但最核心的因素是所培养人才的质量不符合产业和社会发展的需求。高职教育所培养人才的质量在很大程度上和高职院校与企业合作的深度和密切程度相关,高职院校培养的人才最终要转化为企业的人力资源,为企业和社会发展服务。因此,需要企业深度参与人才培养全过程,但是企业参与人才培养的意愿并不强烈[14],从而导致不良循环。

(四)未形成一体化与互惠共生的人才培养模式

高职院校产教融合人才培养最理想的模式是一体化共生模式。但在现实中,从组织共生来看,企业与高职院校之间在人才培养方面多以点共生、间歇共生为主,校企合作的偶然性和随机性较大,长期性和稳定性较差;从行为共生来看,校企合作培养人才大多是“校热企冷”,企业参与人才培养的积极性和主动性不高,导致产教融合人才培养模式处于一种寄生和非对称性互惠共生的状态。由于一体化与互惠共生的人才培养模式尚未形成,学生缺少足够到一线实习实践的机会,所学习的知识和技能与一线岗位需求存在一定差距,导致毕业后的岗位胜任力不高。

三、共生理论视域下高职院校产教融合人才培养模式构建

(一)共生性产教融合人才培养模式的内涵

人才培养模式由人才培养理念、培养过程及培养方法所构成。人才培养模式主要包括规定和规范两个问题:规定是指“培养什么样的人”,即培养什么规格、什么层次的人才,属于培养目标问题;规范是指“怎样培养符合培养目标的合格人才”,属于培养方式、培养手段问题。这两个问题是人才培养模式的基本内涵,也是人才培养目标的本质属性。共生理论视域下高职院校产教融合人才培养模式包括三层含义:一是建立起政府、高职院校、企业三个共生单元构成的彼此外向的共生机制,协同推进,充分发挥共生主体的优势,设定共生体的目标,即规定共生体“培养什么样的人”,并朝着这个目标努力;二是建立专业知识、实践技能、职业素养等内向机制的共生共融有机结合,以生产共生体的新能量,促进所培养人才的质量提升和全面发展,这一过程实现了对目标的规范,即“怎样培养符合培养目标的合格人才”;三是以政府制度供给、资源整合、经费支持等落实国家高职教育产教融合政策的具体实践。共生性产教融合人才培养模式是在内外共生机制的共同驱动下,在国家政策的范畴内建立起的高职院校的培养目标和产业企业的用人标准之间高度统一的共生性产教融合关系。

(二)共生理论视域下高职院校产教融合人才培养模式的构建

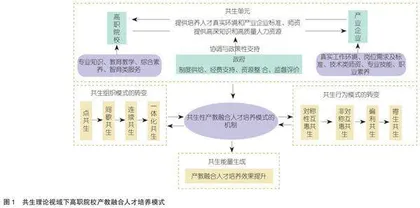

共生理论视域下高职院校产教融合人才培养模式的构建,除了基于共生性产教融合的内涵,还需要充分考虑各种现实因素。首先,将高职院校、企业作为共生主体单元,以共生新能量的产生作为共生体的使命;其次,基于高职院校和企业各自的利益诉求,二者之间彼此提供符合对方利益诉求的资源,形成共生资源,以促进共生新能量的生成;再次,政府以协调和政策性支持作为另一个共生单元,引导校企共生体紧密合作,相互依存;最后,以共生机制促进校企共生行为模式和共生组织模式逐渐向理想的共生模式转变,并同时促进共生性产教融合人才培养模式的机制形成并良好运行,生成共生体新能量,实现人才培养质量的提升。因此,共生性产教融合人才培养模式的维度包括:共生单元资源交互、共生行为模式转变、共生组织模式转变、共生新能量生成,见图1。

共生单元资源交互是指高职院校和产业作为产教融合共生体的主体共生单元,彼此之间进行资源的交互,企业为高职院校提供培养人才的真实工作场景,以及将企业的生产标准、工作程序、岗位要求、职业素养以及企业实践能力指导教师等,高职院校为产业企业提供智育服务以及为企业提供能满足企业当下及未来发展需求的高质量人力资源。