中国特色高职教育产教融合质量的现实特征与推进策略

作者: 宗诚 刘英霞

摘 要 产教融合是职业教育的本质特征。中国特色高职教育产教融合是产业与高等职业教育的深度合作,旨在提高人才培养质量,满足产业对高技能人才的需求。基于利益相关者的不同价值诉求,依据投入产出理论,以产教融合体制机制建设、专业建设、课程建设、实训基地建设、“双师”队伍建设作为投入变量,以服务人才培养成效、服务企业成效作为产出变量,构建产教融合评价指标体系,全要素监测并剖析产教融合质量。研究发现,高职教育产教融合还存在东高西低、校热企冷等问题。基于此,建议以省域现代职业教育体系建设新模式试点为支撑,创新制度设计,统筹推进东中西部协同发展;依托市域产教联合体和行业产教融合共同体,激发企业参与办学的动力和活力,提高人岗匹配度;健全高职教育产教融合评价机制,以科教融汇为突破口,提升服务企业发展成效,推动高职教育更贴近中国实体经济和产业发展需求培养人才。

关键词 中国特色;高职教育;产教融合;质量评价指标体系;质量年度报告

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)30-0045-07

产教融合是职业教育的本质特征,是深化现代职业教育体系建设改革的重点任务,党的十八大、十九大、二十大均提出要深化产教融合,党的二十届三中全会指出,要加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系。与此同时,中国特色现代职业教育体系也充分体现着深化产教融合的政策内涵,在共建体制机制、共享产教资源、共同培养人才、共同打造“双师”团队等方面表现出产教融合多维度的涵义,即职业教育要围绕产业需求来办学,要通过促进专业与产业、企业、岗位对接,创新人才培养模式,培养高技能人才、能工巧匠、大国工匠,以服务现代产业体系建设。

一、问题提出

在国家系列深化职业教育产教融合、校企合作政策和专项的大力推动下,我国职业教育和产业逐步形成了良性互动的发展生态。一是初步实现了高职教育办学主体多元互动。在国家、省、市、学校四级产教融合制度体系引领下,高职学校联合产业、行业、企业、社会等利益相关方,形成多元协同的发展合力,激发企业参与办学的主动性,在探索混合所有制办学模式改革、参与产教融合试点项目等方面均有明显进展。截至2023年,全国职业学校开展混合所有制试点项目581个,认定产教融合型专业试点304个。二是产业、企业、学校资源得到有效整合。为实现产教优质资源共建共享,高职教育聚焦高端装备、新一代信息技术、智能制造等产业,与中国重汽、华为等龙头企业建立合作关系,通过建设集实践教学、社会培训、真实生产和技术服务功能于一体的产教融合实训基地、虚拟仿真实训基地、生产性实训基地,将产业、企业先进的生产、服务、运营、技术引入学校,融入人才培养全过程,极大丰富高职学校的办学资源。三是基本形成了校企协同精准化育人模式。依据《中华人民共和国职业分类大典》《国家职业技能标准目录》,高职学校以中国特色学徒制、订单班等形式,与行业、企业共同建立专业建设与产业发展供需关系谱系图,根据产业发展实际需求明确人才培养目标和规格,一体化设计以职业能力培养为主线的课程体系,制定课程标准、学分认定标准,紧跟产业链定制化培养人才。为此,产教融合旨在通过教育界与产业界依托产业学院、企业学院、实训基地等平台,在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承、国际交流等方面开展多种形式合作,以期实现技术、资源、利益、制度、文化等要素的深度融合[1],最终形成命运共同体,满足不同相关方的利益诉求。

21世纪以来,我国学者结合中国国情开展具有中国特色的产教融合质量研究,并对产教融合质量开展评价。从不同利益相关者的诉求来看,高职院校产教融合在技术融合、资源融合、利益融合、制度融合与文化融合五个维度具有多重价值蕴含[2],对产教融合质量的研究多集中在评价理念、原则、设计等维度。如吕路平[3]建议用米切尔数据分类评分法界定利益相关者,从各方利益相关者满意度视角展开评价;王笙年等[4]鉴于我国职业院校在产教融合时所受到的监督、评价不足问题,提出教育部门应对职业院校的产教融合活动设定专门性的督查机构,并对每一个院校设定合理的考核指标,依据考核结果对相关院校作出相应的激励措施,提升职业院校积极参与产教融合的主动性;孙健等[5]认为,职业院校产教融合质量评价是以职业院校产教融合行为作为对象,依据一定的评价原则与标准,以满足利益相关方要求为目的来开展系统性价值判断;郭传辉[6]提出,不同的利益者拥有不同的利益诉求与价值取向,评判产教融合成效与质量的标准也应有所不同。利益相关者的不同利益诉求与价值取向,决定了质量评价的形式不能是一维化评价,而是多维评价。还有学者对产教融合的评价指标进行了初步探索,如吕凤亚[7]在遵循共识化原则、多元化原则、系统性原则、灵活性原则的基础上,创新构建涵括基础建设质量、人才培养质量、社会服务质量在内的3个一级指标、14个二级指标、31个观测点的粤港澳大湾区职业教育产教融合质量评价指标体系;吕路平等[8]等从利益相关者视角构建了高职院校产教融合质量评价量表,设计了产教融合规划、组织实施、效果3个一级指标,资源融合、制度融合等11个二级指标,企业投入占教学投入比等62个三级指标。

综上,产教融合质量的研究多停留在理念层面和设计层面,缺少针对产教融合质量实践层面的实证研究,少部分研究虽涉及到产教融合评价指标的应用,但研究数据多来源于某个区域或学校的调研,数据缺少代表性和科学性。基于此,本研究参考产教融合质量相关研究成果,从投入质量和产出质量研究影响产教融合质量的因素,从多维度视角探索构建产教融合质量评价指标,采用层次分析法确定指标权重,同时基于《2023中国职业教育质量年度报告》采集数据以及人才培养状态数据平台采集数据进行全样本实证研究,系统评价我国高等职业教育的产教融合指数,旨在通过评价促进教育供给与人才需求相平衡,实现不同利益相关者的共赢。

二、我国高职教育产教融合质量评价指标体系构建

有学者认为,职业教育的投入一般包括人力资源、财力资源和物力资源三个部分,而产出除了包括人才培养产出以外,还包括科学研究产出和社会服务产出[9]。因此,本研究基于中国特色高职教育产教融合本身的属性特征和各利益相关者的利益需求,聚焦产业与教育之间内因动力、融合要素、融合成效等视角,开展高职教育产教融合质量评价。

(一)指标来源

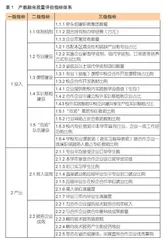

新修订施行的《中华人民共和国职业教育法》为产教融合质量评价指标体系的构建提供了政策遵循。高职学校产教融合质量是衡量产教融合活动符合不同利益相关者要求的程度。产教融合是一个综合场域,与多维利益相关者密切相关,也决定着产教融合质量受多重因素的相互影响。综合考虑产教融合质量内涵和评价指标体系科学性、可操作性的原则,从政府、产业、行业、企业、教师、学生等不同利益相关者视角出发,基于“高职院校人才培养状态数据采集与管理平台”和“中国职业教育年度质量报告平台”字段,以可量化的平均指标和比例指标为主,选取与产教融合密切相关的体制机制、教育资源、“双师”队伍、人才培养、服务贡献等指标项,从投入、产出的视角选取27个指标构建高职教育产教融合质量评价指标体系,见表1。

(二)指标权重

本研究拟采用层次分析法确定各指标的权重。由于不同的指标具有不同的量纲,为消除量纲对数据分析的影响,首先,需要对指标进行归一化处理,增加数据之间的可比性。另外,对牵头组建职教集团数量、企业年报发布数量、省级及以上现代学徒制项目数量等指标进行分档赋分;其次,构建三个层次的评价指标体系;再次,根据萨蒂的9级计分法对不同评价指标重要性进行两两比较,构建判断矩阵,并将判断矩阵的每一个元素按列进行归一化,分别计算一级指标、二级指标、三级指标的权值;最后,进行一致性检验,增强产教融合质量评价的科学性和有效性。

三、我国高职教育产教融合质量的特征剖析

本研究在构建评价指标体系的同时关注到不同地域高职教育在产教融合质量上的差别,拟从东部地区、中部地区、西部地区、东北地区分别进行讨论。其中,东部地区以10个省(区、市)提交的517份质量年报数据为样本,中部地区以6个省(区、市)提交的421份质量年报数据为样本,西部地区以13个省(区、市)提交的431份质量年报数据为样本,东北地区以3个省(区、市)提交的114份质量年报数据为样本,由于东北地区学校较少,将东北地区并入中部地区进行数据分析。

(一)从总体来看,全国各地区高职教育产教融合质量分布不均衡,东部地区明显优于中部和西部地区

基于1483所高职学校(含本科层次高职学校和专科层次高职学校)的原始数据,将数据输入评价指标体系进行计算,并对计算结果进行百分制归一化处理,即最高分赋分为100分,最低分赋分为0分,得出各学校的产教融合指数不同得分区间分布,见图1。

根据指标体系和权重计算得到32个省份(包括新疆生产建设兵团,下同)产教融合指数的投入、产出分数和综合得分,见表2。可见,浙江、江苏在投入、产出、综合三方面得分均居全国前两位。

从高职学校产教融合质量综合指数得分区间分布来看,1483所学校的得分符合正态分布规律。其中,得分在40~49分之间的学校最多,共318所,占比21.43%;分数在60分以上的学校占比仅为25.35%,而分数在50分以下的学校有849所,占比超过一半。从数据分析结果看,高职院校产教融合质量在各学校之间差异较大,分数超过90分的学校只有4所,分别是铜仁职业技术学院、滨州职业学院、湖北交通职业技术学院、无锡职业技术学院,东部地区2所,中部地区和西部地区各1所,其在产教融合方面发挥了良好的示范引领作用;分数在80分以上的学校仅占2.29%,高分学校数量较少,说明我国大部分高职学校的产教融合质量还处于中等水平,提升空间较大。数据结果显示,分数在10分以下的学校还有56所,需要引起关注。

从32个省(区、市)的产教融合指数综合得分来看,浙江、江苏、山东、湖南、天津、广东、福建、重庆、湖北、上海、辽宁、北京、河北、黑龙江14个省(区、市)的产教融合指数均值超过全国平均数。其中,东部地区9个,中部地区4个,西部地区1个,可见,东部地区产教融合指数综合得分明显优于其他地区。在投入方面,有14个省(区、市)超过全国平均值,浙江、江苏、山东、北京、天津、湖南、广东、重庆、福建、辽宁排在前10名,前10名的省(区、市)中,东部地区7个,中部地区2个,西部地区1个,且前5名均为东部地区;在产出方面,18个省(区、市)超过全国平均值,浙江、江苏、广东、山东、湖南、天津、福建、上海、湖北、内蒙古自治区排在前10名,前10名的省(区、市)中,东部地区7个,中部地区2个,西部地区1个。东部地区高职教育在产教融合投入、产出方面普遍较好,综合得分分别高出中部地区20个百分点、西部地区31个百分点,见图2。这与东部地区产业结构完善、经济发达、政策支持力度大、资金保障充足等有密切关系,而中部和西部地区发展相对较慢,发展空间大,需要在人力、物力、财力等方面加大投入,以提高产教融合的产出效益。

(二)从企业参与程度看,东部地区校企合作开发教材、中部地区实施企业新型学徒制、西部地区应届毕业生留在校企合作单位就业比例相对突出

选取混合所有制办学经费、实施企业新型学徒制、现代学徒制、订单班等培养方式专业比例、专业(技能)课程中校企合作开发课程所占比例、校企合作开发教材比例、企业提供的校内实践教学设备值(生均)、合作企业中建立校外实训基地的企业占比、行业导师占折合教师数的比例、学校本学年设立奖学金总值、应届毕业生在校企合作单位就业比例、与合作企业联合申报科技成果数量、横向技术服务到款额等11个企业实质性参与产教融合的核心指标进行分析发现,东部、中部、西部地区呈现不同优势。见表3。

东部地区高职教育11个指标中有8个指标优于中部和西部地区,且有10个指标高于全国均值,企业参与高职教育办学积极性较高;中部地区高职教育实施企业新型学徒制等培养方式专业比例为全国最高,10个指标低于全国均值,且有5个指标为全国最低值;西部地区高职教育应届毕业生在校企合作单位就业比例、横向技术服务到款额等2个指标为各区域最高值,有8个指标低于全国均值,有6个指标为各区域最低值。可见,中部和西部地区高职教育尚需在吸引企业参与资源建设、人才培养等方面加大力度。