高职院校教师数字素养现实样态与提升策略

作者: 赵旭 杨波

摘 要 通过随机抽样的方式对北京市279名高职院校专任教师的数字素养进行调查,结果显示:教师数字素养处于中等偏上水平;不同性别、不同年龄段、不同教龄段和不同学历水平的教师数字素养总体水平不存在显著性差异;不同任教专业的教师存在显著性差异。教师在办公软件的应用和熟练程度上表现较好,在多媒体软硬件的应用和熟练程度上表现较差。基于上述调研结论,高职院校教师数字素养的提升策略是:内外推动,激发教师主体自觉;应用驱动,提升教师数字技能;靶向发力,分类提升教师数字素养;结合实际,完善教师数字素养评价体系;持续学习,推动教师数字素养与专业发展共生共长。

关键词 高职院校;专任教师;数字素养;教师专业发展

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)29-0063-06

一、问题提出

当前,数字技术深刻地改变着人类的生产、生活、学习和思维方式,全社会各领域的数字化转型成为鲜明的时代特征,数字素养已成为当代公民必备的基本素养之一。教育数字化转型与变革势在必行。党的二十大报告明确提出“推进教育数字化”这一重大战略部署[1],体现了数字化变革赋能教育现代化发展的时代要求[2]。2023年5月,习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口”[3]。这一指示更加明确了教育变革的方向以及数字化赋能高质量教育体系建设、教育强国建设的重要意义。

推进教育数字化,教师起着至关重要的作用。任友群指出“教师是教育和数字技术之间‘双向依附’的桥梁和关键环节”[4]。培育教师数字化能力与数字素养是教师适应数字时代新形势的必然要求,是提升教育教学效果和人才培养质量的前提条件。2022年11月,教育部正式发布教师数字素养行业标准,为教师数字素养发展提供了方向[5]。高职院校承担着培养高素质技术技能人才的历史重任,如何使培养的学生将来成为具有数字化思维和能力的技术技能人才、能工巧匠、大国工匠[6],提升教师数字素养是重要抓手。本研究聚焦于教师数字素养问题,通过对北京市高职院校专任教师进行抽样调查,对比分析不同群体的教师在数字素养方面的现状和差异,进一步揭示高职院校教师数字化转型以及职业教育数字化进程中面临的障碍和瓶颈,从而有针对性地提出教师数字素养提升策略,以期为高职院校教师成长和构建高质量教育体系提供支撑。

二、高职院校教师数字素养现实样态

(一)研究对象

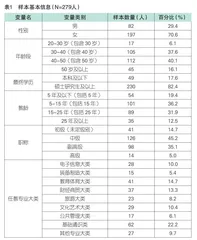

本研究以北京市高职院校专任教师为研究对象,抽取北京市6所不同专业特色的高职院校,并以在线方式向其专任教师发放调查问卷。本研究共回收问卷286份,其中,有效问卷279份,问卷有效率达97.6%。样本在年龄段、教龄、职称、任教专业大类四个变量的不同类别均有较为合理的分布,见表1。在性别和最终学历两个变量上,样本数量差异较大。经调查,被抽取到的高职院校中男女专任教师的数量比例约为1∶2,有高职院校甚至达到1∶3。因此,性别变量的差异符合选取高职院校的男女教师比例以及回收的数据中文科类专业样本数量较多且文科类专业中女性教师占比较高的现状;最终学历变量的差异符合高职院校专任教师学历现状,特别是近年来北京市高职院校人事招聘条件设置中研究生学历已成为入职最低门槛。

(二)问卷编制

本研究基于教育部于2022年11月发布的教师数字素养行业标准,结合高职院校教师自身特点,编制《北京市高职院校教师数字素养调查问卷》。问卷主要包括教师基本信息、数字素养现状以及数字素养提升需求三部分。其中,教师基本信息包括性别、年龄段、学历、教龄、职称、任教专业大类;数字素养现状部分包括数字化意识、数字技术知识与技能、数字化应用、数字社会责任、专业发展、信息化软硬件熟悉及应用程度六个维度共43个题目;数字素养提升需求1个题目。第一部分基础信息题项均为单选题;第二、三部分的题目采用李克特五级量表题,选项从1到5分别表示非常不符合、比较不符合、符合、比较符合、非常符合五个等级。

(三)问卷信度和效度检验

本研究问卷的信度效度检验均针对问卷中的量表类题目,且每个维度题目数量不小于2个。采用SPSS26.0对数据进行分析。

信度分析的目的是检验结果的一致性或者稳定性。本研究可靠性分析采用克隆巴赫α系数值作为信度检验标准。经检验,问卷总体信度系数克隆巴赫α系数值为0.976,各维度的克隆巴赫α系数值均在0.9~1.0之间,说明问卷信度极高,问卷内部存在较高的同质性,适合进行调查研究。

效度分析的目的是检验问卷有效性,即问卷设计的题项是否合理,是否能够有效表达变量或维度的概念信息,以及被调查者是否理解了问卷设计者的意图。经过探索性因子分析,得到KMO值为0.953,巴特利特球形检验显著性值为0.000,说明可以采用因子分析,且问卷效度高。

(四)数据分析与结果

1.北京市高职院校教师数字素养概况

本研究中279个北京市高职院校专任教师样本的数字素养总得分整体呈正态分布,平均值为3.8874,教师数字素养水平整体处于中等偏上。同时,教师在数字社会责任、数字化意识、专业发展三个维度表现最佳,平均值分别为4.4421、4.3914、4.1670;数字技术知识与技能维度次之,平均值为3.9809,且均高于总平均值。数字化应用与信息化软硬件熟悉及应用程度两个维度表现较差,平均值分别为3.8338、3.3179,均低于总平均值。

2.不同性别教师数字素养水平差异分析

本研究采用独立样本t检验对不同性别的高职院校专任教师的数字素养水平进行分析。以性别为自变量,教师的数字素养水平总得分及各维度得分为因变量。结果显示,在数字素养水平总得分上,女性教师平均得分为3.8497,男性教师平均得分为3.9779,男性教师的数字素养水平略高于女性教师。进一步分析,由于两组数据满足方差齐性(莱文方差齐性检验F=1.035>0.05,p=0.310>0.05),以假定等方差结果为准,独立样本t检验(t=1.542,p=0.124>0.05)可知,男性和女性教师在数字素养总体水平上尚未达到统计学显著性差异。同理,对各分维度进行比较,可看出数字技术知识与技能维度男性教师和女性教师的水平存在显著性差异(p=0.008<0.05),且男性教师水平高于女性教师。在其余分维度,男性教师和女性教师均未呈现显著性差异。

3.不同年龄段教师数字素养水平差异分析

本研究采用单因素方差分析法对高职院校不同年龄段的专任教师的数字素养水平进行分析。结果显示,不同年龄段的教师在数字素养总体水平以及各个分维度方面均不存在显著性差异(p>0.05,ANOVA不显著)。40~50岁(包含50岁)之间的教师数字素养得分最高,平均值为3.9172;其次是30~40岁(包含40岁)的教师,平均值为3.9145;第三是50岁及以上的教师,平均值为3.8147;20~30岁(包含30岁)的教师得分最低,平均值为3.7159。总体呈现两头低、中间高的特点。

4.不同学历教师数字素养水平差异

按照本研究中对高职院校专任教师最终学历划分类别,采用独立样本t检验对不同学历水平专任教师的数字素养差异进行分析。两组数据满足方差齐性(莱文方差齐性检验F=0.596>0.05,p=0.441>0.05)。经分析,硕士研究生及以上学历的教师在数字素养总体水平以及各个分维度方面的得分均高于本科及以下学历的教师,但不同学历教师之间的数字素养水平尚未达到统计学显著性差异(p>0.05)。

5.不同教龄段教师数字素养水平差异分析

本研究采用单因素方差分析法对不同教龄段高职院校专任教师的数字素养水平进行分析。结果显示,不同教龄段的教师在数字素养总体水平以及各个分维度方面均不存在显著性差异(p>0.05)。进一步观察,随着教龄的增加,教师数字素养总体水平呈上升、下降、再上升的趋势。其中,15~25年(包括25年)教龄段教师数字化意识最强;25年及以上教龄的教师在数字社会责任最高;5~15年(包括15年)教龄段的教师在数字技术知识与技能、数字化应用、信息化软硬件熟悉及应用程度以及专业发展四个维度均优于其他教龄段的教师;当教师的教龄达到15年以上时,信息化软硬件熟悉及应用程度呈现下降趋势,见图1。

6.不同职称教师数字素养水平差异分析

本研究采用单因素方差分析法对不同职称高职院校专任教师的数字素养水平进行分析。结果显示,不同职称的教师在数字素养总体水平上不存在显著性差异(莱文检验总体方差齐性F=1.073,p=0.361>0.05,ANOVA不显著F=2.251,p=0.083>0.05)。在各个分维度方面,不同职称的教师在数字化意识维度存在显著性差异(莱文检验总体方差齐性F=1.570,p=0.197>0.05,ANOVA显著F=2.864,p=0.037<0.05),进一步进行事后多重比较,由LSD事后检验程序的结果可知,副高级职称教师数字化意识最高(平均值为4.5184),中级其次(平均值为4.3778),高级第三(平均值为4.2857),初级最低(平均值为4.1659)。其中,初级及未定级别职称的教师与副高级职称的教师在该维度存在显著性差异(p=0.005<0.05),副高级职称教师得分显著高于初级及未定级别职称教师,平均值差值为0.35251,见表2。在专业发展维度(莱文检验总体方差不齐p=0.046<0.05),通过韦尔奇检验重新分析,结果显示不同职称的教师在专业发展方面存在显著性差异(p=0.048<0.05)。

7.不同专业教师数字素养水平差异分析

本研究参考教育部《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》中关于高职的专业划分类别,结合调研学校开设专业及问卷填写结果,最终确定了电子信息、装备制造、教育体育、财经商贸、旅游、文化艺术、公共管理、基础通识以及其他专业9个专业大类。采用单因素方差分析法对不同专业任教师的数字素养水平进行分析。结果显示,不同专业任教的教师在数字素养总体水平上存在显著性差异(莱文检验总体方差齐性F=1.354,p=0.217>0.05,ANOVA显著F=2.103,p=0.036<0.05)。同时,不同专业任教的教师在各个分维度方面均存在显著性差异,尤其是在数字化意识和数字社会责任两个维度存在极其显著的差异(韦尔奇检验p=0.00<0.01)。进一步进行事后多重比较,数字化意识维度,装备制造大类专业教师得分最高(平均值为4.8800),显著高于教育体育大类、基础通识类以及其他专业大类的教师;数字技术知识与技能维度,电子信息大类专业教师表现最好,文化艺术大类其次,装备制造大类第三,平均值分别为4.3810、4.2989、4.2667,且电子信息大类和文化艺术大类专业教师显著高于教育体育大类、公共管理大类、基础通识类和其他专业大类的教师;数字化应用维度,电子信息大类专业教师得分最高(平均值为4.1148),但不同专业大类教师之间不存在显著性差异(ANOVA不显著F=2.103,p=0.163>0.05);数字社会责任维度,装备制造大类专业教师得分最高(平均值为4.3786),教育体育大类专业教师得分最低(平均值为3.9512),两组专业大类的教师在该维度存在极其显著的差异(p=0.00<0.01);专业发展维度,电子信息大类专业教师得分最高(平均值为4.8778),教育体育大类专业教师得分最低(平均值为3.9512),两组专业大类的教师在该维度存在显著性差异(p=0.024<0.05);信息化软硬件熟悉及应用程度维度,电子信息大类、文化艺术大类、旅游大类专业教师位列前三,平均值分别为3.6593、3.5942、3.5251,且电子信息大类专业教师显著高于教育体育大类、财经商贸大类、公共管理大类和基础通识大类专业教师,见图2。

8.信息化软硬件熟悉及应用程度教师表现差异分析

经分析可知,教师对办公软件的熟练程度较高,平均值为4.20;在多媒体软硬件的熟练程度上均值在2.93至3.21之间,分数较低,表现较差。教师在数字资源的利用程度上表现较好,85.3%的教师表示会常用网络与同行交流教学问题或分享教学经验,了解最新教育发展动态;79.6%的教师在网上经常浏览“优师优课”等名家讲课视频,积极参与网络教研活动;90.7%的教师经常参加线上专业课程的学习和线上教师专业能力发展的相关培训;92.1%的教师认为参加线上信息技术培训能够促进自身专业能力发展且效果显著。