中国技能型社会建设:政策指向、建设原则及制度体系

作者: 刘娜妮 张学英 张东

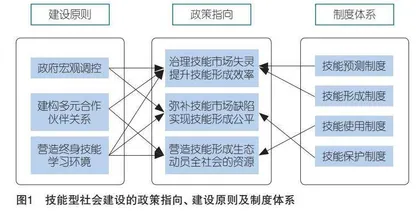

摘 要 建设技能型社会,离不开政策指向、建设原则和制度体系的保驾护航。我国技能型社会建设的政策指向应聚焦于提升技能形成效率、实现技能形成的社会公平、动员全社会的技能形成资源,以发挥政府治理技能市场投资失灵、弥补市场机制缺陷和营造技能形成生态的关键作用。鉴于此,我国技能型社会建设应遵循政府宏观调控、建构社会合作伙伴关系、营造终身技能学习环境等原则,建设包括技能预测制度、技能形成制度、技能使用制度和技能保护制度在内的制度体系。

关键词 技能型社会;政府宏观调控;合作伙伴关系;终身技能学习生态

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)34-0029-06

科学技术是第一生产力,我国经济高质量发展依赖于具有颠覆性创新驱动、产业链条新、发展质量高等特征的先进生产力。科学技术转化为生产力则依赖于大量的高质量劳动者去实现基础和应用领域的科学创新以及实际应用场景的实践创新。党的二十大报告提出,“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑……不断塑造发展新动能新优势”。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出2035年基本建成技能型社会的目标,旨在通过建设覆盖全民、全产业链、全生命周期的技能形成体系,推动职业教育与培训体系为实现经济高质量发展提供高质量的人力资源支撑。技能型社会注重营造终身学习氛围、促进技能形成,从而实现技能合理使用下的技能市场供需匹配,其关键特征有三:一是“全民”特征,即建构社会合作的制度集合,让每位劳动者都有习得技能的机会,旨在通过机会公平促进社会公平;二是“全生命周期”特征,即设置贯穿劳动者全生命周期的教育和培训制度,促进其依托持续的技能投资应对动态就业变迁;三是“全产业链”特征,即建构覆盖全产业链的教育和培训制度,促进中高低端的社会全产业劳动力均能获得实现未来可持续发展的技能,确保我国占据国际科技竞争制高点[1]。基于此,本研究将系统阐释我国技能型社会建设的政策指向、遵循的原则以及可行的制度体系。

一、我国技能型社会建设的政策指向

依据我国技能型社会在促进技能形成中呈现的全民、全产业链、全生命周期的“三全”特征,依靠单一的技能市场自由运行机制配置技能形成资源,包括弱势群体、中小企业、传统产业行业、高端研发领域等在内的主体,产业领域等会因投资效率低下而导致技能投资不足,造成技能市场供需不匹配和严重的结构性失业、传统行业产业向新技术领域迭代困难、高端科技领域市场投入严重不足等问题,亟待政府作为技能形成的资源配置机制去弥补市场机制的不足,通过宏观调控提升技能形成的效率,实现技能形成的社会公平,并带动更多资源进入技能形成领域,最终达成促进技能市场供需匹配的目标。技能型社会建设的政策指向、建设原则及制度体系构想见图1。

(一)治理技能市场投资失灵:提升技能形成效率

我国建设技能型社会的核心要义是促进技能知识积累和技能习得,即促进劳动力持续提升人力资本水平以应对科技动态迭代下的技能需求变迁。已有研究表明,个人的受教育水平与其生产力正相关,而生产力与收入正相关[2],故个人增加人力资本投资能够增加收入,而雇主投资新技术、政府促进经济增长都需要增加人力资本投资;随着新技术不断提高劳动力的平均技能水平,教育自然成为工业化的基础[3],故个人、企业和政府都有人力资本投资的需求。但是,人力资本投入常常因为市场失灵而导致投资数量不足,即教育的技能供给不能满足市场的技能需求,表现出较低的技能形成效率。

我国的技能型社会要为依托颠覆性技术的新质生产力提供关键的人力资本支撑,促进劳动力基于新技术持续实现技术技能迭代。但是,基于新技术的技能形成,往往容易发生市场失灵。其一,研发新技术并促进其在产业领域实际应用,往往具有投资额度高、投资回收期长、投资失败率高等特征,追求利润最大化的理性企业往往不会选择这类高风险、低收益的新技术、新技能投资。但这类投资收益外溢的正外部性强①,对国家抢占国际竞争制高点非常关键,因此,需要政府进行干预以增加供给量。其二,技能市场中的弱势主体亟待政府帮扶。在技能需求侧,很多传统企业在缺乏外力助推时很难实现向新技术转型,进而制约新技能的需求规模;在技能供给侧,弱势群体急需政府的帮扶和引导以实现向新技能领域迭代,从而增加新技能的供给规模。

我国建设技能型社会要依靠政府的资源配置手段来治理技能投资市场失灵,以增加技能供给。其一,切入重点领域。在当前全球向数字转型、绿色可持续转型的大背景下,我国要占据科技制高点,既要集中教育资源培育解决“卡脖子”问题的高端人才,又要大规模培育能够传承创新、在实际工作场景实践创新的普通劳动者。因此,无论是依托前沿性技术的新技能领域,还是弱势群体、传统产业中的弱势企业等领域,政府均要担负起增加技能供给量的责任。其二,促进总量提升。为培育新质生产力、促进经济增长、实现共同富裕,政策既要增加教育与培训的总量,又要动态调整人力资本投资结构,通过提升全要素生产率②做大做强社会财富的“蛋糕”规模。其三,调动多方力量。基于人力资本投资的多主体特征,我国建设技能型社会的顶层制度设计应该融入个人、企业和政府以及更多社会主体,通过伙伴协作增加人力资本投资数量,培养更多匹配产业发展需要的人才,进而提升人力资本投资效率[4]。

(二)弥补技能市场缺陷:实现技能形成的社会公平

研究表明,制度差异会带来技能形成的资源配置差异[5],我国建设技能型社会要充分发挥政府作为资源配置机制在弥补技能市场缺陷、实现技能形成的社会公平中的作用,充分体现社会主义国家制度的包容性和优越性。作为发展中国家,无论是实现经济高质量发展,还是实现向数字化、绿色、可持续发展转型,都要通过从低技能均衡转向基于新技术动态迭代的高技能均衡来实现。我国当前在区域间、人群间、产业间存在的技能供需不均衡是技能形成中社会不公平的表现,也是向高技能均衡转型的主要障碍。我国的技能型社会最终要建成促进技能形成的区域自洽、人群自足、产业适配的技能形成制度体系,从而将技能型社会的“三全”特征建设落到实处,亟须政策弥补市场机制的缺陷以实现技能形成的社会公平。

通过政策弥补技能形成的市场缺陷,要充分考虑区域、人群、产业的差异性和多样性需求。其一,国家应依据政策目标、地方政府应依据区域发展需求制定宏观调控技能形成的制度体系,即在技能形成的共同愿景下,遵循方法、路径、策略多样性、适切性的原则,建立因地因时因产业制宜的差异化、个性化、自洽的技能制度体系,以促进不同地区、不同产业依据自身的资源禀赋形成自洽的技能形成模式,而非整齐划一地追求高端技能。其二,由教育与培训不公平导致的个人学习能力差异会带来技能形成结果的差异,故我国建设技能型社会要充分关注导致教育与培训不公平的制度、政策和条件。一方面,要促进技能形成、提升学历水平和资格水平以获得经济效率;另一方面,要促进教育与培训机会公平,提升弱势群体对教育与培训的可及性,将弱势群体纳入技能形成的制度范畴,建立包容性的技能保护制度,从而实现社会公平[6]。

(三)营造技能形成生态:动员全社会的技能形成资源

技能生态系统指基于生产目标而开发人的能力的区域性或行业性社会形态,其基本要素包括商业环境及相关商业模式、制度/政策框架、劳动力雇佣模式、工作结构以及相关技能水平和技能制度[7]。基于我国技能型社会的“三全”特征,技能形成的关涉因素广泛,技能形成政策必然指向包涵多元主体、关涉多项社会资源、建构多种行动—协调机制的技能生态系统建设。一方面,只有在教育与培训制度、技能使用制度、多元伙伴关系协调制度等紧密联合下,技能才能成为提升生产力和收入水平的引擎,故我国建设技能型社会要围绕技能合理使用来建构制度集合。另一方面,要通过建构国家层面的技能形成制度来协调多元伙伴关系、兼顾公平与效率。可见,我国技能型社会建设亟待建立促进技能形成的综合制度体系,其以提升劳动力技能水平进而获得经济收益为核心目标,通过营造弱势群体友好型的技能生态环境实现全员劳动力终身技能提升,是一个包容性的国家层面、行业企业层面、教育与培训机构层面的综合性制度安排[8]。

在我国技能型社会建设中,政府主导营造技能形成生态要聚焦两大方面。其一,设定技能形成效率和公平双重目标,设计涵盖技能预测制度、技能形成制度、技能使用制度、技能保护制度在内的综合性技能形成制度体系,既追求培养匹配的技能人才以获得经济效率,又重点实施低技能劳动力开发以实现社会公平,调动社会全员参与技能形成。其二,建设覆盖个体全生命周期的终身技能学习生态系统,驱动全社会实施长期、动态、可持续的技能投资,囊括宏观、中观和微观三个层面,涵盖国家、行业与企业、教育与培训机构等主体,包括教育与培训、劳动力市场组织与管理等制度,涉及全社会的生产领域,能够预测技能需求变迁并持续供给匹配的技能人才。

二、我国技能型社会的建设原则

鉴于我国技能型社会覆盖全民、全产业链、全生命周期的“三全”特征,亟须一个综合性的制度安排去弥补技能市场投资失灵和市场缺陷、满足营造良性技能形成生态的需求,故建设技能型社会在关涉群体、相关主体、调动资源、建立体制机制等方面必然呈现出复杂性、系统性和综合性特征。基于此,我国建设技能型社会要遵循三个关键原则:一是坚持政府宏观调控,实现技能形成效率和公平的双重目标;二是建构社会伙伴关系,调动更多资源、纳入更多主体以增加技能投资数量;三是营造终身技能形成环境,以实现全生命周期的持续技能迭代。

(一)政府宏观调控原则:获得技能形成的效率与公平

我国技能型社会建设坚持政府宏观调控原则在本质上指同时采用市场和政府两种技能资源配置方式,强调政府基于技能形成行动的整体性和社会性对技能资源配置进行宏观调控,以消除技能市场失灵、弥补技能市场缺陷。技能形成具有公共行政属性,采用政府宏观调控模式即把政府和利益相关者视为一个整体,基于技能形成的社会整体利益制定技能形成决策,以期实现技能形成合作决策的社会收益最大化,同时保持各参与方的自主性和独立性[9]。

在我国建设技能型社会的进程中,政府坚持宏观调控原则主要体现在三个方面。其一,依托行政优势将各级政府部门以及其他多元利益相关者纳入技能生态系统中,引导多元利益相关者进入技能形成领域,达成技能形成的共同愿景,明确技能形成的社会整体利益并建立充分考虑多元主体各自利益诉求的协调机制,激发技能市场主体的积极性,叠加政府弥补技能市场投资失灵,以充分获得技能形成的经济效率。其二,促进政府部门内部横、纵向协作,以及公私两部门、社会组织等建构多元伙伴关系,形成反映更广泛社会需求的技能形成决策,减少技能形成过程中的矛盾,建立长期、稳定、可持续的技能形成运行机制。其三,建立技能保护、技能形成动态监督等系列制度,以弥补技能供给滞后于技能需求带来的效率低下,促进技能弱势群体通过技能迭代实现社会公平。

(二)建构多元合作伙伴关系原则:提升技能投资供给数量和匹配性

建设技能型社会是一项复杂的系统工程,缺乏伙伴合作机制会阻碍向高技能均衡转型。其一,市场对通用性新技能供给不足。提升科技竞争力、向创新驱动转型亟须全体公民掌握新领域的通用性技能,但企业通常依据利润最大化目标对与自身生产密切相关的特殊技能、专业技能进行投资,而对市场通用性新技能投资选择“搭便车”,导致这类投资数量严重不足。其二,因技能形成资源闲置而未能获得最大化的技能投资供给。一是因企业对通用性技能领域缺乏投资意愿而导致资源闲置,二是因缺乏合作导致教育与培训系统中部分资源闲置。其三,技能投资资源错配。缺乏动态技能监测和监管的技能人才培养结果往往会偏离技能市场的真实需求,使得新增技能人才无法满足企业需求,造成“毕业即失业”。

在我国技能型社会建设进程中,坚持建构多元合作伙伴原则的本质是促进多元主体建立技能形成共同体[10]、制定技能形成共同愿景、落实技能形成行动机制和协调机制,充分激发市场主体技能投资的意愿,以充分利用市场技能投资资源存量,及时纠正技能投资资源错配,扩大技能供给数量、减少技能使用不当、消弭技能供需错配。有中国特色的技能形成伙伴关系主要体现在三个层面:在政治战略层面,合作伙伴关系体现在政府和其他利益相关者共同制定技能形成体系的长期发展战略,如法律、法规、政策规划等,达成技能形成共同愿景;在技术战略层面,伙伴关系体现在建立技术专家参与决策讨论的共商机制,科学制定技能形成的长期实施方案,实现技能形成制度的科学性、连贯性、可持续性;在技术执行层面,伙伴关系体现在技能形成的实施主体协同行动以减少分歧和摩擦、激发技能供给意愿、促进技能形成体系顺畅运行。