他们为何难以理性地选择中职学校?

作者: 陈礼业 徐国庆

摘 要 如何解决中等职业教育生源数量下滑的生存危机,已经成为职业教育改革发展的关键议题。采用深度访谈与类属分析方法,对10名初中毕业生进行质性研究发现:初中毕业生难以理性选择中职学校的关键原因不在于他们对中职学校没有利益需求或个人偏好,而在于他们所获得的中职学校相关信息既不完全,也不准确。在理性相对缺位的情况下,初中毕业生信任社会普遍存在的“职普选择文化”,主动放弃或避免选择中职学校。因此,亟须提升初中毕业生在职普教育选择中的理性水平,提高初中毕业生获知中职学校相关信息的全面性和真实性,推动“职普选择文化”朝着“普通教育与职业教育各方面真正平等”的核心目标变迁,以确保初中毕业生对中职学校的理性选择不会受到不合理文化的侵扰。

关键词 初中毕业生;理性选择;中职学校;中等职业教育;普通教育

中图分类号 G718.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)34-0049-09

一、问题提出

迄今为止,世界上没有任何一个发达国家或地区完全废除了中等职业教育,中等职业教育的地位并没有因为职业教育的高移而削弱[1]。从历史上看,中等职业教育在不同历史阶段为我国建立相对独立完整的民族工业体系和服务支撑全面工业化做出了重要贡献[2]。从现实看,不论是青少年个人的职业生涯发展,还是高素质技术技能人才的系统培养,都决定了当下中等职业教育不仅不能撤掉,还要好好发展[3]。

然而,我国中等职业教育的基本生存空间正在遭受着严峻挑战。进入21世纪以来,我国中等职业教育招生数占高中阶段教育招生总数的比例仅在2009年、2010年略超过50%,并且从2011年开始,中等职业教育招生数呈持续下降趋势[4]。同时,一些民众、学者和官员对中等职业教育的办学必要性提出了质疑[5]。因此,如何解决中等职业教育生源数量下滑的生存危机,已经成为职业教育研究领域的关键议题。

在教育选择权日益得到保障的社会背景下,中等职业教育的实际招生规模主要取决于初中毕业生对中职学校的选择意愿和行为。初中毕业生对中职学校的选择可以是理性的,也可以是非理性的。根据多元智能理论,人的智能是多种多样的,不同的人适合接受不同的教育。具体来说,学生群体中既有适合学习科学与文化知识的学生,也有适合学习技能与技术知识的学生。前者更适合普通教育或学术教育,而后者则更适合职业教育。同时,学生群体不仅在智能方面有多样化表现,而且在个人兴趣、家庭条件以及文化背景等非智能方面同样有多样化表现。同理,在这些非智能方面表现不同的学生,其所适合的教育类型也会不同。不妨做一假设:初中毕业生在职普教育选择上比较理性,他们会基于自身的智能与非智能等条件,选择最适合自己的教育路径。从概率上讲,必然存在相当一部分更适合技术技能学习的学生,他们会更倾向于选择中职学校。然而,已有研究普遍发现,目前绝大多数初中毕业生不愿意主动选择中职学校[6][7][8]。因此,这一假设并不成立。也就是说,当下初中毕业生对中职学校的选择更多是一种非理性行为。这种非理性选择正是中等职业教育出现生源数量减少、面临生存危机的重要缘由之一。

基于此,可以提出三个重要问题。第一,初中毕业生在选择中职学校时的理性表现及其程度究竟如何?第二,如果他们确实表现得并不理性,那么这种不理性的具体表现、特点及其原因是什么?第三,如何提升初中生在中职学校选择上的理性水平,以解决中职学校生源危机?本研究将对这些问题开展针对性分析和讨论。

二、研究设计

(一)理论框架

在探究初中毕业生选择中职学校的理性特征及其背后原因之前,需要厘清何谓“理性”,又何谓“理性选择”。“理性”一词源自西方哲学思想体系,其概念内涵十分丰富、复杂且多变,在哲学界尚未达成共识[9]。相比之下,社会学意义上的“理性”内涵则较为具体和明确。对“理性”的界定清晰程度,决定着“理性选择”界定的清晰程度,从而决定着本研究对核心问题的剖析成效。因此,本研究在社会学意义上讨论“理性”与“理性选择”,这将本研究的理论视角引向了社会学中的理性选择理论。

理性选择理论代表了一种社会学的经济学化趋势[10],其是传统社会学在经历一段时期对经济学中“理性选择”的研究原则和方法的拒斥之后,最终采纳并吸收发展而成的理论成果[11]。尽管对理性选择的批评与质疑从该理论产生之日起,就没有停止过,但理性选择并没有从根本上被否定,人们在任何时候都力图使自己所选择的行动最适合目标地实现[12]。相反,对理性选择理论的批判有助于修正“完全理性”的假设,界定了理性的有限边界,这是对该理论的进一步发展与完善[13]。总体而言,理性选择理论建基于四大前提:一是个体处于有不同行为策略或选择方案的特定情境之中;二是个体在理智上相信不同的选择会导致不同的结果;三是个体在主观上对不同的选择结果有不同的偏好排列;四是个体是自身最大利益(即排列第一的结果偏好)的追求者[14]。基于此,可以将“理性选择”概括性地理解为:个体在主观上带着某种稳定的利益偏好,进入充满各种行为策略或可能路径等丰富信息的具体情境,并在其中计算不同策略与路径对自身利益偏好的满足效用,最终作出具体决策的一种行动过程。

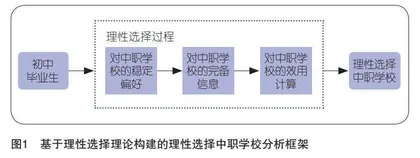

可以说,理性选择是由“稳定偏好”“完备信息”和“效用计算”三大环节相联构成且缺一不可的行动过程。具体而言,判断一种个体选择是否为理性选择,关键在于判断个体在决策过程中自身利益偏好是否稳定且一致,外界选择信息是否全面且准确,以及对各种方案的效用计算是否确切。因此,就本研究而言,初中毕业生对中职学校有无稳定的目标偏好、对中职学校的了解与认识是否周全与切实、对中职学校与自身偏好之间满足关系的计算与把握是否精准,是决定是否构成初中毕业生理性选择中职学校的必要环节,也是判断初中毕业生能否理性选择中职学校的理论标准。基于上述分析,本研究以理性选择过程为核心,构建用于剖析“初中毕业生的中职选择过程是不是理性选择过程及其背后原因”等研究问题的理论框架,具体见图1。

由图1可知,初中毕业生对中职学校的理性选择过程是“稳定偏好”“完备信息”和“效用计算”三大环节逐一展开的过程,且前一环节是后一环节有效进行的前提。具体而言,即使初中毕业生对中职学校有深入了解,并能基于这些信息作出最佳选择,但如果他们对中职学校的兴趣偏好或利益需求发生变化,那么原有信息和决策可能就不再适用。同样地,尽管初中毕业生可能基于其所掌握的中职学校相关信息进行了缜密的效用评估,但如果这些信息本身存在不完整或不准确之处,那么他们的评估结果也将失去准确性。因此,后续需要遵循“偏好的稳定与一致性”“信息详备与确切性”“效用计算精准性”的逻辑顺序进行资料整理、分析与结果呈现等具体研究工作。

(二)资料收集

2024年3至6月,研究以“职普教育选择动因”为主题,采取线上通话与线下面谈相结合的方式,陆续对全国各地共22名初中毕业生进行了深度访谈。深度访谈涉及的是一种研究者与被访者直接接触下的我群关系,其最大特点是研究者需要悬置自己的知识体系与立场,反思性地进入被访者的日常生活,从被访者的生活世界与生命史中去寻求事件的目的动机与原因动机、主观与客观方面的意义[15]。在本研究中,初中毕业生是中职学校选择过程中的行动主体,要判断中职选择过程中的理性情况及相关问题,离不开倾听初中毕业生的心声。因此,对初中毕业生进行深度访谈所收集的相关资料十分适切地支持了本研究对核心问题的探析与回答。

基于前文所构建的理论分析框架可知,对中职学校的稳定偏好或一致兴趣是理性选择中职学校的基本前提,因而有必要以此为标准筛选出有效的访谈对象。具体而言,从22名访谈对象中剔除对中职学校根本没有兴趣或需要的无关对象,最终得到10名受访对象名单,见表1。

(三)资料分析

在对所需资料收集完毕之后,需要对资料进行分析,这涉及到对原始资料的浓缩与归类,从而挖掘资料中与研究问题相关的主题与故事线索。对研究资料的归类与分析可以有很多不同、灵活的方式,但是必须结合研究目的需要以及资料本身的特点,选择合适的资料归类与分析方式[16]。类属分析是一种常见的质性资料分析方法,指在资料中寻找反复出现的现象以及可以解释这些现象的重要概念的一个过程,在此过程中,具有相同属性的资料会被归于同一类别,并以一定概念命名[17],最终识别类属与类属、类属与码号、码号与码号等之间存在的关系。类属分析方法适用于本研究的资料分析,主要基于以下两个理由:首先,本研究对初中毕业生中职学校选择过程中理性水平的判断需要基于资料本身以及归纳式分析路径,这与类属分析的资料归类逻辑相契合;其次,类属分析擅长识别与阐明资料中不同层次的主题与概念之间的联系,这与前文所构建的理论分析框架相匹配,共同揭示在中职学校选择过程中初中毕业生发生理性失效的原因。

类属分析过程涉及两个主要步骤,第一步是贴标签,即给资料中的现象命名,相似的现象被给予同样的名字,生成码号;第二步是类属形成,即围绕同类现象将已生成码号集群,提出一个更为抽象的概念,形成类属[18]。执行这两大步骤,对10名受访者提供的资料进行类属分析后,便可获得与本研究问题及目的相关的码号(资料中最小意义单位)与类属(资料中较大意义单位)。需要说明的是,基于前文构建的理论分析框架,可以明确应当以10名受访者“对中职学校的个人偏好”“对中职学校的信息认识”“对中职学校的效用计算”作为三大类属,逐一对受访资料进行处理与分析。然而,在实际资料分析过程中,受访资料普遍表现出受访者对中职学校的信息收集不足且认识不准的理性失效情况。这一现象有两点启示:一是由于那些对中职学校有选择偏好的初中毕业生没有足够完备且客观的中职学校信息,因而他们难以形成对中职学校的准确认识,故而难以理性地选择中职学校;二是已经没有必要再对资料进行“受访者对中职学校的效用计算”相关探讨,即不应再考虑其作为类属进行资料分析,因为精准的效用计算是以充分的信息了解为前提的。

同时,受访资料所显示出的受访者对中职学校的认识不足且不准情况,其进一步衍生出一个重要问题:初中毕业生群体在职普教育选择情境中无法作出理性判断与选择的情况下,他们最终是如何作出职普教育选择的?对受访资料进一步分析发现,受访者在理性失效的情况下,表现出对周围择校文化的信赖与遵从。因此,对资料类属分析后主要形成的类属是“对中职学校的偏好”“对中职学校的认识”“对择校文化的态度”,这些类属合理地牵引着本研究的资料分析过程,并且有效地构成了研究结果所阐释的“初中毕业生为何不理性地选择中职学校”这一主题故事的逻辑主线,最终的资料类属分析结果见表2。

三、研究分析

(一)对中职学校的偏好:一致和稳定

理性选择中职学校的逻辑起点是初中毕业生对中职学校具有持续稳定的选择偏好。对访谈资料的分析发现,一部分初中毕业生直接或间接地表现出对中职学校的选择倾向。对这10位初中毕业生的受访资料进一步分析发现,他们对中职学校的选择偏好主要体现在目标、内容与方式三个方面。

1.择校目标的偏好稳定

教育选择的核心价值在于为个人职业发展铺路,这是受访初中毕业生自愿选择与就业关系更为密切的中职学校的观念根源。换句话说,这些学生在选择中等职业教育时,表现出一种更为务实的教育选择态度。“如果我有自己很爱好的,就是很想学的专业和技能的话,我会直接放弃(普通)高中,我会直接去职高……我只有带着兴趣去学才能学好,而且努力学习的东西也是为了以后在生活和工作上能用到。”(SX-1)“我想上技校,因为我感觉我不是很适合读书,而且我感觉读书对我没什么用……去普高学的那些数理化知识对我来说是很痛苦的,我还是想学一些比较实用的技术技能,未来能帮我独立赚钱养活自己。”(FJ-1)

在职普教育选择情境中,受访初中毕业生除了对就业目标的选择倾向外,还十分关注所选择的教育过程的成本问题。如果某种教育类型无法提供良好的就业前景,并且要求学生在受教育过程中投入巨大的时间和精力,那么尽管这类教育在他人眼中是优质教育,初中毕业生仍可能会考虑放弃这种教育。“我想着如果未来我上了大学还是要很辛苦,而且还是要找不到工作,那还不如去职校,因为如果去职校,我会开心快乐地度过三年,然后学到一种技能,以后也会有饭吃。”(GX-1)“普通高中确实挺好的,但是也很卷啊……我觉得可以走一条不那么卷的道路,比如说去技校,不需要花费太多的钱,上学期间可能也比较轻松,然后也能学到一门技术,未来也能养活自己。”(HB-2)