教育强国建设背景下部省共建职业教育:历程、特征、成效与未来图景

作者: 孟凡华 刘丽杰 王斯迪

摘 要 教育强国建设是中国式现代化的重要组成部分,在建成教育强国的征程中,职业教育地位十分突出。2005年,教育部与地方政府共建国家职业教育改革试验区,开启部省共建职业教育序幕,主要经历了部省共建国家职业教育改革试验区、部省共建职业教育创新发展高地与技能型社会职业教育体系地方试点、部省协同推进省域现代职业教育体系建设新模式三个阶段。经过20年的探索实践,形成了全国联动、各地积极参与的局面,充分调动了地方党委和政府统筹发展职业教育的积极性;形成了“一地一策”、千帆竞发、百舸争流的改革态势,各地都有自己明确的发展目标和改革重点;中央的改革精神实现了直达地方和基层,如职业教育类型定位、现代职业教育体系建设,产教融合校企合作等。展望未来,部省共建职业教育要以高水平党建引领职业教育高质量发展,坚定不移落实好立德树人根本任务,在深化体制机制改革中激发职业教育发展活力,深入推动职业教育高水平对外开放。

关键词 央地互动;部省共建;现代职业教育体系;产教融合

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)36-0033-08

一、问题提出

教育强国建设是中国式现代化的重要组成部分,在建成教育强国的征程中,职业教育地位十分突出。全国教育大会提出“构建职普融通、产教融合的职业教育体系,大力培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才”,服务教育强国战略,职业教育地位愈加凸显。

大力发展职业教育,离不开政府统筹,作为与区域经济发展联系非常密切的一种教育类型,职业教育需要与区域加强密切联动。2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,提出“构建央地互动、区域联动,政府、行业、企业、学校协同的发展机制”,“央地互动”作为一项重要的制度设计,在中共中央、国务院颁发的职业教育政策中首次予以明确。

“央地互动”是指中央政府与地方政府之间的互动关系和合作机制,职业教育领域的“央地互动”,主要体现为教育部等中央各部委与地方政府共同签订方案、协议,推动职业教育改革发展的举措[1]。“央地互动”借助部省共建职业教育的契机,以各地的实施方案为表现形式,有助于激发不同地区职业教育建设的能动性[2]。作为中央文件的政策表述,“央地互动”是对“部省共建”的制度性概括,体现的是协同发展理念和机制建设与改革的要求。

“部省共建”源起于地方高校的“省部共建”。2004年,教育部决定“与中西部地区无教育部直属高校的省(自治区、兵团)共建一所地方高校”,以促进高等教育全面、协调、可持续发展,郑州大学成为全国第一所由教育部与省级人民政府共建的地方高校,开启了地方高校省部共建工作的序幕[3]。作为一种教育政策与制度安排,教育部与省级地方政府通过签署共建协议的形式对共建高校进行政策倾斜、重点扶持、共同支持,形成中央和省两级政府管理、以省为主的管理机制,目标是协调优质高等教育资源布局,提高我国高等教育的整体水平。

在高等教育领域开展省部共建的同时,职业教育领域也在谋划发展。2002年、2005年,国务院两次召开全国职业教育工作会议,提出“分级管理、地方为主、政府统筹、社会参与”的职业教育管理体制。职业教育实行政府统筹,关键在地方,如何调动地方政府特别是省级政府推动职业教育发展的积极性,是当时职业教育改革面临的现实问题。2005年,教育部与地方政府共建国家职业教育改革试验区,开启了职业教育领域的部省共建序幕,有力推动教育部和各地共同行动,形成部省协同推进职业教育发展的良好格局。本文梳理部省共建职业教育的演进历程,总结阶段特征,盘点成效与经验,描绘其未来图景,以期更好地推进教育强国进程中职业教育的发展。

二、部省共建职业教育演进历程

自2005年部省共建职业教育开始,其历程主要分为部省共建国家职业教育改革试验区、部省共建职业教育创新发展高地与技能型社会职业教育体系地方试点、部省协同推进省域现代职业教育体系建设新模式三个阶段。

(一)建设职业教育改革试验区阶段

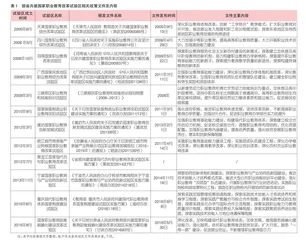

2005年8月19日,天津市市长戴相龙、教育部部长周济分别代表天津市人民政府和教育部在天津签订协议,共建“国家职业教育改革试验区”[4]。同年9月10日,《天津市人民政府 教育部关于共建国家职业教育改革试验区的意见》(津政发[2005]085号)发布,标志着国家职业教育改革试验区建设在天津全面启动。2005年至2015年,共有天津、四川、河南、广西、三峡库区、辽宁沈阳、山东潍坊、安徽皖江、黑龙江、浙江宁波、重庆、甘肃12个地方政府与教育部签订了共建“国家职业教育改革试验区”协议[5]。内容涉及职业教育综合改革、民族地区职业教育发展、三峡移民职业教育和技能培训、国家装备制造业、职业教育创新发展、产业转移示范区、现代农村职业教育改革、职业教育与产业协同创新、职业教育体系国家制度建设、职业教育助推城镇化建设等多个方面。部省共建国家职业教育改革试验区的相关政策文件及内容见表1。

作为一种政策试点,职业教育改革试验区建设属于“摸着石头过河”,目的是鼓励推动各地立足省情开展先行先试,形成改革遍地开花的局面。所以,既有天津、浙江宁波、重庆等经济较发达地区职业教育的探索,也有甘肃等经济欠发达地区职业教育的先行先试,同时也有辽宁沈阳、黑龙江等东北老工业基地城市职业教育的实践。

在建设职业教育改革试验区阶段,教育部与省市级政府以签订共建协议的形式,明确规定省市级政府的主体责任,教育部给予共建地区政策上的指导、扶持[6]。地方政府是试验区建设的主体,央地互动体现出明显的“地方为主”特征。

(二)建设创新发展高地与技能型社会职业教育体系地方试点阶段

2017年,党的十九大将建设教育强国作为中华民族伟大复兴的基础工程,职业教育进入新发展阶段。2020年9月16日,教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》,提出“实施职业教育创新发展高地建设行动”。2020年1月10日,《教育部 山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》(鲁政发[2020]3号)出台;同年1月14日,教育部、山东省召开共建国家职业教育创新发展高地启动大会,要求通过职教高地建设,山东在全国率先建立新时代中国特色职业教育制度和模式,为全国其他地区探索可复制的经验和模式,为推动全国职业教育大改革、大发展找准突破口和着力点[7]。

2020年至2021年,教育部与山东、江西、天津、辽宁、湖南、重庆6个省级地方政府共建国家职业教育改革省域试点,与江苏苏锡常都市圈、广东深圳、浙江温台地区、福建厦门、四川成都6个省级政府辖区内的市级政府共建国家职业教育改革市域试点,与甘肃、河南、安徽、贵州、吉林5个省级政府共建技能型社会职业教育体系建设地方试点。具体内容见表2、表3、表4。

作为一种职业教育制度实践,职业教育创新发展高地建设重在鼓励推动各地立足省情建设全国性的职业教育创新发展极,形成职教多极发展局面。这一阶段,“央地互动”体现出“地方主责,协同推进”的特征,教育部成为央地互动的主要发起主体和责任主体,地方政府承担主要执行主体和责任主体的角色[8],教育部主导、地方主责的特征非常明显。

(三)建设现代职教体系新模式阶段

2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,提出“一体两翼”的战略任务,即“探索省域现代职业教育体系建设新模式”“打造市域产教联合体”“打造行业产教融合共同体”。2023年4月19日,教育部、广西壮族自治区人民政府联合印发《推动产教集聚融合打造面向东盟的职业教育开放合作创新高地实施方案》,以提升职业教育关键能力为基础,以深化产教集聚融合发展为重点,以打造开放合作创新高地为核心,探索广西现代职业教育体系建设新模式。自此,省域现代职业教育体系建设改革试点开启,教育部鼓励地方围绕国家重大战略布局和本地区产业发展需求,一省一策,形成符合地方实际省情和教情的现代职业教育体系。

据不完全统计,2023年,教育部分别与广西、天津、山东、黑龙江、重庆、湖南等省份联合发文,启动省域现代职业教育体系建设新模式试点①,具体内容见表5。

在建设现代职教体系新模式阶段,重在鼓励推动各地探索省域现代职业教育体系建设新模式,形成制度供给充分、条件保障有力、产教深度融合的良好生态,形成一批可复制、可推广的新经验、新范式。在此阶段,央地关系体现为“央地互动、区域协同”,教育部与地方政府共同推进职业教育改革发展的互动关系趋于平衡[9]。

三、部省共建职业教育的阶段特征

总结部省共建职业教育的阶段特征,本文从中央推动的手段和力度、对共建的目标要求、建设改革工作重点三方面阐述。

(一)中央推动的手段和力度

我国职业教育是在国务院领导下,实行分级管理、地方为主、政府统筹、社会参与的管理体制。在部省共建职业教育进程中,存在着中央政府与地方政府之间的大量互动行为,中央政府、地方政府在行为特征上各有侧重[10]。

在建设职业教育改革试验区阶段,主要解决的是影响职业教育发展的问题:如何创新协同体制机制建设?如何深化产教融合校企合作的制度?希望通过试点区域的先行先试,形成改革遍地开花的局面。12个试验区以地方为主体,立足省情市情,进行试验和探索。

在建设创新发展高地与技能型社会职教体系地方试点阶段,教育部共与17个省市开展合作共建,教育部结合区域发展需要,确立“因地制宜、同步推进”的工作思路,明确对试点省份的支持政策清单。

在建设现代职教体系新模式阶段,教育部与6个省市开展合作共建,教育部与地方政府的协同责任更加明晰,教育部制定具有战略意义的发展规划,并同各级地方政府协商确定职业教育的具体政策[11]。

(二)对共建的目标要求

经济发展水平和职业教育发展环境的不同,决定各阶段部省共建职业教育的目标要求不同。在建设职业教育改革试验区阶段,体制改革与创新是关键点。在已获取的政策文本中,有天津、广西、宁波、重庆4省市的政策文本强调此方面的改革。产教融合校企合作制度建设也是一个相对集中的目标,天津、潍坊、重庆的共建文本中提出相关内容。现代职业教育体系建设虽有涉及,但数量不多,仅有潍坊和甘肃提出职业教育体系建设的相关目标要求。其他各试验区从不同方面进行实践,按照共建区域的特点制定共建目标,突显了区域特色。如广西的民族地区职业教育、三峡库区移民的职业教育和培训、黑龙江的现代农村职业教育改革等。

在建设创新发展高地与技能型社会职教体系地方试点阶段,产教融合、现代职业教育体系、“双师型”教师队伍建设等目标比较集中。17份文本中,有12份强调了“产教融合”,规定了相关方面的任务,如山东强调“建设产教深度融合的校企命运共同体”,江苏强调“创新产教融合发展机制”,等等;有7份强调“现代职业教育体系”,如江西的“健全现代职业教育体系”,湖南、甘肃、河南、吉林的“完善现代职业教育体系”,重庆的“加快构建现代职业教育体系”,江苏的“强化职业教育体系建设”,虽然重点词语定位不同,但均体现了建设现代职业教育体系的要求;山东、江西、辽宁、湖南、吉林5省的政策文本中强调了“双师型”教师队伍建设。

在建设现代职教体系新模式阶段,一个共同的目标就是探索现代职业教育体系建设新模式。已颁发的政策文本中,均将“产教融合”放在了重要地位,强调产教深度融合,构建产教融合发展新格局。广西、重庆强调探索科教融汇新方向;天津、黑龙江则将“职普全面融通”作为一个重点任务。

(三)建设改革工作重点

从职业教育改革试验区分布②来看,去掉三峡库区外,余下的11个试验区中,华北地区有1个,东北地区有2个,华东地区有3个,华中地区有1个,华南地区有1个,西南地区有2个,西北地区有1个。试点范围覆盖七大地区,体现出区域分布的平衡性。此阶段,建设改革的工作重点是解决职业教育发展面临的现实问题,地方政府希望在教育部的支持下,破除职业教育的发展困境,解决自身发展的实际问题;教育部希望通过试验区的先行先试,积累成功经验,强化区域优势。

在建设创新发展高地与技能型社会职教体系地方试点阶段,17个试点省份中,华东地区有6个,西南地区有3个,东北、华中、华北地区分别有2个,华南地区和西北地区各有一个,虽然每个地区均有分布,但占有比例还有很大差别。比如华东地区共包括7个省份,除上海市外,其余6个省份均为试点省份;而西北地区共包括5个省份,其中只有甘肃省为试点省份。此阶段建设改革的重点是,教育部有意在经济相对发达、职业教育改革成效相对明显的地区先行先试,体现出明显的扶强扶优特征。