从无序到有序:高职院校“课程思政”协同育人的困境与路径

作者: 陈正权 朱德全 彭洪莉

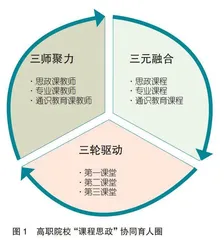

摘 要 高职院校全面推进“课程思政”协同育人建设,既是出于对思想政治教育课程“孤军奋战”问题解决的现实需求,更是落实高校“立德树人”根本任务,育“身心并修”个体之人与“德才兼备”社会之人的战略举措。然而,当前高职院校在推动“课程思政”协同育人建设的过程中却存在“课程思政”协同育人“主力军”羸弱、“课程思政”协同育人“主战场”分裂以及“课程思政”协同育人“主渠道”阻滞等多重问题,严重消解了高职院校“课程思政”协同育人的实效,不利于高职院校人才培养质量的提升。应以实然问题为逻辑起点,以圈层结构理论为理论基础,通过构建“三师聚力主体圈”“三元融合课程圈”以及“三轮驱动课堂圈”,探明高职院校“课程思政”协同育人的可行路径。

关键词 高职院校;课程思政;协同育人;圈层结构理论

中图分类号 G717 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)05-00023-07

思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程[1]。面对从“思政课程”到“课程思政”这一新的课程改革,高职院校理应紧抓教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”,让高职教师、高职课程和高职课堂同向同行,以实现习近平总书记所强调的“全员全程全方位育人”。然而,当前高职院校在推行“课程思政”协同育人的过程中仍然存在“非思政课教师教学能力弱”“非思想政治课程忽略思政元素融入”以及“课内课外衔接弱”等问题[2]。进一步对已有文献梳理发现,鲜有围绕“教师”“课程”和“课堂”对高职院校“课程思政”建设的系统研究,且对教师、课程和课堂所构成系统内、外部结构的探究尤为不足[3],致使各要素与环境之间的作用交错重叠,关系不甚明朗。基于此,本研究首先从理论层面尝试厘清新时代高职院校开展“课程思政”协同育人的理念旨归,其次从实践层面系统披露高职院校“课程思政”协同育人的无序样态,最后结合圈层结构理论架构新时代高职院校“课程思政”协同育人有序推进的未来发展之道,以期助力高职院校培养德才兼备、身心并修的社会主义建设者和接班人。

一、理念旨归:高职院校“课程思政”协同育人的价值进阶

问题是一切研究的逻辑起点[4]。一项教育举措的颁布,定然直接源于现实中存在的问题,必然最终落实到对社会和个体发展的价值之上。之所以强调“课程思政”协同育人建设,与高职院校思政理论课程“孤军作战”、育人效果不佳的现实境遇有直接关联,但其终极目的始终强调满足个体和社会的发展需要,致力于促进完满个体人和社会人的养成。

(一)破解思想政治理论课程孤军奋战的问题解决需要

“思想政治教育工作开展的主要场所应该在思想政治理论课堂上,主要教育责任人应该是思想政治理论课教师”,这一思想政治教育育人场所和育人主体归属观念在推行“课程思政”之前普遍存在于高职院校教育工作者的头脑之中。然而,这种将思想政治教育开展场所局限于思想政治理论课程之中,思想政治教育任务全压在思想政治理论课教师之上的思想政治教育模式,在给思想政治理论课教师带去过重教学负担的同时,脱离非思想政治课程合作渗透的思想政治教育内容也难以指导学生的实际行动,严重影响了高职院校所育之“才”的思想政治素养水平。“课程思政”理念的提出,正是为了解决“重专业轻德育”“思想政治课程与专业课程疏离”等诸多问题,强调必须在发挥原有思想政治理论课育人效用的同时,通过对高职院校通识教育课程和专业课程中隐性思想政治教育资源的深入挖掘,以及对高职院校全体教师引领学生思想成长、重塑学生价值观念等育人职责的落实,延展高职院校思想政治教育的时间和场所,为高职院校思想政治教育注入新鲜的血液,进而全方位提升高职院校育人的质量。

(二)促进高等职业院校学生身心并修的个体发展需要

育人与育才统一于人才培养这一过程,其中育人是根本,育才是核心,而育人的根本在于立德,这便是人才培养的辩证法[5]。高职教育的教育属性决定其首先追寻的价值应是使个体“成人”,即使个体成为有高尚道德情操、有正确价值观念的生命之人,其次才是使个体“成才”,使个体获得专业知识和技能。作为人才培养的根本任务,立德树人既为高职院校进行思想政治教育改革提供了价值依据,也为高职院校通识教育课程和专业课程开设的价值追求指明了方向。多年来,在高职院校的课程体系中,通识教育课程和专业课程的育人价值明确且单一,均主要指向个体专业知识和专业技能的培养,不重视通识教育课程和专业课程在个体政治思想和道德观念上的育人价值。然而,事实表明,如果只注重将通识教育课程和专业课程的专业相关理论知识和实践知识传授给学生,而不注重对知识中所蕴含的情感意志、理性思维、文化意义等思想层面内容的挖掘,必将导致所培养的人有才无德,成为社会发展的“危险品”。因此,在高职院校教育教学中,除了要挖掘通识教育课程和专业课程中所蕴含的专业理论知识和实践知识之外,还必须深入挖掘其中的思想政治育人元素,发挥育人效能,使个体在情感层面、认知层面、道德层面、价值层面等得到实质性发展。

(三)培养担当民族复兴大任时代新人的社会发展需要

任何国家的教育都具有意识形态的属性,在人才培养上都需要回答好“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”等问题,这是教育的内在特性和价值责任所在[6]。就高职教育而言,同样既需兼顾育生命之人的个体价值,也需肩负起培养有助于社会发展的社会之人的使命。落实到具体的教育实践中,是培养“德才兼备”的社会主义建设者和接班人,还是培养“有才无德”的社会主义掘墓人,无疑是对高职院校人才培养的深入追问。因此,培养德才兼备的社会主义建设者,首先要“有德”,即心中有国家、民族、社会和他人,有致力于共产主义远大理想和习近平新时代中国特色社会主义共同理想实现的想法与决心;其次要“有才”,即能够与社会发展同进步,拥有服务社会主义现代化建设的各种才能。后者可以通过先前的非思想政治课程习得,前者却在非思想政治课程中遭遇忽视。鉴于此,必须对非思想政治课程进行革新,在强调专业知识和技能教育学习的同时,加强对学生思想政治方面的教育。在此过程中,思想政治课教师与非思政课教师,思想政治课程与非思想政治课程,第一课堂与第二、三课堂均应协同起来,为培养政治立场坚定、理想信念崇高、道德品质高尚且专业知识扎实、专业能力突出的时代新人共同奋斗。

二、无序样态:高职院校“课程思政”协同育人的实然困境

实然性体现的是事物在真实世界之中所存在的实际状态[7]。推进高职院校开展“课程思政”协同育人既是对国家政策号召的响应,也是应当前高职教育发展的现实需求。然而,当前高职院校“课程思政”协同育人的建设情况尚不尽如人意,在教师、课程以及课堂等多维度上均存在力量薄弱、协同性差等问题。

(一)高职院校“课程思政”协同育人教师队伍“主力军”羸弱

高职院校开展思想政治教育的主体主要由思想政治课教师、专业课教师和通识教育课教师组成,在这三大育人主体中,思想政治课教师专业能力最强,其后为专业课教师和通识教育课教师。然而,高职院校在推动“课程思政”的过程中,三大育人主体既存在主体意识不明、能力不强的个体层面问题,也存在合作不够、相互疏离的群体层面问题,致使“课程思政”协同育人效果不佳。

第一,高职院校协同育人主体“课程思政”自觉性不足。高职院校专业课的课时约占高职院校总课时的80%左右[8],从课时量上看,以专业课教师为主的非思想政治课教师理应是“课程思政”建设的核心力量,但部分教师却在“课程思政”建设中存在“主观不愿”与“意识薄弱”的问题。一方面表现为非思想政治课教师漠视自身在“课程思政”中的主体责任。部分非思想政治课教师虽认同“课程思政”对于学生全面发展的重要性,但在专业建设、社会服务等专业教学任务和压力之下,更倾向于墨守自己较为熟悉的教育教学方法和内容。已有调查研究显示:当专业课教师被问及“您觉得在非思想政治课中开展课程思想政治是否有必要?”这一问题时,54.22%的受访者表示“没必要”[9]。另一方面表现为非思想政治课教师在主动建设“课程思政”上意识薄弱。与思想政治课教师相比,多数专业课教师和通识教育课教师对“课程思政”政策方针和教学要求等的把握尚且不足[10],缺乏将思想政治教育内容有机融入教学内容的意识。

第二,高职院校协同育人主体“课程思政”教学能力弱。在师范教育改革刚起步、教育培训资源有限的情况下,大部分高职院校专业课教师和通识教育课教师尚未接受过系统的教师教育与培训。面对“课程思政”这一新任务时,未接受系统教育的部分非思想政治课教师容易出现不敢讲、不会讲、讲不好的情况。其具体表现为:在备课阶段,出于教学知识和能力限制,部分专业课教师和通识教育课教师难以敏锐捕捉到专业课程和通识教育课程中潜在的隐性思想政治教育资源,在挖掘的过程中无法做到全面且深入。在授课阶段,非思想政治课教师在正式教学中往往存在教学方法单一,将典型案例、政策文件、思想政治理论等教学内容以“灌输”的方式生硬地传授给学生,使学生只能按照教师已定的目标去学习的问题[11]。如此的育人模式,虽有浓厚的思想政治味道,但却无法真正做到将思想政治教育融入专业教育,难以真正提高学生的思想政治水平。

第三,高职院校协同育人主体之间行动协调性不够。在积极建设“课程思政”的高职院校群体中,虽做到全员参与,但是全员行动却难以同向,育人合力未能形成。一则,专业课教师间和通识教育课教师间各自为政、缺乏沟通,致使本专业“课程思政”教学体系缺乏系统性[12]。出于惯习的影响,面向同一学生群体的不同专业课教师和通识教育课教师在开展专业课教学的过程中多持有“互不干涉”的原则,致使所开展的思想教育或同质化程度较高,或者缺乏系统性。二则,专业课教师、通识教育课教师与思想政治课教师间缺乏有效沟通,致使各专业“课程思政”教学体系缺乏协同性[13]。由于所属单位不同,思想政治课教师与各专业课教师以及通识教育课教师之间往往难有时间和机会进行沟通与交流,致使思想政治课教师没能针对各专业特点进行教学设计,而专业教师和通识教育课教师也未能与思想政治课教师所授内容衔接起来。

(二)高职院校“课程思政”协同育人课程建设“主战场”分裂

以思想政治课程、专业课程、通识教育课程为主的课程体系构成了高职院校“课程思政”的主战场。对于实践性、地域性和职业性特征较为明显的高职院校而言,如何对接国家和区域发展需求,立足本校发展定位和特色,构建内容全面、层次分明的“课程思政”课程体系,成为当前高职院校“课程思政”协同育人课程建设面临的一大难题。

第一,在同一门课程之中,章节之间失衡失序问题严重。通过对高职院校开展“课程思政”的考察发现,部分专业课程和通识教育课程往往存在章节与章节之间思想政治教育内容失衡、失序的问题,具体而言:一是思想政治教育内容植入碎片化严重。当前大部分专业课程虽然将思想政治教育内容纳入课程的各个章节,但是只在章节知识点前后附加一些有关中国文化历史、名人轶事等植入性思政内容元素[14],章节内容与内容之间系统性严重缺乏。这既影响了专业课程体系和内容自身的内在规律性和逻辑性,又不利于学生对思想政治教育内容的系统掌握。二是在各章节中思想政治教育内容分布失衡。当前高职院校中的专业课程普遍将课时分为理论课时和实践课时两部分[15],在理论和实践两部分课时中,主要将思想政治教育置于理论课时之中,在实践课时中融入的思想政治教育内容较为匮乏。三是思想政治教育内容与专业学习割裂问题突出。如在无锡商业职业技术学院的理工科专业中,有11门课程仍然将课程目标划分为课程专业目标和思想政治教育目标两类,不论是表述上还是实践中“两张皮”“标签化”的问题十分突出[16]。

第二,在不同课程之中,课程与课程之间的协同性较差。当前高职院校“课程思政”建设不仅在课程内部建设上存在问题,在课程与课程之间也存有协同性差的问题。一是课程之间“课程思政”育人效能抵消问题严重。学科间的差异性不容磨灭,“学科间互信缺失、观点抵牾、效果抵消的现象时有发生,造成一些课程育人效果的相对有限甚或‘被消解’的状况”[17]。在不同专业教师缺乏协作育人的影响下,课程思政往往难有较强的协同性,思政教育上的“百家之言”往往会导致学生思绪混乱,消解各类课程的实际思政育人效用。二是课程之间“课程思政”教育内容重复问题严重。同一学科的各门课程之间逻辑性实则较强,各门学科课程可以合作开发思想政治教育资源,进而共同理顺其中所蕴含的思想政治逻辑,起到事半功倍的效果。然而,目前各门课程的思想政治教育资源利用的系统性并不强,“一些知识点在不同课堂被反复提及,而另一些知识点却无人问津”[18],这不利于形成有影响力的学科课程群。