中国式现代化视域下高等职业教育国际化:价值逻辑、现实表征及推进策略

作者: 王丹

摘 要 职业教育现代化是中国式现代化的重要组成部分。高职教育国际化具有提升高职教育办学质量、构建现代职业教育体系、打造中国特色职业教育品牌、助推实现中国式职业教育现代化的价值内涵。当前,高职教育国际化呈现出“理念提升、备受关注”“内涵加深、身份转变”“专业广泛、产业引领”“沿海活跃、内陆缓慢”等发展特征。在现代化征程中,学历层次差异是影响高职教育国际化内涵发展的原生性因素,疫情创伤和世界变局是阻碍高职教育国际化进程的次生性因素,“援外”政策导向是影响高职教育国际化平衡发展的派生性因素,致使高职教育国际化陷入困境。基于院校本位,从构建院校国际化内部治理体系、对标国际标准拓宽现代化发展空间、将开放办学纳入现代化轨道等维度架构高职教育国际化推进策略,以期用“国际化”手段实现“现代化”目标,助力推进中国式职业教育现代化进程。

关键词 高职教育;国际化;高质量发展;中国式现代化

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)07-0018-08

党的二十大报告明确提出:“中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,是全体人民共同富裕的现代化,是物质文明和精神文明相协调的现代化,是人与自然和谐共生的现代化,是走和平发展道路的现代化。”[1]习近平总书记对于中国式现代化本质与内涵的深刻阐述,为中国式职业教育现代化指明了方向。职业教育作为实现中国式现代化的内生力量,应利用当前条件、调动教育要素,基于以人民为中心、共同富裕、高质量发展及共建人类命运共同体等目标,实现中国式职业教育现代化。从近年来国家颁布的各类教育法规文件和职业教育发展实践来看,国际化作为一个重要教育要素,已经成为实现中国式职业教育现代化道路中的风向标和先手棋。尤其在经济全球化和“一带一路”倡议不断走向深入的时代背景下,高职教育国际化对院校自身的改革功能、对经济发展的服务功能以及对中外人文交流的促进功能均上升到了前所未有的新高度。同时,其也成为高等职业教育高质量发展、服务新时代国家战略、实现中国式职业教育现代化的内在需求。

一、中国式现代化视域下高职教育国际化的价值逻辑

在中国式职业教育现代化的进程中,高职教育国际化具有基于时代特色和自身办学属性的价值逻辑。

(一)国际化是实现中国式职业教育现代化发展道路的外驱动力

中国式职业教育现代化是坚持以人民为中心的现代化,办人民满意的教育、提高社会适应性是职业教育高质量发展的理想追求。我国职业教育已从层次教育走向类型教育、从政府主导走向多元参与、从规模扩张走向内涵发展的快车道,优化教育类型特色、健全人才培养体系、升级产教融合效能、畅通人才成长渠道是中国式职业教育现代化的内涵式发展要求。在加快推动中国式职业教育现代化的进程中,高职教育暴露出一些与办学基础、传统办学定位、现实条件、内外部环境之间的矛盾和问题,迫切需要借助外力改革和创新,以全球化的改革视野和国际化的发展思维推进高职教育提质增效和内涵升级。国际化成为丰富高等职业教育理念,探索和实现中国式职业教育现代化的外驱动力。

(二)国际化是提升高等职业教育办学质量和水平的内驱动能

中国式职业教育现代化是以适应性技术技能人才供给,实现社会共同富裕为目标的现代化,故人才培养质量是职业教育高质量发展的核心要义。我国职业教育仍然存在教育教学质量薄弱、适应性不强的问题,因应“提质增效”目标,高职教育亟需将培养具有国际视野和适应国际市场竞争的技术技能人才作为育人目标。“国际化是一项注入新的生机、打破已有平衡、在求同存异中重新达到平衡的系统化过程,有利于激发学校的办学活力。不同思想和信仰、不同思维和行为方式、不同文化和制度习惯间的碰撞与摩擦,催生的正是对人才培养模式反思后的重构和创新。”[2]通过资源引进融合、交流互鉴等国际化过程,有利于更清晰地认识自身教育优势和不足、拓展院校办学视野、促进国际化师资培养、推动教育教学改革,进而提升高职教育的教学质量和人才培养水平。因此,国际化成为高职院校改革发展、提升教育教学质量的内驱动能。

(三)国际化是构建中国特色现代职业教育体系的赋能机制

中国式职业教育现代化是追求高质量发展的现代化,2022年新修订施行的《职业教育法》明确规定,建立具有适应性的现代职业教育体系,同时也鼓励职业教育领域的对外交流与合作。通过对世界先进职业教育模式、教育体系、国际化发展进程进行总结和比较,进而结合我国实际情况,开展中外合作办学等国际教育模式,加强对国际优质职业教育资源的引入及其在当前时代条件下的本土化适用,为加快构建具有中国特色国际先进水平的职业教育体系提供动力[3]。与此同时,近年来高职院校与企业携手已经成为中国职业教育服务国家产能“走出去”的有效路径,是校企深度合作的升级模式和职业教育服务国家产业结构转型升级的有利举措,为高职教育完善产教融合办学体制、创新校企合作办学机制,加快构建现代职业教育体系积累了实践经验。可见,“引进来”和“走出去”等各类国际化实践为构建具有中国特色现代职业教育体系、实现其高质量发展提供了赋能机制。

(四)国际化是打造中国特色职业教育品牌的战略选择

中国式职业教育现代化是以共建人类命运共同体为目标的现代化,参与全球职业教育治理、打造中国特色职业教育品牌已成为我国职业教育新时代发展的应有之义。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》明确提出,通过提升中外合作办学水平、拓展中外合作交流平台、推动职业教育走出去等打造中国特色职业教育品牌的目标定位。“一带一路”继续走深走实,为具有鲜明产教结合属性的高职教育国际合作交流提供了有利契机和良好条件,职业教育“走出去”已经成为当前高等职业院校国际化的显著特征和发展趋势。伴随高职院校专业标准、课程标准、教学资源、办学经验向“一带一路”沿线输出,中国高职教育不断贡献中国智慧、中国方案,参与全球职业教育治理,国际化已成为服务国家对外开放战略、打造中国特色职业教育品牌、提升中国高职教育国际影响力的战略选择。

二、中国式职业教育现代化进程中高职教育国际化的现实表征

(一)高职教育国际化发展现状

近年来,高职教育国际化在发展理念、发展内涵、专业范围、地域态势方面均形成了相对稳定的特点。

1.总体发展:倍受关注、全面提升

高职教育国际化对院校自身的改革发展功能和对经济贸易的服务功能备受重视,各界对职业教育国际化的关注日益密切,认识和理念明显提升。

在国家层面,2016-2022年间,有六个法律、政策性文件对职业教育国际化加以明确规定,具体包括中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《新时期教育对外开放工作的若干意见》(2016)、教育部印发的《推进共建“一带一路”教育行动》(2016)、国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》(2019)、教育部等八部门印发的《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》(2020)、中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》(2021)、新修订施行的《职业教育法》(2022)等。各文件均对职业教育国际化给予了高度重视,如《推进共建“一带一路”教育行动》提出,鼓励中国优质职业教育配合高铁、电信运营等行业企业走出去,探索开展多种形式的境外合作办学,培养当地急需的各类“一带一路”建设者;《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》提出,在职业教育领域通过借鉴“双元制”等办学模式、引进国外优质职业教育资源、职业院校与企业携手参与国际产能合作、打造国际技能品牌赛事、教学创新团队境外培训等途径提升职业教育国际化水平;《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出,加强与国际高水平职业教育机构和组织合作,积极打造一批高水平国际化职业学校,推出一批具有国际影响力的专业标准、课程标准、教学资源;新修订施行的《职业教育法》更是以立法形式将职业教育国际化纳入法定轨道,鼓励职业教育领域的对外交流与合作。这是有史以来国家对职业教育国际化考虑最为深入、设计最为前瞻、指导最为全面的时期,彰显着国家层面职业教育国际化理念的全面提升。2022年8月,我国政府首次主办的国际性职业教育会议——首届世界职业技术教育发展大会,体现了我国对职业教育国际化发展的高度重视,习近平主席向大会所致贺信指出,支持中外职业教育交流合作,加强互学互鉴、共建共享,为深化职业教育国际化增添了信心和动力。

在社会层面,行业企业开始重视联合高职院校共同开展境外办学、标准输出、产学合作等,形成产业和教育“携手出海”共同体,如中国有色矿业集团自2015年与北京工业职业技术学院等10所职业院校在非洲建立职业技术学院、推动教学标准“走出去”;高斯图文(中国)携手上海出版印刷高等专科学校在斯里兰卡建立“丝路书香中国”培训基地、在纳米比亚建立“南亚毕昇”传播基地,输出教学资源库标准和“一带一路”出版印刷专业培训教材,校企联合开展境外办学为当地培养本土技术技能人才。

在院校层面,高职院校出于提升自身内涵建设、实现特色发展的需求,尤其是国家骨干高职院校和“双高计划”高职院校已经把国际化上升为学校的发展战略,各院校有意识、有战略、有计划地设计和开展国际化工作。“越来越多的高职院校已将国际交流合作从单纯的外事活动提升到战略高度层面,成为学校整体发展规划的一个重要组成部分。”[4]“‘理念层面’的国际化在我国国家示范性高职院校中已经受到普遍重视。”[5]当国际化被高职院校融入其发展理念、提升到战略高度后,其国际化事业将很快进入高位阶发展进程。

2.内涵发展:程度加深、身份转变

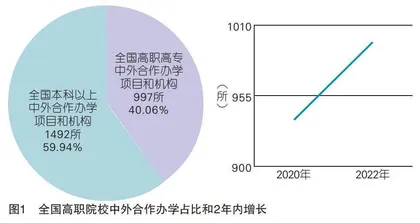

高等职业教育国际合作交流的内涵发生变化,专业化程度有了较高层次的提升。一方面,高职院校的国际化活动从之前的公务出国、外事接待、签署合作备忘录等“服务型外事”越来越多地向促进教学、科研、人才培养等专业合作互动的“发展型外事”转变。以中外合作办学为例,作为目前辐射范围最广、合作程度最深、促进国际化人才培养最有效的国际合作形式之一,根据教育部中外合作办学监管工作信息平台数据显示,截至2022年,全国经审批机关批准设立或举办的中外合作办学机构和项目共计2489个,其中,全国高职院校中外合作办学项目和机构共计997个,占全国高等学校中外合作办学项目和机构总数的40.6%,比2020年2月的937个增长了60个,两年内的增长率为6.4%,见图1。另一方面,高职院校国际化合作模式已从传统“引进来、走出去”的常规模式(引进国外教育资源和派遣师生出国进修)探索,发展成通过境外办学、留学生培养等方式将本土教育资源向境外输出的“援外型”模式,实现中国高职教育由资源需求方向资源供给方的身份转变。诸多高职院校,尤其是地处沿海、边境等地缘优势明显的高职院校已经成功开展了大规模留学生培养和境外办学。2018年,高职院校全日制来华留学规模达1.7万人,“一带一路”沿线国家成为招收留学生的主要生源地和境外办学的主要集聚地,595个专业教学标准落地国(境)外[6]。

3.专业发展:覆盖广泛、产业引领

高职院校专业所依托的产业背景是其国际化发展程度的晴雨表,服务于不同经济领域的学科专业,其国际化发展程度也不尽相同,全国高职院校国际化总体呈现合作专业全面开花、与当地产业紧密呼应的局面。一是在中外合作办学领域,教育部中外合作办学监管工作信息平台数据统计的全国997个高职院校中外合作办学项目和机构所涉及的专业中,管理和经济类、工学类、艺术类占比前三强,分别为45.7%、34%、7.5%,见图2。二是在留学生培养领域,中国教育国际交流协会发布的《CEAIE2021年度职业院校国际化发展报告——专业建设国际化现状分析》中对全国88所院校118个专业进行了问卷调查,结果显示电子信息、财经商贸、装备制造、土木工程等专业在招收学历留学生方面最具有优势,见图3。这些专业所服务的行业在“一带一路”沿线经济建设领域有紧俏的市场需求,国际合作渠道和合作资源更为丰富和便利,国际化发展也更为活跃和快速。三是在境外办学领域,根据《高等职业教育质量年度报告》相关数据,“一带一路”沿线需求旺盛、办学基础和技术性比较强的专业在“走出去”办学方面更具有优势,“数量规模排在前几位的专业是物流管理、汽车检测与维修技术、旅游管理、酒店管理、会计等。这些专业属于高职类的传统专业,传统专业建设比较成熟,易于‘走出去’”[7]。