新时代高职院校学生劳动素养培育现状及影响因素探析

作者: 王欢 谢青松

摘 要 劳动促进人的全面发展,劳动素养是促进人全面发展的关键要素。选取重庆某高职院校1140名学生为调查对象,运用计量统计方法分析高职院校劳动教育设计、教育资源选择、劳动教育路径和劳动教育评价方式对劳动素养的影响。结果发现:高职院校学生整体劳动素养进步空间大但发展不均衡,劳动教育设计、劳动教育资源选择、劳动教育路径和劳动教育评价方式对劳动素养有积极影响。新时代提升高职院校学生劳动素养培育效果的策略为:转变劳动教育认识;明确劳动教育路径;做好劳动教育设计;挖掘劳动教育资源;评价劳动教育收获。

关键词 劳动素养;影响因素;职业教育;教育评价;劳动教育

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)08-0036-06

劳动与教育相互促进,同向而行,是教育的主要构成要素[1],对促进青年学生健全人格和全面发展,培养为社会主义现代化建设服务的时代新人具有重要意义。进入新时代,国家高度重视加强劳动教育,培育学生劳动素养。2020年3月,中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,指出“实施劳动教育重点是有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动,让学生动手实践、出力流汗、接受锻炼、磨炼意志,培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质”[2]。2020年7月,教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》),对劳动素养的理念、目标和内容,以及职业院校劳动教育提出明确要求,强调“新时代劳动教育具有以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美的综合育人功能”[3]。作为我国重要的教育类型,职业教育承担着培养高端技术技能人才的重要使命,对我国经济转型发展和产业升级具有决定性意义。在职业教育办学过程中加强劳动教育和提升学生劳动素养,关乎职业教育的责任价值与使命担当。基于此,本文对高职院校学生劳动素养培育现状及影响因素进行深入分析,以期为新时代提升高职院校学生劳动素养培育水平提供参考。

一、文献综述

(一)关于劳动素养的本质内涵与价值

劳动教育以培养学生的劳动素养为导向。劳动素养是劳动教育的核心要素与主体内容,而素养则是概念内核。1959年哈佛大学教授罗伯特·W.怀特在《对动机的再思考:素养的概念》一文中指出“素养是指某个有机体和环境有效互动的能力,是通过长期持续地学习缓慢获得的,绝不是靠单纯的(生理)成熟就能达到的”,“本质上素养是后天习得的,具有能够适应和改造环境的可能性”[4]。由此可见,素养是通过后天学习形成的综合性学习结果。关于劳动素养的定义,很多学者提出了自己的见解。例如,檀传宝认为,劳动素养必须在生活和教育活动中形成[5]。对比已有研究,研究者达成的共识为:劳动素养具有后天长期学习、满足个人发展需要、适应社会发展需要的特点,是能力、观念、精神、品质的综合表现。本文将劳动素养定义为:学生在学习和实践中逐渐形成的能够适应社会发展需要的劳动价值观、劳动能力、劳动精神和劳动品质的综合体现。

劳动素养的价值得到了众多学者的肯定。王泉泉等人提出,核心素养时代下劳动教育重要性凸显[6];余江舟指出,“核心素养”是知识、价值观等方面的综合体现,兼顾了个人发展和社会发展的需要,具有重要作用[7];梁大伟等人认为,新时代培育学生的核心素养,有利于活化马克思主义教育与生产劳动相结合理论,有利于传承和创新中国共产党在不同时期的劳动教育实践经验,有利于锻造社会主义合格建设者和可靠接班人[8];王正青等人认为劳动素养既是核心素养的重要指标,也是促进人全面发展的关键要素[9]。新时代劳动教育要加强劳动素养培育,确保个人获得自我存在的价值感和意义感,培养审美人格,丰富人的关系属性,适应社会发展,促进全面发展,形成相互协作的合作关系和人与自然和谐共生的关系。

(二)关于劳动素养的测评维度和指标体系

劳动素养的本质内涵在结构上概括了其构成要素,为劳动素养的测评提供了维度参照。《纲要》也明确了劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质是劳动素养的重要构成元件[10]。基于《纲要》等文件精神,众多学者构建了劳动素养评价指标体系。例如,蔡瑞林等人提出了包括劳动观念、劳动知识等5个维度、28个指标的劳动素养评价体系[11];余江舟提出新时代劳动素养包括劳动价值观、劳动情感品质、劳动知识技能和劳动实践习惯四个维度[12];杨秋月等人构建了包括劳动观念等4个一级指标,劳动价值观等8个二级指标以及感知劳动荣辱等17个三级指标的劳动素养评价指标体系[13]。

但高职院校学生劳动素养测评指标的确定还需要充分考虑劳动素养的相关影响因素。班建武认为,劳动与劳动教育有本质区别,遵循不同的行动逻辑,学校开展劳动教育的时候要有充分的劳动教育设计[14];他提出评价方式上不能以劳动成果代替劳动教育效果,避免劳动教育的评价只见物不见人,只见生产不见教育,要重视学生在劳动教育中的真实体验[15];他还就新时代劳动素养的提升提出了劳动教育的实践形态和实践路径[16]。黄丽蓉等人认为劳动教育素养提升要保证劳动教育资源的开发不偏离轨道,劳动教育资源可以分为观念性劳动素养的教育资源和提升实践性劳动素养的教育资源,劳动资源要选择“活”的劳动教育资源和“美”的劳动教育资源以及“实践性”的劳动教育资源[17]。此外,《纲要》也明确了劳动教育的实践路径分为“开设劳动课,与专业结合渗透劳动教育,课外活动中安排劳动实践,校园文化建设中强化劳动文化”[18]。

通过对相关文献梳理研究发现,劳动教育设计、教育资源选择、劳动教育路径、劳动教育评价方式会对劳动教育有重要影响。而劳动教育设计主要包括劳动过程中有教师启发引导,劳动教育流程由教师前期进行设计;教育资源选择主要包括榜样劳动者鲜活的教育资源,日常生活场景中的教育资源,劳动文化中的教育资源,艺术作品中的教育资源,以及各种实践平台资源;劳动教育路径主要包括开设相关课程、开展专业劳动教育、实施岗位实践、强化文化熏陶;劳动素养评价主要包括评价劳动素养提升情况而非劳动生产情况,注重过程评价,加强学段综合评价。综上,本研究构建了由劳动观念、劳动能力、劳动精神、劳动品质等4个维度和27个指标构成的劳动素养现状测评体系,以及包括劳动教育设计、劳动教育资源选择、劳动教育路径、劳动教育评价方式等4个维度和20个指标的劳动素养影响因素测评量表。

二、研究设计

(一)数据来源

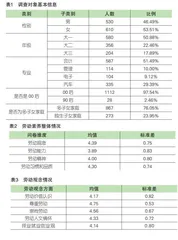

本研究选取重庆某高职院校作为研究样本,该高职院校是国家“双高计划”建设单位,主要调研对象为该校2019级、2020级和2021级的会计、电子、城建等专业的学生。调查问卷由学生基本信息、劳动素养现状、劳动教育设计、劳动教育资源选择、劳动教育路径、劳动教育评价方式等部分构成,共52个题项。对劳动素养现状的测评主要包括劳动观念的认同度、劳动能力的掌握度和劳动精神的领会度,良好劳动习惯和劳动品质养成度4个维度,共计27个题项。对劳动素养影响因素的测评主要包括劳动教育设计、劳动教育资源选择、劳动教育路径、劳动教育评价方式等5个维度。问卷调查采用随机抽样的方式进行,调研时间为2022年5至6月,共发放问卷1214份,回收有效问卷1140份,问卷调研对象基本信息见表1。

从表1可以看出,本次调研的男女样本比例较为均衡,其中,男生占46.49%,女生占53.51%;从年级上看,大一年级学生占比最高,达到50.88%;就专业而言,会计专业占比最高,占比51.49%。此外,样本中00后学生占比高达97.54%,而多子女家庭学生占比76.05%,独生子女家庭学生占比23.95%,由此可见,学生群体已经基本进入00后时代,针对该群体的劳动素养培育变得尤为重要和紧迫。

(二)研究方法

本研究根据劳动素养测评指标设计了调查问卷,同时运用SPSS26.0对样本数据进行信度检验,结果表明总量表及分量表问卷信度较好,整体量表的克隆巴赫系数为0.972,劳动素养现状、劳动教育设计、劳动资源选择、劳动教育路径、劳动教育评价方式5个分量表的克隆巴赫系数为0.832、0.933、0.924、0.941、0.963。对样本中劳动素养题项进行从1到5进行赋值,加总取平均值即得到1至5的连续变量,可以测评出当前劳动素养的现状,得分越高说明劳动素养水平越高。同时构建多元线性回归模型如下:

y为被解释变量,xi是解释变量,均为向量形式表示;εi代表参数向量,为随机误差项,假定其独立于解释变量,零均值、同方差、无序列相关,呈标准正态分布。4个主要解释变量分别为劳动教育设计、劳教育资源选择、劳动教育路径、劳动教育评价方式。同时模型中包括专业、性别、是否是00后、年级、是否是多子女家庭5个控制变量。采用李克特5分量表进行测评,应用正向计分的方式,1表示“非常不符合”,2表示“不符合”,3表示“一般”,4表示“符合”,5表示“非常符合”。调研样本数据获取之后,采用SPSS26.0进行数据处理和分析。

三、研究结果

(一)劳动素养培育现状

为了解劳动素养的整体状况,从劳动观念、劳动能力、劳动精神、劳动习惯和品质四个方面设计了题项,调研结果见表2。从表2可以看出,样本中高职院校学生劳动素养整体得分为4.14分,说明当前高职院校学生劳动素养培养水平不高,可提升的空间比较大。劳动观念的平均得分值最高(4.39分),劳动能力的平均得分值最低(3.89分),劳动精神、劳动习惯和品质得分分别为4.00、4.30。由此可见,劳动能力在四个维度中得分最低,且高职学院学生劳动素养发展存在不平衡问题,需要在整体提升的基础上进行有针对性地重点培育。

(二)劳动观念

从劳动观念层面上看,样本中得分均值都在4分以上,其中尊重劳动指标达到了4.75分,崇尚劳动次之(4.56分),其他3项劳动价值认识、劳动人文情怀、择业就业创业观得分均值分别为4.17、4.33、4.14,均低于劳动观念的平均值,见表3。样本中,大二年级学生即将走上实习岗位,大三年级学生已经完成实习即将走上工作岗位,而他们的择业就业创业观得分较低,说明高职院校需要加强对学生劳动观念的教育,在这一过程中,不断深化学生的择业就业创业观以及对劳动价值的认知。

(三)劳动能力

从劳动能力层面上看,本研究一共调研了12个方面。劳动安全知识得分最高(4.12分),就业创业政策得分最低(3.69分),其余为专业知识、就业创业政策、语言技能、劳动风险防范、劳动冲突解决、问题解决能力,整体得分都偏低,具体情况见表4。可见,培养高职院校学生劳动素养应该重点培育学生的劳动能力,究竟应该怎样劳动、专业理论怎么与实践结合、劳动实践中的问题应如何解决、怎样落实好就业创业要求等,这些需要高职院校重点关注。

(四)劳动精神

从劳动精神层面来看,批判质疑的分数最高(4.11分),开拓创新、勇于探索的分数比较低,分别为3.84分、3.99分,具体情况见表5。劳动精神层面整体得分偏低,说明高职院校应该加强对劳动精神的培育,尤其要重点培育开拓创新、勇于探索的精神。劳动精神的培育不同于其他知识的传授,需要学生打开情感过滤机制,实现“共情”,这无疑给劳动教育提出了很大的挑战。

(五)劳动品质

从劳动品质层面来看,相对劳动能力和劳动精神两个层面来说得分较高且分数比较均衡,集中在4.3分左右,见表6。但是从整体上看提升进步空间较大,需要重点加强对学生劳动法律意识与规则意识的培育。

四、新时代高职院校学生劳动素养影响因素分析

本研究运用所建构的模型对劳动素养的影响因素展开实证研究,多元回归模型估计结果见表7。

从表7可以看出,本次线性回归模型拟合度R2=0.649,F=175.889,P=0.000,回归方程显著,意味着4个自变量中至少有一个可以显著影响因变量。此时VIF所有变量对应的VIF值都小于8,说明不存在显著多重共线性问题。劳动教育设计对因变量存在显著正向作用,劳动教育设计每提高1分则因变量将上升0.448分。此时劳动资源选择对因变量存在显著正向作用,劳动资源选择每提高1分则因变量将上升0.068分。此时劳动教育路径对因变量存在显著正向作用,劳动教育路径每提高1分则因变量将上升0.078分。此时劳动教育评价方式对因变量存在显著正向作用,劳动教育评价方式每提高1分则因变量将上升0.068分。在所关注的劳动教育设计、劳动教育资源选择、劳动教育路径、劳动教育评价方式4个关键影响因素,都显著影响高职院校学生劳动素养。