我国高水平高职学校经费支出分析

作者: 倪彬 陈文博 毛建青

摘 要 基于我国30所“双高计划”高水平高职学校2016-2020年的预算数据,研究其经费支出规模和支出结构,比较后发现:我国“双高”院校存在支出规模较小且历年增速较慢,支出规模与办学规模不符;同一地区内支出规模的校际差异远大于区间差异和归属间差异;支出结构差异性小且稳定,特色化办学无法保障等问题。为促进我国高水平高职学校实现高质量发展,需要加大政府投入,多渠道筹措经费,保障高职学校支出规模;规范财政分权,加大转移支付力度,缩小高职学校差异;建立差异化的拨款标准,细化预算科目,彰显“千校千面”的办学特色,进而有效配合“双高计划”实施进程和职业本科建设,服务高质量高等职业教育体系建设。

关键词 教育经费;“双高计划”;高水平高职学校;支出规模;支出结构

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)15-0051-09

作者简介

倪彬(1996- ),女,浙江工业大学公共管理学院硕士研究生,研究方向:教育经济与管理(杭州,310023);陈文博(1992- ),男,南方科技大学高等教育研究中心博士后,研究方向:高等教育经济与财政;毛建青,浙江工业大学公共管理学院、现代大学制度研究中心

基金项目

2018年度国家自然科学基金青年项目“大学内部经费配置结构、模式及其与产出水平的关系研究”(71804164),主持人:毛建青

党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》(以下简称《建议》)明确了建设高质量教育体系的政策导向和重点要求,将建成教育强国作为到2035年基本实现社会主义现代化的远景目标之一。2019年,国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》出台后,职业教育的类型定位得到明确:职业教育与普通教育是两种不同的教育类型,具有同等重要地位[1]。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,在强化职业教育类型特色的同时,提出要稳步发展职业本科教育[2]。而“十三五”期间,现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域的一线新增从业人员中,有70%以上是职业院校毕业生[3]。可见,高职学校作为职业院校中培养高素质技术技能人才的主体,与经济社会联系极为紧密,是服务产业发展最为直接的一种教育类型[4]。

教育经费是学校事业发展的基础。伴随着高职教育对社会发展的重要性日益凸显,国家近年来出台了一系列推进高职教育发展的政策文件。2019年3月,李克强总理在《政府工作报告》中首次提出对高职学校实施“百万扩招”;同年12月,由教育部、财政部公布的“双高计划”政策以5年为一个建设周期,中央财政每年投入引导资金20余亿元,年度投入力度相当于示范高职建设、骨干高职建设一轮的投入[5]。高职学校的支出规模和结构直接反映了经费的投入情况及实际使用情况,也反映出高职学校的整体发展状况。而要想深入推进“双高计划”、建设高职体系中的“双一流”学校,推进高职教育提质培优,亟需深入研究高水平高职学校经费支出的规模和结构。

因此,本研究以“双高计划”56所高水平高职学校中的30所为切入点展开实证研究,根据其2016-2020年部门预算以及《高职教育人才培养质量年度报告》中的相关数据,归纳总结我国“双高”院校经费支出规模和结构的现状与问题,以期为提升高职经费使用效率提出针对性的对策建议,进而加快“双高计划”和职业本科建设,高质量推动我国高等职业教育体系建设。

一、研究设计

(一)研究样本和数据来源

学校每年的收支预算是对未来一年收支安排的预测与计划,也是学校活动计划的反映。随着2010年《高等学校信息公开办法》的颁布,2013年起,我国多数高职学校已按规定每年公开预决算信息。截至2022年6月30日,2021年度《高职教育人才培养质量年度报告》尚未发布,各省市最新GDP数据和师生数据无法查询,无法展开相关分析。因此,为保证数据的完整性和准确性,本研究选取入选“双高计划”且数据相对完整的30所高水平高职学校,搜集其2016-2020年的预算支出数据。所有的预算支出数据和师生数据皆来源于各学校信息公开网站公布的历年部门预算,并经清洗和处理而得。其中,北京工业职业技术学院、山东商业职业技术学院、广州番禺职业技术学院、上海工艺美术职业学院等缺少2016年的预算数据,福建船政交通职业学院、黄河水利职业技术学院、昆明冶金高等专科学校缺失2017年的预算数据,山西省财政税务专科学校缺失2020年的预算数据,考虑到同一年度学校的预决算数据基本一致,因此上述学校缺失的预算数据以同年度的决算数据进行代替。此外,黄河水利职业技术学院、日照职业技术学院、上海工艺美术职业学院、福建船政交通职业学院、南京信息职业技术学院等缺失2016年的预决算数据,山西省财政税务专科学校缺失2019年的预决算数据;因此,本研究采用时间趋势外推法,根据其历年数据变动的比例推算出以上这6个缺失的数据。

(二)规模和结构的指标说明

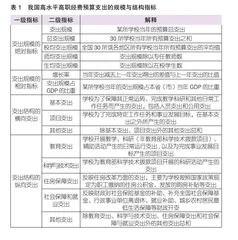

经费支出规模是指学校在一定时期内经费支出的数量。在经费支出规模方面,本研究选取的绝对指标包括支出规模、总支出规模、校均支出规模、师均支出规模和生均支出规模;相对指标包括绝对指标相应的增长率和支出规模占本省(市)GDP的比重(以下简称“支出规模GDP比重”)。经费支出结构是依据一定的研究目的,通过一定的划分标准,对学校这一对象的成本构成要素进行划分,并由此形成的比例关系[6]。本研究中的支出结构是指学校各项支出占经费总支出的比重,又分为横向维度支出与纵向维度支出。根据部门预算和《政府收支分类科目》的分类,横向维度的支出主要分为基本支出、项目支出、上缴上级支出、事业单位经营支出以及对附属单位补助支出等5个科目;纵向维度的支出主要包括教育支出、科学与技术支出和住房保障支出等27个科目①。本研究具体指标及其解释见表1。

二、高水平高职学校经费支出规模与结构的现状

截至2020年6月30日,我国共有高职学校1468所(含公办学校1128所)[7],其中,广州、长沙、武汉、郑州、合肥、天津等11个城市的高职学校数量超过20所,广州更是高达31所。按照我国经济区域的划分标准,本研究将30所高水平高职学校分为东部、中部、西部以及东北地区4组(以下简称四大地区②);其中,东部地区20所③,中部地区4所④,西部地区5所⑤,东北地区1所(入选首轮“双高计划”的虽有3所,但数据完整的仅辽宁省交通高等专科学校1所)⑥。

(一)支出规模总体上升,东部和东北地区各项支出的年均增速偏低

2016-2020年,绝大多数高水平高职学校的支出规模都呈上升趋势,30所学校总支出规模从2016年的102.15亿元逐年增加至2020年的128.65亿元,校均支出从3.41亿元逐年增加至4.29亿元,年均增长率为6.19%。分地区而言,西部地区校均支出的年均增速(9.76%)最高,其中2017年的增速更是高达30.23%,其次是中部地区(6.47%),东部和东北地区校均支出的年均增速偏低,分别为5.68%和1.03%。从校均师均支出来看⑦,30所学校的校均师均支出从56.14亿元逐年增加至61.18亿元,年均增速(2.20%)低于校均支出的增长速度;分地区来看,东、中、西部地区校均师均支出总体上升,年均增长率分别为0.91%、5.82%和10.63%,东北地区的校均师均支出波动下降,年均增长率为-0.54%。从校均生均支出来看⑧,2016-2020年,30所学校校均生均支出分别为2.68万元、2.79万元、2.77万元、2.86万元和2.71万元,总体呈略微上升趋势且逐年波动,年均增长率仅为0.34%;分地区来看,西部地区高水平高职学校校均生均支出的年均增长率最高(10.63%),其次是中部地区(5.82%),东部和东北地区的校均生均支出总体呈下降趋势,年均增长率分别为-0.72%和-0.73%。

(二)支出规模占GDP比重总体呈波动下降,地区内差异大于地区间差异

如图2和图3所示,2016-2020年,四大地区30所学校支出规模占GDP比重整体上呈波动下降趋势。东部地区20所学校的支出规模占GDP比重历年变化较小,其5年均值分别为0.0086%、0.0086%、0.0080%、0.0076%和0.0077%;中部地区4所学校支出规模占GDP比重的5年均值分别为0.0138%、0.0124%、0.0117%、0.0106%和0.0113%;西部地区5所学校支出规模占GDP比重的5年均值分别为0.0112%、0.0130%、0.0121%、0.0130%和0.0110%;东北地区1所学校的支出规模占GDP比重最低,历年分别为0.0084%、0.0080%、0.0071%、0.0071%和0.0071%。

同时,数据表明,中、西部地区虽然在支出规模数额上远低于东部地区,但支出规模占GDP比重整体较高,西部和中部的5年均值分别为0.0121%和0.0120%,都高于东部(0.0081%)和东北部(0.0075%)。此外,四大地区间学校支出规模占GDP比重平均值的离散系数维持在0.24~0.29之间,而同一地区内校际支出规模占GDP比重的离散系数均维持在0.50~0.84之间,尤其是东部地区在2018年学校支出规模占GDP比重的离散系数更是达到了0.98。

(三)横向支出维度上,基本支出占主导地位,项目支出的地区差异更大

在横向维度上,“双高”院校的经费支出包括基本支出、项目支出、上缴上级支出、事业单位经营支出以及对附属单位补助支出5个科目。由于后三项支出占比极低,因此,本研究主要关注基本支出和项目支出。如图4所示,2016-2020年,基本支出始终在高职学校横向支出结构中占据主要地位。30所学校的校均基本支出占比⑨自2018年起逐年上升,历年分别为64.69%、62.96%、66.19%、67.17%和67.48%,年均增长率为1.10%,总体呈波动上升趋势;校均项目支出占比历年分别为32.22%、34.32%、32.19%、31.37%和31.29%,年均增长率为-0.62%。

分地区来看,在基本支出上,四大地区校均基本支出占比的5年均值分别为东部64.23%、中部62.67%、西部69.71%和东北地区87.17%,离散系数为0.16,地区间差异较小。从校均基本支出占比的年均增速看,东北地区的年均增速(4.25%)最快,其次是中部(2.78%)和西部地区(2.06%),东部地区增速(0.41%)最慢。在项目支出上,四大地区校均项目支出占比的5年均值分别为34.84%、34.72%、23.96%和12.83%,离散系数为0.39,对应的年均增速分别为-0.09%、8.70%、-4.69%和-15.25%,中部地区是唯一呈现正增长的地区。以上分析表明:项目支出的地区差异要大于基本支出,一定程度上是因为东北地区辽宁省交通高等专科学校的项目支出占比较小,5年均值不到30所学校平均水平的半数,所以加大了项目支出的地区差异性。

(四)纵向支出维度上,各项支出占比的变化趋势不一,呈稳定的教育支出一元化格局

数据显示,30所高水平高职学校各项支出占比的变化趋势不一。2016-2020年,校均教育支出占比分别为91.12%、91.68%、92.03%、90.58%和91.32%,年均增长率为0.06%,在波动中略微上升;校均住房保障支出占比分别为1.88%、2.06%、2.95%、3.65%和3.76%,年均增长率为19.88%;校均社会保障和就业支出占比分别为1.72%、2.76%、3.60%、3.92%和3.31%,逐年上升但2020年略微下降,其占比和年均增长率(20.93%)都略高于住房保障支出;校均科学与技术支出和校均其他支出的占比始终最低,历年波动较小,5年均值分别为0.15%和0.12%。图5显示,在纵向支出维度上,2016-2020年,30所学校教育支出占比的历年离散系数分别为0.14、0.08、0.07、0.08和0.07。分地区看,四大地区校均教育支出的年均占比分别为东部91.31%、中部93.29%、西部92.32%和东北地区79.53%,地区间校均教育支出占比的离散系数历年分别为0.06、0.06、0.09、0.09和0.07。综上所述,5年里校际和地区间纵向支出结构差异都很小,呈现出稳定的以教育支出为主的一元化格局。