现代化进程中我国职业教育宏观管理体制改革探索:历史、镜鉴与建议

作者: 彭振宇

摘 要 职业教育宏观管理体制是指国家层面职业教育的领导体制和宏观行政管理体制,主要包括机构设置、权限划分、隶属关系和运行方式等。新中国成立以来,我国职业教育宏观管理体制整体上经历了多头管理、三足鼎立、双头管理三个发展阶段。当前,由两部委分别负责职业教育宏观行政管理的条块分割式管理体制,存在统筹乏力、资源浪费、内耗严重、效能低下、阻碍改革等弊端。从现实国情出发,在国家现代化建设进程中,我国职业教育宏观管理体制改革的价值逻辑应是:明确改革方向、提高政治站位、树立现代思维、着眼效能提高。为此提出三套改革建议方案:改革完善现有的职业教育宏观管理体制;建立国家统筹的职业教育宏观管理体制;构建三权分立的职业教育宏观管理体制。

关键词 职业教育;制度;管理体制;治理效能;现代化

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)18-0044-09

作者简介

彭振宇(1972- ),男,武汉职业技术学院社会职业与职业教育研究院副院长,教授,研究方向:职业教育政策,职业教育理论,高职通识教育(武汉,430074)

基金项目

中华职业教育社第一届黄炎培职业教育思想研究规划重点课题“新时代黄炎培职业教育思想传承与创新研究”(ZJS2022ZD54);湖北省教育厅教学研究项目(委托项目)“湖北省‘3+2’专本联合培养本科层次技术技能人才(高职段)实现路径研究”(2017549);湖北省中华职业教育社2023年度重点调研课题“‘三教’统筹背景下职业教育宏观管理体制改革研究”(HBZJ2023337),主持人:彭振宇

从制度经济学的观点考察,制度的本质是一种基于集体行动的规范体系,或者说是规则。科学的制度会激发人和社会的创新创造活力,产生倍增效应。不合理的制度则会显著增加制度交易成本和社会资源成本,导致制度效能低下。职业教育制度是用来规定和约束职业教育活动及职业教育实施机构与利益相关方相互关系的规范体系[1]。一般而言,管理体制是指管理系统的结构和组成方式,即采用怎样的组织形式以及如何将这些组织形式结合成为一个合理的有机系统,并以怎样的手段、方法来实现管理的任务和目的。职业教育宏观管理体制是职业教育制度建设的重要组成部分,主要是指国家层面职业教育的领导体制和宏观行政管理体制,具体包括机构设置、权限划分、隶属关系和运行方式。通俗来说,职业教育宏观管理体制是指国家采用何种组织结构和组织方式来管理职业教育,即职业教育谁来管、怎么管的问题。从全球范围来看,不同国家在选择本国职业教育宏观管理体制时都是从本国国情出发,选择适合本国国情的职业教育宏观管理体制,以达到治理效能的最大化。从技能政治经济学的角度出发,一个国家的技能制度体系是由不同历史阶段各个不同政治经济利益阶层相互博弈形塑而成的[2]。

一、我国职业教育宏观管理体制现状分析

我国目前职业教育宏观管理体制的形成是多种历史和现实因素交织作用的结果。伴随着国家政治经济体制改革和职业教育自身的改革发展, 职业教育宏观管理体制问题变得日益突出。

(一)我国职业教育宏观管理体制改革历程

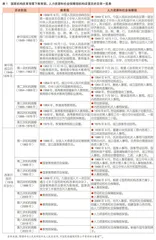

我国职业教育宏观管理体制的历史变迁,与国家政治经济体制改革、国家现代化进程、国家机构改革和政府职能转变、依法治国发展阶段等密切相关。为便于理解,将我国职业教育宏观管理体制改革发展历程整体上分为三个阶段,见表1。

1.新中国成立后:多头管理阶段(1949-1978年)

新中国成立后,由于受到长期战乱破坏,国家面临百废待兴、各类建设人才奇缺的局面。鉴于当时80%人口为文盲,以及受前苏联影响的现实状况,这一阶段我国职业教育实际上只有初等和中等职业教育,高等职业教育还没有出现,并且当时也不叫“职业教育”这名词,而是技术学校或技术教育①。

这一时期的一个关键性制度文件是1952年3月21日政务院颁布的《关于整顿和发展中等技术教育的指示》。这个文件实际上是周恩来总理根据当时国家经济社会建设发展需要,针对中等技术教育发展所作的长篇指示。指示的中心意思是国家大规模经济建设急需大量初级和中级技术人才,必须积极整顿和发展中等技术教育。文件由此提出10条方针,其中第(三)条特别提到中等技术教育的管理体制问题。根据这一指示精神,教育部1952年8月颁发《中等技术学校暂行实施办法》,第一次明确规定技术教育的管理体制:确立学校的工作以由中央、大行政区或省(市)人民政府有关业务部门直接领导为原则,各级教育部门对同级业务部门的教育行政机构只尽协助义务,但负有指导和视导教学业务的责任。对卫生、贸易、银行、艺术等中等专业学校同样适用[4]。由此,中等技术教育由各个业务部门主管、教育部协助的宏观管理体制基本形成。

整体来看,这一时期职业教育宏观管理体制实际上形成了一种多头管理的格局,即职业教育由中央各行业主管部门、大型厂矿企业、教育部、劳动部、地方政府等共管共治,呈现出明显的“条块”特征。这客观上对当时职业教育发展起到了积极作用,一大批中等专业学校和技工学校蓬勃发展,为各条战线建设提供了急需的技术技能人才。

2.改革开放后:三足鼎立阶段(1978-1998年)

1978年改革开放后,党和国家对发展职业教育高度重视,一大批中等专业学校、技工学校恢复招生,职业教育迅猛发展。为进一步理清中等专业学校与技工学校的管理权归属问题,1980年8月7日《中共中央关于转发全国劳动就业会议文件的通知》第二部分第(六)条规定:职业学校的管理体制以教育部门为主,劳动部门配合;技工学校以劳动部门为主,教育部门配合;并且要求工会、共青团、妇联以及其他有关部门密切协同[5]。同年10月7日,国务院批转教育部、国家劳动总局《关于中等教育结构改革的报告》,强调技工学校和中等专业学校的领导管理体制维持不变[6]。1983年5月9日,教育部、劳动人事部、财政部、国家计委联合颁布《关于改革城市中等教育结构、发展职业技术教育的意见》提出,各级政府要加强统一领导,有关部门要明确分工,各负其责,搞好协作。

由于这一时期正处于从计划经济体制向社会主义市场经济体制转型的阶段,国家对职业教育的定位仍然是以培养中级技术人才为主。招生就业政策仍然按照计划经济体制下的规则进行。各类职业院校享受政策红利较多,招生就业两旺,因此开启了我国职业教育发展史上的黄金十年(1986-1996年)[7]。职业教育成为改变阶层状况,实现个人和家庭理想的重要渠道,客观上为社会各行各业培养了大批中等技术人员和管理骨干,职业教育的社会认同度大为提高。值得关注的是,1982年后,针对当时国家经济发展速度明显加快,人才缺乏矛盾日益突出的情况,“六五”(1981-1985年)计划提出要试办一批花钱省、见效快、可收学费、学生尽可能走读、毕业生择优录用的专科学校和职业大学[8]。这就为专科层次高等职业教育发展奠定了政策基础,并首次提出建设职业技术教育体系的目标。在这一背景下,高等职业技术师范学院、短期职业大学、技术专科学校三种形式的高等职业教育应运而生。特别是1994年以后,通过“三改一补”②政策的推行,一批依托省、市两级政府、行业支持发展起来的高等职业院校在全国范围内蓬勃兴起[9]。专科层次的高等职业教育开始登上历史舞台。

这一时期,国家在改革开放进程中实现了从计划经济体制向社会主义市场经济体制的跨越,在市场化转型的过程中,职业教育宏观管理体制也面临调整。虽然管理部门名称有所变化、职能有所调整,但是对职业教育而言,职业教育宏观管理体制基本维持了“三足鼎立”的格局:即由国家教育委员会高等教育司统筹管理高等职业教育,国家教育委员会职业教育与成人教育司统筹管理中等职业教育;劳动部综合管理技工教育;各部委和地方政府管理所属中等专业学校。

3.大学扩招后:双头管理阶段(1998年至今)

真正的重大变化发生在1998年前后。伴随国家政治经济体制改革逐步深入,社会主义市场经济体制逐步确立,新一轮国家机构改革方案出台,国家对整个教育尤其对专业教育阶段的中等教育和高等教育改革力度明显加大。1993年2月13日,中共中央、国务院印发的《中国教育改革和发展纲要》提出:“参照高等学校招生、毕业生就业制度改革的精神,加快改革中专、技校招生、毕业生就业制度。根据国家有关政策,由地方人民政府或主管部门制定具体办法”[10]。根据《纲要》精神,职业教育面临重大政策调整。

首先,就业政策重大调整,中职和高校毕业生不再包分配,而是实行双向选择,自主择业。1994年4月7日,国家教育委员会发布《关于进一步改革普通高等学校招生和毕业生就业制度的试点意见》,要求“从招生开始,通过建立收费制度,改变学生上大学由国家包下来、毕业时国家包安排职业的做法”[11]。以1996年1月9日人事部发布的《关于印发〈国家不包分配大专以上毕业生择业暂行办法〉的通知》(人发[1996]5号)为标志,大中专毕业生包分配的历史正式结束。

其次,人事政策重大调整,打破工人和干部身份限制,从身份管理走向岗位管理。1995年前后,伴随国企改革、大学扩招、产业工人下岗潮,社会经历市场化转型阵痛,职业教育开始面临发展危机。1995年1月1日,《中华人民共和国劳动法》正式施行,明确要求打破工人、干部身份限制,企事业单位人员统称“职工”,从身份管理走向岗位管理。中专学生毕业后自动获得干部身份的政策也随之取消。在中国这样一个官本位、学历本位的社会环境下,面对日益激烈的就业市场竞争,职业教育中专学历逐步失去竞争优势,成为就业弱势群体。人们主动选择职业教育的热情明显降低。

第三,教育管理政策重大调整,原来由各部委、行业企业管理的中等职业学校、技工学校,逐步与之“剥离”,划归各地教育行政主管部门负责管理。1998-2000年,国家连续发布《国务院关于调整撤并部门所属学校管理体制的决定》(国发[1998]21号)[12]、《国务院关于进一步调整国务院部门(单位)所属学校管理体制和布局结构的决定》(国发[1999]26号)、《关于调整国务院部门(单位)所属学校管理体制和布局结构的实施意见》(国办发[2000]11号)[13]等文件,对原国务院各部门所属学校管理体制进行调整。随后,一大批行业部门主管举办的中等专业学校、技工学校按属地原则划归地方教育行政部门管理。这在客观上斩断了职业教育与生产企业之间的联系,造成职业教育与生产劳动逐渐脱节,校企合作的基础遭受重创。

这些重大变化对职业教育发展产生重大影响。中等职业教育迅速萎缩,进入发展低谷。而高等职业教育趁着高等教育大众化浪潮,借着“三改一补”政策,开始迅猛发展。但是由于缺乏经验,早期高等职业教育基本仿照普通本科教育培养方式办学,办成了“本科教育的压缩饼干”[14]。同时,高等职业教育宏观管理问题随之产生。2002年8月24日,国务院发布《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》(国发[2002]16号),明确职业教育宏观管制体制为:在国务院领导下,实行分级管理、地方为主、政府统筹、社会参与。为加强职业教育国家层面统筹,2004年6月4日,国务院批复同意建立由教育部牵头的职业教育工作部际联席会议制度,由教育部、发展改革委、财政部、人事部、劳动保障部、农业部、国务院扶贫办7个部门和单位组成,教育部为牵头单位。教育部部长为联席会议召集人,各成员单位有关负责人任联席会议成员。2012年10月29日,教育部办公厅印发《关于成立综合改革司等机构及相关职能调整的通知》(教人厅[2012]5号),明确“高等教育司的高等职业教育和继续教育管理相关职责划转到职业教育与成人教育司”[15]。至此,教育部主管学历职业教育,人力资源和社会保障部主管技工教育的“双头管理”职业教育宏观管理体制格局基本形成并一直延续至今。

(二)我国职业教育宏观管理体制问题分析

回顾职业教育宏观管理体制的改革历程,可以明显看出,为加强统筹,国家作出了多次尝试和努力,并进行了一系列改革。2018年11月27日,原职业教育工作部际联席会议制度升级为国务院职业教育工作部际联席会议制度,包括人力资源和社会保障部在内的9个国务院下属机构为组成单位,教育部为牵头单位,国务院分管教育工作的副总理为召集人[16]。2019年,国务院颁布《国家职业教育改革实施方案》,职业教育类型教育定位正式确立,以此为标志,职业教育发展进入新时代。为确保职业教育改革顺利推进,同年10月31日,国家职业教育指导咨询委员会成立,负责国家职业教育改革的政策推动和决策咨询[17]。