高职专业群“双主线融合”课程体系构建研究

作者: 李宗文

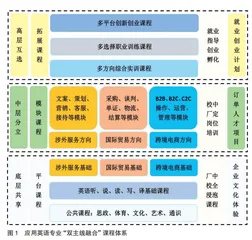

摘 要 针对高职专业群课程体系构建中在课程目标、课程结构、课程内容、课程模式等方面存在的逻辑失衡问题,提出构建以培养人才为宗旨的教育逻辑主线与以服务产业为目标的产业逻辑主线的“双主线融合”高职专业群课程体系。以顺德职业技术学院应用英语专业“双主线融合”课程体系构建为例,从知识与技能成长主线和就业与创业发展主线的教培目标制定和教培课程开发两个层面阐明校企如何同心协力构建课程体系架构,共同设计课岗同位的课程目标、结构和内容,实现学做同步的逻辑与机理。

关键词 高职院校;专业群;课程体系;应用英语专业

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)020-0028-06

作者简介

李宗文(1976- ), 男,顺德职业技术学院副教授(佛山,528333)

基金项目

2021年广东省高职教育教学改革研究与实践项目“应用英语专业群‘双主线融合’课程体系构建研究”(GDJG2021439);2021年广东省高职教育专业教学资源库“应用英语专业教学资源库”(粤教职函[2022]23 号);顺德职业技术学院2020年度教育教学改革与实践委托项目“应用英语专业试点本科人才培养研究”(顺职院教字[2021]54号),主持人:李宗文

一、问题提出

建设高水平专业群是推进高职院校提高教育供给质量、增强核心竞争力的重要制度设计。早在2006年教育部印发的《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》就指出:高职院校要及时跟踪市场需求的变化,主动适应区域、行业经济和社会发展的需要,有针对性地调整和设置专业,建立以重点专业为龙头、相关专业为支撑的专业群,增强学生的就业能力。这是专业群的概念首次在国家文件中出现。同年,教育部、财政部正式启动国家示范性高等职业院校建设计划,支持建设以专业为龙头、相关专业为支撑的重点建设专业群。2014年,教育部等六部门联合印发《现代职业教育体系建设规划(2014-2020 年)》,提出“根据各主体功能区的定位,推动区域内职业院校科学定位,使每一所职业院校集中力量办好当地经济社会需要的特色优势专业(集群)”。2015年,教育部印发的《关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》提出“围绕各类经济带、产业带和产业集群,建设适应需求、特色鲜明、效益显著的专业群”。2019年,教育部、财政部联合印发《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》,提出集中力量建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高职学校和专业群,带动职业教育持续深化改革,强化内涵建设,实现高质量发展。由此可见,国家宏观政策引导有力推动了高职专业群的建设与发展。

高职专业群建设具有双重逻辑,即教育逻辑和产业逻辑,前者强调人的素质与能力的渐进、多向、完满养成与发展,后者则侧重于培养人服务符合产业生产流程和产品生命周期所需的技术、技能和品质[1]。课程建设是专业群建设的关键纽带,是专业群开展跨专业建设的核心载体,而高职专业群人才培养目标和方案也须通过课程体系实现和实施。因此,课程体系的构建需基于教育逻辑和产业逻辑的耦合,形成价值理性和工具理性共存共生的双主线,同时满足职业教育的育人需求和产业需求。为使高职专业群课程体系做到产教逻辑平衡,本文重点探讨以下三个关键问题:高职专业群课程体系构建如何突破单个专业的局限,面向职业岗位群培养学生掌握多维职业素质与能力,使学生具有多元选择的可持续发展能力,体现专业群的教育性和职业性;如何避免多专业内容的简单拼凑,找准教育规律和职业规律的交汇点,以真实项目促进工学结合,体现专业群的协同性和开放性;如何破解校企合作的“校热企冷”困境,紧扣人才培养模式和商业运营模式的利益交集,构建助推产业升级、行业发展的校企协同育人平台,体现专业群的系统性和创新性。

二、高职专业群课程体系构建的逻辑失衡问题

(一)课程目标存在单向度就业导向

高职专业群人才培养目标通过课程体系的课程目标传递并分解。调查表明,由于高职专业群受制于行企调研范围不深入、专业关联整合不到位、教学资源更新不及时、双师队伍建设不同步等因素,人才培养定位尚未完成摆脱组群前各个专业对应特定职业岗位的弊端,未能跟进涵盖新模式、新业态下出现的新职业岗位或岗位群,产生就业导向的单向度。所谓单向度是指横向只有一个方向,纵向只有一个深度,意味着单向度的就业人在素质和能力上是扁平化的,丧失否定、批判和超越的可塑性[2]。因此,单向度就业导向虽然可以保证专业对口岗位的初次就业率,但难以应对岗位的调整或改变,不利于再提升、再就业,容易在产业和行业的创新进程中被企业淘汰。人才培养目标导向单向度就业导致课程围绕特定职业岗位设置目标,使课程教学倾向于传授与训练上岗所需的知识与技能,其结果是课程体系的构建既过度依赖产业逻辑,又未能跟上产业转型升级、行业发展趋势和企业用人要求,同时,忽略了旨在促进学生全面发展的教育逻辑所应发挥的作用。

(二)课程结构存在“单打一”的弊端

高职专业群因产业转型升级对技术技能人才层次与能级提出更高的要求而生。行企理应在专业群由哪些专业组成,如何按照产业链逻辑、职业岗位链逻辑或技术链逻辑整合并运作专业群课程体系,以什么方式培养出与产业内各职业岗位群匹配的技术技能人才等方面,有发言权和共同决定权。但是,目前的现状却是高职专业群的组建多为高职院校按上级要求而作出的行政行为,其主要做法是以品牌专业、高水平专业、重点专业、骨干专业等为龙头专业,配以与之相关的专业组合成群。由于缺少全面深入的行企调研、咨询和论证,导致高职专业群课程体系中各专业的平台课程如何在交叉中共享、模块课程如何在融合中分立、拓展课程如何在关联中延伸等问题得不到可靠的设计依据和标准参考。此外,以选课为核心的学分制改革与现行教学管理制度有冲突,实施难度大,限制了专业群的跨专业、跨院系选课。多重困难叠加致使课程体系仅在人才培养方案上形成了聚合结构,但在实施层面上却是各专业保留独立的课程结构,各专业之间处于主体割裂和零散交叉的课程结构状态。课程结构群而不合的实质是各专业得不到充分的外部指导支持和必要的内部制度配套,而不得已沿用原课程结构,各自为战单打一[3]。

(三)课程内容与岗位需求存在零距离单一对接的过度失范

高职专业群构建的行动逻辑是通过满足企业岗位需求,紧跟行业发展趋势,服务产业转型升级。这一行动逻辑往往会被误解为“企业岗位需要什么,课程内容就教什么”,以为只要传授的内容与工作的内容完全一样,所学与所用就可以零距离对接,就可以为企业岗位培养适用人才[4]。这种对产业逻辑急功近利的追逐造成高职专业课程与企业培训课程同质化,但不同的是前者面向的是来自中等教育零工作经验的学生;后者针对的是完成高等教育有工作经验的学员。将企业培训的内容零距离对接到高职课程的内容,其实是跳跃了知识与技能的成长过程,揠苗助长,不符合教育规律。从产业逻辑来看,高职专业群应该按照产业发展周期培养技术技能人才,形成全周期多点多向复合型人力资源支撑,才能助力产业转型升级成功。在高职专业群课程体系中直接注入企业培训内容,仅可以实现与产业发展周期中某一阶段的企业岗位需求的单一对接。企业岗位需求伴随产业发展产生动态变化,而高职专业课程体系则相对静态稳定,因此,处于零距离单一对接的课程内容一旦固化就难以以变应变,继而出现脱节、过时、落后。

(四)课程模式存在单方实施的封闭性

高职专业群课程体系是以依靠和促进产教融合为目标设计并实施的。校企合作是产教融合的主要形式,也是产业逻辑和教育逻辑融合于课程体系的重要接口,但校企利益诉求不一致——学校强调的是如何培养人,企业关注的是如何从培养人中获利,由于参与培养人的成本高,获利周期长且具有不确定性,校企合作不可避免地出现形式化、浅层化、短期化、松散化、碎片化等诸多棘手问题[5]。这些问题长期存在,在高职专业群建设过程中尚得不到有效解决,工学结合的课程模式缺少校企合作的长效支持,不能完全按照产教融合的规范与要求付诸实施。出于现实考量,高职专业群对校企合作退而求其次,选择在“学为主、工为辅”的相对封闭环境中实施单主体的课程教学。课程模式走向封闭,课程体系对新一轮产业革命中发生的知识更新、技术迭代的敏感度、转化率和传导力就会下降。产教互动频率失调和秩序失常,势必破坏课程体系作为人与产业实践场域共生共处的教育载体功能。

三、高职专业群“双主线融合”课程体系构建的逻辑与机理

“双主线融合”是指高职专业群以培养人才为宗旨的教育逻辑主线与以服务产业为目标的产业逻辑主线融合于课程体系的构建之中,使其既有价值理性提供的精神动力,又有工具理性给予的现实支撑。实现“双主线融合”的关键在于抓住教育逻辑和产业逻辑在课程体系构建中的共同取向形成关联耦合。

(一)“双主线融合”于校企同心

校企同心就是指在校企合作、协同育人过程中学校受益、企业获利。为此,需以立德树人为起点、以全面发展为过程、以多样成才为终点将课程体系分为底层共享的平台课程、中层分立的模块课程和高层互选的拓展课程,形成三个育人阶段对应三个课程层次的课程体系架构。以不同阶段的课程对应不同类型的合作企业为原则,在起点阶段与教学企业合作,采用开设企业课堂,实施实践教学的方式,让学生入校与入企同时发生,用企业实践诠释平台课程中基础知识与技能的重要性和必要性,用言传身教和人际互动使抽象的道德概念具象化,形成对有用之才的直观感知和价值认同。这种合作方式在满足学校对实践场所与环境需求的同时,也为教学企业带来参与职业教育实践教学指导的转移收入,达到各取所需的合作目的。在过程阶段与行业组织或平台企业合作,开展以职业技能鉴定为目的的订单人才培养项目,让学生在不同专业方向模块课程的项目化学习成效得到基于行业标准或企业标准的从业资格认证,为学生尝试不同就业选择和不同创业形式打下基础、积累信心。这种合作方式有助于学校为学生创造个性化的专业发展空间,也有利于行业组织或平台企业为会员企业储备达标人才,确保人才供求在规格、规模和等级层面上的对接。在终点阶段与行业或平台的龙头企业合作,基于拓展课程推广就业创业计划,让学生接受高标准、全流程、多岗位的实训实习指导,获得全方位、专业化的创业孵化支持,以精准就业、正确创业的方式找到属于自己的社会位置。这种合作方式实为强强联合,保证学校人才输出的优质化,赋予龙头企业人才选择的优先权,在互利互惠中共同发力驱动人才供应链的高效运行。

(二)“双主线融合”于课岗同位

课岗同位是指课程目标与岗位要求处于相同的发展水平线上,课程结构和课程内容涵盖岗位群涉及的专业范畴。课程体系中三个层次的课程在课程目标的设置上遵循拾级而上的教育规律和职业规律,形成“走向职业、走近职业、走入职业”的三步走职业认知序列;在课程结构上采用“宽口径、厚基础”筑底层、“既分立、又交叉”强中层、“优就业、促创业”搭高层的方式,拓宽学业入口、强化专业整合、丰富职业出口;在课程内容上既逐级对应岗位群的工作内容,又逐层对标最新的行业标准和企业标准,实现课岗横向对接的同时更强调课岗步调一致,跟随行业发展趋势向上位移。在这种课程体系下,学生可以从底层共享的平台课程中掌握不同专业方向的基础知识与技能并应用于教学企业初级岗位的操作实践;可以在中层分立的模块课程中以主修的方式确定专业主攻方向,以跨专业方向选修的方式确定辅攻方向,并选择与所学专业内容匹配的多个订单人才培养项目,在项目实施过程中获得不同行业组织或平台企业授予的中级职业技能鉴定证书;可以在高层互选的拓展课程中凭借个人职业素质与能力倾向选定职业发展方向,并以就业或创业为导向参与实训实习或孵化项目,凭借高水平的学习成果成为不同岗位的高水平技术技能人才。

(三)“双主线融合”于学做同步

学做同步是指以工作过程为导向的课程体系通过工学结合将教学内容与工作内容融为一体,通过校企合作实现工学交替。这就需要将课程体系中平台课程、模块课程和拓展课程分别根据岗位群中初级、中级和高级岗位的工作任务分析,获得典型工作任务,通过能力整合,归纳形成行动领域,基于职业认知与成长规律,将行动领域转化为学习领域,即课程,在学习领域框架内,根据工作任务设计学习情境,即主题学习单元,使学生在完成工作任务的过程中把握工作的对象、内容、手段、组织、产品、环境等六要素特征,进而把握指导工作过程的思维过程训练的六步骤:资讯、决策、计划、实施、检查、评价,促使学生从工作过程的具体个性中获取思维方法的普适性[6]。通过工作过程系统化,使课程内容序化为由以陈述性知识与技能为主变为以过程性知识与技能为主,在不变的思维训练过程中把握不同学习情境中的工作过程要素特征,在掌握过程性技术的同时形成合作共事的职业素质与能力。可见,基于工作过程构建的课程体系让学生在工学结合中学会学习,即学会应用知识的学习路径,在工学交替中通过应用知识的工作过程学会工作。