基于实践导向的高职“1+3+X”劳动教育课程体系构建

作者: 桂文龙 刘俊栋 黄银云

摘 要 构建高职劳动教育课程体系是全面贯彻党的教育方针、落实国家有关要求、落实立德树人任务、提升学生劳动素养的重要体现。当前高职劳动教育课程体系构建存在内容和目标模糊、理论与实践脱节、机制和体系不健全等问题。坚持教育性、全面性、实践性、融合性等原则,探索构建基于实践导向的高职“1+3+X”劳动教育课程体系。该体系在目标上将劳动教育纳入专业人才培养方案,在理念上将立德树人贯穿人才培养全过程,在内容上基于实践导向设置劳动教育课程,在保障上基于实践导向营造劳动教育环境。

关键词 高职教育;劳动教育;课程体系;实践导向

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)020-0034-05

作者简介

桂文龙(1978- ),男,江苏农牧科技职业学院双高办秘书,副教授(泰州,225300);刘俊栋(1973- ),男,江苏农牧科技职业学院副院长,二级教授,博士;黄银云,江苏农牧科技职业学院

基金项目

江苏省2021年度高校哲学社会科学研究项目“新时代高职院校劳动教育课程的建设与实践研究”(2021SJA2170),主持人:桂文龙;2021年江苏省高校大学生劳动教育专项课题“‘五育并举’视阈下的高职劳动教育课程体系建设研究”(2021JDKT024),主持人:刘俊栋、桂文龙

2020 年7月,教育部印发的《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》指出“有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动,让学生动手实践、出力流汗,接受锻炼、磨炼意志,培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质”[1],明确了新时代大中小学劳动教育实践活动的重要意义,体现了新时代人才培养质量规格的新高度。高职教育是肩负高素质技术技能型人才培养的类型教育,具有开展劳动教育的价值优势,精确把握劳动教育的内涵与特征,精准定位劳动教育的培养目标,精心设置劳动教育的课程,对标对本施策推动劳动教育真正地落实、落地和落细,是当前高职院校推进劳动教育急需关注的重点课题[2]。

一、缘何:高职劳动教育课程体系构建的意义

(一)构建高职劳动教育课程体系是全面贯彻党的教育方针的重要体现

劳动教育是社会主义国家劳动者的鲜明特征,是中国特色社会主义教育制度的重要内容,直接决定社会主义建设者和接班人的劳动精神面貌。党的十八大以来,习近平总书记多次对劳动教育作出重要指示批示,要求“要弘扬劳动精神,培育劳动意识和劳动习惯,形成学生热爱劳动、尊重劳动、崇尚劳动的劳动价值观”[3]。高职院校通过构建劳动教育课程体系加强劳动教育,正是贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示精神的重要体现,具有鲜明的政治价值和意义。

(二)构建高职劳动教育课程体系是落实国家有关要求的重要体现

2020年,中共中央、国务院发布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》(以下简称《意见》),对新时代劳动教育做出顶层设计和全面部署。其中,《意见》明确提出将劳动教育纳入职业院校人才培养方案,开发劳动教育课程[4]。高职院校将劳动教育纳入学校课程建设范畴,确定课程实施机构和人员、明确劳动教育课程目标和内容、开齐开足劳动教育课程,并通过组织好学生走向社会参加劳动锻炼提高社会实践能力,正是落实国家有关要求的重要体现。

(三)构建高职劳动教育课程体系是落实立德树人任务的重要体现

高职劳动教育的开展最终目的是为了实现体力劳动与脑力劳动相结合,促进人的全面发展,而课程体系是实现这一功能的重要载体和关键途径。通过构建劳动教育课程体系,推动高职院校对劳动教育课程目标、内容、实践和评价等诸多要素进行系统规划与设计,有效融合专业技术技能,融通“五育”和“思政”,促进学生在劳动教育实践活动中形成良好的劳动教育情感观、态度观、平等观、创造观和劳动精神等,增强体质,掌握专业知识与技能,保持心理健康,提升审美素养和职业能力,成为“德智体美劳”全面发展的时代新人。

(四)构建高职劳动教育课程体系是提升学生劳动素养的重要体现

劳动教育课程可更为直接地促进学生劳动素养的生成:在思想引领方面,将爱岗敬业、刻苦钻研等劳模精神的典型人物和故事融入人才培养过程,培养学生的劳动观念和意识,提升学生参与劳动的自觉性和积极性;在劳技结合方面,将劳动教育的劳动组织、劳动安全、劳动技能等内容融入专业实践训练过程中,培养学生工作组织管理能力、专业技术技能,提升学生劳动意识、标准意识和安全意识;在社会责任方面,推动劳动教育课程走向社会,组织学生参加社会实践、志愿服务等活动,培养学生社会实践能力,提高学生的责任意识和爱国情怀。

二、困境:高职劳动教育课程体系构建的偏差

(一)认识偏差:内容和目标模糊

一方面,许多高职院校将劳动教育课程狭隘地理解为开展劳动。开展劳动教育课的内容和形式就是“组织学生开展个体生活劳动、参加农事生产活动或社会实践服务活动”,从而造成劳动教育课程成了“劳动技术课程”,单纯地强调动手操作,忽视了劳动教育课程的“教育性”,劳动教育课程的综合育人价值未得到有效发挥。另一方面,许多高职院校将劳动教育课程目标混同于劳动目标。在进行劳动教育课程实施成效评价时,往往以看得见的物化成果来衡量劳动教育课程的效果,例如开辟劳动教育基地,开展种植、养殖等农事活动等[5],没有突出劳动育人的价值。

(二)实施偏差:理论与实践脱节

高职院校在实施劳动教育的过程中,由于缺乏劳动教育师资和实践基地,导致劳动教育课程实施过程中存在理论抽象、实际虚化、实操弱化等问题。由于长期以来我国高职院校的工作中心在于专业理论知识传授和专业技能训练,对于劳动教育未给予足够的重视,劳动教育课程往往让专业课教师或班主任(辅导员)兼任,劳动教育专业师资力量不足。也有一些高职院校,将劳动教育课程归类到“道德与法治”方面的课程中,这些课程本身涉及的劳动教育内容远不能满足学生需要。此外,由于许多高职院校办学经费、办学场地紧张,仅配置了教学楼、实验楼、运动场、宿舍楼、食堂等基本教育设施,几乎没有多余场地用来开展劳动教育活动,很大程度上制约了劳动教育功能的发挥。

(三)保障偏差:机制和体系不健全

一方面,由于劳动教育是一项整体性社会系统工程,家庭、学校、社会在劳动教育方面尚未形成有效的协同育人机制,导致存在失误、失职或缺位,影响了劳动教育的实效性。另一方面,许多高职院校对“为什么建、建什么、怎么建”等问题认识不清,对劳动教育课程的实施内涵理解不透彻、把握不到位,在建设劳动教育课程体系上往往注重“显性元素”,忽略了对“隐性元素”的挖掘,更没有与其他课程有效融合,劳动教育课程体系并不健全。此外,虽然部分高职院校制定了劳动教育评价体系,但整个劳动教育评价体系倾向于教条化,评价者倾向于在单一量化的基础上评价劳动教育成效,评价内容、主体单一,评价方法过于简单,评价结果运用趋向功利性,不利用推动劳动教育的开展。

三、机理:高职劳动教育课程体系构建的原则

(一)教育性原则

劳动教育的教育性是劳动教育课程体系构建的基本原则,坚持教育性原则,目的在于解决当前劳动教育课程实施存在的“有教育而无劳动实践”“有劳动而无教育”问题 [6]。劳动的目的是创造物质和精神财富,而劳动教育的目的则是培养学生的劳动素养,因此劳动与劳动教育是两类不同的人类活动方式,应遵循劳动和教育的内在逻辑关系,系统构建高职劳动教育课程体系,尤其要以学生劳动素养培养和发展为根本出发点,组织劳动教育实践活动,突出劳动教育的教育性,以达到立德树人的根本任务。

(二)全面性原则

针对目前劳动教育课程单一性问题,高职院校要以多元化融合理念为指导,推进高职劳动教育课程体系建设的全面性、系统性。从劳动教育的目标和实施的内容出发,围绕劳动认知、劳动精神、劳动技能和劳动习惯的培育,将日常生活活动、专业实践活动和社会服务性活动等纳入劳动教育课程体系,对劳动知识、能力、情感态度、价值观等综合考量。一方面从不同角度把握好劳动教育课程的内在联系,另一方面从不同年级学段关注劳动教育课程的衔接关系,从而推进劳动教育课程体系全面建设。

(三)实践性原则

坚持实践性原则主要体现在三个方面。一是对劳动价值观的实践。要在劳动价值观上下功夫,其根本就要在开展劳动实践活动时充分挖掘劳动教育的思想性和价值性,将劳动价值观贯穿整个人才培养全过程。二是对劳动精神的培育。劳动教育不仅是一个技术操作性问题,更是对劳动精神的培育,将人类的劳动提升到思想和精神层面,激励学生劳动精神的养成,让学生“爱劳动、会劳动、重视劳动”,养成良好的劳动品质和劳动习惯[7]。三是提升学生的基本劳动能力。培养学生的劳动能力是劳动实践的根本目的,要有效将技术技能与劳动能力融合,突出将专业能力与通识劳动能力融合,在实践中相互促进,培养学生的基本劳动能力和职业共通能力。

(四)融合性原则

劳动教育课程具有“跨界性”,因此,劳动教育课程体系构建要坚持“跨界”“融合”与“渗透”。一是坚持与大思政融合。一方面要有目的地开展思政课程和劳动教育课程互嵌式教学活动,强化思政教育与劳动教育的融合;另一方面遵循高职学生的成长规律和不同年级思政课开设逻辑,深入挖掘劳动教育课程的思政元素,实现劳动教育课程与思政课程同向同行。二是坚持与专业课程融合。高职专业教育肩负传授知识、培养能力、引导价值等使命,高职学生在专业中学会劳动,在劳动中检验专业,学以致用、知行合一,能更有效地理解、掌握和运用专业技能。三是坚持“五育融合”。坚持德智体美劳“五育”融合,促进学生全面而有个性发展,既是教育的本质内涵,也是培养合格社会主义建设者和接班人的必然要求。

四、策略:基于实践导向的高职“1+3+X”劳动教育课程体系构建

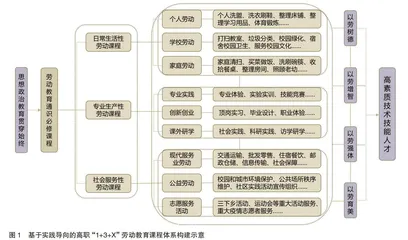

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以高职教育实践性为向导,以坚持立德树人为根本任务,将劳动教育纳入人才培养全过程,将思政教育贯穿人才培养始终,构建基于实践导向的高职“1+3+X”劳动教育课程体系,见图1。其中,“1”是指在一年级独立开设劳动教育通识必修课程,“3”是指在1-3年级融合性开展日常生活性劳动课程、专业生产性劳动课程和社会服务性劳动课程,“X”是指在“3”种课程中渗透性设置“X”个劳动实践活动,促进劳动教育课程的实施与开展。

(一)目标:将劳动教育纳入专业人才培养方案

作为高职院校要开设不少于16学时的劳动专题教育必修课,将劳动教育纳入日常管理,重点是结合专业特点和劳动教育目标,修订专业人才培养方案,开设劳动教育通识必修课程,制订劳动教育实施方案,重新修订各门课程教学标准,在公共基础课程中融入劳动教育,强化劳动观、劳动安全和劳动法规等教育,在专业课程中渗透劳动教育,结合职业技术技能训练,重点培养学生“干一行爱一行”的敬业精神,吃苦耐劳、团结合作、严谨细致的工作态度[8]。总之,在专业人才培养过程中,高职教育要将劳动教育纳入人才培养方案,不断深化产教融合、校企合作,强化劳动锻炼要求,推动人才培养模式改革,增强学生职业荣誉感和责任感,提高职业劳动技能水平,培育积极向上的劳动精神和认真负责的劳动态度。

(二)理念:将立德树人贯穿人才培养全过程

习近平总书记高度重视劳动教育在立德树人中的重要作用,强调“要在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理,长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动”[9]。首先,要把社会主义核心价值观融入人才培养全过程。瞄准培养社会主义德智体美劳全面发展的建设者和接班人这一根本目标,引导和教育学生践行“勤学、修德、明辨、笃实”的要求,树立通过辛勤劳动报效祖国、服务人民的远大理想;其次,要全面打造高质量的现代职业教育体系。对接高职教育“德技并修,全面发展”的育人目标定位,注重培养技术技能人才的综合素质,通过开展劳动教育通识必修课程,将劳动精神、工匠精神、劳模精神融入职业教育体系,增强学生劳动光荣的理念[10],提高劳动的积极性。