高职院校教师教学创新团队:归因、冲突与实践

作者: 董媛

摘 要 教师队伍是支撑新时代我国职业教育高质量发展的关键力量。高职院校开展教师教学创新团队建设,源于国家政策推动、职业教育高质量发展呼唤、教师自身能力提升需求。但高职院校教师教学创新团队建设过程中面临的现实冲突包括教师教学创新团队结构不够合理、缺乏过程性评价机制、与产业发展对接不够紧密等。针对这些冲突,郑州铁路职业技术学院探索国家级教师教学创新团队建设路径:跨界、融合,构建高水平、结构化教师教学创新团队;分层、多元,构建过程性、增值性评价体系;共建、互享,构建产教科创新协作共同体。

关键词 高职院校;教师教学创新团队;“双师型”教师队伍

中图分类号 G715 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)21-0060-05

2019年,国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》明确提出,到2022年,“双师型”教师(同时具备理论教学和实践教学能力的教师)占专业课教师总数超过一半,分专业建设一批国家级职业教育教师教学创新团队[1]。同年,教育部印发《全国职业院校教师教学创新团队建设方案》,要求培育和建设一批高水平职业院校教师教学创新团队,示范引领高素质“双师型”教师队伍建设,深化职业院校“三教”改革。截至2022年6月,我国已立项建设国家级教师教学创新团队364个,涉及学校308所、专业大类16个,覆盖省份30个,示范带动建立省级教师教学创新团队500余个、校级团队1600余个[2]。

一、高职院校教师教学创新团队建设的归因

高职院校开展教师教学创新团队建设的归因,可以主要归结为国家职业教育利好政策推动、职业教育高质量发展呼唤以及教师自身能力提升需要。

(一)职业教育利好政策推动

近年来,国家高度重视职业教育。2022年5月新修订的《中华人民共和国职业教育法》首次以法律形式明确了职业教育的类型定位。党的二十大报告明确指出,要统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位,确立了新时代职教发展的根本遵循。作为发展职业教育的第一资源,教师是新时代国家职业教育改革的有力支撑。2018年,中共中央、国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,提出“到2035年,教师综合素质、专业化水平和创新能力大幅提升”的建设目标,明确把教师创新能力提升作为新时代教师队伍建设改革的目标之一。2019年,国务院出台的《国家职业教育改革实施方案》提出,探索组建高水平、结构化的教师教学创新团队,给职业院校教师队伍建设指明了方向,也成为新时代职业院校改革发展的新目标。2019年6月,教育部印发《全国职业院校教师教学创新团队建设方案》,提出在未来三年左右要培育和建设360个满足职业教育教学和培训实际需要的高水平、结构化的国家级团队,并从师德师风、团队结构、教学改革基础、专业特色等多方面明确了国家级职业教育教师教学创新团队建设的立项条件。2022年,教育部办公厅印发《关于做好职业教育“双师型”教师认定工作的通知》,出台职业教育“双师型”教师认定标准,“双师型”教师队伍迈入精准建设的新阶段,凸显了“双师型”教师认定标准的系统性、规范性、引领性和包容性,为教师教学创新团队建设提供了政策保障。职业教育利好政策的密集出台,有效推动了职业教育教师队伍建设的高质量发展。

(二)职业教育高质量发展的呼唤

推进职业教育高质量发展是建设教育强国的丰富内涵之一。国务院出台的《国家职业教育改革实施方案》,中共中央办公厅、国务院办公厅相继印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等制度文件,都对如何办好新时代职业教育进行了顶层设计、提供了办学指南,实实在在推动了职业教育教师队伍建设高质量发展。当前,新一轮科技革命和产业变革正在加快我国产业结构转型升级进程,现代化产业体系催生了诸多新职业,随着人工智能的快速发展,机器代替人工的时代即将来临。为更好地适应这些变化,作为与经济社会发展联系最紧密、最直接的职业教育,必须要适应新形势,把握新变化,整合多方力量,加强协同创新。为此,亟需建立现代职教体系,分层培养适应智能化时代的技术技能人才,提高对经济社会发展和技术服务更新换代的适应性,实现提质培优、升级赋能、高质量发展。职业教育高质量发展离不开高素质的教师队伍,传统的“双师”结构教师队伍显然已经不再适应职业教育高质量发展的趋势,亟需建立一批在“双师”结构的基础上,能够跨界、融合、优势互补、集聚力量的教师创新团队,从而能更好地适应职业教育高质量发展,为国家产业升级、创新发展提供优质人才资源支撑。

(三)教师自身能力提升的需要

对于高职院校教师而言,数智化既是全新机遇,也是前所未有的挑战。除了传统的课堂教学外,高职院校教师还需要不断学习和掌握新知识,接触企业工作岗位的前沿技术和技能,然后还要想办法把这些新知识、新技能转化成学生所能接受的教学内容,用合适的教学方法传授给学生。每一位教师都有自己鲜明的教学特色,且年龄、知识结构等也不尽相同,教学经验丰富、课堂教学效果好的教师,不一定能很好地掌握信息化、数字化教学手段;能熟练运用信息化教学手段的教师不一定有丰富的企业实践经验。传统的“单兵作战”教师教学模式显然不适用于技术技能快速更新换代的数字时代。创新的目的在于突破,高职院校教师教学创新团队就是要打破原有的“单打独斗”,转变为“团队作战”,打破原有的“循规蹈矩”,转变为“大胆创新”[3]。只有开展团队合作,才能互补教师自身差异化的素质与能力,才能成长进步得更好、更快。

二、高职院校教师教学创新团队建设的现实冲突

对于大多数高职院校来说,教师教学创新团队建设是一个全新课题。首批国家级教师教学创新团队建设期间遇到的问题值得总结。

(一)教师教学创新团队结构不够合理

教师教学创新团队是因为专业群的建设需要,经过报名、推荐、筛选等程序组合起来的。以往的教学团队,都是同一个院系、专业相同或者相近的教师组建而成,因专业兴趣、学术问题、科研领域相同或者相近而更方便进行教学、科研。但是,在专业群成为评价高水平高职学校的核心要素、成为高职教育高质量发展重要发力点的今天,单一专业背景的教师已经无法通过合作完成专业群建设和教学任务[4]。但是,在组建创新团队时各校也面临着结构设计的问题。具有丰富教学经验的教师,很容易被拉入团队,但是他们一般年龄偏大;而那些具有创新精神、创新意识和创新技术手段的年轻教师,则会因为教龄短,科研成果少,教学经验不足很难入选。教师教学创新团队成员有些还归属不同院系,除了团队建设任务以外,还要承担各自的授课任务,成员相互间在专业方面深层次交流合作较少,在管理上也有一定的难度[5]。受体制机制等方面的制约,教师教学创新团队很难吸引企业的能工巧匠和工匠大师进入到教学团队中,导致团队中兼职教师数量少。

(二)教师教学创新团队缺乏过程性评价机制

高职院校教师教学创新团队的建设任务牵扯到多个方面,除了提升教师整体能力,还要构建课程体系、创新教学模式、建立协作共同体等,这些工作任务完成得怎么样?实施效果如何?如何评判这些工作任务的实施成效?目前还没有形成一套完善的评价指标体系来衡量教学团队建设的绩效。评价机制不健全或者缺乏科学性,都会导致不能及时发现建设过程中的问题,不能准确判断团队的建设水平。部分高职院校对创新团队的评价体系还是沿用传统的教师队伍评价标准和方法,以论文、项目、专利等作为主要评价标准,忽视了人才培养质量、教学能力提升、创新意识增强等隐性的建设成效,没有形成适用于教师教学创新团队建设的质量评价机制,无法科学、有效指导教师教学创新团队的建设[6]。部分职业院校对团队建设的考核评价标准偏于结果性,缺乏有效的过程性评价方法和体系,团队教师在职称评聘、评优评先中较难获得实质性奖励,未能完全激发团队成员的创新潜力。部分高职院校难以突破现有管理体制机制,行业、企业代表实质性参与团队建设及评价的深度不够,与实现“协作共同体共治”的建设目标仍有一定差距。

(三)教师教学创新团队联系产业不够紧密

职业教育的生命力在于实践和应用。相对于普通教育而言,职业教育与产业有着天然的联系,所以,高职院校教师教学团队建设也要主动适应产业转型升级,紧密对接产业需求。一直以来,高职院校在产教深度融合方面做得还不深入。一方面,高职院校对产教融合认识不够,校企合作的目的大多是为了学生实习或者就业,对于专业教师到企业挂职兼职的相关保障政策、激励机制尚不完善,教师互兼互聘流于形式,仅限于偶尔到生产现场熟悉一下生产过程,了解一点实际操作技能,没有真正深入到一线。在生产技术发展日新月异的今天,面对校企合作、工学结合,教师凭借原有的知识根本无法满足学生对新知识、新技术的学习需求。新的人才培养方案、新的课程建设标准以及先进的教学手段都需要有一支与之相适应的优秀教师团队来贯彻、实施,并最终发挥效应。另一方面,高职院校缺乏对市场规律、技术前沿的掌握,导致专业设置、课程建设与区域经济发展模式、产业结构、职业岗位不相匹配,校企命运共同体尚未完全形成。与行业、企业对于新技术应用的需求相比,教师教学创新团队在创新转化方面略显滞后,为企业提供技术研发和员工培训服务的积极性没有被充分调动。

三、高职院校教师教学创新团队建设的院校实践

郑州铁路职业技术学院创建于1951年,1994年在全国首批举办高等职业教育,1999年经教育部批准成为全日制普通高等学校,是全国铁路系统第一所独立设置的高等职业技术学院,连续入选国家骨干高职院校、国家级优质高职院校、国家“双高计划”建设单位。学校现代轨道交通技术教师团队获教育部首批“全国高校黄大年式教师团队”荣誉称号。

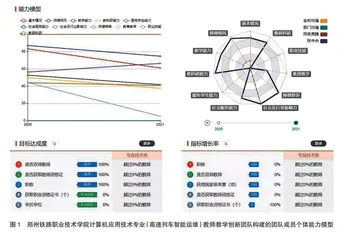

70多年来,学校主动对接国家战略和地区社会经济发展需求,面向新业态、新职业、新岗位对接产业发展和技术升级,持续增强服务产业能力,聚焦轨道交通运输等国家重要战略产业,持续深化三教改革,不断提高教育教学质量。近年来,中国高铁运维正逐步走向智能化,广泛应用云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术。基于对高铁产业发展技术升级及人才需求的紧密追踪,学校及时探索创新相关专业方向及教师团队建设。2019年,郑州铁路职业技术学院把人工智能技术与高速列车运维技术相融合,组建人工智能技术与应用专业领域计算机应用技术(高速列车智能运维)方向教师教学创新团队,并获批首批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位。三年来,该团队的实践探索,可以为解决上述冲突,提供一些启示。

(一)跨界、融合,构建高水平、结构化教师教学创新团队

建设高水平、结构化的教师教学创新团队是新时代高职院校发展的新目标。创新团队重在创新,要实现跨界、跨专业,相互取长补短,必须实现团队成员知识、职称、年龄、学历等方面的结构化。

近年来,随着人工智能技术在高速列车运维领域的运用,高铁行业迫切需要既有高速列车运维专业技能又有人工智能应用技术的复合型技术技能人才。郑州铁路职业技术学院瞄准高速列车运维领域,以打造面向高铁产业技术前沿,跨界融合的双师型教师队伍为目标,从机车车辆学院、人工智能学院、电子工程学院、电气工程学院、基础教学部5个院部选拔17名教师,同时选聘3名企业导师组建计算机应用技术专业(高速列车智能运维)教师教学创新团队。团队成员20人中,高级职称5人、副高级职称13人、中级职称2人,人工智能类专业教师6人、轨道交通类专业教师11人、通识教育类专业教师3人,双师型教师占比90%。结合学校事业发展规划、团队建设目标和个人职业发展规划,该团队制订科学合理的教师能力可持续发展提升方案,实施“双轨道、三梯次”双师队伍培育体系。学校依托人工智能技术应用协作共同体,推动教师教学能力、服务产业能力的“双轨道”提升,形成“教学能手+技术能手”的青年教师、“教学标兵+工匠”的骨干教师、“教学名师+技能大师”的专业带头人“三梯次”能力递进培养。学校聘请行业领军人才、铁路工匠、全国技术能手、首席技师等,全面开展校企双向互聘、岗位互换,实施企业兼职教师“驻校讲师制”、学校专任教师“驻段工程师制”,打造高水平教师教学团队。